- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- YCCを撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定

YCCを撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――各金融政策による日本国債金利(10年物)に対する押し下げ効果の測定(2023年2月末時点)

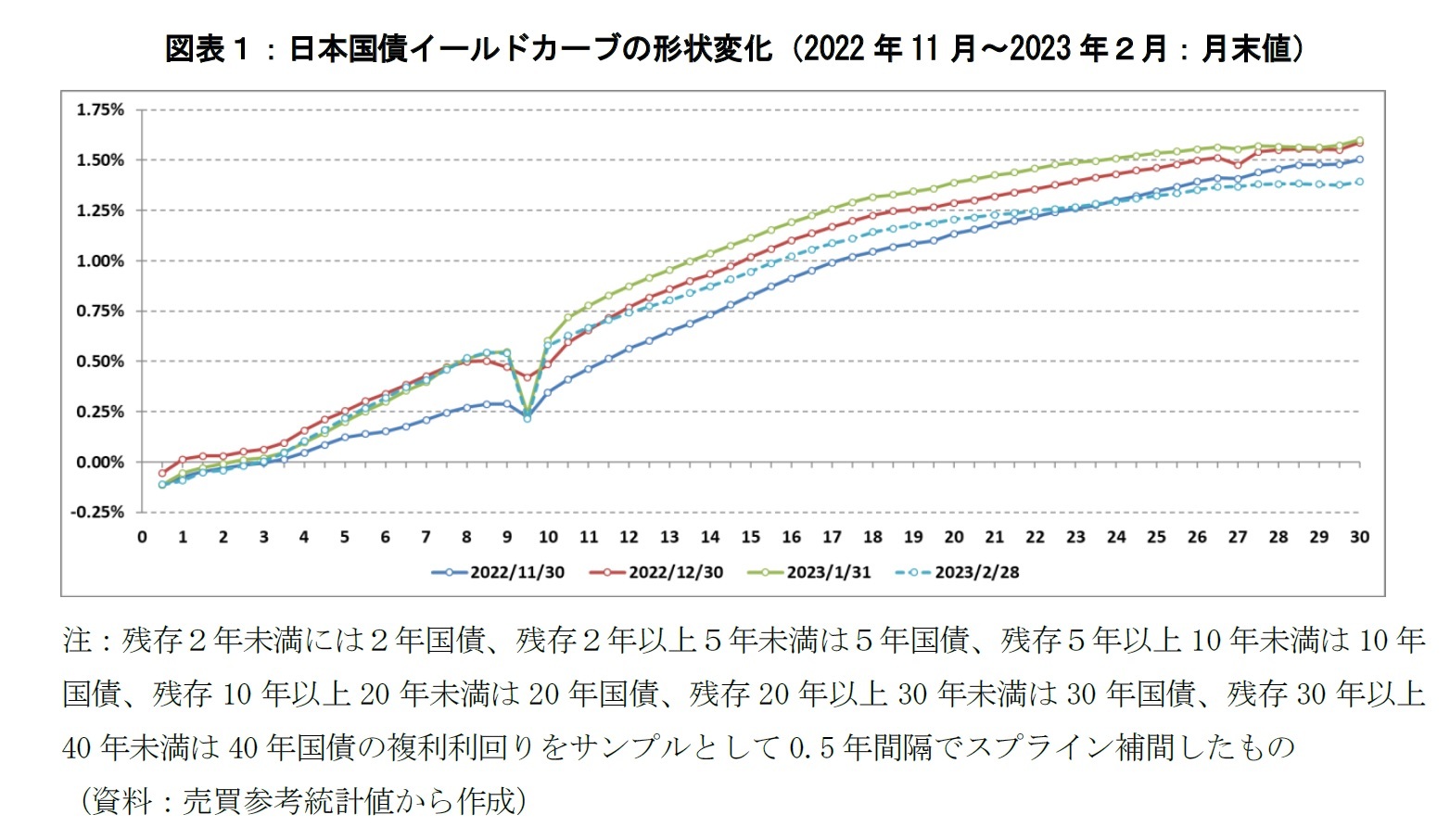

このような市場環境の変化を受けて、日本銀行は10年国債のカレント3銘柄を中心に国債の買い入れ(指値オペ)を強化した。その結果、残存9年から10年では、一部の銘柄について日本銀行の保有率が100%を超え、他の銘柄との金利差がさらに拡大した。100%を超えたのは、国債市場の流動性が低下して特定の銘柄の調達が困難になると、日本銀行保有の国債を市場参加者に一時的かつ補完的に供給する制度があるためである(国債補完供給)。さらに、日本銀行は2年物や5年物の共通担保資金供給オペ(共担オペ)も実施した。これらの共担オペでは、2年や5年といった長めの期間で低利の資金を市場参加者に貸し出し、国債の購入などを促すことで金利市場を安定させることを目的としている。共担オペの実施により、短中期金利は低下に転じ、2023年1月末の日本国債金利(2年物)は▲0.01%と再びマイナス圏を推移するようになった。しかしながら、長期金利は変動許容幅の上限(0.50%)近辺にあるものの、超長期金利はこれらの政策修正前よりも上昇しており、引き続きYCC修正・撤廃を織り込む水準に留まった。

2023年2月は金融政策決定会合がなかったこともあるが、金融政策の修正は行われなかった。日本国債金利(2年物)は▲0.05%とマイナス圏にあり、長期金利は0.5%に張り付いたままほとんど動きはなかったが、超長期金利は低下した。2023年1月の機関投資家による多額の国債売却があり、売り手不在の環境下であったが、2月末はNOMURA-BPIなどの国内債券インデックスに投資するパッシブファンドのリバランスなどで超長期国債に対して一定の購入需要があったことから、超長期金利の低下というイールドカーブの動きにつながったものと思われる。しかしながら、10年から25年までにかけて超長期金利は政策修正前よりも高い水準にあり、YCC修正・撤廃を織り込んでいると言える。

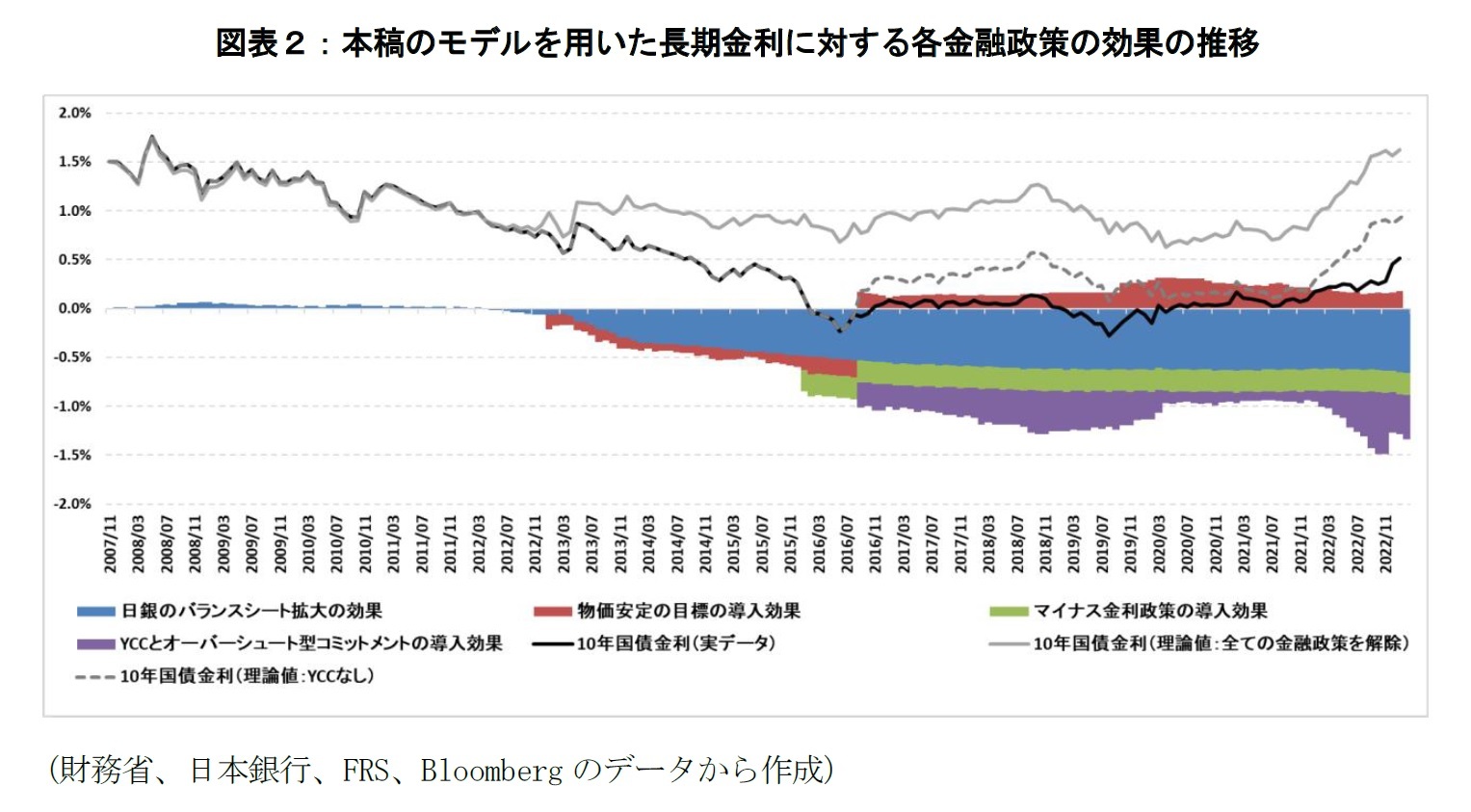

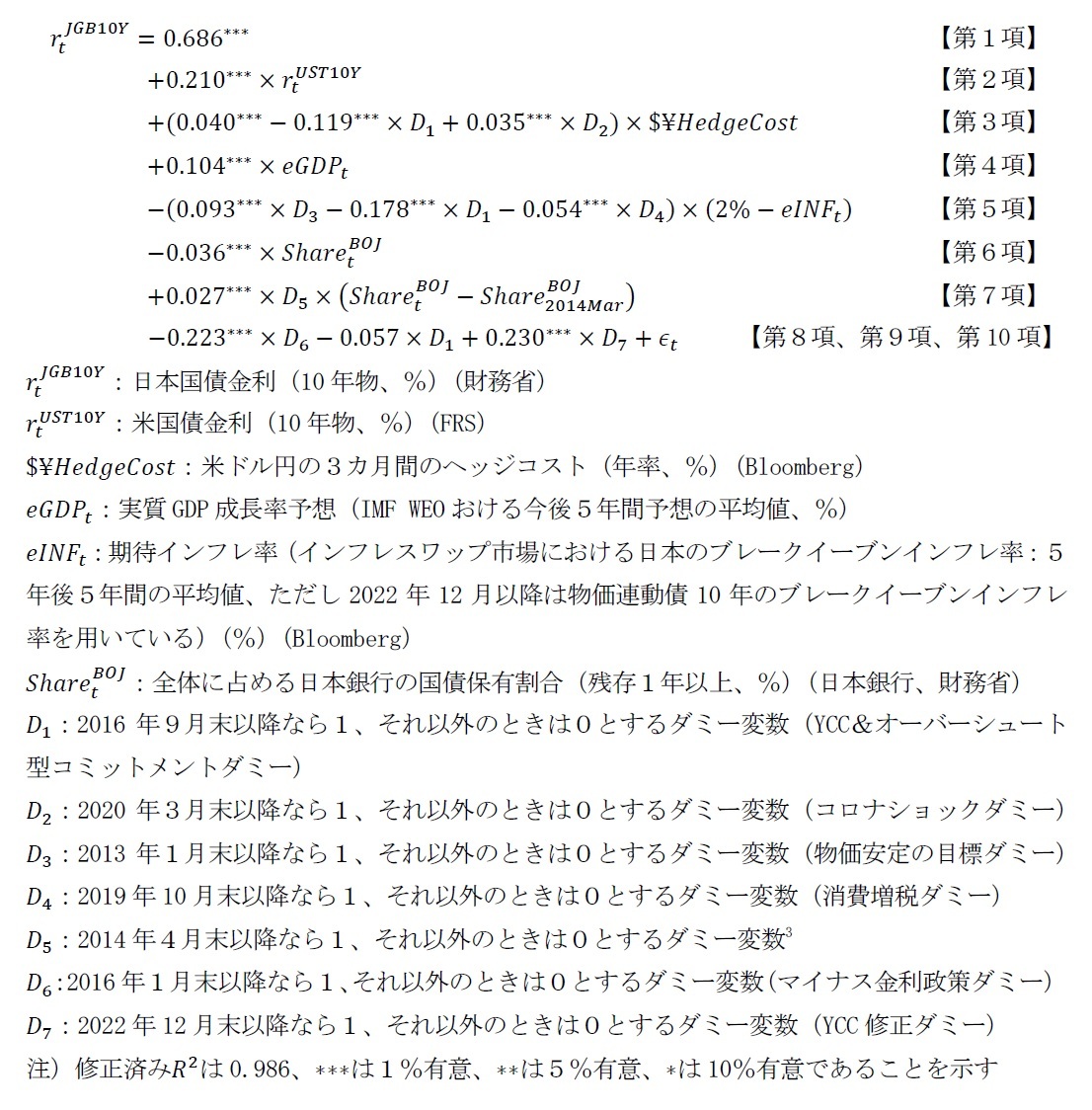

また、上記のモデル設定では、日本銀行の金融政策に伴う長期金利の下押し効果を「日銀のバランスシート拡大の効果」「物価安定の目標の導入効果」「マイナス金利政策の導入効果」「イールドカーブコントロール(YCC)とオーバーシュート型コミットメントの導入効果」に分けて計測している。それぞれ「日銀のバランスシート拡大の効果」が0.663%、「物価安定の目標の導入効果」が▲0.181%1、「マイナス金利政策の導入効果」が0.223%、「YCCとオーバーシュート型コミットメントの導入効果」が0.453%となっている。つまり、もし仮に2023年2月末時点でYCCを撤廃していた場合の長期金利の推定値は0.98%ということになる。

1 マイナスは押し上げ効果を表す。

2――共担オペ拡充の長期金利への影響について

- オペ対象先が都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外国銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社などの金融機関に限られており、特に大手の金融機関に対して相対的に厳しい金融規制(レバレッジ比率規制)があるため、バランスシートの拡大に一定の制約がある

- また、これらの金融機関が共担オペで借り入れた資金でバランスシートを拡大する場合、バランスシートの拡大に対してある程度の収益(資本)の確保が求められる

- 資産サイドの金融商品は「時価計上」(ただし、債券は満期保有目的であれば簿価計上可)、共通担保オペによる借入金は「簿価計上」となることが想定され、金利が変動すると資産サイドのみが変動するため、金利が上昇すると評価損が発生する

- YCC修正・撤廃などで金利リスク上昇懸念がくすぶっている間は市場参加者のリスク許容度が高まるわけではないため、資産サイドを共通担保オペの規模・期間から乖離させる形で金利リスクをとるのは難しい

上記の考察から、今後、10年物の共担オペを実施するなど、さらに長い期間で実施した場合は、長期金利にも相応の影響を与える可能性があるため、その場合は本稿のモデルでも修正が必要になるものと考えられる。

3――ご参考:本稿の計測モデルについて

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年03月13日「基礎研レター」)

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【YCCを撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

YCCを撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!