- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 韓国の出生率0.78で、7年連続過去最低を更新-少子化の主な原因と今後の対策について-

韓国の出生率0.78で、7年連続過去最低を更新-少子化の主な原因と今後の対策について-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

結びに代えて

従って、今後は子育て世帯に対する対策だけではなく、未婚率や晩婚率を改善するための対策により力を入れるべきであり、そのためには何よりも雇用の安定性を高める必要がある。特に、男女間における賃金格差、出産や育児による経歴断絶、ガラスの天井など結婚を妨げる問題を改善し、女性がより安心して長く労働市場に参加できる環境を作ることが大事である。少子化対策が子育て支援政策に偏らないように注意する必要がある。

さらに、教育システムの改革が必要である。韓国における4年制大卒者の就職率は 67.7%(2021年)で、およそ大卒者3人のうち1人は就職ができないという状況に追い込まれている。大卒者の労働市場は供給過剰状態であり、さらに大卒者が就職を希望する企業や職種、そして地域には偏りがあり、そのため雇用のミスマッチが生じている。少子化を防ぐためには専門学校を増やすなど若者が選択できる選択肢を増やし、無駄な競争による子育て費用の増加とミスマッチを減らす必要がある。韓国政府は、ジャン=ジャック・ルソーの「教育とは、機械をつくることではなく、人間をつくることである。」に基づいて、子供が自ら考え、判断し、そして行動してその結果に対する責任を自ら引き受けられるような教育が受けられるように一から教育制度を見直すべきである。

韓国政府が少子化に対する予算を増やし続けているにも関わらず少子化が改善されないもう一つの理由としては、韓国における育児支援政策が雇用労働部(日本の旧労働省に当たる)、教育部、保健福祉部、女性家族部という四つの行政機関に分かれて実施されている点が挙げられる。保育政策は保健福祉部、教育政策は教育部、雇用政策とワーク・ライフ・バランス政策は雇用労働部、男女平等政策は女性家族部で実施されており、育児支援政策が統一されていない。この点は日本も韓国と似ていると言えるだろう。

日本は韓国より先に少子化を経験しており、韓国より早く少子化対策を実施してきた。過去には韓国は日本の制度を参考にしながら、少子化に対する対策を考えたものの、最近は少子化のスピードが日本より早く、日本が今まで実施していない対策も実施されている。従って、今後、日本政府が急速に進んでいる韓国の少子化の現状とそれに対する対策を検討することは、岸田首相が実施しようとする「異次元の少子化対策」にも参考となり、日本の少子化問題の改善にも効果があると考えられる。

今後、日韓が少子化問題を解決し、出生率を引き上げるためには子育て世帯に対する対策だけではなく、未婚率や晩婚率を改善するための対策により力を入れるべきであり、そのためには何よりも安定的な雇用と賃上げが必要であるだろう。また、若者が結婚して子育てができるように負担が少ない公営住宅や民間の空き家を活用する支援も欠かせない。さらに、多様な家族を認めて社会保障制度の恩恵が受けられる社会をより早く構築する必要があると考えられる。

日韓共に女性に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分かち合い、ワーク・ライフ・バランスがより実現できる社会が構築され、出生率の改善にも繋がることを望むところである。

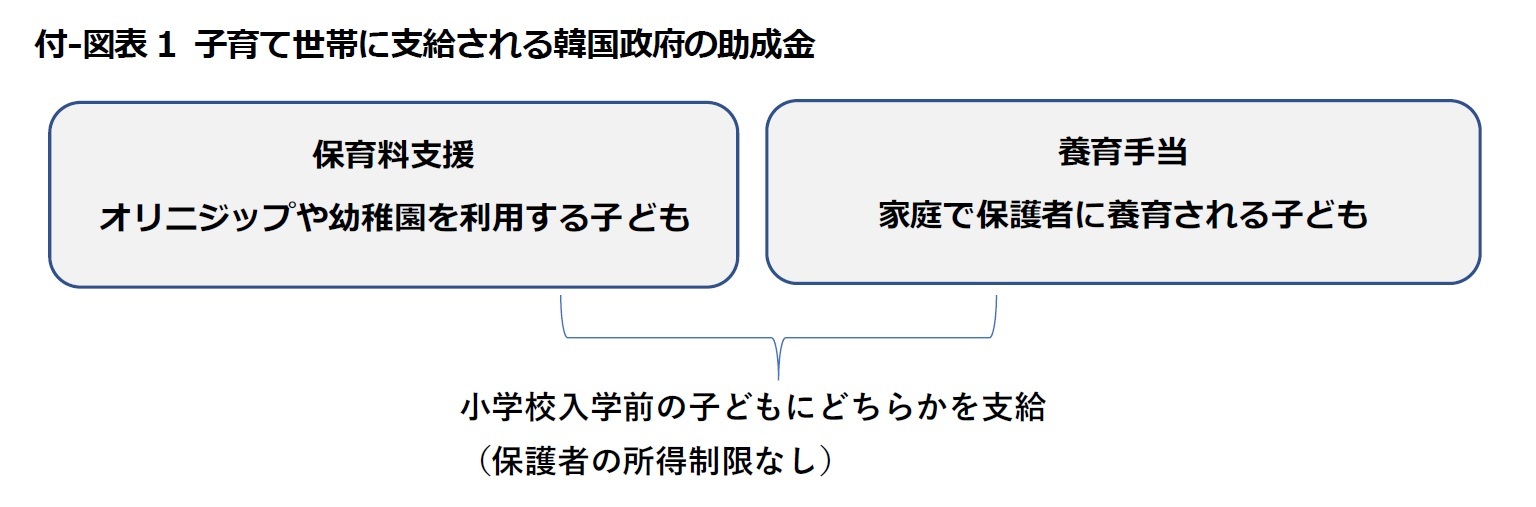

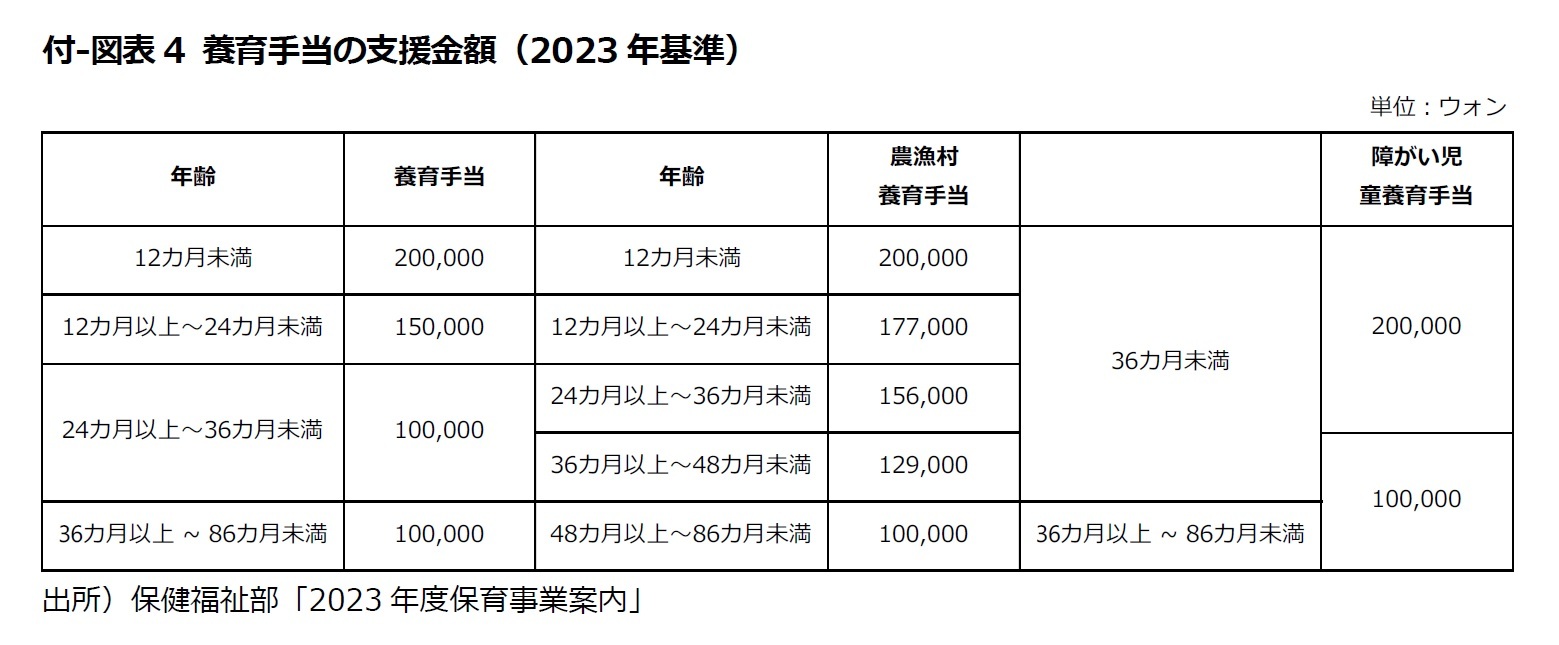

付録 韓国で現在子育て世代に支給されている主な手当

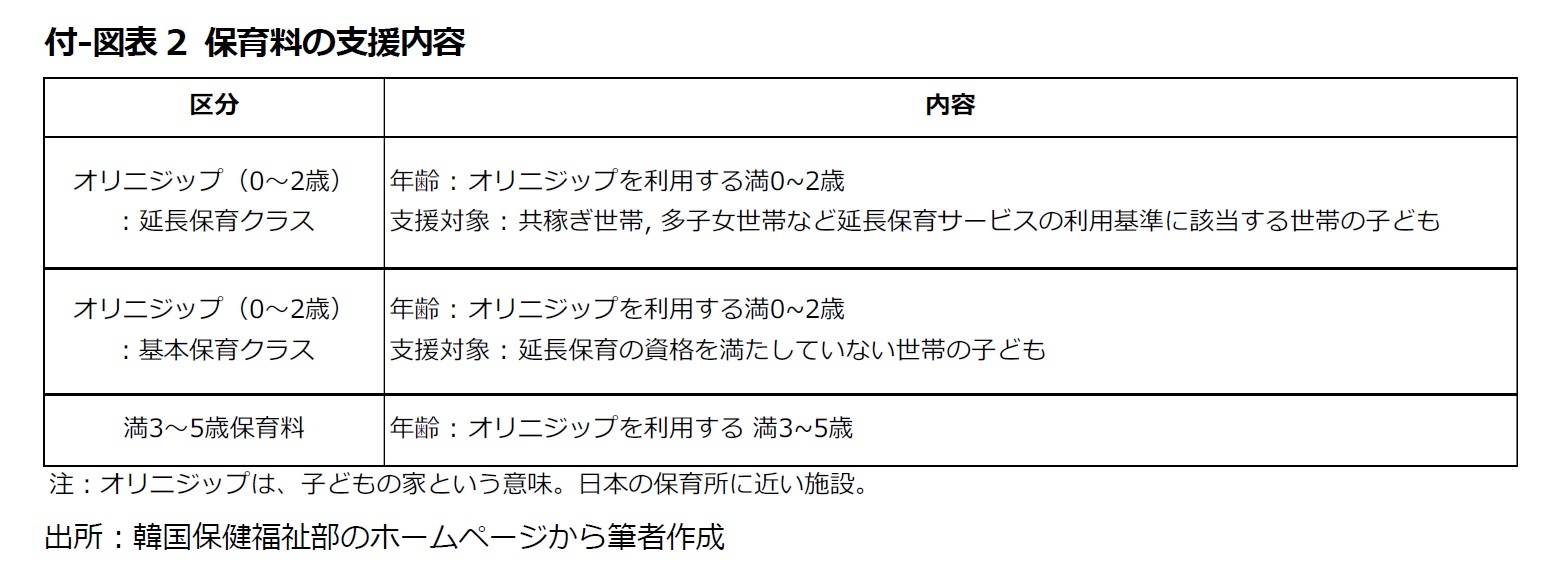

2020年の保育支援体制の改正により、2020年3月からオリニジップで利用できる保育サービスは、午前9時から午後4時までの「基本保育クラス」と午後4時から午後7時30分までの「延長保育クラス」に再編されることになった。「延長保育クラス」は、共稼ぎ世帯, 多子女世帯など延長保育サービスの利用基準を満たした場合のみ利用できる。

満0歳~5歳の子どもをオリニジップに預ける親に対しては所得に関係なく「保育手当」が支給される。子育て世帯が自ら銀行に登録・発行した電子カード(アイヘンボック15カード16)に「保育手当」が振り込まれると、親は「アイヘンボックカード」から直接保育料を決済するシステムである。

オリニジップは、国公立オリニジップのように保育教師などに対する人件費を支援している「政府支援施設」と、民間や家庭が運営しているオリニジップのように人件費を支援していない「政府未支援施設」に区分される。「政府支援施設」の場合は、基本的に人件費を助成しており、例えば院長や満0~2歳の児童を担当する教師に対しては人件費の80%が、また、満3~5歳の児童を担当する教師に対しては人件費の30%が国から支給される。

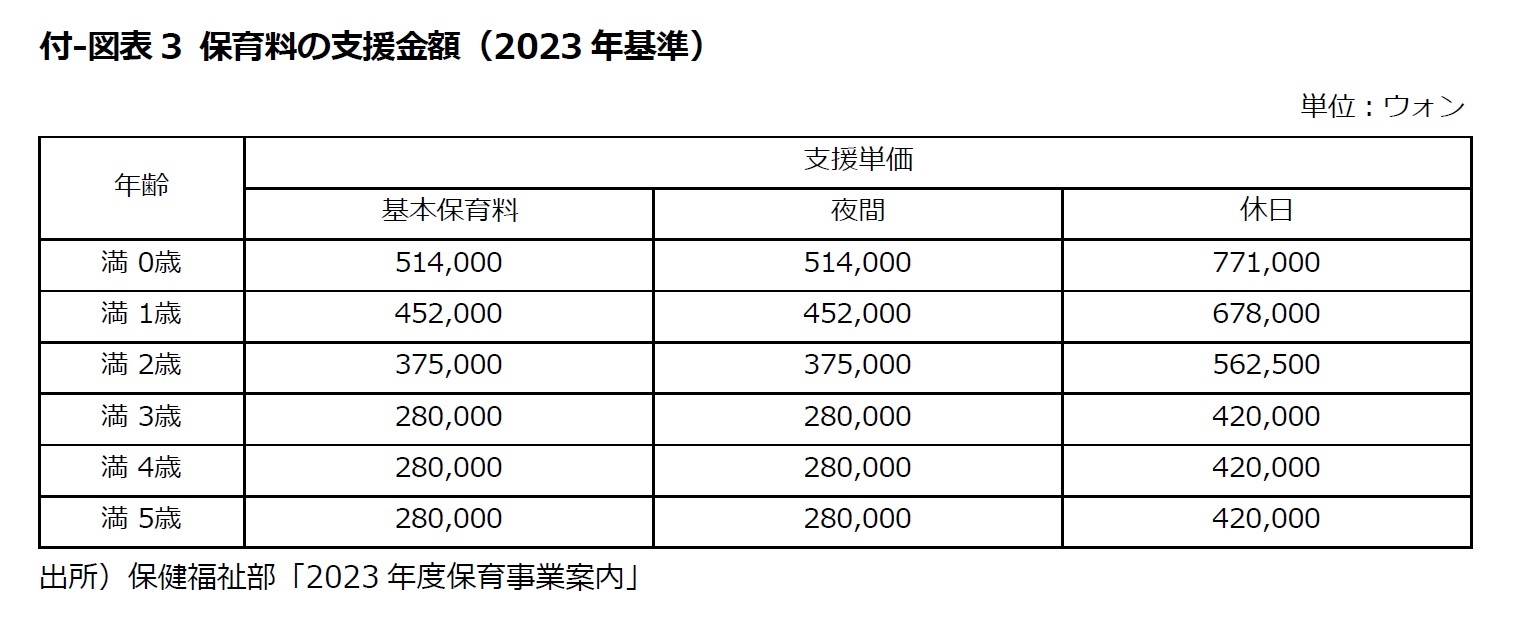

2023年1月からの年齢別「保育料支援額」(月額)は、「基本保育料」の場合、満0歳が514,000ウォン(53,659円)、満1歳が452,000ウォン(47,187円)、満2歳が375,000ウォン(39,148円)、満3~5歳が280,000ウォン(29,230円)に設定されている(付-図表2、付-図表3)。

15 子ども幸福という意味の韓国語。

16 2014年まではオリニジップの保育料の支払いには「アイサランカード」、幼稚園の幼児学費の支払いには「アイジュルゴウンカード」が使われていたものの、2015年の1月1日からは2つのカードをまとめた「アイヘンボックカード」でオリニジップと幼稚園の保育料を払うことになった。2014年までに2枚のカードを別々に発行しなければならなかった理由としては、オリニジップは政府の保健福祉部が、幼稚園は教育部が担当しているからである。

韓国における育児休業給付金は、通常賃金の80%が支給される(上限150万ウォン×通常賃金の80%を1年間支給)。

- 給付対象:8歳以下又は小学校2年生までの子を養育する親(取得期間は子供一人に対して男女ともに最大1年ずつ)

- 給付金:育児休業を取得している期間に通常賃金の80%を支給

(月額給付下限は70万ウォン≒73,077円)

- 但し、育児休業給付金の25%は職場復帰してから6カ月後に一時金として支給

更に「パパ育児休業ボーナス制度」では、最初の3カ月間の支給上限額は1カ月250 万ウォン(約260,988円)に設定されており、それは1回目に育児休業を取得する際に支給される育児休業給付金の上限額(1カ月150 万ウォン(約156,593円))よりも高い。

このように、育児休業を取得しても高い給与が支払われるので、中小企業で働いている子育て男性労働者を中心に「パパ育児休業ボーナス制度」を利用して育児休業を取得した人が増加したと考えられる。実際、2020年における育児休業取得者数の対前年比増加率は、従業員数30人以上100人未満企業が13.1%で最も高い(従業員数10人以上30人未満企業は8.5%、従業員数300人以上企業は3.5%)。

- 給付対象:育休取得をした誕生後12カ月以降の子どもについて、2回目の育休を取得する親

- 給付金:最初の3カ月は通常賃金の100%(月額給付上限は250万ウォン≒260,988円)

続く4~12カ月は、通常賃金の80%(月額給付上限は150万ウォン≒156,593円)

韓国では更に2022年から、育児休業制度の特例として「3+3親育児休業制度」が施行されている。「3+3親育児休業制度」とは、育児休業を取得する親の中でも、生まれてから12カ月以内の子供を養育するために同時に育児休業を取得した父母に対して、最初の3カ月間について育児休業給付金として父母両方に通常賃金の100%を支給する制度だ。

この制度の導入に伴い、「パパ育児休業ボーナス制度」が改正され、適用対象が「産まれてから12カ月以降の子供」に変更され、父母が順次的に(必ず母親と父親の取得期間がつながる必要はない)育児休業を取得した際に適用されることになった。また、以前は父母が両方とも2回目の育休を取得した場合、先に2回目の育休を取得した方は80%の通常賃金を支給されていたが、改正後は父母ともに2回目の育休時の最初の3カ月は100%の通常賃金が支給されることになった。

※「3+3親育児休業制度」

- 給付対象:誕生後12カ月以内の子どもを養育するために、同時に育休を取得する父母

- 給付金:最初の3カ月は通常賃金の100%を支給

→母3カ月+父3カ月:月額給付上限はそれぞれ300万ウォン≒313,185円)

→母2カ月+父2カ月:月額給付上限はそれぞれ250万ウォン≒260,988円)

→母1カ月+父1カ月:月額給付上限はそれぞれ200万ウォン≒208,790円)

満8歳未満のすべての子どもに月10万ウォン(約1万300円)を支給(世帯の所得制限なし)

(6)「親給与」

2023年から満0~1歳の子どもを養育する世帯に月35万~70万ウォン(36,538円~73,077円)の「親給与」が支給されている。

※満0歳の子どもを育てる家庭には月70万ウォン(73,077円))、満1歳の子どもを育てる家庭には月35万ウォン(36,538円)の親給与を支給

※親給与の新設は尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権の110大国政課題の一つで、保健福祉部は当初の計画通り2024年からは親給与を月50~100万ウォン(52,198円~104,395円)にまで増額する予定である。

(2023年03月09日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【韓国の出生率0.78で、7年連続過去最低を更新-少子化の主な原因と今後の対策について-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

韓国の出生率0.78で、7年連続過去最低を更新-少子化の主な原因と今後の対策について-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!