- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 観光需要回復の兆し-政策の後押しを受けて、国内外の旅行需要は回復するか

2023年01月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――国内旅行需要喚起策

1|政府の旅行需要喚起策の変遷

国内旅行者数は訪日外国人旅行者数に比べて新型コロナウイルスの蔓延による落ち込みは小さい。しかし、コロナ前の水準に回復するにはまだ時間がかかりそうだ。

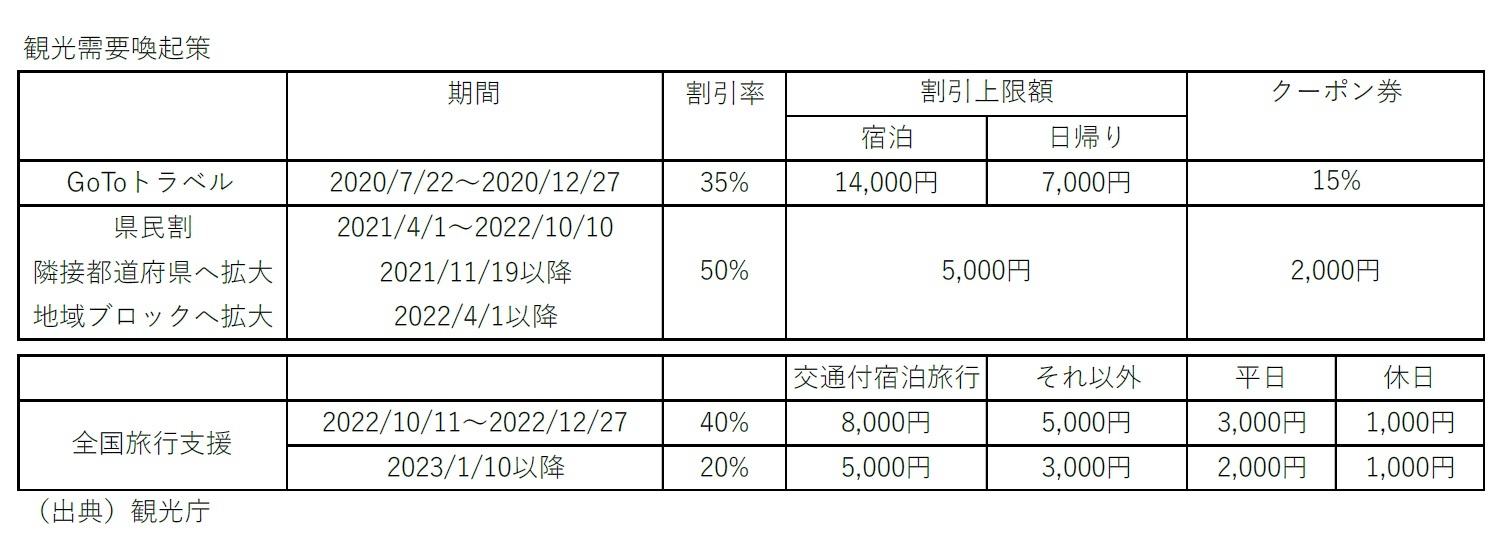

政府はこれまで旅行需要喚起のためにいくつかの施策を実施してきた。最初の施策は2020年7月に開始されたGoToトラベルキャンペーンである。GoToトラベルキャンペーンは割引率が35%、割引上限額が宿泊ならば14,000円、日帰りならば7,000円、クーポン券が宿泊料金の15%分受け取れるというものだった。キャンペーン開始当初は2021年の春まで運用する予定だったが、2020年12月に新型コロナウイルス感染症が再拡大したため中止した。

国内旅行者数は訪日外国人旅行者数に比べて新型コロナウイルスの蔓延による落ち込みは小さい。しかし、コロナ前の水準に回復するにはまだ時間がかかりそうだ。

政府はこれまで旅行需要喚起のためにいくつかの施策を実施してきた。最初の施策は2020年7月に開始されたGoToトラベルキャンペーンである。GoToトラベルキャンペーンは割引率が35%、割引上限額が宿泊ならば14,000円、日帰りならば7,000円、クーポン券が宿泊料金の15%分受け取れるというものだった。キャンペーン開始当初は2021年の春まで運用する予定だったが、2020年12月に新型コロナウイルス感染症が再拡大したため中止した。

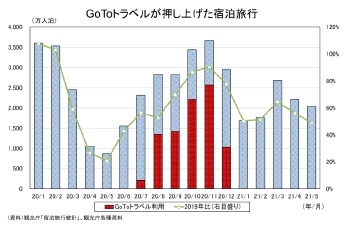

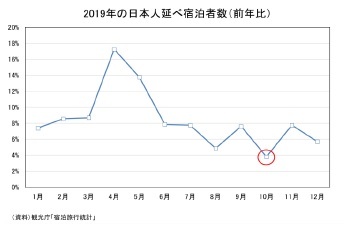

GoToトラベルキャンペーンによって、宿泊旅行は大きく押し上げられた。実施された7月22日から12月27日までで、約8,781万人泊の利用実績となっている。支援額は約5,399億円にのぼり、そのうち、宿泊旅行代金の割引が約4,082億円、地域共通クーポンの利用額が約1,317億円となっている。同キャンペーンによって、2020年8月以降、宿泊者数の2019年同月比は上昇し続け、11月には90.3%となるまで回復した。

GoToトラベルキャンペーンによって、宿泊旅行は大きく押し上げられた。実施された7月22日から12月27日までで、約8,781万人泊の利用実績となっている。支援額は約5,399億円にのぼり、そのうち、宿泊旅行代金の割引が約4,082億円、地域共通クーポンの利用額が約1,317億円となっている。同キャンペーンによって、2020年8月以降、宿泊者数の2019年同月比は上昇し続け、11月には90.3%となるまで回復した。2021年4月には居住する都道府県内の旅行を支援する県民割を開始した。県民割は割引率が50%、割引上限額は5,000円、クーポン券は2,000円とされた。割引率はGoToトラベルより高く設定されたが、上限額が低く設定された。居住する都道府県内の旅行ならば交通費や宿泊費を抑えられるため、割引率を高め、割引上限額を下げたのだろう。

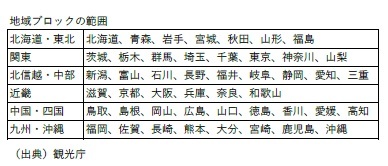

県民割の適用範囲は居住する都道府県内の旅行に限定されていたが、その範囲を2021年11月には隣接都道府県へ、2022年4月には地域ブロック内へ広げた。

県民割の適用範囲は居住する都道府県内の旅行に限定されていたが、その範囲を2021年11月には隣接都道府県へ、2022年4月には地域ブロック内へ広げた。県民割は適用条件が、ワクチン2回接種証明書または陰性証明書の提示となっていたが、2022年4月に地域ブロック内に旅行範囲が拡大した時に、ワクチン3回接種証明書または陰性証明書の提示へと変更した。

東京以外の道府県では10月11日から、東京では10月20日から、全国を対象とする全国旅行支援を開始した。2022年実施の全国旅行支援は割引率が40%、割引上限額が交通付宿泊旅行ならば8,000円、それ以外の旅行ならば5,000円、クーポンは平日が3,000円、休日が1,000円とされた。特徴は平日と休日で受け取ることのできるクーポンの値段を変えることで旅行需要の分散を狙った点だ。全国旅行支援は12月27日宿泊分まで適用される。

2|全国旅行支援を受けて日本人宿泊者数は増加

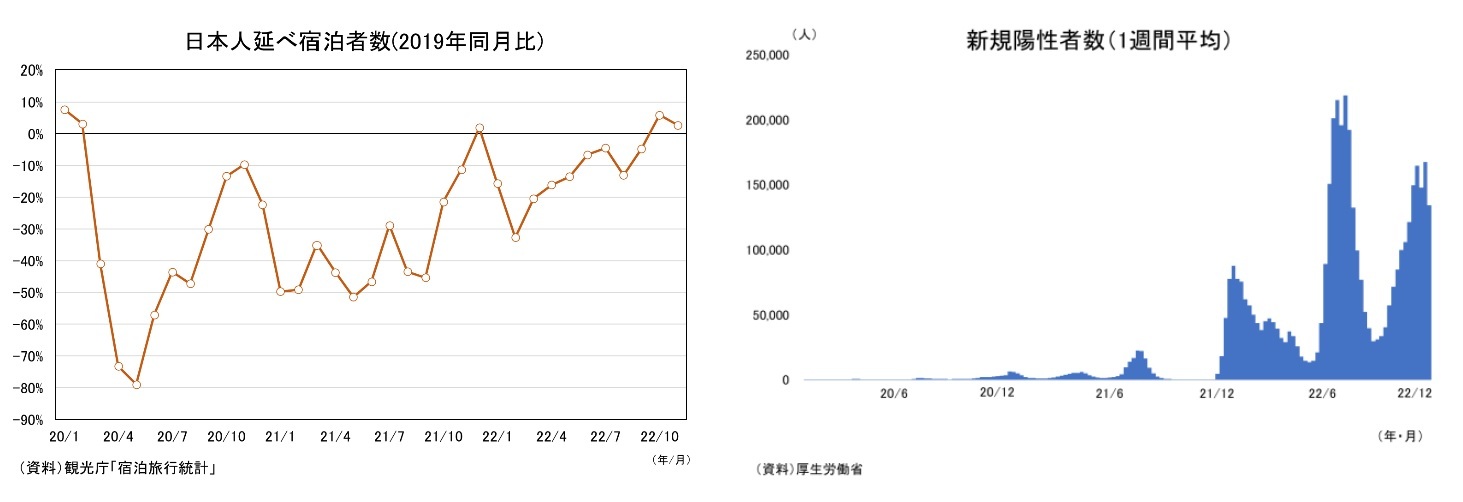

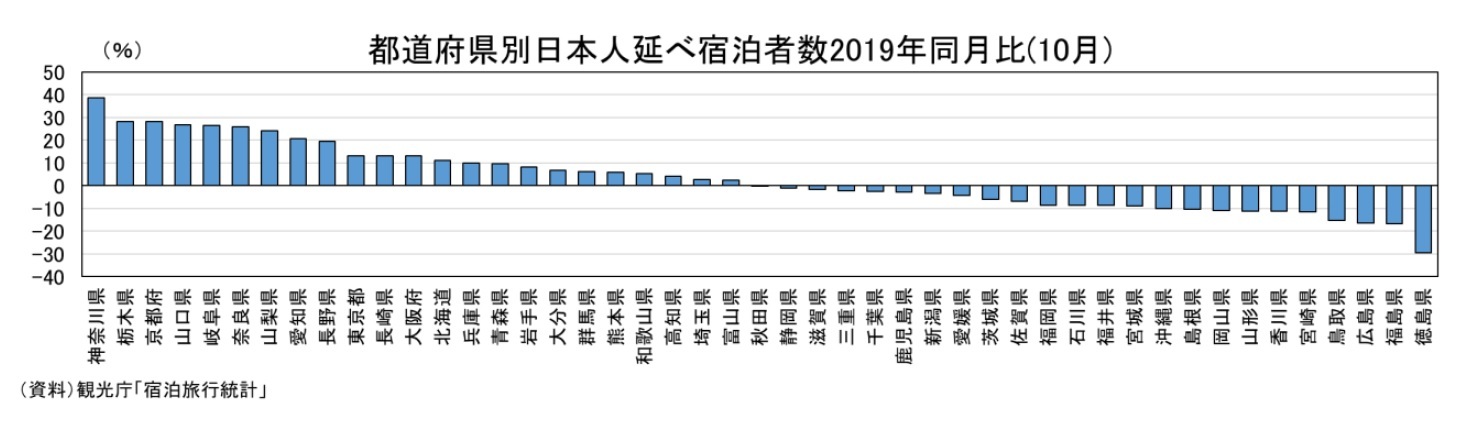

観光庁の宿泊旅行統計において、2022年11月の日本人延べ宿泊者数が4,170万人泊となり、2019年同月比は2.7%(10月:同5.9%)と、2ヵ月連続でコロナ前の水準を上回ったことが発表された。

日本人宿泊者数は、感染が落ち着いていた2021年12月にコロナ禍以降初めて、2019年比がプラスに転じたが、2022年入り後のオミクロン株の流行を受けて、再び低下した。第7波では、特別な行動制限が実施されなかったことから、日本人宿泊者数の2019年比の落ち込みはこれまでの感染拡大時ほどは大きくなかった。

全国旅行支援が2023年1月10日より延長されたことなどから、2023年入り後まで日本人延べ宿泊者数は回復していくことが見込まれる。ただし、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は10月半ば以降増加傾向にあり、感染動向には引き続き注意が必要である。

観光庁の宿泊旅行統計において、2022年11月の日本人延べ宿泊者数が4,170万人泊となり、2019年同月比は2.7%(10月:同5.9%)と、2ヵ月連続でコロナ前の水準を上回ったことが発表された。

日本人宿泊者数は、感染が落ち着いていた2021年12月にコロナ禍以降初めて、2019年比がプラスに転じたが、2022年入り後のオミクロン株の流行を受けて、再び低下した。第7波では、特別な行動制限が実施されなかったことから、日本人宿泊者数の2019年比の落ち込みはこれまでの感染拡大時ほどは大きくなかった。

全国旅行支援が2023年1月10日より延長されたことなどから、2023年入り後まで日本人延べ宿泊者数は回復していくことが見込まれる。ただし、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は10月半ば以降増加傾向にあり、感染動向には引き続き注意が必要である。

3|宿泊施設は人手不足が深刻化

全国旅行支援の開始を控えた時期に便乗値上げを注意喚起する新聞記事が散見された。便乗値上げとは全国旅行支援の開始に合わせて、受入側の宿泊施設が割引分をあらかじめ上乗せし、価格を不当に高く設定することである。この便乗値上げに対して、斎藤国土交通大臣は「今般の需要創出支援の趣旨を逸脱するものであり、そうした事実が確認された場合には、都道府県ともしっかり連携して、厳正に対処する」と述べている。

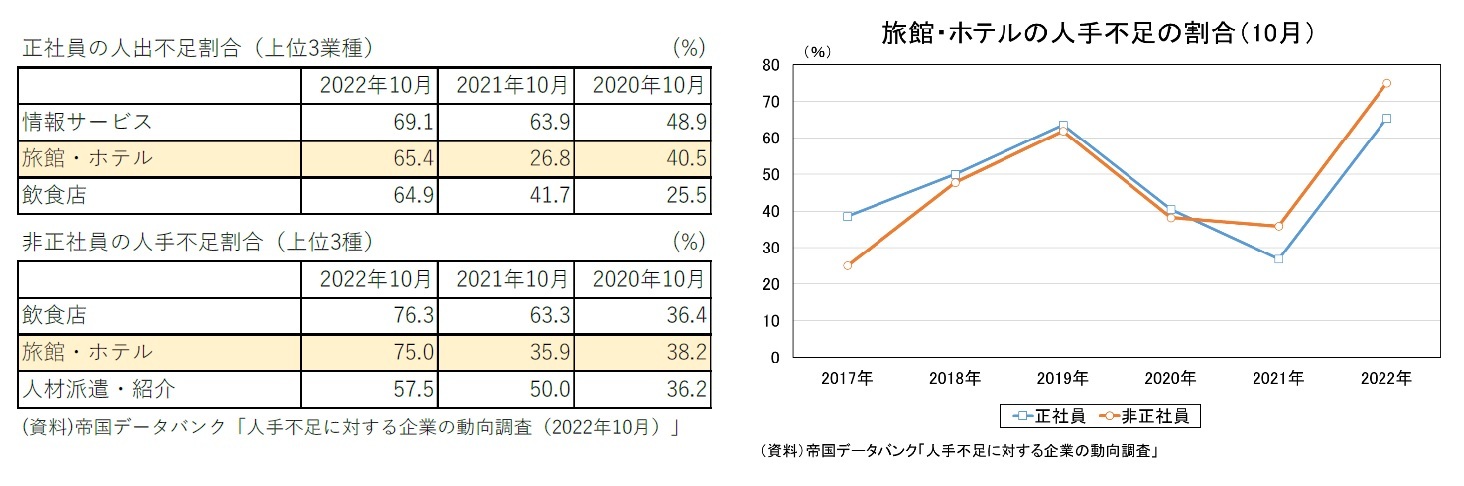

人材確保のためには賃金の引き上げが不可欠で、その場合には宿泊料金の値上げが必要な場合もあり、必ずしも値上げのすべてが不適切とは限らない。実際、全国旅行支援の開始を受けて国内旅行者数が増加しており、受入側の人手不足が深刻化している。

帝国データバンクの人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)によると、旅館・ホテルを経営する企業の中で、人手不足を感じている企業の割合は正社員で65.4%、非正社員で75.0%となっており、業種別では正社員・非正社員ともに2位となっている。さらに正社員、非正社員ともに、2017年から2022年の10月で比較すると最も人手不足の割合が高くなっている。人手不足解消のためには従業員の待遇を改善し、雇用を確保する必要がある。

便乗値上げのような不適切な宿泊料金の値上げはすべきでないが、賃上げなど従業員の待遇改善のための宿泊料金の値上げならば必要に応じて実施すべきだろう。

全国旅行支援の開始を控えた時期に便乗値上げを注意喚起する新聞記事が散見された。便乗値上げとは全国旅行支援の開始に合わせて、受入側の宿泊施設が割引分をあらかじめ上乗せし、価格を不当に高く設定することである。この便乗値上げに対して、斎藤国土交通大臣は「今般の需要創出支援の趣旨を逸脱するものであり、そうした事実が確認された場合には、都道府県ともしっかり連携して、厳正に対処する」と述べている。

人材確保のためには賃金の引き上げが不可欠で、その場合には宿泊料金の値上げが必要な場合もあり、必ずしも値上げのすべてが不適切とは限らない。実際、全国旅行支援の開始を受けて国内旅行者数が増加しており、受入側の人手不足が深刻化している。

帝国データバンクの人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)によると、旅館・ホテルを経営する企業の中で、人手不足を感じている企業の割合は正社員で65.4%、非正社員で75.0%となっており、業種別では正社員・非正社員ともに2位となっている。さらに正社員、非正社員ともに、2017年から2022年の10月で比較すると最も人手不足の割合が高くなっている。人手不足解消のためには従業員の待遇を改善し、雇用を確保する必要がある。

便乗値上げのような不適切な宿泊料金の値上げはすべきでないが、賃上げなど従業員の待遇改善のための宿泊料金の値上げならば必要に応じて実施すべきだろう。

5|全国旅行支援の使用条件

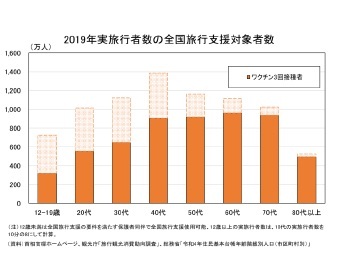

5|全国旅行支援の使用条件全国旅行支援の使用条件は、ワクチン3回接種証明書または陰性証明書の提出である。ただし日本全体のワクチン3回接種率は令和5年1月23日公表時点で68.0%となっており、約3分の1の人たちは、陰性証明書を準備しなければ全国旅行支援を利用することができない。

年齢別にワクチン3回接種率をみると、12歳から19歳で45.8%、20代で55.8%、30代で58.4%、40代で65.6%、50代で79.8%、60代で85.9%、70代で91.5%、80代以上で94.1%となっている。

この接種率を用いて2019年の実旅行者数をみると、12歳未満を除いた国内旅行者8,078万人中、29.0%の2,340万人がワクチン接種回数が2回以下であり、全国旅行支援を利用するためには、陰性証明書を準備しなければならない。ワクチン3回接種率は高齢者ほど高くなっており、50歳未満では全国旅行支援の対象とならない人が多くなっている。

旅行需要喚起のための施策が特定の人にのみ適用される状態となっていることには注目すべきだろう。また現場では、ワクチン3回接種証明書を持参し忘れてしまい、割引を受けられないという事象も少なからず発生しているようだ。社会経済活動の維持と感染対策の両立という本来の目的に照らし合わせると、この施策の適用者の範囲や利用しやすさなど、改善の余地は残っているだろう。

5――おわりに

政府はコロナ禍において、外国人観光客を再び呼び込むため、日本人の観光需要を喚起するために、水際対策の緩和と観光需要喚起策を進めてきた。現在の水際対策では、ワクチン3回接種証明書または陰性証明書があれば、コロナ前とほぼ同じように入国ができるようになった。ただG7の中で水際対策を完全に撤廃していないのは米国と日本のみになっており、イギリスやフランスなどの先進国と比べると日本はまだ入国しづらいと言えるだろう。

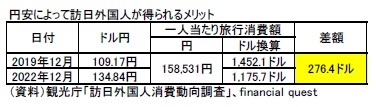

また、コロナ前と比べると為替レートは円安水準となっており、外国人観光客を呼び込む追い風となる。2019年の一人当たり旅行消費額をコロナ前と現在の為替レートでそれぞれドルに直すとコロナ前は1,452.1ドル、現在は1,175.7ドルとなり、コロナ前に比べて276.4ドル安く日本旅行ができる計算になる。

また、コロナ前と比べると為替レートは円安水準となっており、外国人観光客を呼び込む追い風となる。2019年の一人当たり旅行消費額をコロナ前と現在の為替レートでそれぞれドルに直すとコロナ前は1,452.1ドル、現在は1,175.7ドルとなり、コロナ前に比べて276.4ドル安く日本旅行ができる計算になる。新型コロナウイルスを完全に封じ込めることは困難であり、今後も拡大と縮小を繰り返すことが予想される。現在は中国のゼロコロナ政策緩和に伴う感染拡大を考慮して、中国からの入国者に対する規制を強化しているが、中国の感染が落ち着いた後には、積極的に水際対策の緩和を進めていくべきだろう。

これまでの国内旅行需要喚起策はある程度成功していると評価できる。GoToトラベルキャンペーンは感染拡大のために途中で中止することとなったが、旅行需要を押し上げた。県民割は行動制限の発令された地域を除いた運用や、都道府県知事の判断に任せた運用をしたことで、柔軟な運用を可能とし、全国旅行支援の実施時期まで継続された。全国旅行支援は1月10日以降も運用されるなど、引き続き旅行需要の喚起に期待が高まる。

特定の産業への支援を続けることに批判的な意見もあるが、観光業は経済活性化のために重要な役割を担っている。コロナ禍でインバウンド需要は消失し、度重なる行動制限によって国内旅行も控えられた。インバウンド需要の回復にはまだ時間がかかりそうだが、新型コロナウイルス感染拡大の第7波以降は特別な行動制限が発令されていないことから、国内旅行需要は回復スピードを高めている。インバウンド需要の回復まで、国内旅行需要をコロナ前と同程度の水準にまで回復させることで観光業を活性化させていくのがよいだろう。その支えとして、全国旅行支援が有効活用されることが望ましい。

新型コロナウイルスの新規感染者数は高止まりしているが、特別な行動制限は実施されていない。感染対策を講じた上であれば、旅行を以前のように楽しめる状況になりつつある。今後も全国旅行支援が積極的に活用されることで、観光業が活気を取り戻すことに期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年01月24日「基礎研レポート」)

経済研究部

安田 拓斗

安田 拓斗のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/13 | 雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~ | 安田 拓斗 | 基礎研レポート |

| 2025/03/12 | 企業物価指数2025年2月~国内企業物価は2ヵ月連続で前年比4%台~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/03/03 | 宿泊旅行統計調査2025年1月~早期の春節の影響などから、中国人延べ宿泊者数が急速に回復~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/02/13 | 企業物価指数2025年1月~国内企業物価の前年比上昇率は2023年6月以来の4%超~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【観光需要回復の兆し-政策の後押しを受けて、国内外の旅行需要は回復するか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

観光需要回復の兆し-政策の後押しを受けて、国内外の旅行需要は回復するかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!