- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 観光需要回復の兆し-政策の後押しを受けて、国内外の旅行需要は回復するか

2023年01月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本で新型コロナウイルスが蔓延して3年が経過した。これまでの感染拡大のうち、第6波までは、感染拡大のたびに緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置といった行動制限が実施されたが、第7波(2022年7月)においては特別な行動制限は実施されず、感染抑制と社会経済活動の両立が目指された。日本を含めた世界全体がポストコロナへ向けての動きを強めている。今後も感染者数は増減を繰り返すことが予想されるが、政府は行動制限の発令に対して慎重な姿勢をとることが予想される。

日本経済はコロナ禍で減速し、行動制限の影響を受けやすい対面型サービス消費、中でも旅行の落ち込みは大きかった。第7波では特別な行動制限が発令されなかったことから、旅行はそれ以前の感染拡大時のように落ち込まなかったものの、現在もコロナ前(2019年)の水準からは程遠い状況が続いている。

日本経済にとって観光業の重要性は高い。訪日外国人旅行者数は2011年以降増加を続け、2018年には3,000万人を超えた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年以降は500万人を下回っている。国内旅行者数は2019年まではおよそ6億人で推移していたが、2020年以降は半減しおよそ3億人で推移している。

政府は、インバウンドを回復させるために、水際対策の緩和を段階的に進めてきた。その結果、訪日外国人旅行者数はコロナ前の6割程度の水準にまで回復したが、コロナ前まで回復するにはまだ時間がかかりそうだ。

インバウンドが回復するまでの間、観光業の中心となるのは国内観光客である。国内観光客に対しては、GoToトラベルキャンペーン、県民割、そして全国旅行支援の実施によって旅行需要を喚起してきた。この結果、足もとでは日本人宿泊旅行者数がコロナ前を上回るなど、国内観光客数が回復している。

日本経済はコロナ禍で減速し、行動制限の影響を受けやすい対面型サービス消費、中でも旅行の落ち込みは大きかった。第7波では特別な行動制限が発令されなかったことから、旅行はそれ以前の感染拡大時のように落ち込まなかったものの、現在もコロナ前(2019年)の水準からは程遠い状況が続いている。

日本経済にとって観光業の重要性は高い。訪日外国人旅行者数は2011年以降増加を続け、2018年には3,000万人を超えた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年以降は500万人を下回っている。国内旅行者数は2019年まではおよそ6億人で推移していたが、2020年以降は半減しおよそ3億人で推移している。

政府は、インバウンドを回復させるために、水際対策の緩和を段階的に進めてきた。その結果、訪日外国人旅行者数はコロナ前の6割程度の水準にまで回復したが、コロナ前まで回復するにはまだ時間がかかりそうだ。

インバウンドが回復するまでの間、観光業の中心となるのは国内観光客である。国内観光客に対しては、GoToトラベルキャンペーン、県民割、そして全国旅行支援の実施によって旅行需要を喚起してきた。この結果、足もとでは日本人宿泊旅行者数がコロナ前を上回るなど、国内観光客数が回復している。

2――観光客の現状

1|訪日外国人旅行者数

コロナ前、訪日外国人旅行者数1は増加傾向にあり、政府はさらなる増加を目指していた。2016年3月30日の「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」では観光先進国への新たな国づくりに向けて「明日の日本を支える観光ビジョン」が作成された。その中で、訪日外国人旅行者数の目標が2020年は4,000万人、2030年は6,000万人とされた。将来の人口減少が危ぶまれる日本にとって、外国人観光客の需要を獲得することの意義は大きく、政府は観光業に注力していた。戦略的なビザ緩和などが効を奏し訪日外国人旅行者数は2011年の620万人(観光目的は410万人)から順調に増加し、2019年には約5倍の3,200万人(観光目的は2,800万人)にまで増加した。

しかし、新型コロナウイルスが蔓延したことで、2020年2月から訪日外国人旅行者数は大幅に減少し、2023年1月現在でも、コロナ前の水準からは大きく離れている。2020年の訪日外国人旅行者数は410万人(観光目的は330万人)で、2019年の13%程度の水準に留まり、4,000万人の目標は程遠い状況であった。その後、訪日外国人旅行者数は2021年に25万人(観光目的は7万人)と最も落ち込んだが、2022年は380万人(観光目的は10月までで46万人)と水際対策の緩和によって増加傾向にあり、2030年に6,000万人の観光客を呼び込む目標の達成に向けて政府は動き出している。

コロナ前、訪日外国人旅行者数1は増加傾向にあり、政府はさらなる増加を目指していた。2016年3月30日の「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」では観光先進国への新たな国づくりに向けて「明日の日本を支える観光ビジョン」が作成された。その中で、訪日外国人旅行者数の目標が2020年は4,000万人、2030年は6,000万人とされた。将来の人口減少が危ぶまれる日本にとって、外国人観光客の需要を獲得することの意義は大きく、政府は観光業に注力していた。戦略的なビザ緩和などが効を奏し訪日外国人旅行者数は2011年の620万人(観光目的は410万人)から順調に増加し、2019年には約5倍の3,200万人(観光目的は2,800万人)にまで増加した。

しかし、新型コロナウイルスが蔓延したことで、2020年2月から訪日外国人旅行者数は大幅に減少し、2023年1月現在でも、コロナ前の水準からは大きく離れている。2020年の訪日外国人旅行者数は410万人(観光目的は330万人)で、2019年の13%程度の水準に留まり、4,000万人の目標は程遠い状況であった。その後、訪日外国人旅行者数は2021年に25万人(観光目的は7万人)と最も落ち込んだが、2022年は380万人(観光目的は10月までで46万人)と水際対策の緩和によって増加傾向にあり、2030年に6,000万人の観光客を呼び込む目標の達成に向けて政府は動き出している。

1 観光客、商用客、留学、研修、外交・公用などの目的で入国する外国人

2 訪日外国人旅行者数と同義。ここでは日本政府観光局の統計を使用しているため、訪日外客数と記載した

2|国内旅行者数

国内旅行者数は2019年までは6億人前後の水準で推移していた。2020年入り後、新型コロナウイルスの蔓延によって、およそ半分の3億人にまで減少した。2019年同月比でみると、国内旅行者数は2020年3月から低下しはじめ、同年5月に▲84.6%まで低下した。

国内の旅行需要を喚起するために、政府は2020年7月にGoToトラベルキャンペーンを開始した。これによって、国内旅行者数の2019年同月比は同年11月に▲34.5%まで回復した。しかし、同キャンペーンは同年12月末に新型コロナウイルスの感染再拡大のために中止となった。そのため2021年1月に国内旅行者数の2019年同月比は▲66.1%にまで再び低下した。

2021年4月、感染が落ち着いたタイミングで県民割が開始された。初めは居住する都道府県内の旅行のみを支援するものだったが、同年11月に支援対象の旅行が隣接都道府県にまで拡大された。2021年12月は新型コロナウイルスの感染が抑制されていたことなどから、国内旅行者数の2019年同月比は▲24.6%まで回復したが、2022年入り後、オミクロン株の流行が急速に拡大したことで再び悪化した。

第7波では特別な行動制限が実施されなかったことなどから、それ以前の感染拡大時のようには国内旅行者数が落ち込まなかったこともあり、足もとでは全国旅行支援の実施を受けて2022年9月の国内旅行者数の2019年比は▲22.8%まで回復している。2023年も全国旅行支援が延長されていることから、今後も国内旅行者数は回復していくことが見込まれる。

国内旅行者数は2019年までは6億人前後の水準で推移していた。2020年入り後、新型コロナウイルスの蔓延によって、およそ半分の3億人にまで減少した。2019年同月比でみると、国内旅行者数は2020年3月から低下しはじめ、同年5月に▲84.6%まで低下した。

国内の旅行需要を喚起するために、政府は2020年7月にGoToトラベルキャンペーンを開始した。これによって、国内旅行者数の2019年同月比は同年11月に▲34.5%まで回復した。しかし、同キャンペーンは同年12月末に新型コロナウイルスの感染再拡大のために中止となった。そのため2021年1月に国内旅行者数の2019年同月比は▲66.1%にまで再び低下した。

2021年4月、感染が落ち着いたタイミングで県民割が開始された。初めは居住する都道府県内の旅行のみを支援するものだったが、同年11月に支援対象の旅行が隣接都道府県にまで拡大された。2021年12月は新型コロナウイルスの感染が抑制されていたことなどから、国内旅行者数の2019年同月比は▲24.6%まで回復したが、2022年入り後、オミクロン株の流行が急速に拡大したことで再び悪化した。

第7波では特別な行動制限が実施されなかったことなどから、それ以前の感染拡大時のようには国内旅行者数が落ち込まなかったこともあり、足もとでは全国旅行支援の実施を受けて2022年9月の国内旅行者数の2019年比は▲22.8%まで回復している。2023年も全国旅行支援が延長されていることから、今後も国内旅行者数は回復していくことが見込まれる。

3|旅行消費額

国内旅行消費額は2019年までは20兆円程度で推移していた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年以降は半減し10兆円程度で推移している。訪日外国人消費額は訪日外国人旅行者数の増加に伴って2011年の8,000億円から8年連続で増加し、2019年には約6倍の4兆8,000億円にまで増加した。しかし2020年以降は大幅に減少し、2021年は1,200億円にまで減少した。

政府は2022年10月28日に「インバウンドの本格的な回復に向けた政策パッケージ」を発表した。その中で、インバウンドの本格的な回復に向け、日本各地の魅力を全世界に発信する「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総動員して集中的な取組を実施し、円安のメリットを活かして、インバウンド消費5兆円超の速やかな達成を目指すことを発表した。

インバウンドを本格的に回復させるために重要なことは水際対策の緩和である。日本は段階的に水際対策の緩和に取り組んでおり、2022年10月11日の緩和によって、訪日外国人旅行者数は急増している。今後も訪日外国人旅行者数の回復に伴って外国人旅行消費額も回復していくことが見込まれる。

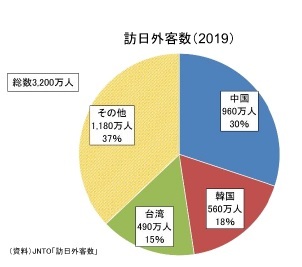

2019年のインバウンド消費は1位が中国からの旅行客によるもの、2位が台湾、3位が韓国、4位が香港、5位が米国であった。日本のインバウンド回復のためにはこれらの国が重要であり、中でも中国は全体の36.8%を占めていたことからも重要度が高いことが分かる。

国内旅行消費額は2019年までは20兆円程度で推移していた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年以降は半減し10兆円程度で推移している。訪日外国人消費額は訪日外国人旅行者数の増加に伴って2011年の8,000億円から8年連続で増加し、2019年には約6倍の4兆8,000億円にまで増加した。しかし2020年以降は大幅に減少し、2021年は1,200億円にまで減少した。

政府は2022年10月28日に「インバウンドの本格的な回復に向けた政策パッケージ」を発表した。その中で、インバウンドの本格的な回復に向け、日本各地の魅力を全世界に発信する「観光再始動事業」をはじめ、関係省庁の施策も総動員して集中的な取組を実施し、円安のメリットを活かして、インバウンド消費5兆円超の速やかな達成を目指すことを発表した。

インバウンドを本格的に回復させるために重要なことは水際対策の緩和である。日本は段階的に水際対策の緩和に取り組んでおり、2022年10月11日の緩和によって、訪日外国人旅行者数は急増している。今後も訪日外国人旅行者数の回復に伴って外国人旅行消費額も回復していくことが見込まれる。

2019年のインバウンド消費は1位が中国からの旅行客によるもの、2位が台湾、3位が韓国、4位が香港、5位が米国であった。日本のインバウンド回復のためにはこれらの国が重要であり、中でも中国は全体の36.8%を占めていたことからも重要度が高いことが分かる。

3――水際対策

1|現在の水際対策の概要

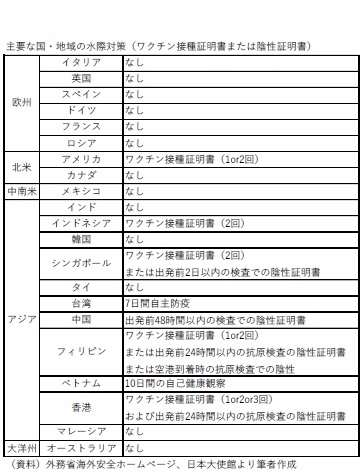

世界中で新型コロナウイルスが蔓延し始めた2020年初、日本を含め世界中で厳しい水際対策が実施され、国際的な人の往来はほとんど断絶された。しかし、その後の水際対策は国によって違いがみられた。ノルウェー、スイスなどでは2022年2月から入国規制が撤廃されるなど、ヨーロッパではいち早く水際対策緩和が始められ、現在ではコロナ前と同じように制限なしで国を行き来できる国・地域も多い。一方、日本では段階的に水際対策の緩和が進められたがそのペースは緩やかで、ヨーロッパ地域と比較すると厳しい水際対策が継続されていた。

2022年8月24日の会見で岸田首相がG7並みの円滑な入国が可能となるように段階的に水際対策緩和を進めていくと発言した。同年10月11日に漸く水際対策が緩和されたものの、有効なワクチン接種証明書または陰性証明書の提出が入国の要件となっており、完全にコロナ前に戻ったわけではない。

現在の日本の水際対策では、有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければならず、有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない場合は、検疫法に基づき、原則として日本への上陸が認められない。また、出発国において搭乗前にワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否される。

ここでいう有効なワクチン接種証明書とは、指定のワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を検疫で提示することを意味する。有効なワクチン接種証明書と認められるためには次の3つの条件を満たす必要がある。

(1) 各国・地域の政府等の公的な機関で発行された証明書であること

(2) 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること

(3) 世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに掲載されているワクチンを3回接種していることがわかること

陰性の検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットで問題ないが、(1)氏名、(2)生年月日、(3)検査法、(4)採取検体、(5)検体採取日時、(6)検査結果、(7)医療機関名、(8)交付年月日が日本語または英語で記載されている必要がある。

世界中で新型コロナウイルスが蔓延し始めた2020年初、日本を含め世界中で厳しい水際対策が実施され、国際的な人の往来はほとんど断絶された。しかし、その後の水際対策は国によって違いがみられた。ノルウェー、スイスなどでは2022年2月から入国規制が撤廃されるなど、ヨーロッパではいち早く水際対策緩和が始められ、現在ではコロナ前と同じように制限なしで国を行き来できる国・地域も多い。一方、日本では段階的に水際対策の緩和が進められたがそのペースは緩やかで、ヨーロッパ地域と比較すると厳しい水際対策が継続されていた。

2022年8月24日の会見で岸田首相がG7並みの円滑な入国が可能となるように段階的に水際対策緩和を進めていくと発言した。同年10月11日に漸く水際対策が緩和されたものの、有効なワクチン接種証明書または陰性証明書の提出が入国の要件となっており、完全にコロナ前に戻ったわけではない。

現在の日本の水際対策では、有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければならず、有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない場合は、検疫法に基づき、原則として日本への上陸が認められない。また、出発国において搭乗前にワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否される。

ここでいう有効なワクチン接種証明書とは、指定のワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を検疫で提示することを意味する。有効なワクチン接種証明書と認められるためには次の3つの条件を満たす必要がある。

(1) 各国・地域の政府等の公的な機関で発行された証明書であること

(2) 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること

(3) 世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに掲載されているワクチンを3回接種していることがわかること

陰性の検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットで問題ないが、(1)氏名、(2)生年月日、(3)検査法、(4)採取検体、(5)検体採取日時、(6)検査結果、(7)医療機関名、(8)交付年月日が日本語または英語で記載されている必要がある。

2|水際対策の問題点

2|水際対策の問題点日本はこれまで、一日当たりの入国者数の上限の設定、出国前検査が必須であること、出発前の国・地域の色による区分など、G7の中でも厳しい水際対策を継続してきた。しかし、日本の100万人当たりの新規陽性者数が2022年7月から世界一位3となったことで、水際対策の意義が薄れた。水際対策は外国から感染者が流入し、国内で感染が拡大することを防ぐために実施するものだからだ。

そのような状況下で、政府は水際対策を10月11日に大きく緩和した。具体的には一日あたりの入国者数の上限を撤廃、個人の外国人観光客の受け入れ再開、アメリカ、イギリスなど68の国・地域の短期滞在の際に必要なビザの免除を再開などである。現在の日本の水際対策はコロナ禍が始まって以来、最も緩やかなものになっている。しかし、コロナ前と同じ条件に戻ったわけではなく、ワクチン3回接種証明書または、出国前72時間以内の検査での陰性証明書の提示が入国の要件として残っている。新型コロナウイルスの新規陽性者数は増減を繰り返しており、今後も増減を繰り返すことが予想される。新規陽性者数を完全になくすことは困難であり、ワクチン3回接種証明書および陰性証明書を入国の要件とする意義は薄れている。

ヨーロッパから始まった水際対策緩和の流れは世界に広がり、韓国、タイ、マレーシアなどアジアでも水際対策を完全に撤廃する国・地域が増えてきた。ワクチン接種証明書を入国の要件としている国はG7の中では日本と米国のみであり、この条件は訪日外客数回復の足かせになる可能性がある。

また、日本と同じくワクチン接種証明書の提示を要件としているアメリカ、インドネシア、シンガポール、フィリピンなどでは、必要な接種回数が2回(ワクチンの種類によっては1回)であり、日本の3回より少ない。ここにも日本の水際対策の厳しさが現れている。

3 感染者数の全数把握をしていない国・地域があることに留意が必要

3|中国はインバウンド回復へ大きな影響を及ぼす

3|中国はインバウンド回復へ大きな影響を及ぼす日本はアジアからの観光客が多いが、アジアでは、出国および帰国時の規制を継続している国・地域も多い。

特に日本への影響が大きいのは中国である。2019年には約960万人が日本を訪れ、訪日外国人観光客数全体の30%を占めていた中国だが、厳しい水際対策を継続しており、中国人は外国旅行を制限されていた。そのため、訪日中国人の回復は見込めない状況だった。しかし、2022年12月からゼロコロナ政策が緩和され、中国人の外国旅行も段階的に再開されると発表されたことで訪日中国人増加への兆しが見えたかに思えた。ところが、ゼロコロナ政策緩和により国内感染者数が急増している中国から感染が国内にまで波及することを恐れた日本政府は、中国からの入国者への規制を発表した。12月30日から中国からの全入国者に対して入国時検査を実施し、1月8日からはより精度の高いPCR検査か抗原定量検査の実施を始め、さらに直行便での入国者には陰性証明書の提示も求める。

(2023年01月24日「基礎研レポート」)

経済研究部

安田 拓斗

安田 拓斗のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/13 | 雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~ | 安田 拓斗 | 基礎研レポート |

| 2025/03/12 | 企業物価指数2025年2月~国内企業物価は2ヵ月連続で前年比4%台~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/03/03 | 宿泊旅行統計調査2025年1月~早期の春節の影響などから、中国人延べ宿泊者数が急速に回復~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/02/13 | 企業物価指数2025年1月~国内企業物価の前年比上昇率は2023年6月以来の4%超~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【観光需要回復の兆し-政策の後押しを受けて、国内外の旅行需要は回復するか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

観光需要回復の兆し-政策の後押しを受けて、国内外の旅行需要は回復するかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!