- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- データヘルス改革による健康・医療データ利活用推進の状況

データヘルス改革による健康・医療データ利活用推進の状況

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~健康・医療情報プラットフォーム構築と利活用の概要

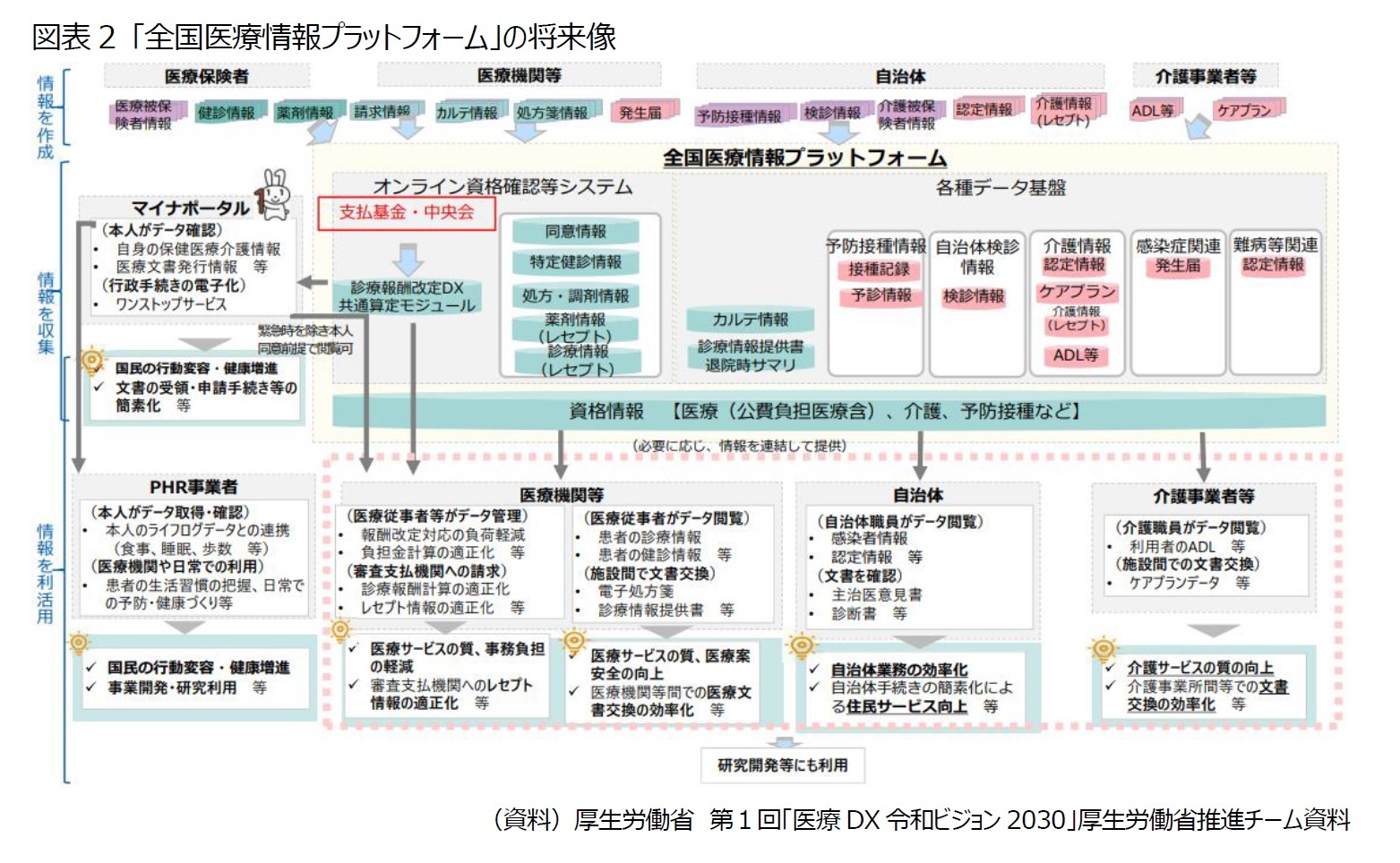

さらに、新型コロナウイルス感染症流行を踏まえて、平時からのデータ収集の迅速化や収集範囲の拡充、医療等のデジタル化による業務効率化やデータ共有を加速することを「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太方針202)」に掲げ、9月には厚労省内に「医療DX令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チームを発足した。医療DXは、「全国医療情報プラットフォーム」「電子カルテ情報の標準化、標準型電子カルテの検討」「診療報酬改定DX」の3つの分野で議論が進められる予定である。

本稿では、データヘルス改革集中改革プランの進捗と、新たに掲げられた医療DX推進で目指すデータプラットフォームの将来像を紹介する。

1 村松容子「10月からオンライン資格確認本格運用」ニッセイ基礎研究所 保険・年金フォーカス(2021年7月27日)

2 村松容子「データヘルス改革 集中改革プラン~いよいよPHRシステムが稼働」ニッセイ基礎研究所 保険・年金フォーカス(2021年1月26日)

2――マイナンバーカードの利用と、オンライン資格確認

マイナンバーカードを保険証として利用する場合、医療機関や薬局では、まず、カードリーダを使ってオンライン資格確認システムを介して受付を行う。オンライン資格確認とは、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)と国民健康保険中央会(国保中央会)から、受診者の健康保険資格情報等をリアルタイムで提供する仕組みである。これまで、患者が受診をする際、医療機関で月初に保険証を提示して、加入している健康保険の資格を確認していた。しかし、月初の確認だけでは、加入している健康保険が変わった場合に把握できず、資格喪失後の受診に伴う保険者や医療機関等での請求確認等に事務コストがかかっていた3。

オンライン資格確認導入後は、医療機関等の受付で、マイナンバーカードの場合は顔(または暗証番号)による認証や、従来の健康保険組合の場合は記載されている記号番号等の入力によって、リアルタイムで確認できるようになった。既に対応している医療機関では事務負担や人件費の削減を実現しているほか、資格過誤による返戻レセプトが減少していることが報告されている4。

3 厚生労働省医療保険部会資料「オンライン資格確認の導入によるメリット(平成30年5月)」によると、資格過誤に起因する保険者の事務負担は年間約30億円程度、医療機関等の事務負担は年間約50億円程度と試算されている。

4 社会保険研究所「社会保障旬報 No. 2865(8月21日)」

3――データヘルス改革・集中改革プランの進捗

前述のオンライン資格確認システムを使って、患者のこれまでの保健医療情報を共有し、全国の医療機関等で閲覧する仕組みの構築が進んでいる。将来的には救急搬送時にも利用できるようになる。医療機関等では、過去の情報を閲覧することで、検査の重複を避けることができる等、迅速な診断や治療等をすることが可能となり、最適な保健医療サービスを提供できる可能性が広がる。過去の正確な情報を共有することで、患者と医者のコミュニケーションがとりやすくなることが期待されており、診察時間の短縮につながる可能性がある。また、患者にとっては、同じような検査を繰り返すことがなくなるほか、薬の重複や飲み合わせの悪い薬を避けることで身体の負担が軽減される可能性がある。これは医療費負担の軽減にもつながる。

2022年9月に運用を開始した。現在、閲覧できる保険医療情報は、40歳以上が受けている特定健診情報とレセプト(患者が受けた保険診療の報酬明細書)に記載されている診療情報や薬剤情報である。今後、手術等情報5の登載が決まっているほか、2024年度以降には電子カルテ情報の登載もはじまり、アレルギー情報や告知済み傷病名、画像情報等も登載する予定となっている。

5 手術情報は、手術名に病名が入っていることもあることから、他の診療情報と同様に登載してよいか慎重に議論が行われた。

1月から、全国的に、電子処方箋管理サービスの運用が始まる。前述のオンライン資格確認等システムを利用した電子処方箋管理サービスは、医療機関と薬局が処方内容を共有するための仕組みで、医療機関は処方箋を同サービスに登録し、薬局ではその処方箋を閲覧して調剤し、患者に薬を渡す。薬局は、調剤内容等を同サービスに登録し、医療機関からも閲覧が可能となっている。このサービスを使うことによって、他医療機関で処方されている薬との重複や、飲み合わせのチェックがシステム上でできるようになるほか、これまでと違い、薬局で紙の処方箋を入力する負担がなくなる。今後、オンライン服薬指導が普及すれば、薬の受け取りがすべてオンラインでできるようになる。

患者は、紙の処方箋と電子処方箋から処方箋の形式を選べ、紙を選んだ場合は、これまでと同じように、紙の処方箋を薬局に持参し、処方箋を受け取る。電子処方箋を選んだ場合は、処方箋は電子処方箋管理サービス上にあるため、マイナンバーカードを提示することで薬局が処方箋を受け取ることができる。

2023年1月の本格運用開始に向けて、システムや運用面の検証を行うとともに、課題や先進的な取組事例等を収集するために、2022年10月から国内4つの地域で先行導入している。

マイナンバーカードを取得すると、マイナポータルを通じて、自分自身の保健医療情報や予防接種歴をPCやスマートフォンから閲覧することができる。自分自身の健康状態を正確に把握することで、健康増進や予防行動をとることが期待されている。現在、閲覧可能な情報は、40歳以上が実施する特定健診情報や乳幼児健診、予防接種(定期接種A類、B類)歴、レセプトに記載されている診療情報や薬剤情報である。当初予定されていなかったものとして新型コロナウイルスワクチンの接種歴も特例的に登載されている。

自分が同意するサービスに対して、マイナポータルから自分の保険医療情報を共有できる仕組みが用意されており、自分のデータを民間の健康医療支援サービス等に提供し、より自分にあった助言等を受けることが可能である。

4――その他のデータ連結・共有に関する進捗

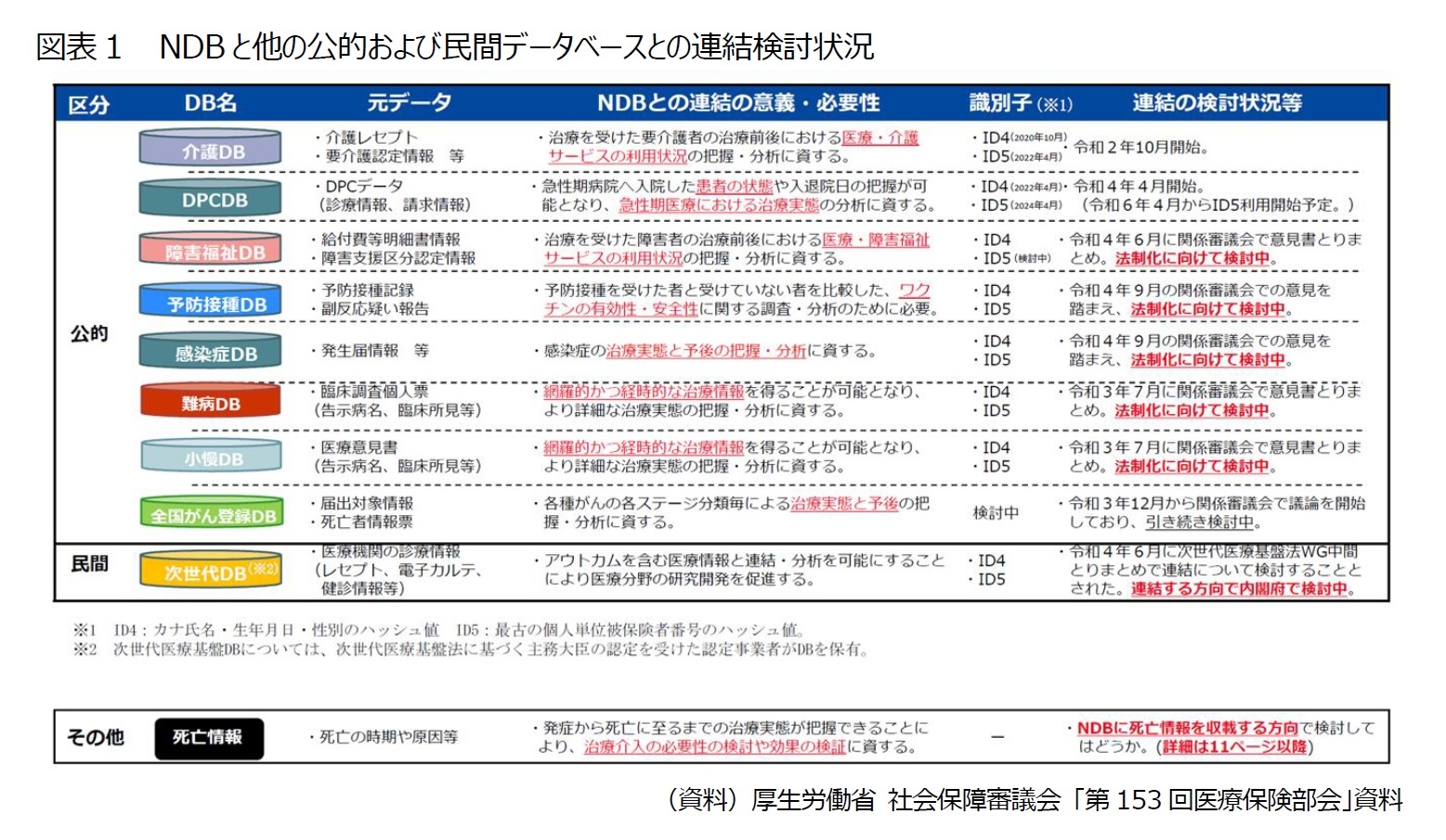

データヘルス改革では、主として診療などの効果を分析する研究目的として、国内の健康・医療に関連する各種データベースのNDB(ナショナルデータベース:特定健診の結果とレセプトを登載)との連結が進めている。既に、介護DB、DPCデータは連結されている。

今後、連結を検討している公的データベースは、障害福祉、予防接種、感染症、指定難病、小児慢性特定疾患等のデータベースである(図表1)。連結されれば、研究者などは、完全に個人がわからないように匿名化された上で分析を行うことができる。

次世代医療基盤法に基づくデータベースは、医療分野の研究開発での活用を促進するために、認定された業者が医療機関の電子カルテ、健診情報やレセプトを患者ごとに紐付け、匿名化したうえで作成される。現在のところ、認定された業者は3団体に留まる。次世代医療基盤法は、定期的に見直すことになっており、現在、認定業者の増加も企図しつつ、患者のプライバシーを厳格に守りながら、より活用できるように2023年度の見直しに向けて議論が行われている。

医療機関同士でスムーズにデータ交換や共有を推進するため、電子カルテについて、共有する標準的なデータの項目及び電子的な仕様を定めた上で、それらの仕様を標準規格化し、各医療機関で利用するようになっている。

現在のところ、3文書(診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書)、6情報(傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急時に有用な検査、 生活習慣病関連の検査) 、処方情報)を共有する項目としているが、今後、医療現場での有用性を考慮して項目を追加することが考えられている。

また、医療DXの「電子カルテ情報の標準化、標準型電子カルテの検討」では、これまで電子カルテを利用していない小規模の医療機関向けに、厚労省で標準の規格に準拠したクラウドベースの電子カルテ(標準型電子カルテ)の開発を行い、2030年を目処に全医療機関で電子カルテを利用することを目指している。

(2023年01月11日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【データヘルス改革による健康・医療データ利活用推進の状況】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

データヘルス改革による健康・医療データ利活用推進の状況のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!