- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 社会保障から見たESGの論点と企業の役割(5)-健康経営を巡る「言説」の変遷を追い、今後の方向性を探る

社会保障から見たESGの論点と企業の役割(5)-健康経営を巡る「言説」の変遷を追い、今後の方向性を探る

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~健康づくりに関する企業の役割~

しかし、医療・介護を中心に社会保障政策・制度に関心を持つ研究者として、筆者は「ESG」の「S」について、高齢者ケアや障害者への配慮なども含めて、もっと幅広く考える必要性も感じています。

そこで、本コラムの第1回では、社会保障政策・制度における様々な論点と「S」の共通点を指摘した上で、社会保障の担い手として企業も重要な役割を果たせる可能性を論じました。さらに、第2回では合理的配慮の提供を企業にも義務付けた改正障害者差別解消法への対応、第3回では障害者雇用を巡る論点、第4回は高齢者や認知症のケアに関する企業の役割の可能性を問い直しました。

最終回となる第5回では「S」の観点を意識しつつ、従業員の健康づくりの重要性が論じられる「言説」の変遷を追うことで、医療費適正化にとどまらない傾向が強まっている点を考察します。

2――健康経営に対する関心の高まり

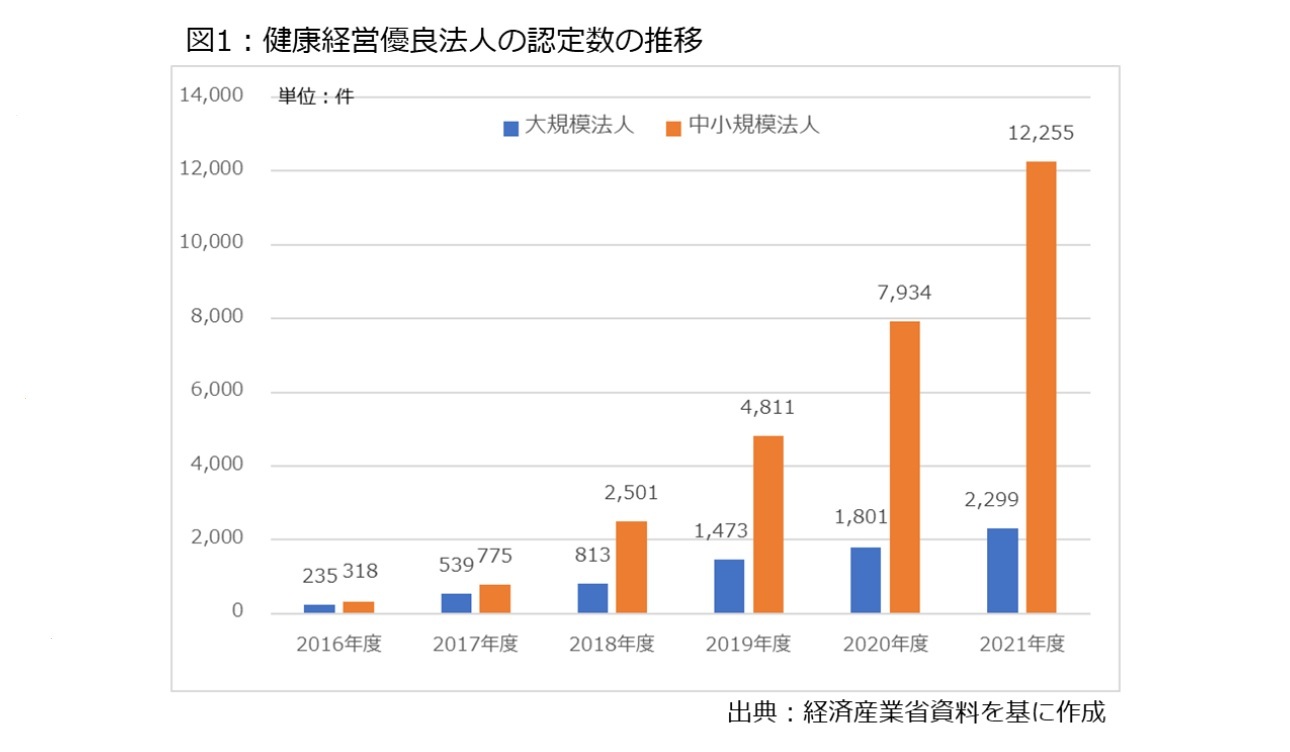

さらに、経済産業省は東京証券取引所と連携し、健康経営に戦略的に取り組む上場企業として、「健康経営銘柄」を2015年以降、毎年50社選定しており、健康経営の費用対効果などを明らかにする「健康投資管理会計ガイドライン」も2020年6月に策定されました。

このほか、健康保険組合などの保険者(保険制度の運営者)と事業者が積極的に連携しつつ、加入者の予防・健康づくりに取り組む「コラボヘルス」も広がっています。こうした施策の発展過程や認定企業数の増勢を踏まえると、健康経営がビジネスの世界に定着している様子を読み取れます。

* 「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標。

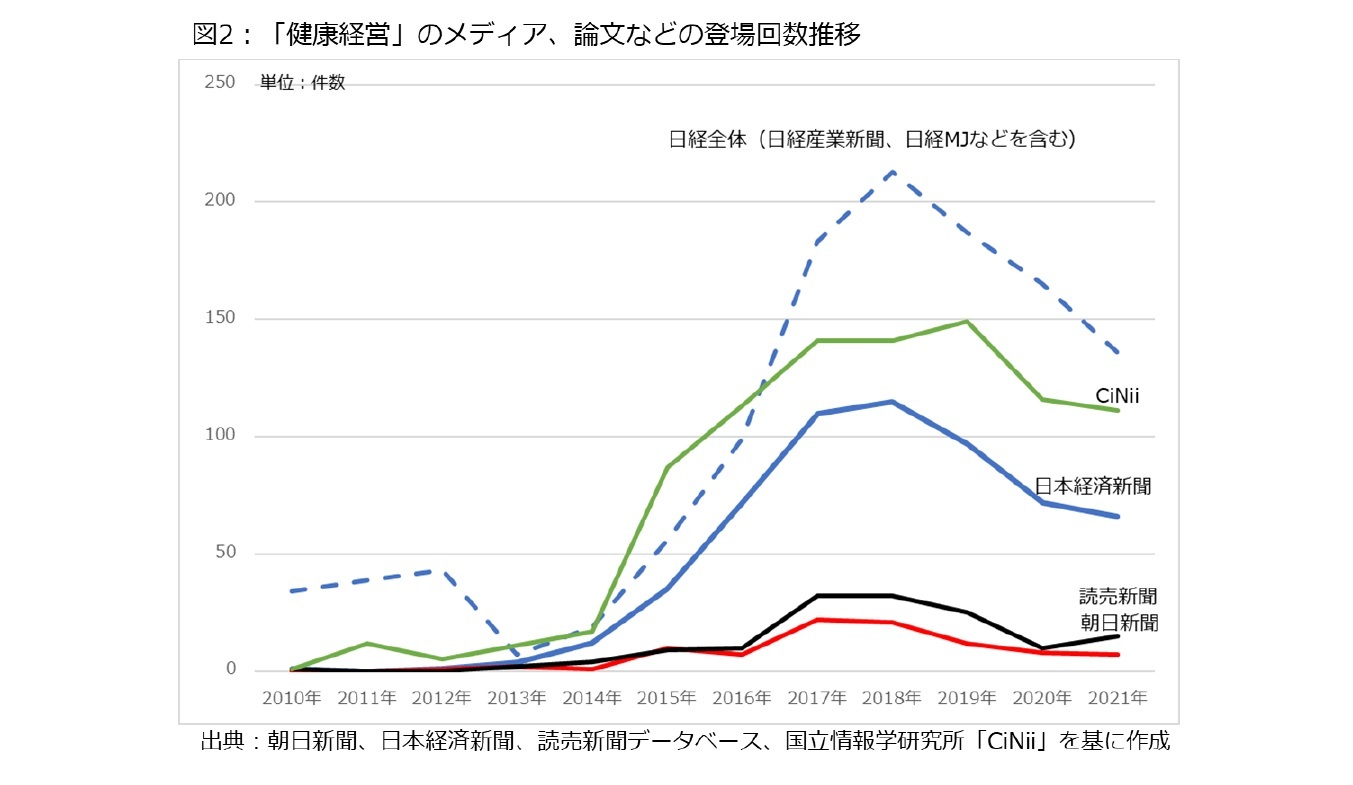

これを見ると、2015年頃から増加している点、日本経済新聞が朝日新聞や読売新聞よりも多い点を確認できます。つまり、経済産業省による一連の施策効果で認知度が上がったこと、さらに一般の人よりも日本経済新聞を手にすることが多い企業サイドでの関心が高くなっている様子を見て取れます。

さらに言うと、図2の「日本経済新聞」と、日経産業新聞など他の専門紙を加味した「日経全体」の推移が興味深い動きになっています。まず、関連紙を含めた「日経全体」の登場回数が左側で「日本経済新聞」を上回っているのは当時、日経産業新聞で健康経営に関する長期連載が続いた影響です。その後の推移を見ても、「日経全体」が「日本経済新聞」よりも高めに推移しています。

この動きを勘案すると、一般的に多くの人が手に取る日本経済新聞よりも、日経産業新聞など「日経全体」に含まれる専門紙の方が専門的な内容を含んでいるため、どちらかと言うと、健康経営は一般の人よりも、企業経営や金融・マーケットなどを中心とした「プロ好みの施策」と言えるのかもしれません。

では、どんな文脈で健康経営はクローズアップされて来たのでしょうか。下記は筆者の体験も交えつつ、健康経営を巡る「言説」を振り返りたいと思います。

1 田中滋ほか(2010)『会社と社会を幸せにする健康経営』勁草書房。

3――健康経営を巡る「言説」の変遷

当初、健康経営がクローズアップされたのは医療費適正化の文脈でした。具体的には、40歳以上74歳未満の人に課される特定健康診断・保健指導(いわゆるメタボ健診)が2008年度以降、健康保険組合などの保険者(保険制度の運営者)に課されただけでなく、その実施状況が後期高齢者支援金の支払額に反映される2ことになり、健康保険組合などが生活習慣病対策の流れで、健康経営に関心を持った事情がありました。

その一例として、2013年11月から始まった経済団体発刊の雑誌による連載記事では、「働き世代で高まる生活習慣病リスク」の解消とか、メタボ健診で明らかになった他企業との比較分析の重要性に力点が置かれていました3。

この頃、筆者の印象に残っている出来事としては、2015年12月に初めて開催された「データヘルス・予防見本市」の様子が挙げられます。当時の資料で出展企業・組織を見ると、健康診査・保健指導ゾーンが6社、生活習慣改善ゾーンが19社、データ分析ゾーンが8社だったのに対し、オフィスゾーンは2社に過ぎず、生活習慣病対策に関心が偏っていました。

つまり、保険者が医療制度の運営に関して主体的な役割を果たす「保険者機能の強化」論議4と相俟って、「被保険者や従業員に対して、如何に運動や生活習慣の改善を促すか」という点に力点が置かれている感がありました。

この時、筆者も都内の会場に足を運んだのですが、「こういう状態を『立錐の余地もない』というのか」と感じるぐらい多くの人が会場に足を運び、会場内の移動に一苦労した記憶があります。さらに、いずれのセミナーもほぼ満席であり、健康保険組合や企業、自治体など関係者の関心の高さにビックリしました。

一方、天邪鬼な筆者は盛り上がる会場を尻目に、「『別に健康づくりは生活習慣病対策だけじゃないのに…」「メンタル面など健康の多面的な側面が見落とされている」「健康づくりがマクロの医療費を減らすエビデンスは明確に存在しないのに」などと疑問を持った記憶があります。

2 75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度では、75歳以上の高齢者に関する医療費のうち、約40%の費用を0~74歳の人が負担する仕組みとなっており、後期高齢者支援金が各保険者に課されている。メタボ健診との関係では、健診・指導の実施率が不十分な場合、支援金が加算される仕組みになっている。

3 2013年11月28日~2014年1月23日の『週刊 経団連タイムス』に連載された東京大学政策ビジョン研究センター(当時)の古井祐司氏による論考。

4 保険者機能の強化が本来、健康づくりにとどまらない点に関しては、2020年1月30日拙稿「保険者機能とは『保健』機能だけなのか」を参照。

次に、出て来たのが労働安全衛生法、特にメンタルヘルスの文脈です。その一つとして、2015年12月から一定規模以上の企業を対象に、メンタルヘルスチェックが義務化されました。

さらに、この文脈でクローズアップされたのは「プレゼンティーズム」という概念です。これは元々、欠勤を意味する「アブセンティーズム」(absenteeism)と出勤(present)を組み合わせた造語であり、何らかの不具合を感じつつ出勤して生産性が低下する状態を指します。

この概念を筆者が初めて知ったのは2015年4月、東京大学のイベントを聴講していた時でした。その時、「企業の健康関連コストのうち、医療費は15%程度だが、プレゼンティーズムは約8割を占めている」といった試算が公表されるとともに、「健康づくりと生産性向上を同時にマネジメントする」という考え方が披歴されました。この時、筆者は「生活習慣病対策にとどまらない健康の多面的な側面に焦点が当たったな」と感じた記憶があります。

その後、暫らくして健康経営に関する論考やイベントで、プレゼンティーズムの重要性を目にする機会が少しずつ増えました。実際、この感覚は論文データベースCiNiiの検索でも一定程度、裏付けられそうです。この検索サイトで「プレゼンティーズム」という言葉を入力すると、全体では53件(2022年11月11日現在)の論文がヒットします。

これを時系列で追うと、初出は2011年であり、この年は僅か1件でした。その後、2012~2013年は0件、2014年は3件、2015年は2件、2016年は0件だったのですが、2017年に5件、2018年に16件という経年変化を辿っており、やはり2017年頃からプレゼンティーズムが関係者の間で意識され始めたと言えそうです。

しかし、それでも依然として健康経営を医療費適正化に紐付ける雰囲気は根強く、医療費適正化にとどまらない視点の重要性を拙稿で指摘したこともあります5。

5 2018年10月31日拙稿「健康経営の論点を探る」を参照。

ここに働き方改革の影響が重なり、大きく潮目が変わった印象を受けました。2018年6月に働き方改革関連法が成立し、2019年4月から段階的に施行されたことで、企業は超過勤務の削減などの体制整備を迫られました。

こうした中、健康経営は働き方改革の要素を持つようになりました。つまり、長時間勤務の削減や働きやすい環境の整備などを通じて、アブセンティーズム、プレゼンティーズムを解消し、生産性を上げようという観点です。実際、健康経営をテーマにしたイベントなどを聴講しても、この視点は常に企業サイドから示されています。

近年の傾向として、非財務情報強化の影響も無視できません。これは企業の持続可能性を確保する観点に立ち、投資家や債権者などに対して開示する情報のうち、財務諸表以外の情報を重視する考え方であり、岸田文雄首相が2022年7月、非財務情報の可視化に関して、「上場企業はぜひ来年度からスタートさせたい。有価証券報告書の記載事項に非財務情報をしっかり明記する。義務付けたい」と表明した6ことで、企業の関心が高まりつつあります。

この文脈でも人的資本形成の関係で、健康経営とのリンクが強く意識され始めており、経済産業省の「非財務情報の開示指針研究会」が2021年11月に公表した中間報告では、労働安全や従業員の健康づくりの文言が盛り込まれました。さらに、内閣官房の非財務情報可視化研究会が2022年8月にまとめた「人的資本可視化指針」でも、「社員の健康増進に向けた取組」が盛り込まれるとともに、イノベーションや生産性といった価値向上と、事故防止などリスクマネジメントの双方の観点から捉えられる開示事項を検討する旨が盛り込まれています。

なお、上記の4つは筆者の知見と経験を加味した整理ですが、健康経営の専門家による研究論文でも「投資環境の整備」「医療費適正化、保険財政の健全化」「安全配慮義務のコンプライアンス整備、人的資源確保」の3つの言説で論じられている7点を踏まえると、それなりに現状を整理できていると考えています。

6 2022年7月16日、日本青年会議所の会合での発言。同日『日本経済新聞電子版』を参照。

7 中芝健太ほか(2021)「『健康経営』概念の多様性と既存評価尺度との整合性に関する考察」『医療と社会』Vol.31 No.1を参照。

こうした異なる言説が合流する中、近年は健康経営を「戦略」「投資」と見なす傾向が強まっています。例えば、健康経営研究会は2021年、健康経営の定義を「『企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる』との基盤に立って、健康を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」と定め、経営戦略として位置付ける必要性を強調しています8。

そもそも論を言うと、健康経営は英語で「Health and Productivity Management」(健康と生産性の管理)であり、大事なのは企業にとっての生産性と考えられます。このスタンスに立てば、インプットからアウトカム(成果)までの流れやストーリーを示す「ロジックモデル」やROI(投資収益率)などを用いつつ、投資家に対して費用対効果を説明する必要が出て来ます。先に触れた人的資本可視化指針でも、「自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略の関係性(統合的なストーリー)を構築」する必要性が示されています。

では、企業が健康経営に取り組む価値とは一体、何なのでしょうか。この分野では近年、経済産業省の認定制度や企業の好事例を紹介するセミナーや書籍が増えているほか、企業経営、産業保健、労務管理、投資・金融などの観点で様々な書籍や論考、報告書も発表されており、企業経営や投資・金融に疎い筆者が関われる余地は少ないように映ります。

しかし、社会保障制度・政策をウオッチしている研究者として、物足りない点を含めて、いくつか強調したい点もあります。以下、そもそも論に立ち返って「健康とは何か」という議論に加えて、社会保障制度・政策との関係性で、いくつか論点を指摘したいと思います。

8 健康経営研究会ウエブサイトを参照。

https://kenkokeiei.jp/whats

(2022年11月14日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 社会保障から見たESGの論点と企業の役割(1)-福祉多元主義などで改めて幅広く考える

- 社会保障から見たESGの論点と企業の役割(2)-試金石となる?障害者の合理的配慮義務化に向けた対応

- 社会保障から見たESGの論点と企業の役割(3)-法定率のクリアだけで十分?障害者雇用を再考する

- 社会保障から見たESGの論点と企業の役割(4)-高齢者や認知症ケアの官民連携で可能なことは?

- 保険者機能とは「保健」機能だけなのか-公的医療保険の運営者に期待される役割を再考する

- 健康経営の論点を探る-政策・制度的な視点で関係者の役割を再整理する

- 健康寿命の延伸とは?

- 健康とは何か、誰のための健康づくりなのか~医療社会学など学際的な視点からの一考察~

- 20年を迎えた介護保険の再考(21)ケアラー支援-介護離職対策に関心、現金給付は創設時に論争に

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【社会保障から見たESGの論点と企業の役割(5)-健康経営を巡る「言説」の変遷を追い、今後の方向性を探る】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

社会保障から見たESGの論点と企業の役割(5)-健康経営を巡る「言説」の変遷を追い、今後の方向性を探るのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!