- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 社会保障から見たESGの論点と企業の役割(3)-法定率のクリアだけで十分?障害者雇用を再考する

社会保障から見たESGの論点と企業の役割(3)-法定率のクリアだけで十分?障害者雇用を再考する

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~障害者雇用を再考する~

しかし、医療・介護を中心に社会保障政策・制度に関心を持つ研究者として、筆者は「ESG」の「S」について、高齢者ケアや障害者への配慮なども含めて、もっと幅広く考える必要性も感じています。そこで、本コラムの第1回では、社会保障政策・制度における様々な論点と「S」の共通点を指摘した上で、社会保障の担い手として企業も重要な役割を果たせる可能性を論じました。

さらに、第2回では個別テーマとして、障害者に対する合理的配慮の提供を企業にも義務付けた改正障害者差別解消法への対応を取り上げました。第3回では障害者雇用を巡る論点を考察し、ESGの「S」との共通点や今後の対応を探ります。

2――障害者雇用を巡る制度の概観

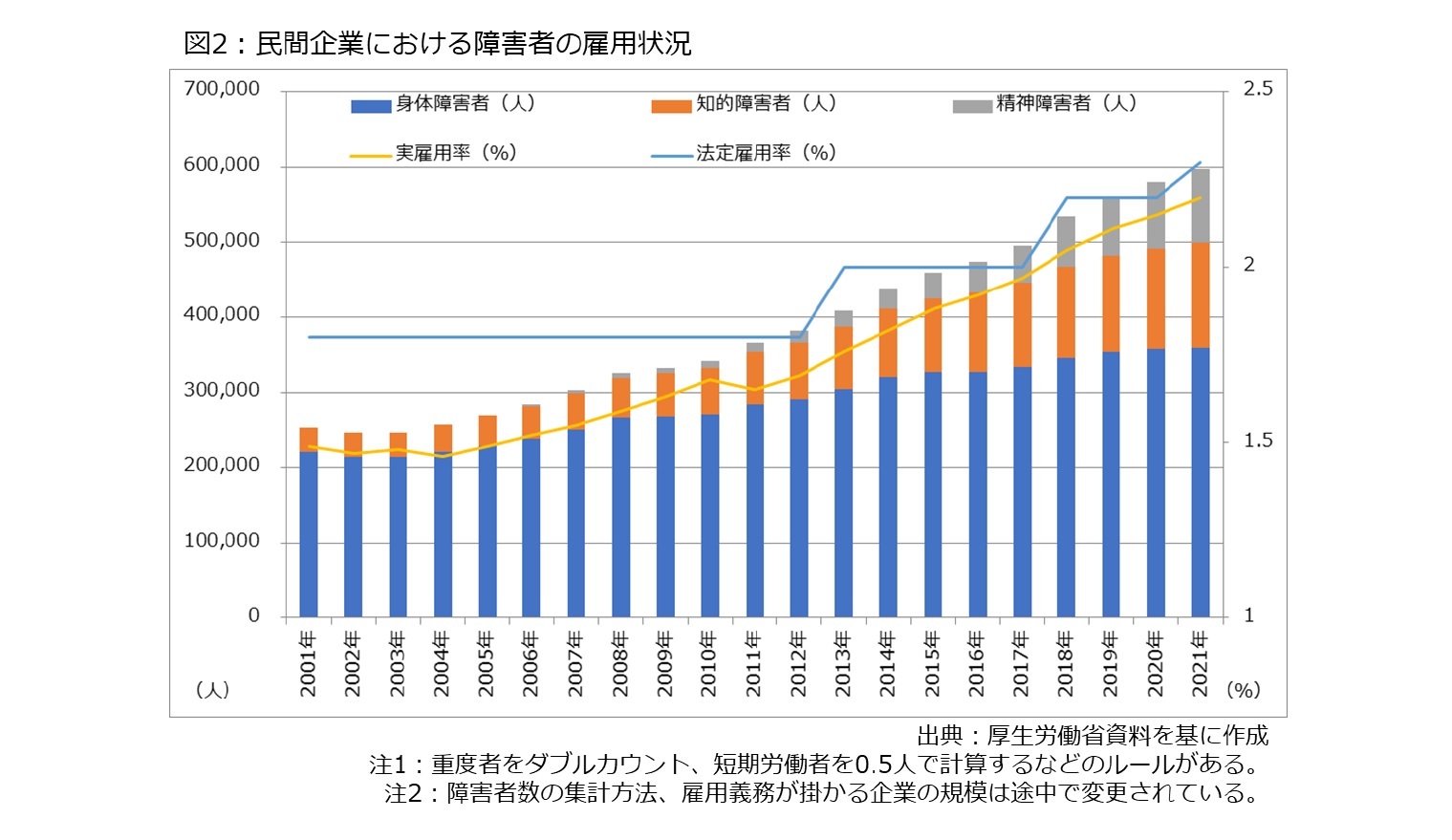

まず、障害者1雇用を巡る制度を概観します。日本の制度では一定規模以上の企業(制度的には「事業所」「事業者」などと表記されますが、ここでは引用を除き、「企業」で統一します)に対し、一定の比率(法定雇用率)を上回る数の障害者を雇用することが義務付けられています。さらに、1976年の法改正を経て、法定雇用率を達成していない企業は「納付金」を支払う義務も課されるようになったほか、雇用義務の対象となる障害者に関しても、当初の身体障害者に加えて、知的障害者、精神障害者にも対象が広がりました(ここでは雇用義務、法定雇用率、納付金などの仕組みを総称して「障害者雇用促進制度」と呼びます)。

現在の仕組みでは、常時雇用労働者数43.5人以上の企業(短時間労働者を0.5人とカウントするルールがあります)に対し、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務が課せられています。

さらに、常時雇用者100人超の企業が法定雇用率を満たさない場合、法定数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円を国(高齢・障害・求職者雇用支援機構)に支払うことになっており、民間企業に対する法定雇用率の比率は2021年実施の制度改正で、2.2%から2.3%に引き上げられました。

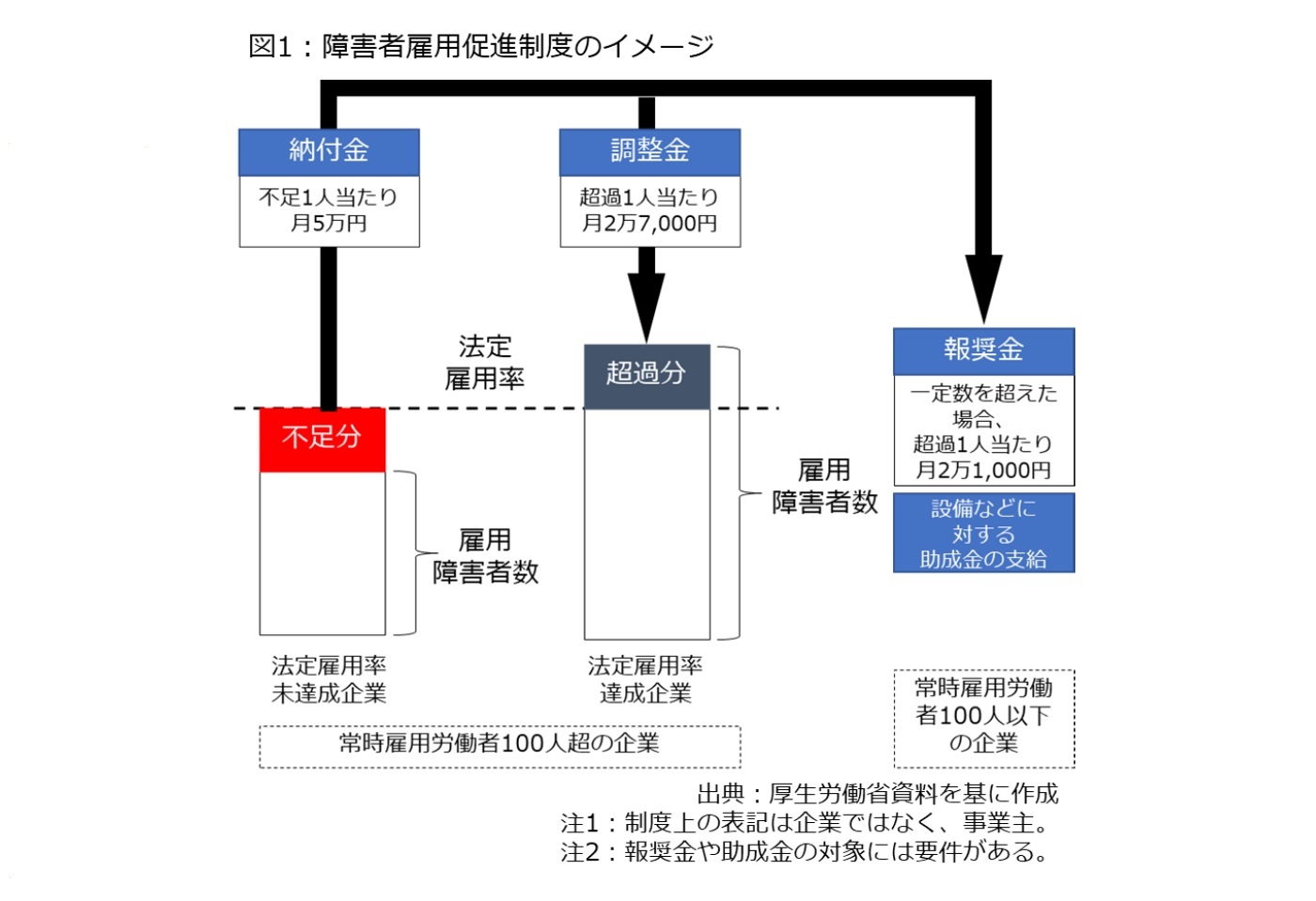

一方、法定雇用率を超えて雇用した企業は調整金を受け取れます。さらに、常時雇用労働者100人以下の企業についても、法定雇用率とは別に定められた基準を超えた場合、報奨金を受け取れるほか、職場での介助者、重度障害者の通勤支援などに関して、納付金を財源とした各種助成制度が整備されています。その大まかなイメージは図1の通りです。

1 「障害」の「害」の字が近年、不快の念を与えるとして、「障がい」と言い換えるケースが増えているが、本コラムでは法令上の表記に従って、「障害」で統一する。

さらに、労働市場で働くことが困難な障害者を対象とした「福祉的就労」と呼ばれる仕組みがあります。これは障害者総合支援法に基づき、(1)就労移行支援事業、(2)就労継続支援A型事業、(3)就労継続支援B型事業、(4)就労定着支援事業――に大別できます。

このうち、就労移行支援は企業への就労を希望する障害者に対し、職場体験など活動機会の提供、知識の習得や能力の向上に必要な訓練、求職活動の支援、適性に応じた職場の開拓などを実施しています。さらに、就労継続支援A型は「移行支援事業を利用したものの、企業での雇用に結び付かなかった人」「特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの、企業での雇用に結び付かなかった人」などを対象に、雇用契約を交わして就労する類型。就労継続B型は雇用契約に基づく就労が困難な人を対象に就労機会を確保するサービスになります。就労定着支援は就労移行支援などを通じて企業に就職した障害者に対し、雇用継続を図るため、関係者との連絡調整とか、日常生活相談、指導・助言などに当たることを目的としています。

今回のコラムについては、企業経営や投資で注目されているESGの「S」を中心に据えているため、労働市場で働く障害者を対象とした障害者雇用促進制度を中心に、論点を探っていきます。

3――障害者雇用促進制度の動向

これは「特例子会社」という仕組みが影響しています。この仕組みでは、企業が障害者雇用のために特別に設置した子会社を設立するとともに、一定の要件を満たすと、子会社に雇用されている障害者を親会社に採用されているという特例を受けられます。そして、特例子会社の数は2021年現在で562社、雇用されている障害者の数は約4万2,000人に上ります。

つまり、規模が大きい会社は障害者雇用に特化した子会社を設立し、子会社で採用した障害者を親会社の実雇用率に算入できるため、実雇用率が高くなっている一方、特例子会社を設置できない中小企業では、取り組みの遅れが課題となっているわけです。

実際、障害者雇用促進制度の在り方を論じている労働政策審議会 (厚生労働相の諮問機関)障害者雇用分科会では、「中小企業における障害者雇用の促進関係」が論点として挙がっています。このほかにも同分科会では、制度見直しに向けた論点として、▽法定雇用率引き上げの是非、▽長期継続雇用に取り組む企業の努力を考慮するインセンティブ制度の是非、▽自宅や就労施設などで働く障害者の就業機会の確保、▽教育機関や福祉事業所との連携――などが挙がっています。

では、本コラムのメインテーマであるESGの「S」という視点で考えると、障害者雇用促進制度には一体、どんな論点があるのでしょうか。以下はESGの「S」との関係性を意識しつつ、障害者雇用促進制度の論点を再考します。

2 長谷川珠子ほか(2021)『現場からみる障害者の雇用と就労』弘文堂p3を参照。

4――障害者雇用促進制度の再考

そもそもの問題に立ち返ると、障害者雇用促進制度の目的は何なのでしょうか。根拠法である障害者雇用促進法の第1条では、下記のように書かれています。

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

つまり、雇用分野における均等な機会確保と待遇の改善、障害者の能力を有効に発揮できる措置、職業的リハビリテーションなどを図ることで、職業生活の自立促進や障害者の雇用安定を図るとされています。ここで言う「障害者の職業生活における自立」が何を指すのか、必ずしも明確ではありません3が、目的の大きな方向性については、天邪鬼な筆者を含めて誰も文句を言わないと思います。

さらに、雇用義務が課されている企業(法律上では「事業主」、以下は同じ)の責務として、下記のような条文が第5条に盛り込まれています。

すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

この条文では、職業人として自立しようとする障害者の努力に協力する企業の責務に加えて、適正な雇用管理を通じて障害者の雇用を安定化させる努力義務を企業に課しているように読めます。

ここで条文の意味を詳しく考えるため、少し古い本ですが、厚生労働省の担当部局や官僚が書いた解説書を参照する4と、障害の有無とは無関係に、全ての人が互いに支え合い、地域で暮らせる社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念を念頭に置いている点、そうした社会を目指す上で「国民特に事業主の理解、協力は不可欠」「雇用の場を直接管理しているのは事業主のみ」という問題意識が背景にある点などを確認できます。

一方、条文の前段に出て来る「連帯」という言葉も重要と考えられます。連帯は元々、19世紀のフランスで生まれた概念であり、福祉国家の在り方を考える時に重要なキーワードです。例えば、フランスの哲学者は「寛大さ」と「連帯」を対比させつつ、寛大は「他者のためによいことをしたとしても、自分たちにはなんの得もない」が、連帯は「他者のためによいことをするとき、同時に自分にとってもよいことをしている」と整理5することで、一方的な利他性をべースとする「寛大さ」と、利他的であるとともに利己的な側面を持つ「連帯」を区別しています。つまり、連帯は「支え合い」「お互い様」という側面が強い概念と言えます。

これらの考え方を踏まえると、以下のようなことが言えるのではないでしょうか。誰もが障害を理由にした生活、就労面で不便さに直面する可能性がある以上、障害の有無に関わらず、能力を発揮できる社会の形成が望ましく、企業も一定程度の責任を負う必要がある。企業の障害者雇用は単なる弱者救済ではなく、支え合い(連帯)を担う責任を有している――。

もちろん、企業の主目的は営利の追求なので、障害者の採用などに際して、就業能力などの要素を考慮するのは当然ですし、企業の体力を上回る雇用の量を求めることも困難です。実際、研究者による解説書では「雇入れや雇用継続を義務づけることは困難であり、(筆者注:企業が)雇用機会を保障するという主体であるとまではいえない」と指摘されています6。

ただ、障害者雇用促進制度を連帯の理念に基づく企業の社会的責任の一つとして積極的に考えれば、ESGの「S」と共通する部分は大きくなるのではないでしょうか。

3 障害者雇用促進法を含めて、社会保障関係法における「自立」の意味については、2019年2月8日拙稿「社会保障関係法の『自立』を考える」を参照。

4 厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部編(2003)『障害者雇用促進法の逐条解説』日刊労働通信社pp20-21、征矢紀臣(1998)『障害者雇用対策の理論と解説』労務行政研究所p332-333を参照。

5 Andrè Comte-Sponville(2004)“Le Capitalisme est-il Moral?”[小須田健訳、コリーヌ・カンタン訳(2006)『資本主義に徳はあるか』紀伊國屋書店pp158-159]を参照。

6 永野仁美ほか編著(2018)『詳説 障害者雇用促進法』弘文堂p71を参照。

(2022年04月28日「研究員の眼」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【社会保障から見たESGの論点と企業の役割(3)-法定率のクリアだけで十分?障害者雇用を再考する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

社会保障から見たESGの論点と企業の役割(3)-法定率のクリアだけで十分?障害者雇用を再考するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!