- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 投資の善悪-お金に色があるのか、今年から始まった高校での投資教育の成功のカギは親世代?

投資の善悪-お金に色があるのか、今年から始まった高校での投資教育の成功のカギは親世代?

総合政策研究部 専務理事 エグゼクティブ・フェロー・経済研究部 兼任 矢嶋 康次

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

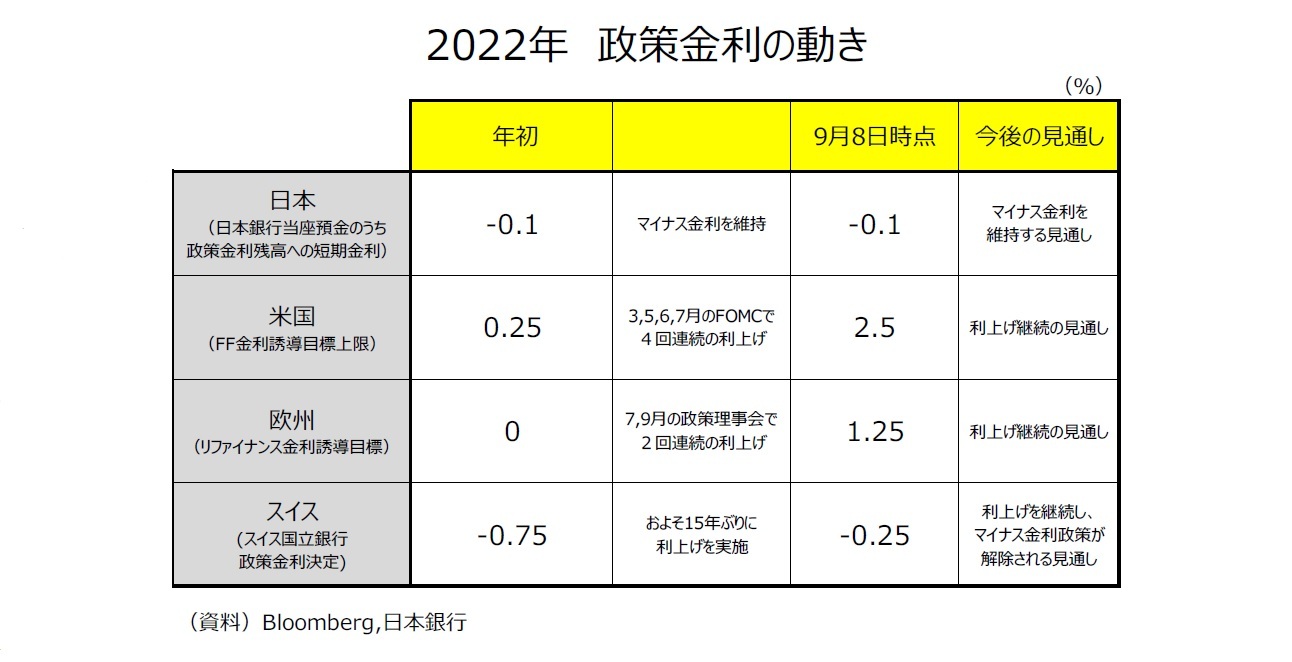

世界は今年に入り金利を引き上げる中央銀行が続出している。日本とともにマイナス金利を続けてきたEUはすでに解除し、スイスも解除の方向に向かっている。日本は金利の世界においては、これからもマイナス金利継続という珍獣レベル。珍しい国になってしまった。

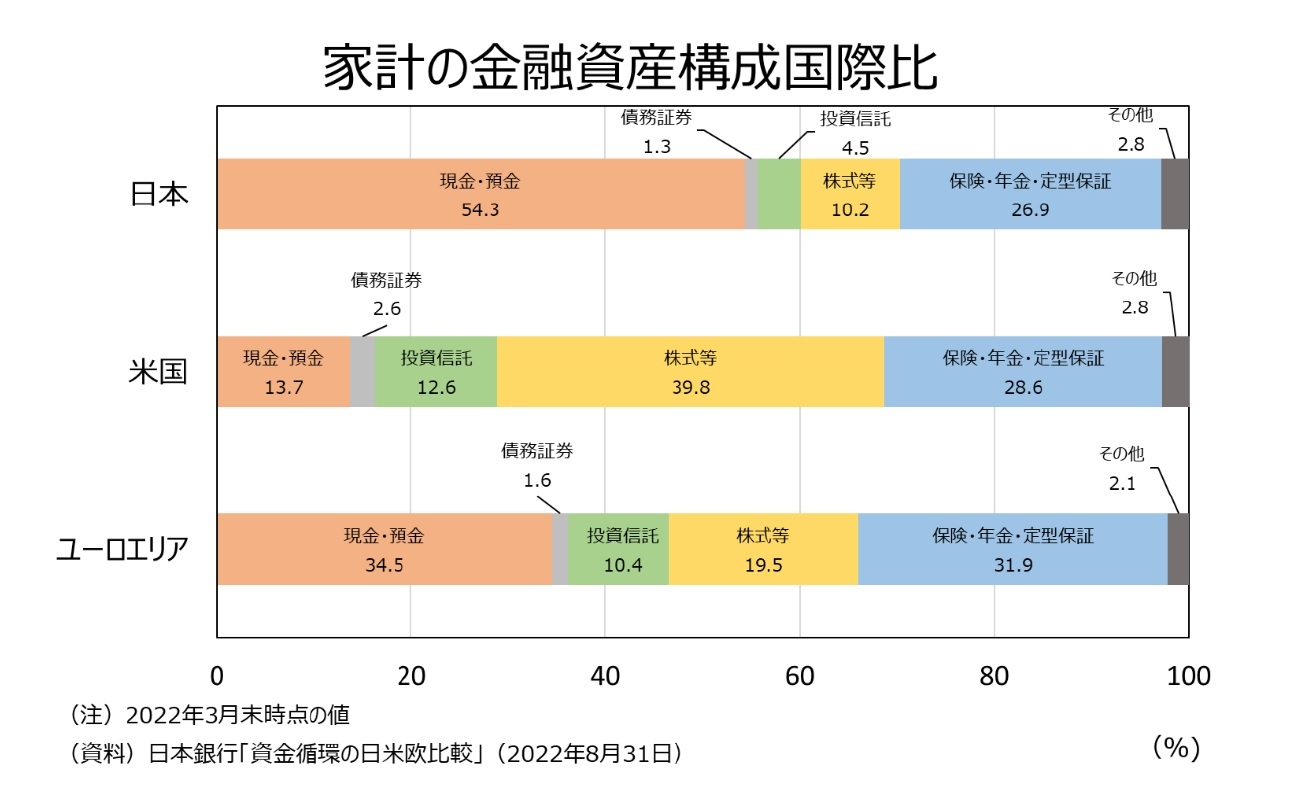

インフレで金利が付かない預貯金は目減りが必至だが、日本人は預貯金がいまだに大好きだ。現預貯金は2021年12月末時点で2023兆円に上り、主要国の中でもダントツで預金している。

■ 投資は悪で預金は善

「なぜ日本人はそんなに働くのか。古事記などによれば、天照大神(あまてらすおおみかみ)が機織り小屋から出でたまい、神々がいかにしておわすぞと天の岩戸を開けたまい、高天原を眺むれば、神々は野に出て働いていた、とある。天照大神は機織りをして働いていた。神々も働いていた。神が働くのだから、日本では労働は『善』」

一方、『旧約聖書』では神との契約を破ったアダムに対して神が与えた罰が労働だったことから、欧米など多くの国とは「労働の価値観が『罰』と『善』で、決定的に異なる」と発言している(2020年、文藝春秋新年特別号)。

日本人は善である労働で得た現金を財布に入れて大事にしまっておく。借金や投資などに善である現金を使うなど、滅相もないという感覚だ。

この価値観は、大学を卒業して働き始めた頃の私にはしっくりきていた。小さい時から親や学校の先生に「真面目に働いてお金を稼ぎなさい、株などの投資で稼いだお金はよくない」と、ことあるごとに言われ、この価値観が植え付けられていた。大学時代は財布の中に郵便局のカード1枚しかなかった。社会人になり都市銀行の口座を1つ開設し、証券会社の窓口に行き株式投資を始めたのは40歳近くだったと記憶している。もっと前からコツコツ投資をしていたら、今とはちがった資産形成になっていたはずだ。

日本人は長寿である。長く働けることは大事だが、これからは若いうちから老後資金を労働以外で形成することが大事になる。ゼロ金利の環境が長く続く昨今、預金ばかりではほとんど利息が付かず、所得の多寡でますます格差が広がるばかりになるので、どうしても資本市場と付き合う必要が出てくる。お金をきちんと投資に回すことができれば、労働と投資のワーク・ライフ・バランスができ、老後資金の蓄えも変わってくる。

翻ってアメリカでは、小さい時から投資教育がなされる。ルイズ・アームストロングの『レモンをお金にかえる法』(河出書房新社)は、アメリカの小学校で経済活動や投資などについて教えるための教科書である。レモンをお金に換えるということを通して、経済活動の根本を小さな子供に理解させ、その中でお金が持っているレゾンデートルをきちんと教え込み、賢くお金と付き合う方法を叩き込まれる。

■ 日本でも始まる投資教育

日本では一つの失敗例が出ると、「ほら、やっぱり投資はダメだ」と逆向きの意見が必ず強く噴き出す。投資教育を広げるうえでの最大の壁は、現金を貯めることがよいと思っている親世代である。親世代の労働や投資の善悪に対する考えを修正しなければいけない時期にきている。

――と、エコノミストとしての意見は上記だが、私は、子供にこの先、私がしらないような新しい金融投資に関わる職につくと言われたら、「それは新しいビジネス、いいねえ!」とはなかなか言えないんだろうなあ。「それはいかがわしいぞ」と思ってしまうだろうなあ。エコノミストの意見と親としての考えはまだ乖離している。親としてはいまだ、お金には色があると思ってしまっているのだ。

投資がうまく国内で廻り始めれば、当然金利も復活してくるはずである。

そうでないと、『まんが日本昔ばなし』が将来復活した時に「むかしむかしのことじゃった。日本には金利がプラスで人々は利息が付いて喜んでいた時があったのじゃ」と不名誉な紹介がされることになる。

※ このレポートは、新潮社Foresight(フォーサイト、https://www.fsight.jp/)より転載したものです。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年11月02日「基礎研レター」)

03-3512-1837

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【投資の善悪-お金に色があるのか、今年から始まった高校での投資教育の成功のカギは親世代?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

投資の善悪-お金に色があるのか、今年から始まった高校での投資教育の成功のカギは親世代?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!