- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 一億総『推しあり』政策-だれにでもある熱量バリバリの消費

一億総『推しあり』政策-だれにでもある熱量バリバリの消費

総合政策研究部 専務理事 エグゼクティブ・フェロー・経済研究部 兼任 矢嶋 康次

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

若い時から西村氏の作品を読むようになって、テレビで放送される『十津川警部』や『タクシードライバーの推理日誌』の元刑事の運転手・夜明日出夫を演じる故・渡瀬恒彦氏の大ファンになった。特に十津川警部を演じる渡瀬氏と相棒役・亀井刑事役の伊東四朗氏の掛け合いがたまらない。再放送の2時間サスペンスを観まくっている。家族に言わせれば、2時間の放送の間にあれだけ人が殺されるわけがない。番組の最後になると、真犯人、被害者家族、刑事がみんな崖の上に集まり一連の殺人事件の振り返りをするが、そんなわけはない。家族は、番組の「現実離れしている観」をあげつらい、文句だらけだ。それでも西村氏の新作を購入し、西村作品のテレビ番組を見ては、昔読んだ作品をまた購入して読み直す。家族に何を言われようと、それだけはやめられない。西村氏が亡くなり、この先「新作買い!」と自分の熱で買うものが1つなくなってしまったことは、残念でたまらない。

一方、家族の推しは、韓国の俳優やアーティスト。寝る間を惜しんでは、DVDやいろいろなサブスクで、映画や動画コンテンツを見まくっている。聞くところによると、BTSだけで100万人以上の日本人がファンクラブに加入しているという。すごい数だ。いろいろなメディアで「沼」特集がされている。日本の中で沼にはまってしまった人達が、あちらこちらにたくさんいる。コロナ禍で人との付き合いが減る中、同じ推し同士がSNSなどで繋がり合い、同じテーマを共有することで心を豊かにし、いつも心の平安を得ている。社会が大変だからこそ、より絆が深まる世界だろうと感じる。SNSを閲覧するだけで楽しむ人もいるが、グッズや動画などでお金をかける人も確実にいる。韓国のエンターテインメントは、大きな沼だ。ただ、私はその沼にはまりそうにはないし、家族も私の沼には、この先興味を示すことはないだろう。私の推しと家族の推しは、この先もお互い交わることはなさそうだ。

「萌え」「推し」「オタク」など、いろいろなワードが使われる。消費市場の中には、特定コンテンツが消費者の心を強くとらえ、提供者と需要者の距離を非常に近くする構造が存在する。おそらくマーケティングに関わる人は、どうやったら自社製品を消費者に届けられるか、どうやったら消費者に訴求できるか、常日ごろ距離感を縮める努力をしているだろう。このような市場は、その理想に近いはずだ。消費者にとっても、熱狂できることはすごく幸せに違いない。そのような消費は、熱量が相当高い。

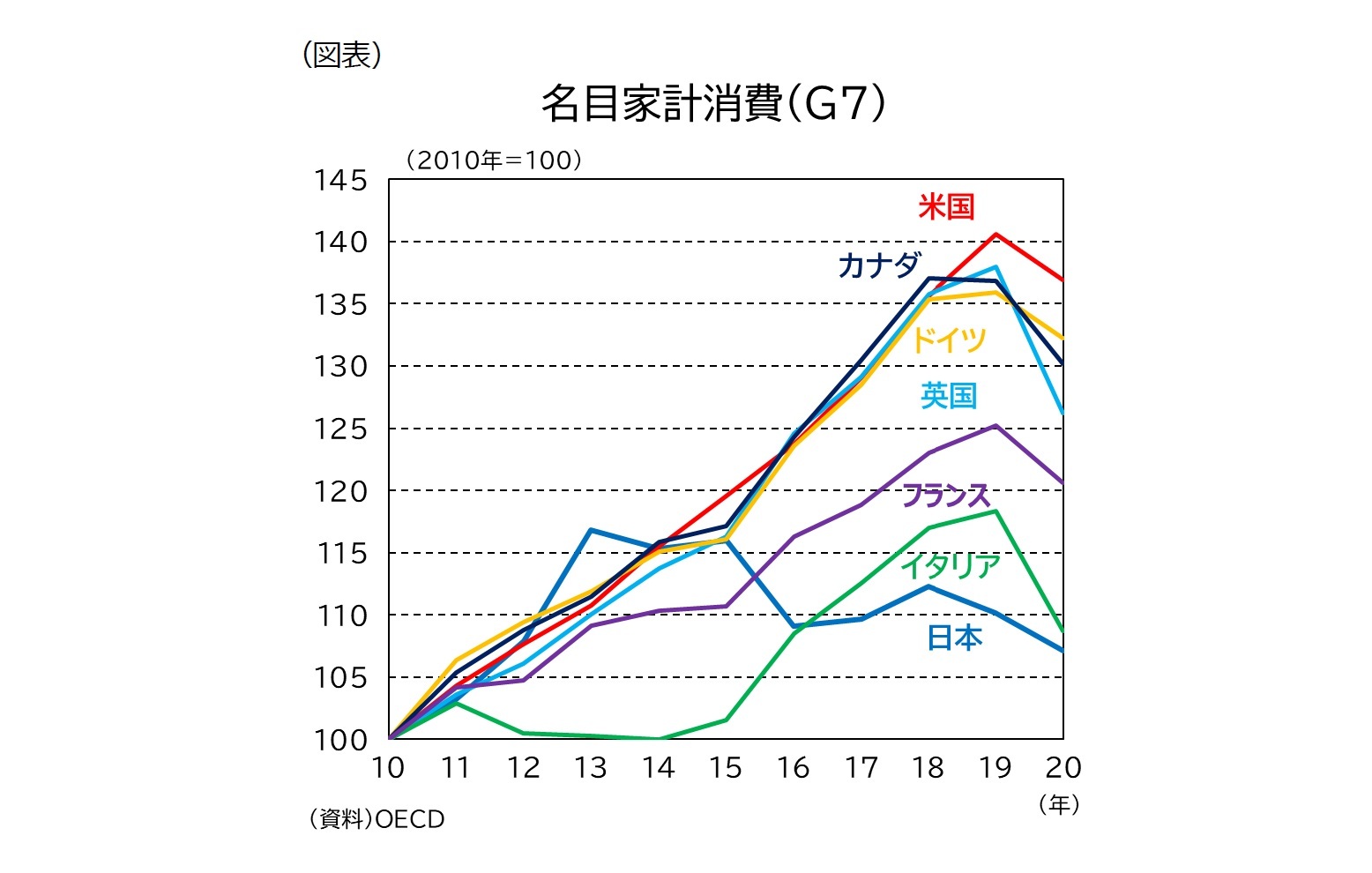

マクロで言えば、日本経済の5割は消費であり、経済を牽引する。しかし、マクロの消費は他国に比べてずっとさえない(図表)。今回のコロナでも、日米の消費を見ていると、勢いに大きな差があることに気づく。同じ消費なのに、何か温度差を感じるのは、私だけではないだろう。

私のエコノミストとしての頭の中の「消費」は、マクロの実質所得があり、それに消費性向をかける。消費が落ちるとすれば、景気が悪くなって、賃金やボーナスが減り所得が減少するか、消費税率が上がって実質所得が減る、あるいは将来不安が高まり、消費性向が低下するときだ。それは数式で自動的に算出される、無機質で冷たい「消費」である。

一方、ミクロには、熱量バリバリの消費がたくさんあり、その両者には開きがある。こんな私でも西村ワールドに引き込まれて、ミステリーの沼にはまっている。この乖離は、きっと推しがいない一部の富裕層が、消費せずに巨額の貯蓄をしているからに違いない。そういう人がいないと、マクロ消費の不振とミクロの推し消費の活況の差は説明できない。私にもあったのだから、貯蓄をしている人にも推しができるはずだ。そう考えれば、「一億総『推しあり』」計画を実現すれば、消費を伸ばし、経済を広げるチャンスが、日本にもあるはずである。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年03月28日「研究員の眼」)

03-3512-1837

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【一億総『推しあり』政策-だれにでもある熱量バリバリの消費】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

一億総『推しあり』政策-だれにでもある熱量バリバリの消費のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!