- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 金融ジェロントロジーの動向~これからの取組視点

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

※なお、筆者は後述する慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター、京都府立医科大学が運営する「金融機関高齢顧客ワーキング・グループ」、東京大学高齢社会総合研究機構が運営する「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」のいずれにもメンバーとして参画している。

1 金融庁「平成29事務年度金融行政方針」の中で、「これからの金融サービス・取引きにおいて金融ジェロントロジーの知見を取り入れる必要性」が提唱されたことが一つのきっかけと思われる。

■金融ジェロントロジーが求められる背景

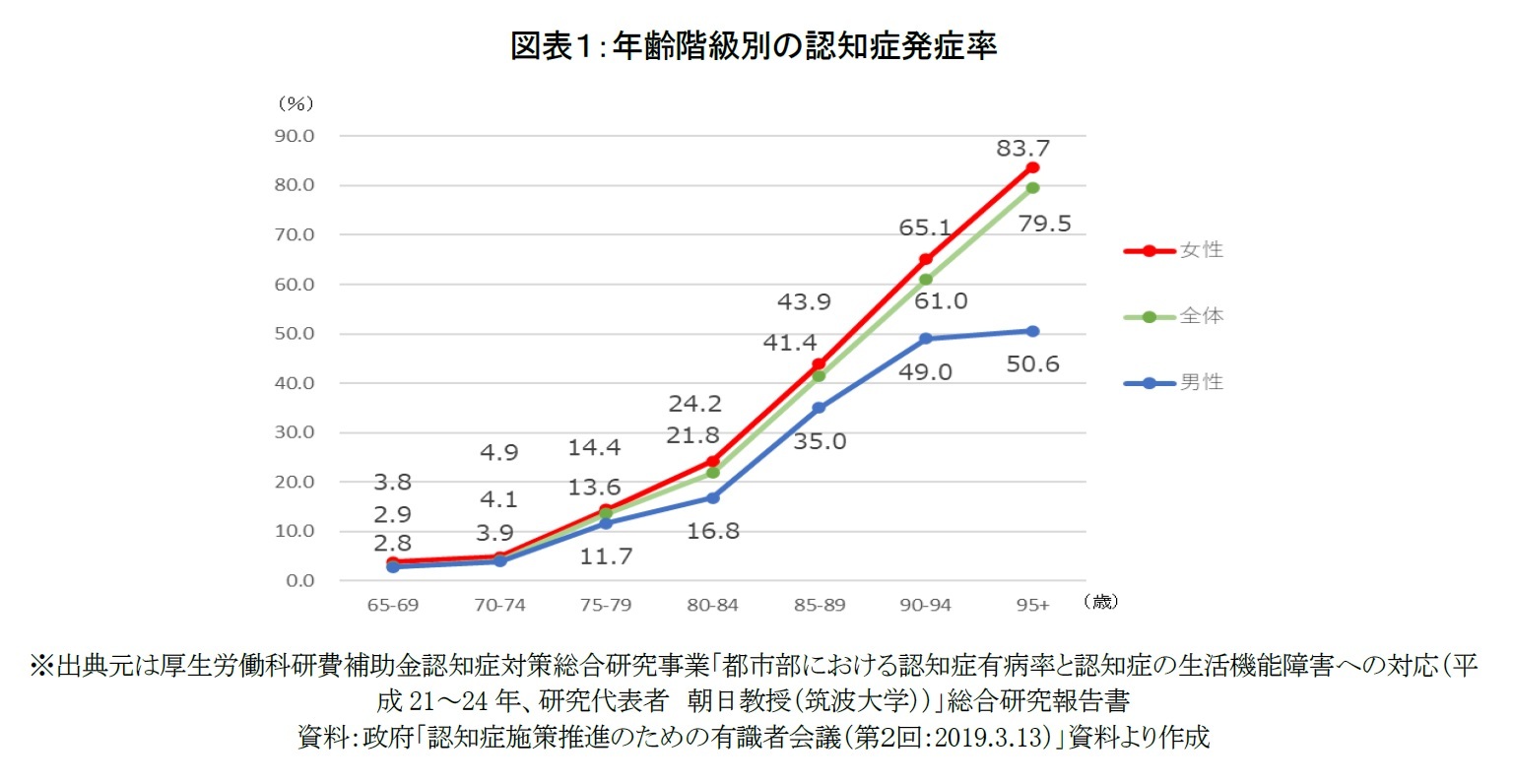

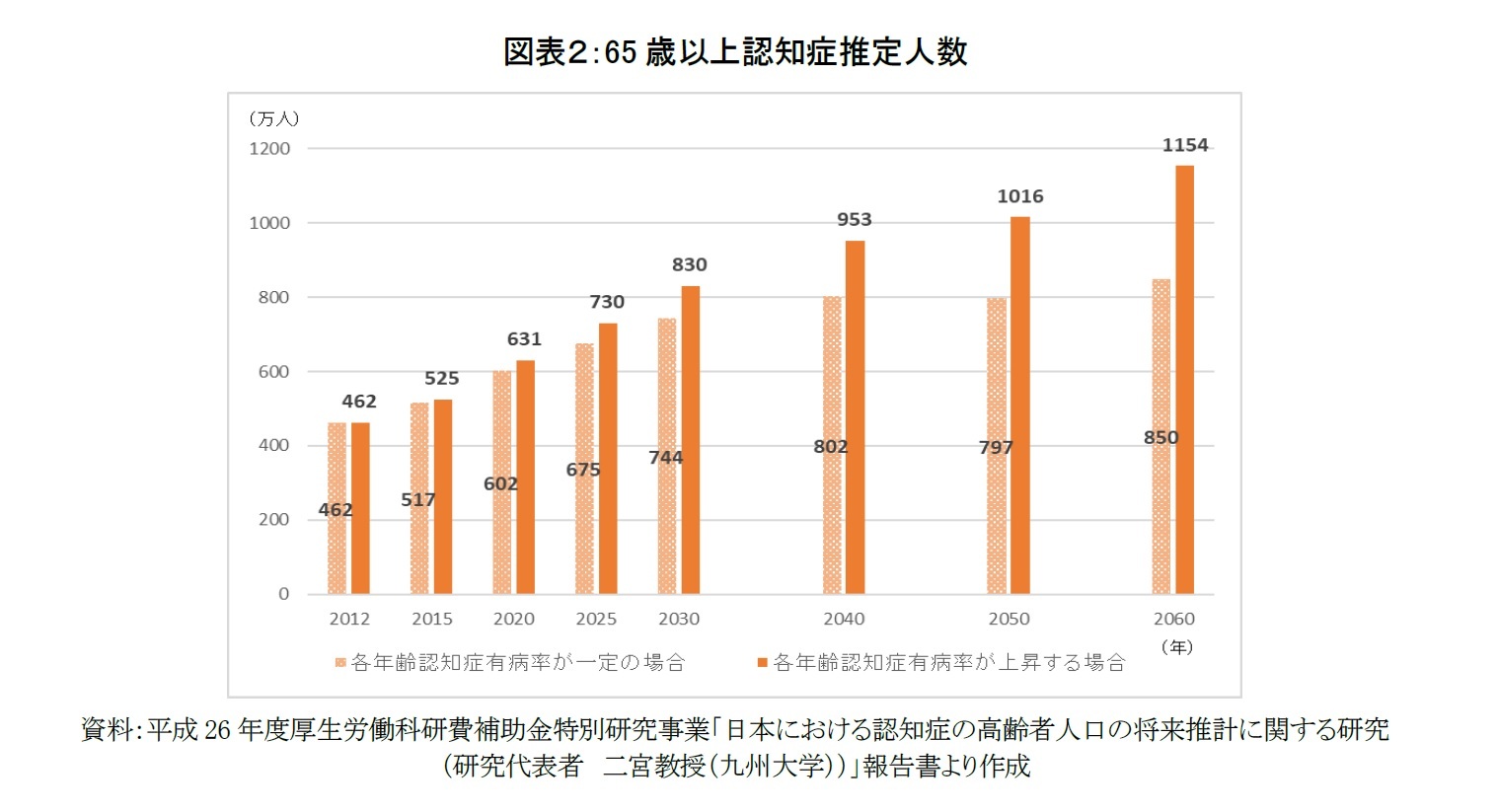

2016年に発刊された書籍『「LIFE SHIFT(ライフシフト) ~100年時代の人生戦略』2、また首相官邸内に設置された「人生100年時代構想会議(2017年)」などをきっかけに、周知のとおり「人生100年」というキーワードはすっかり世の中に定着した。延伸する人生(高齢期)を如何に安心して生きていくか、個人の生き方や高齢期の生活課題等に対して注目が寄せられた。他方、社会全体の高齢化に目を向けると、「高齢者の高齢化」という特徴が見られる。高齢者人口は少なくとも2040年まで増加し続ける見通しにあるが、特に増加する高齢者は「85歳以上の高齢者」である。その数は2035年には1000万人に達する規模と推計される(2020年620万人)3。個人差はあるが、この中には認知症を患う高齢者も多く含まれていくことになろう。年齢階層別の認知症発症率を見ても、85~89歳で約4割、90~94歳で約6割、95歳以上で約8割と上昇していく実態にある(図表1)。その数は、例えば2030年で830万人、2040年で953万人に増加すると推計されている(図表2)。

こうした高齢者(顧客)が増えていく未来社会において、「人生100年を支えるための資産寿命の延伸(老後資産の枯渇リスクの回避)」、「認知判断能力が低下する顧客への対応」は重要な検討課題として浮上する。その解を求めるなかで行き着いた一つの期待が「金融ジェロントロジー」であったと思われる。

2 リンダ ・グラットン/アンドリュー・スコット著、池村千秋(訳)、東洋経済新報社、2016年11月発刊

3 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」より

■金融ジェロントロジーとは

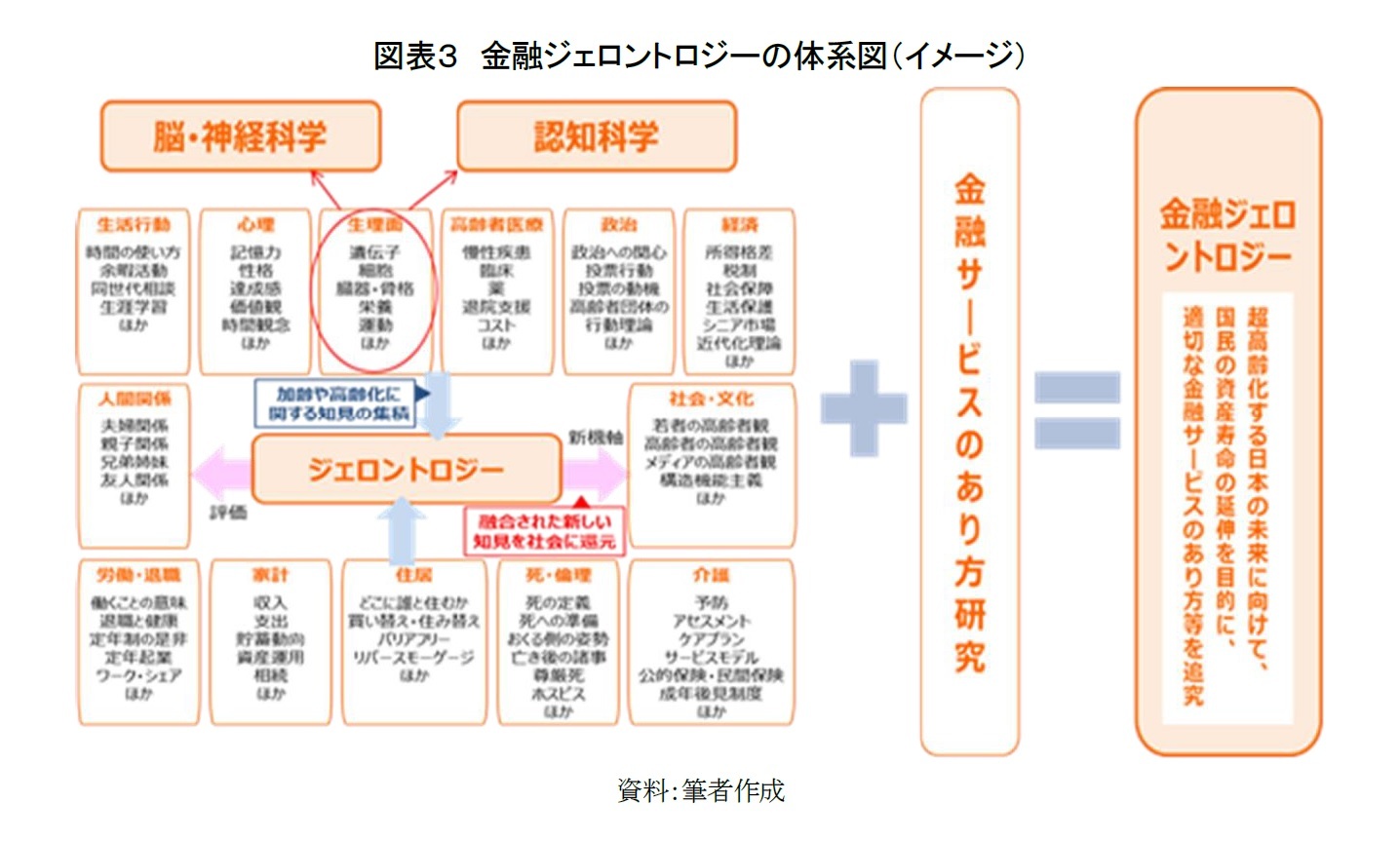

日本における金融ジェロントロジーの研究は米国とは少し異なる特徴があり、ジェロントロジーに含まれる「脳・神経科学」及び「認知科学」を中心として「個人の認知判断能力低下時の金融サービスのあり方」に注目していることである。このことは世界的にも先進的と言える。

4 ジェロントロジーは、“AGING”、つまり個人の「加齢(年をとること)」と、社会の「高齢化」を研究対象とした一つの学問であり知識基

盤。加齢に伴う心身の変化を研究し、高齢社会における個人と社会の様々な課題を解決することを目的とした学問。

5 研究者によって見解が異なる場合がある。

6 駒村康平編『エッセンシャル金融ジェロントロジー~高齢者の暮らし・健康・資産を考える』」(慶應義塾大学出版会、2019年9月)では、「高齢者の経済活動、資産選択など、長寿・加齢によって発生する経済課題を経済学を中心に関連する研究分野と連携して、分析研究し、課題の解決策を見つけ出す新しい研究領域」、「ジェロントロジー、脳・神経科学、認知科学における豊富な研究蓄積を資産選択、運用、管理に活用する学問」とされている。

7 AIFGのHPより http://www.aifg.org/index.cfm

■金融ジェロントロジーをめぐる世の中のこれまでの動向

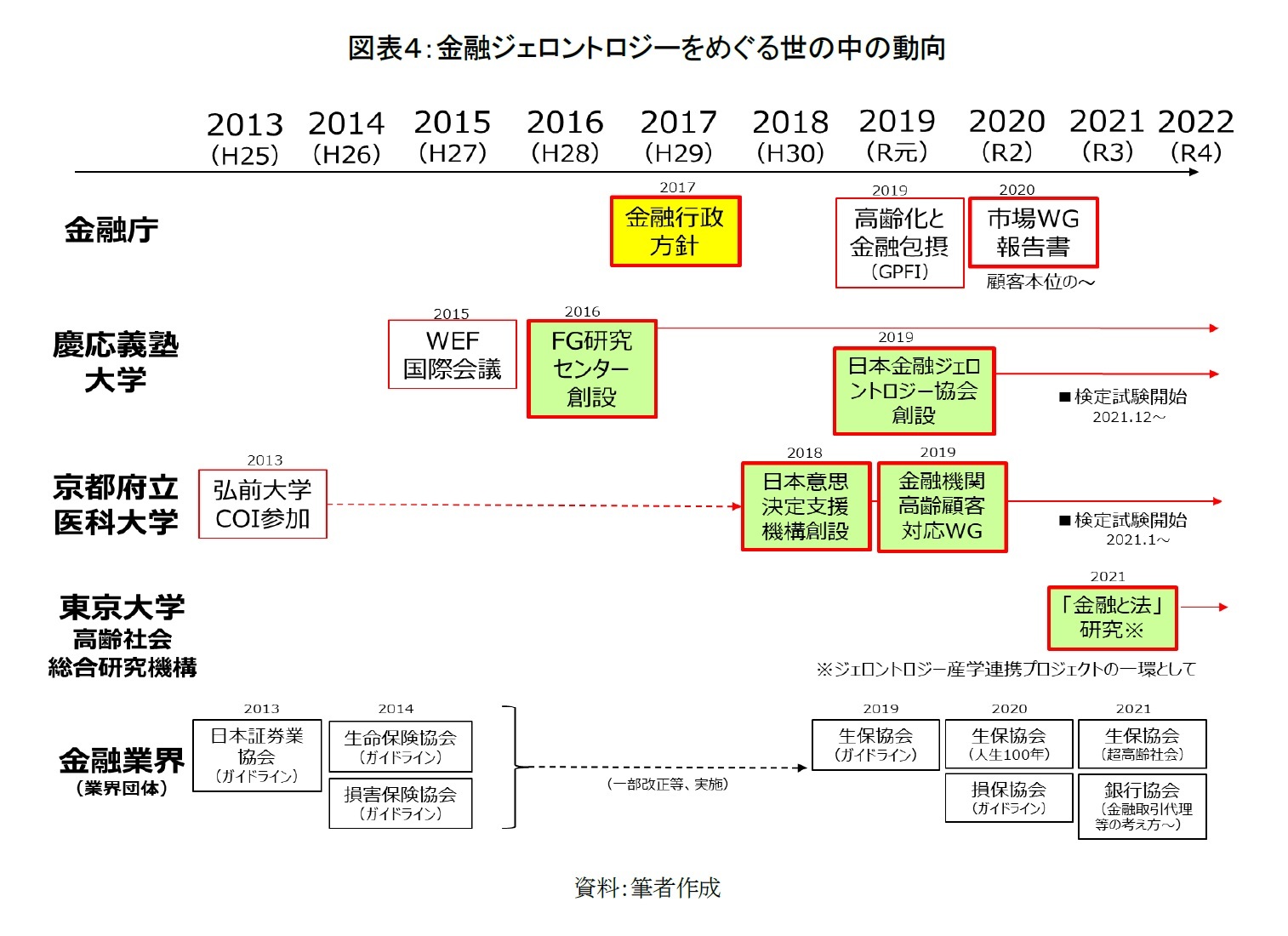

金融庁における金融ジェロントロジー関連の動きとしては2017年頃からである。「高齢社会における金融サービスのあり方」について検討が始められ、「平成29事務年度金融行政方針」の中で初めて金融ジェロントロジーに関して言及された。その後の関連する動きとしては、2019年に金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書(高齢社会における資産形成・管理)を公表、この報告書は「老後資産2000万円問題」として世間から注目された。同年にはG20「金融包摂のためのグローバルパートナーシップ(GPFI)」を承認、また2020年には前述のワーキング・グループから報告書(顧客本位の業務運営の進展に向けて)が公表された。その中の「超高齢社会における金融業務のあり方」に関する部分では、認知判断能力等の低下した顧客への対応として、(1)代理人等の取引のあり方、(2)福祉関係機関等との連携のあり方、(3)高齢顧客対応の好事例の収集・還元等をはかることについて、金融業界にその指針を策定することを求めている。

慶応義塾大学では、2015年に世界経済フォーラム(WEF)とともに開催した国際会議「認知症社会における経済的挑戦と機会」が一つの起点となり、2016年に日本では唯一と言える金融ジェロントロジー研究機関「ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター(センター長 駒村康平教授)」が創設した。「長寿・加齢は、社会経済にどのような影響を及ぼすのか」をテーマに、長寿・加齢がもたらす社会経済の諸問題に対する処方箋の開発・提言に向けた研究を進めている。また、2019年には産業界(金融機関)とも連携するなか、一般社団法人日本金融ジェロントロジー協会8を創設し、金融ジェロントロジーに関する社会教育等の活動を進めている。

8 金融機関39社が参加(2022年4月現在)

京都府立医科大学では、弘前大学が中心となって取り組むCOI(Center of Innovation)研究事業9に参画し、その活動の一環として2018年に一般社団法人日本意思決定支援推進機構を創設するとともに、2019年には「金融機関高齢顧客対応ワーキング・グループ(代表 成本迅教授)10」を設置した。ここでは高齢顧客に対する意思決定支援を含む対応のあり方について様々な研究活動を進めており、これまで「高齢顧客の判断能力評価、及び意思決定支援における金融業界全体のルール策定についての提言」(2020.12)、「本人らしい生活と自律的な資産管理を維持するために金融機関が行うべき高齢者支援」(2022.3)を公表してきている。

9 研究事業名「高齢者の地域生活を健康時から認知症に至るまで途切れなくサポートする邦楽、工学、医学を統合尾した社会技術開発拠点」(2013年~)

10 金融機関他24社・大学等が参加(2022年4月現在)

東京大学でも金融ジェロントロジーの取組みが2021年度よりスタートした。筆者もメンバーである東京大学高齢社会総合研究機構が運営する「ジェロントロジー産学連携プロジェクト」の研究テーマの一つに「金融と法」が設置され、他の研究テーマと合わせた総合的な研究活動が進められている。

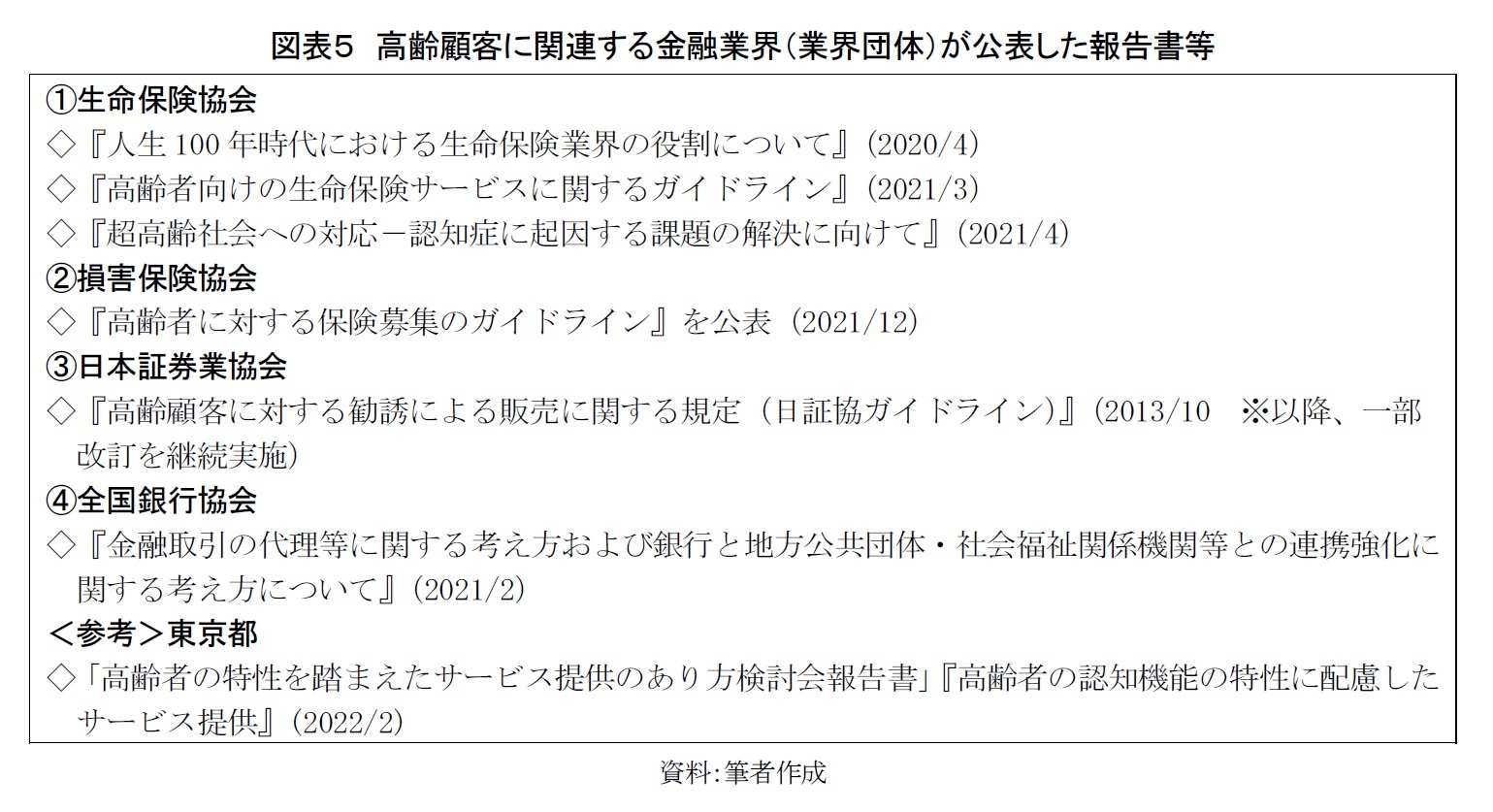

金融業界の各団体においては、かねてから高齢顧客に対するサービスや対応の仕方等についてガイドラインを策定してきたが、前述の金融庁からの要請等も踏まえて近年、各団体ともにガイドラインの見直しが行われている(図表5)。例えば、生命保険協会では2021年4月に「超高齢社会への対応-認知症に起因する課題の解決に向けて」と題する報告書をとりまとめ、その中で「生命保険業界における認知症に起因する課題の整理と対応方向」を示している。具体的には、(1)認知症になった家族が生命保険に加入しているかわからない(保険契約の存否不明)場合に対して、家族や任意代理人の弁護士らの問合せにもとづき、協会が加盟42社に照会した上で、保険契約の有無を回答する「生命保険契約照会制度」を創設したことや(2021年7月より)、(2)認知症になった家族に代わりに各種手続きがしたい(権利者の手続困難による代理手続き)場合に対して、契約者「代理」の設定や成年後見人(任意後見人)の利用を推奨するなど、様々な対応策を示している。

(2022年09月09日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金融ジェロントロジーの動向~これからの取組視点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金融ジェロントロジーの動向~これからの取組視点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!