- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 金利・債券 >

- 住宅ローン利用者は金利上昇に対してどのように備えるべきか

2022年08月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――金利上昇シナリオにおける繰り上げ返済に関するシミュレーション

本稿では、前項の考察を踏まえた上で、金利上昇が生じた際の変動金利型住宅ローンの繰り上げ返済に関するシミュレーションを行うことにする。本稿では2006年から2007年にかけて日銀が利上げを行った際の市場環境を参考に、以下の3つのシナリオを想定した。

(1)0.5%の上昇(当時の日銀の利上げ幅と同等)

(2)1.0%の上昇(当時の日銀の利上げ幅の2倍)

(3)2.0%の上昇(当時と現在の長期国債流通利回りの金利差)

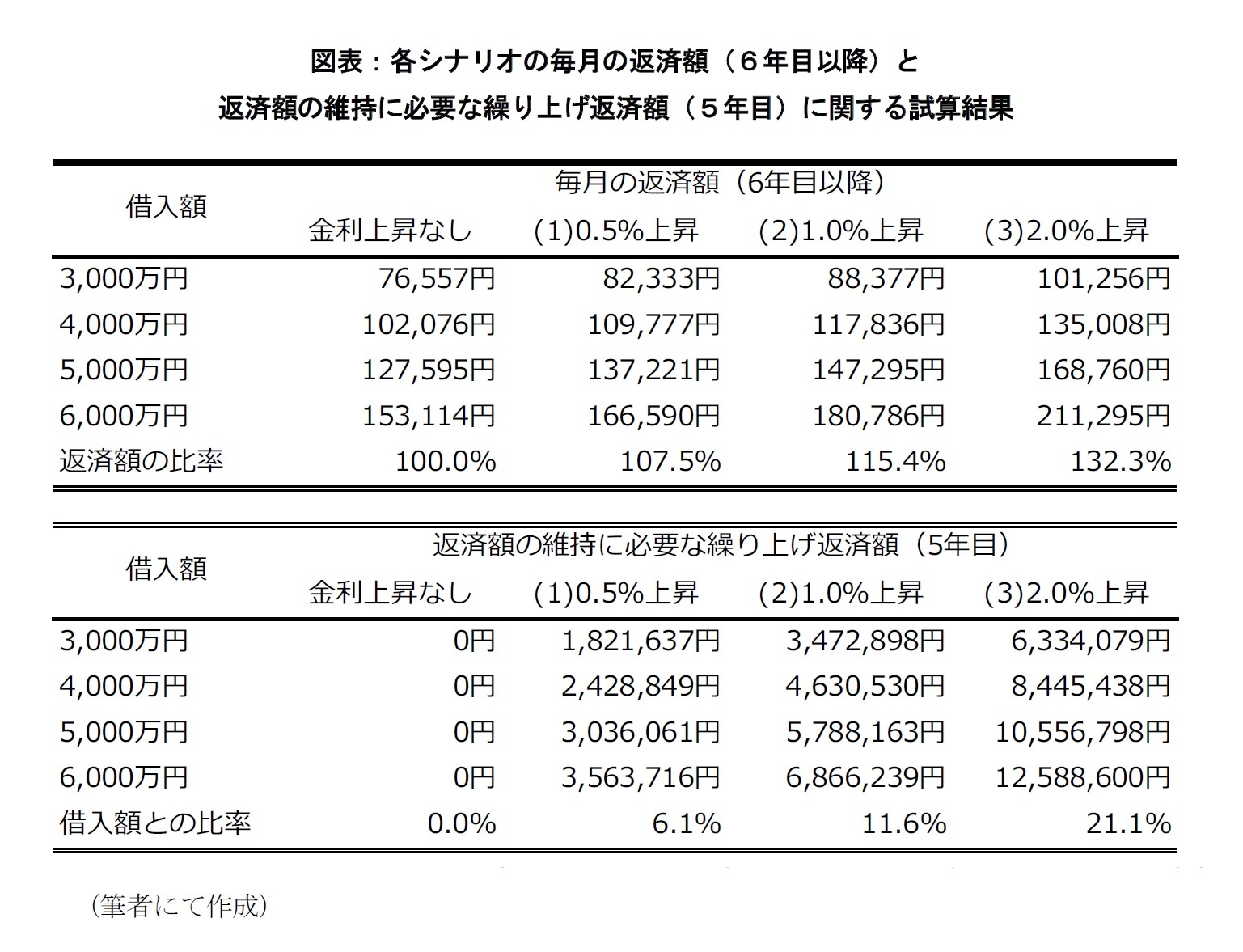

まずは、元利均等返済で変動金利型住宅ローン(適用金利:0.4%)を取り組んだ前提で、3,000万円、4,000万円、5,000万円、6,000万円の借入額がある場合の月々の返済額を計算する。この場合、順におよそ7.7万円、10.2万円、12.7万円、15.3万円となる。

次に、住宅ローン契約締結から適用金利に変更がない状況で5年間返済した後に各シナリオが発現したものとして、6年目からの毎月の返済額がどの程度増えるのか試算するとともに、適用金利が上昇しても返済額をそれまで同額に維持するのに必要な繰り上げ返済額を試算する。繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2つの方法があるが、ここでは借入期間を変更しない「返済額軽減型」を採用する2。

例えば、変動金利型住宅ローンで3,000万円借り入れ、ちょうど5年目に各(1)~(3)のシナリオにおける金利上昇が生じた場合、6年目以降の返済額は(1)8.2万円、(2)8.8万円、(3)10.1万円になる。返済額の増加率は借入額が違ったとしても一定である。また、6年目以降も返済額を7.7万円に維持しようとする場合は、6年目の返済が始まる際に(1)182万円、(2)347万円、(3)633万円の繰り上げ返済を行えばよいことになる。これらは借入額が違ったとしても、当初借入額との比率は一定である。住宅ローンを借り入れた以降に、これらの繰り上げ返済に必要な額を積み立てていく場合は、それぞれ毎月(1)3万円、(2)5.8万円、(3)10.5万円を預貯金などでリスクバッファとして確保していくことが必要になる。住宅ローン利用者が金利上昇に備えていく場合は、このような負担の増加に関する条件を踏まえた上で、どれぐらいの額の繰り上げ返済が可能か、毎月の返済額が増えるのをどの程度受け入れるのか、といった事情を考慮しつつ選択していくことになる。

変動金利型住宅ローンでは毎月の返済額が急激に増えないようにする「5年ルール」や「125%ルール」がある商品が販売されている3。「5年ルール」とは住宅ローン実行後に5年間は返済額が変わらないとするルールを指す。「125%ルール」とは、5年ルールが適用されなくなった6年目以降に従来の返済額よりも125%以上増えないようにするルールを指す。ただし、5年ルールも125%ルールも返済を先延ばしにするだけで、返済額の合計には影響がない点に留意する必要がある。

(1)0.5%の上昇(当時の日銀の利上げ幅と同等)

(2)1.0%の上昇(当時の日銀の利上げ幅の2倍)

(3)2.0%の上昇(当時と現在の長期国債流通利回りの金利差)

まずは、元利均等返済で変動金利型住宅ローン(適用金利:0.4%)を取り組んだ前提で、3,000万円、4,000万円、5,000万円、6,000万円の借入額がある場合の月々の返済額を計算する。この場合、順におよそ7.7万円、10.2万円、12.7万円、15.3万円となる。

次に、住宅ローン契約締結から適用金利に変更がない状況で5年間返済した後に各シナリオが発現したものとして、6年目からの毎月の返済額がどの程度増えるのか試算するとともに、適用金利が上昇しても返済額をそれまで同額に維持するのに必要な繰り上げ返済額を試算する。繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2つの方法があるが、ここでは借入期間を変更しない「返済額軽減型」を採用する2。

例えば、変動金利型住宅ローンで3,000万円借り入れ、ちょうど5年目に各(1)~(3)のシナリオにおける金利上昇が生じた場合、6年目以降の返済額は(1)8.2万円、(2)8.8万円、(3)10.1万円になる。返済額の増加率は借入額が違ったとしても一定である。また、6年目以降も返済額を7.7万円に維持しようとする場合は、6年目の返済が始まる際に(1)182万円、(2)347万円、(3)633万円の繰り上げ返済を行えばよいことになる。これらは借入額が違ったとしても、当初借入額との比率は一定である。住宅ローンを借り入れた以降に、これらの繰り上げ返済に必要な額を積み立てていく場合は、それぞれ毎月(1)3万円、(2)5.8万円、(3)10.5万円を預貯金などでリスクバッファとして確保していくことが必要になる。住宅ローン利用者が金利上昇に備えていく場合は、このような負担の増加に関する条件を踏まえた上で、どれぐらいの額の繰り上げ返済が可能か、毎月の返済額が増えるのをどの程度受け入れるのか、といった事情を考慮しつつ選択していくことになる。

変動金利型住宅ローンでは毎月の返済額が急激に増えないようにする「5年ルール」や「125%ルール」がある商品が販売されている3。「5年ルール」とは住宅ローン実行後に5年間は返済額が変わらないとするルールを指す。「125%ルール」とは、5年ルールが適用されなくなった6年目以降に従来の返済額よりも125%以上増えないようにするルールを指す。ただし、5年ルールも125%ルールも返済を先延ばしにするだけで、返済額の合計には影響がない点に留意する必要がある。

参考までに、全期間固定型への借換えとの比較という意味では、2022年8月時点では全期間固定型の適用金利の最低水準は1.2%で、変動金利型の適用金利との金利差は0.8%である。もし5年目まで適用金利が一定で推移すれば、変動金利型の方が早く元本返済が進むため、5年目の金利上昇幅が1%程度であれば返済総額は全期間固定型よりも変動金利型の方が小さくなる4。金利上昇幅がそれよりも大きくなれば借換えるメリットも大きくなるが、各金融機関で借換え時に必要となる各種手数料を考慮に入れた上で比較検討するのが望ましい。

2 金利上昇が生じても毎月の返済に余裕があるのであれば、基本的に借入期間を短期化する「期間短縮型」で繰り上げ返済した方が利息支払いの負担を軽減する効果は大きい。

3 5年ルールや125%ルールが適用されない住宅ローン商品も販売されているので注意されたい。

4 「変動金利型と固定金利型のどちらの住宅ローンを選択すべきか-市場動向から最適な住宅ローンの借入戦略について考える-」(ニッセイ基礎研究所 2021年11月8日)を参照されたい。

2 金利上昇が生じても毎月の返済に余裕があるのであれば、基本的に借入期間を短期化する「期間短縮型」で繰り上げ返済した方が利息支払いの負担を軽減する効果は大きい。

3 5年ルールや125%ルールが適用されない住宅ローン商品も販売されているので注意されたい。

4 「変動金利型と固定金利型のどちらの住宅ローンを選択すべきか-市場動向から最適な住宅ローンの借入戦略について考える-」(ニッセイ基礎研究所 2021年11月8日)を参照されたい。

3――まとめ:各個人の将来の目標を実現できるような家計管理を

本稿では、金利上昇に対する住宅ローン利用者の備えとして、借換えと繰り上げ返済について検討した。基本的に変動金利型住宅ローンの適用金利が上昇するには短期プライムレートとの連動性が高い短期金利の上昇が必要になり、それにはマイナス金利政策の解除が必要である。

仮に日本銀行が金融正常化に踏み切る場合、長短金利差を確保する観点で、先にイールドカーブコントロールを解除して長期金利を適正水準に戻した後に、マイナス金利政策を解除して短期金利を利上げしていくことになると予想されるため、マイナス金利政策の解除にはタイムラグがある。借換えで対応するのであれ、繰り上げ返済で対応するのであれ、このタイムラグの生かし方が重要になってくる。もし借り換えで対応するのであれば、イールドカーブコントロールが解除される前に実行すべきである。繰り上げ返済で対応するのであれば、あらかじめ返済原資を確保しておく必要がある。どちらで対応するにしても、将来の支出に対して家計を見直していくことも重要となる。

このような市場環境をきっかけとして、金利上昇への備えについて検討しておくことは家計のリスク管理という意味で大切なことだと思われる。メインシナリオ通りの未来が実現し続けるのであればリスク管理も容易だが、現実的にはリスクシナリオにもない想定しなかった事態が起こりえる。住宅ローンを提供するような規模の大きな金融機関とは異なり、個人の資産や負債は規模が小さく大数の法則が働きにくいため、将来の人生設計に関わる資産形成や住宅ローンの借り入れなどでは、可能であればある程度のリスクシナリオが発現しても各個人の目的(例:「老後まで住み続ける」など)が達成できるようなより慎重な家計管理を採用すべきだと考える。本稿の分析が、住宅ローンを借り入れる個人の家計管理に寄与できるのであれば幸いである。

仮に日本銀行が金融正常化に踏み切る場合、長短金利差を確保する観点で、先にイールドカーブコントロールを解除して長期金利を適正水準に戻した後に、マイナス金利政策を解除して短期金利を利上げしていくことになると予想されるため、マイナス金利政策の解除にはタイムラグがある。借換えで対応するのであれ、繰り上げ返済で対応するのであれ、このタイムラグの生かし方が重要になってくる。もし借り換えで対応するのであれば、イールドカーブコントロールが解除される前に実行すべきである。繰り上げ返済で対応するのであれば、あらかじめ返済原資を確保しておく必要がある。どちらで対応するにしても、将来の支出に対して家計を見直していくことも重要となる。

このような市場環境をきっかけとして、金利上昇への備えについて検討しておくことは家計のリスク管理という意味で大切なことだと思われる。メインシナリオ通りの未来が実現し続けるのであればリスク管理も容易だが、現実的にはリスクシナリオにもない想定しなかった事態が起こりえる。住宅ローンを提供するような規模の大きな金融機関とは異なり、個人の資産や負債は規模が小さく大数の法則が働きにくいため、将来の人生設計に関わる資産形成や住宅ローンの借り入れなどでは、可能であればある程度のリスクシナリオが発現しても各個人の目的(例:「老後まで住み続ける」など)が達成できるようなより慎重な家計管理を採用すべきだと考える。本稿の分析が、住宅ローンを借り入れる個人の家計管理に寄与できるのであれば幸いである。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年08月31日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【住宅ローン利用者は金利上昇に対してどのように備えるべきか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

住宅ローン利用者は金利上昇に対してどのように備えるべきかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!