- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 自治体の行政計画について、国はどこまで関与すべきか-骨太方針の記述から考える論点

自治体の行政計画について、国はどこまで関与すべきか-骨太方針の記述から考える論点

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~自治体計画について、国はどこまで関与すべきか~

しかし、自治体の行政計画に対する国の関与については、以前から地方分権改革の文脈で論じられてきた経緯があり、実は「古くて新しい問題」と言えます。このため、自治体の行政計画に対する国の関与を考える上では、国が自治体に計画策定を義務付ける背景や構造、メリット、デメリットなどを深堀りする必要があると考えています。

本稿は筆者の関心事である医療、介護関係を中心に、「自治体計画に対する国の関与」についての論点を探りたいと思います。

2――骨太方針の記述

その後、今年6月に閣議決定された骨太方針では「国と地方の新たな役割分担」の項目で、下記の文言が盛り込まれました。

国が地方自治体に対し、法令上新たな計画等の策定の義務付け・枠付けを定める場合には、累次の勧告等に基づき、必要最小限のものとすることに加え、努力義務やできる規定、通知等によるものについても、地方の自主性及び自立性を確保する観点から、できる限り新設しないようにするとともに、真に必要な場合でも、計画等の内容や手続は、各団体の判断にできる限り委ねることを原則とする。あわせて、計画等は、特段の支障がない限り、策定済みの計画等との統合や他団体との共同策定を可能とすることを原則とする。

まず、「累次の勧告等」という部分に注目して下さい。これは以前から自治体の計画策定義務問題が争点化していたことを意味します、具体的には、自治体の自治事務(法令に違反しない限り、自治体の判断で執行できる事務)について、国が法令で事務の実施や方法を縛っている「義務付け・枠付け」の見直し問題が以前から論じられていたことを示しています。

現在に至る義務付け・枠付けの見直し問題は2008年12月の地方分権改革推進委員会第2次勧告にさかのぼります。この時には本稿で話題にしている計画策定義務だけでなく、例えば保育所の面積基準など自治体を縛る国の法令や基準、通知などが幅広く論点になり、関係各省と地方団体の調整を経て、法令や通知の廃止・改善など細かい見直しが積み上げられて来ました2。

ただ、その後も「~計画を策定する」「~計画を策定するよう努める」といった法律の条文を通じて、自治体に計画策定を義務付ける法律が増勢傾向にあり、内閣府の集計によると、2010年に345件だったのに、2020年に505件に増加したとされています。

そこで、内閣府に設置されている「地方分権改革有識者会議」を中心に、計画策定義務の廃止、改善などに向けた議論が進み、今年2月には見直しの方向性などを定めた「計画策定等における地方分権改革の推進に向けて」という報告書がまとめられました。上記で引用した骨太方針には、この報告書の一部が用いられています。

この後、内閣府が自治体から改善要望を募りました。その結果についても、今年7月に記事が配信されており、「献血推進計画の廃止など、自治体から50件の改善要望が寄せられた」「省庁側は『重要政策の推進に計画は不可欠』と慎重姿勢」「政府は年末までに可否を決める」などと報じられました3。今後は自治体からの改善要望を踏まえつつ、どんな見直しを進めるか、調整が進むと思われます。

ただ、義務付け・枠付け問題に代表される通り、計画策定義務は以前から論点になっているのに、逆に行政計画が増えている事情を踏まえると、単に「増えているから減らせ」と指摘するだけでは、問題の表層的な解決に繋がる危険性さえ感じられます。

では、なぜ関係各省は計画策定を義務付けようとするのか、その背景を探ります。

1 例えば、2022年5月7日『神戸新聞』、同月4日『中日新聞』『西日本新聞』など。

2 義務付け・枠付けの議論については、小早川光郎監修(2013)『義務付け・枠付け見直し独自基準事例集』ぎょうせいを参照。内閣府、地方自治確立対策協議会のウエブサイトも参照。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/gimuwaku/gimuwaku-index.html

http://www.bunken.nga.gr.jp/gimuwaku/index.html

3 2022年7月4日『共同通信』配信記事を参照。

3――なぜ各省は計画策定を義務付けるのか

まず、各種施策を推進する関係各省の立場で考えてみましょう。日本の行政制度は一般的に「集権―融合型」とされており、多くの領域で中央政府が企画立案した施策を自治体で執行する役割分担になっています。

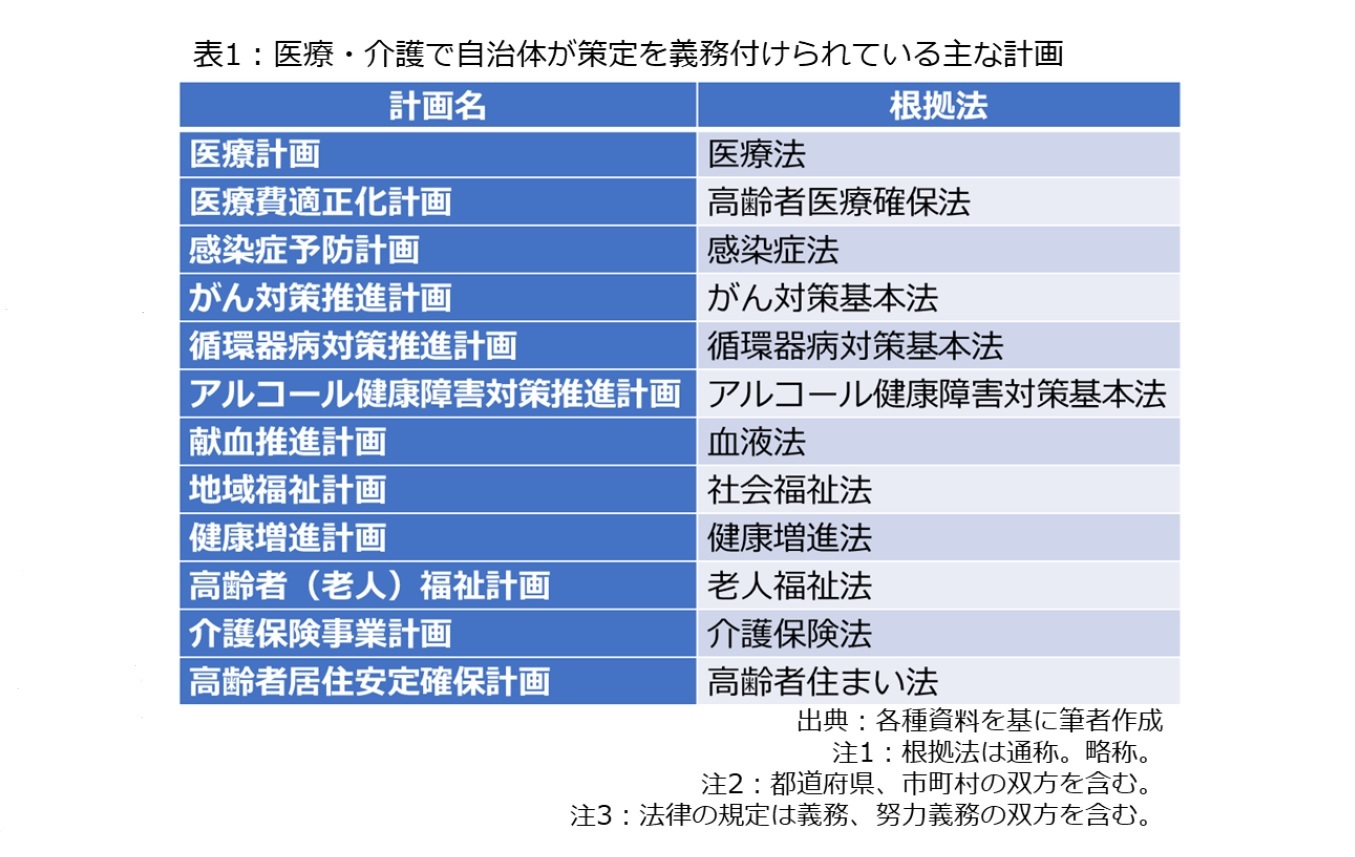

例えば、筆者の関心事である医療や介護の領域で言うと、厚生労働省が法令の制定や予算・税制の創設、事業者向け報酬の設定などを担っているものの、実際の運用は自治体に委ねられていることが 多く、自治体の事務を拘束するため、表1のような計画の策定が法律で定められています(都道府県、市町村の双方を含む、努力義務も含む)。

例えば、新型コロナウイルスを踏まえた新興感染症対策について、厚生労働省は2021年の通常国会で医療法を改正し、都道府県が6年サイクルで策定している医療計画制度を見直すことで、新興感染症への備えを強化しようとしています4。

しかも、表1では補助金申請のための計画とか、制度改正が相次いでいる子育て関係、障害者福祉関係などを含んでおらず、こうした計画も勘案すると、医療・介護・福祉だけでも、かなりの計画策定が自治体に義務付けられていると言えます。

以上のような構造は医療・介護・福祉に限らず、教育や住宅、交通、地域振興など、関係省庁が直轄行政を持っていない、あるいは直轄の出先機関が弱い施策に共通して見られます。その結果、自らの所管事項について、関係各省が施策の充実を図ろうとする際、自治体に計画策定を義務付ける選択肢が好まれることになります。

4 新興感染症への対応を追加した改正医療法に関しては、2021年7月3日拙稿「コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか」を参照。

さらに、自治体に運用を委ねると、どうしても地域差が生まれるため、それを解消する手段として、計画策定義務が使われている側面もあります。

その一例を地域福祉計画で考えます。厚生省(現厚生労働省)は地域福祉の充実を図るため、2000年に社会福祉法を改正し、市町村を対象とした「地域福祉計画」制度を作りました。その狙いについて、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)福祉部会が2002年1月に示した報告書では、(1)住民参加の必要性、(2)共に生きる社会づくり、(3)男女共同参画、(4)福祉文化の創造――に留意する必要があるとしています。つまり、市町村が地域福祉計画の策定を通じて、ボランティアなどに関わる住民や福祉専門職との連携を図ることで、地域の支え合いの拡充が期待されているわけです。

その後、高齢や障害など属性を問わずに支援する「地域共生社会」の考え方を進める観点に立ち、2018年の社会福祉法改正で地域福祉計画の策定が努力義務とされました。さらに、横断的な相談支援の強化などを図る「重層的支援体制整備事業」が2021年4月にスタートするのに合わせて、厚生労働省は2021年3月に示した通知で、地域福祉計画の策定・更新を改めて市町村に対して促しました。

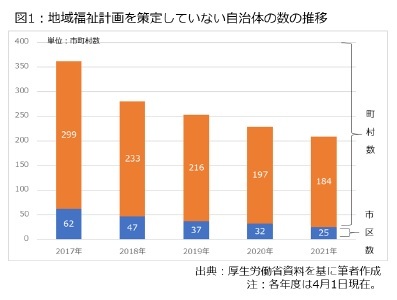

こうした努力にもかかわらず、厚生労働省の調査(2021年4月時点)で、地域福祉計画を「策定済み」と答えた市町村は1,444市町村であり、1,741に及ぶ全ての市町村に行き届いていません。しかも、図1で示した2017年以降の数字を見ると、町村部での策定が進んでおらず、厚生労働省が策定未定209市町村に対して、未策定の理由を尋ねたところ、「計画策定に係る人材やノウハウ等が不足している」(78.0%)という回答が最も多く寄せられています5。

こうした努力にもかかわらず、厚生労働省の調査(2021年4月時点)で、地域福祉計画を「策定済み」と答えた市町村は1,444市町村であり、1,741に及ぶ全ての市町村に行き届いていません。しかも、図1で示した2017年以降の数字を見ると、町村部での策定が進んでおらず、厚生労働省が策定未定209市町村に対して、未策定の理由を尋ねたところ、「計画策定に係る人材やノウハウ等が不足している」(78.0%)という回答が最も多く寄せられています5。もちろん、地域福祉計画を作っても、実態を伴うかどうか別の問題ですし、計画策定という手段に頼らなくても、住民や専門職との連携を図ることは十分可能なので、「作っていない自治体=取り組みが遅れた団体」とは言い切れません。

ただ、こうした地域差は関係各省にとって、計画策定を義務付ける要因として働きます。しかも、一般的にメディアは「地域差はけしからん」と書くことが多いため、こうした風潮も計画策定の義務付けを加速させる方向に影響します。

以上の記述を通じて、「集権―融合」型システムの下、関係各省が自らの施策を地域レベルで充実させようとすると、計画策定の義務化という手段が選ばれやすくなる構造を指摘できます。

なお、記者時代の経験も加味して振り返ると、総務省や地方団体の関係者に対し、上記の趣旨を述べると、「自治体を信用しないんですか?」などと反論される機会が少なくありませんでした。後述する通り、筆者自身は自治体、特に住民の生活に身近な市町村の裁量を重視しているつもりですし、いくら国が制度改正を講じても、現場の自治体が地域の実情に応じて、上手く制度を使いこなさなければ、制度改正の意味合いが減退すると思っているのですが、図1のような数字を見ると、関係各省が計画策定を義務付けたくなる事情は一定程度、理解できます。

このため、問題は「自治体を信用するか否か」という議論ではなく、「どうやったら地域の実情に沿いつつ、施策を充実させるか」を考えることの方が重要と考えています。この点は本稿の後半で述べたいと思います。

5 厚生労働省「市町村地域福祉計画策定状況等の調査結果

4――議員立法の影響

例えば、冒頭の記事で例示されている循環器病対策推進計画については、2018年に議員立法で成立した循環器病対策基本法が根拠となっており、都道府県は計画策定義務を課されています。

さらに、認知症の人の権利・尊厳確保や関連施策の強化を図る認知症基本法案も現在、国会で議論が進んでおり、2019年に提出された与党案では、都道府県と市町村に対し、計画策定の努力義務が課す条文が盛り込まれています。

今年の通常国会で成立した「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)でも、女性の権利擁護・福祉向上に関する計画策定が都道府県に義務付けられた(市町村は努力義務)のですが、こちらも議員立法による制定でした。

以上の記述を通じて、自治体に対して策定義務が課される行政計画が増えている要因を読み取れました。次に、自治体の立場から見て、計画策定義務がもたらすデメリットを論じます。

(2022年08月03日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか-医療計画制度の改正、外来医療機能の見直しを中心に

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

- 医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか-診療体制の変更などが起きる?問われる都道府県の対応

- 自治体の認知症条例に何を期待できるか-当事者や幅広い関係者の参加、「予防」の記述配慮が必要

- 議員立法で進む認知症基本法を考える-人権規定やスティグマ解消に向けた視点が重要

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【自治体の行政計画について、国はどこまで関与すべきか-骨太方針の記述から考える論点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

自治体の行政計画について、国はどこまで関与すべきか-骨太方針の記述から考える論点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!