- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 健康経営に関する取り組み効果の可視化に向けた動向~ワーク・エンゲイジメントと生産性(1)

健康経営に関する取り組み効果の可視化に向けた動向~ワーク・エンゲイジメントと生産性(1)

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ワーク・エンゲイジメントは、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態として、「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の3つが揃った状態として定義される。

本稿では、ワーク・エンゲイジメントの考え方と、国の健康経営推進における位置づけを紹介する。また、(2)(3)では、ニッセイ基礎研究所が2019年から定期的に実施している「被用者の働き方と健康に関する調査」の結果を使って、ワーク・エンゲイジメントと生産性の関係を紹介する。

1 「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標。

1――健康経営政策の長期ビジョン

健康経営は労働市場において重要な視点となってきており、経済産業省の健康投資WG(ワーキンググループ)において、企業や健康保険組合等による健康投資・健康経営の促進を図ってきた。2014年度から毎年実施している「健康経営度調査」に回答する法人数は、年々増加しており、2021年度は大規模法人部門で2,869件、中小規模法人部門で12,849件といずれも過去最多となっていることからも、関心が高まってきている様子が伺える。

「健康経営度調査」の結果は、法人の健康経営の取組状況や、取組みの経年変化を分析するのに使用されているだけでなく「健康経営銘柄」の選定や「健康経営優良法人」の認定に使用されている。こういった国の顕彰制度は、健康経営実践、および取り組み内容や取り組みレベルの可視化を目的として推進されてきた。

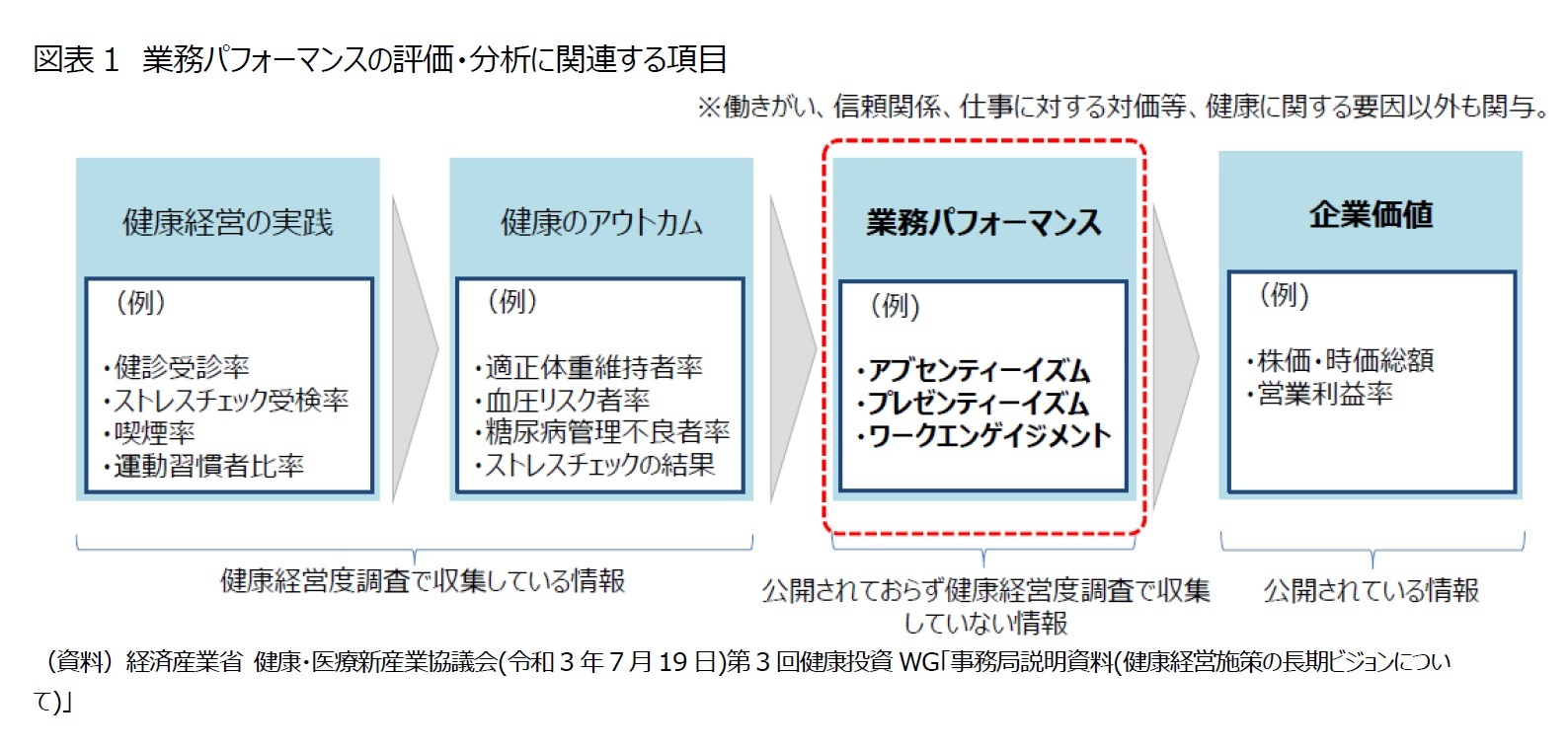

今後、さらなる推進に向けて、健康投資WGでは、健康経営の実践によって従業員の業務パフォーマンス(アブセンティーイズム、プレゼンティーイズム、ワーク・エンゲイジメント)の評価等、効果を可視化していくことが重要としており、株価や業績等の環境の裏付けとあわせて、健康に関連する業務パフォーマンスへの状況や変化についても評価・分析を進めていく必要があるとしている2。

2 経済産業省 健康・医療新産業協議会 (令和3年12月1日)第4回健康投資WG「事務局説明資料(今年度の進捗と中長期的な方向性)」より。その他、健康経営のさらなる推進に向けて、評価結果(フィードバックシート)等の開示をホワイト500の必須要件としたり、健診受診率、喫煙率、高ストレス者率等といった定量的な指標など情報の開示すること等の情報開示や、健康経営のスコープを自社だけでなく「サプライチェーン」や「社会全体」に広げることを促進するとしている。

3 アブセンティーイズムとは、病欠や休職など勤務ができていない状況を言う。プレゼンティーイズムとは、出勤しているにも関わらず、何らかの健康問題によって業務効率が落ちている状況を言う。

2――ワーク・エンゲイジメントの概念と尺度

ワーク・エンゲイジメントとは、オランダのSchaufeliらによって、2002年に確立された概念で、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態として、「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の3つが揃った状態として定義される。近年の健康経営では、精神的不調の予防だけでなく、精神的にポジティブな側面を向上させることへの注目度が高くなっており、ストレス対策と共に、ワーク・エンゲイジメントの活性化対策を進めていくことが有効とされている。

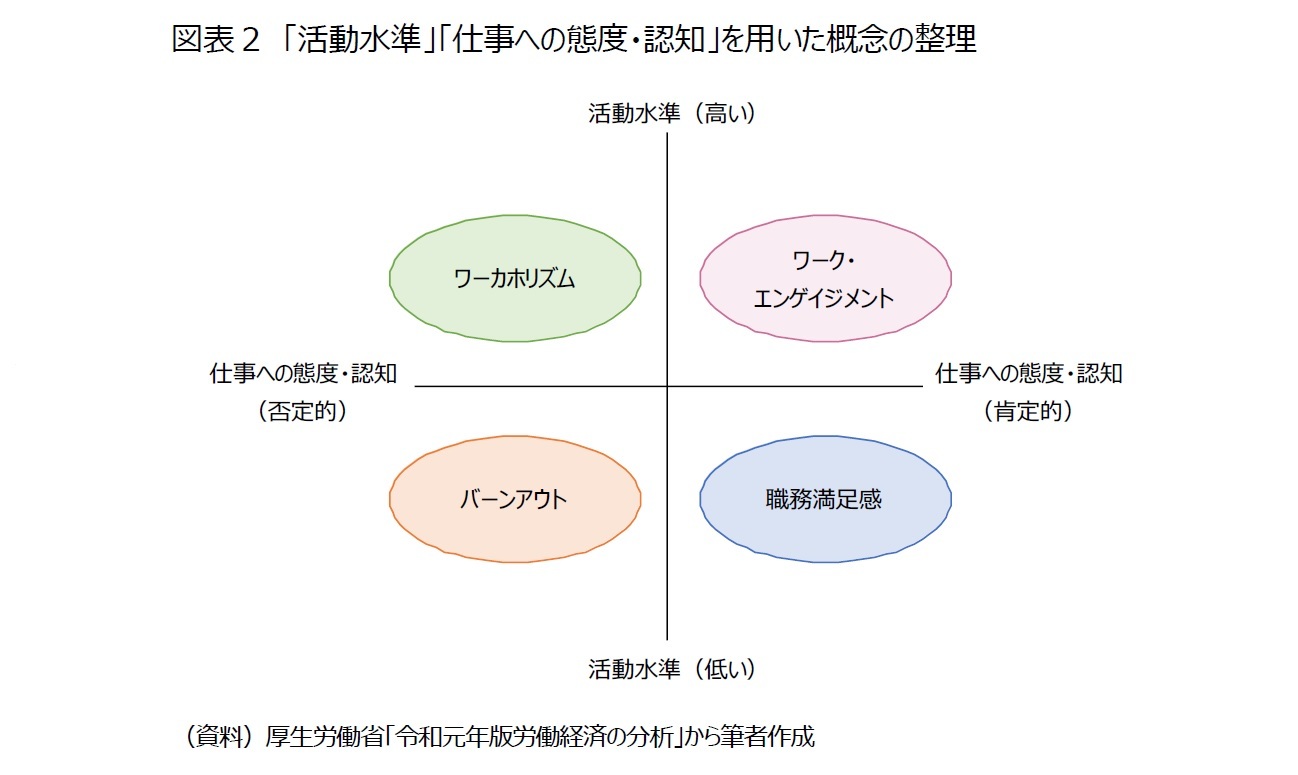

ワーク・エンゲイジメントや、関連する概念は、「活動水準」「仕事への態度・認知」という軸を用いて整理されることが多い(図表2)。厚生労働省による「令和元年版労働経済の分析」では、「バーンアウト(燃え尽き)」は、「仕事に対して過度 のエネルギーを費やした結果、疲弊的に抑うつ状態に至り、仕事への興味・関心や自信を低下させた状態」とされており、「仕事への態度・認知」について否定的な状態で「活動水準」が低い状態にある。「ワーカホリズム」は、「過度に一生懸命に強迫的に働く傾向」とされており、「活動水準」が高い点がワーク・エンゲイジメントと共通しているが、「仕事への態度・認知」が否定的な状態にある。「職務満足感」は、「自分の仕事を評価してみた結果として生じるポジティブな情動状態」とされており、ワーク・エンゲイジメントが仕事をしている時の感情や認知を指す一方で、職務満足感は仕事「そのものに対する」感情や認知を指す点で差異があり、どちらも「仕事への態度・認知」について肯定的な状態であるが、後者は仕事に没頭している訳ではないため「活動水準」が低い状態にある。

一般に、ワーク・エンゲイジメントの高さは、離職率の低さ、個人の労働生産性、仕事に対する自発性や他の従業員に対する積極的な支援、顧客満足度と正の相関があることが知られている4。ワーク・エンゲイジメントを高めるメリットとして、従業員のモチベーションが上がり、組織全体が活性化することがあげられる。相互作用があり、同僚や上司への波及効果が期待できることがあげられる。

ワーカホリズムについては、仕事の生産性が高いケースもあり、その本質に関して、研究者間では一概に悪いとは評価しておらず、統一した見解はない。また、本人も自覚していないケースもあるほか、ワーク・エンゲイジメントとワーカホリズムには、弱い正の相関があることが知られている。しかし、ワーカホリズムが長く続くと心身に悪影響を与えかねないことから、この両者を区別して理解することで、ワーク・エンゲイジメントが高い労働者が、ワーカホリックな労働者に転換しないように、企業はマネジメントして いくことが重要とされている5。

4 例えば、厚生労働省「令和元年版労働経済の分析」等。

5 厚生労働省「令和元年版労働経済の分析」

ワーク・エンゲイジメントを測定する方法はいくつか提案されている。一般的に使用されている尺度としては、ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度(UWES)やMBI-GS、OLBI等がある。

ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度(UWES) は最も広く活用されている尺度の1つで、活力、熱意、没頭について17項目の質問、それぞれに「まったくない」から「いつも感じる」の7段階で回答してもらうことで測定する。その他、各因子を3項目ずつ、合計9項目の質問で測定できる短縮版、合計3項目の質問で測定できる超短縮版も開発されている6。

MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)は、ワーク・エンゲイジメントの対概念であるバーンアウトを測定し、得た結果が高い場合をワーク・エンゲイジメントが低く、低い場合をワーク・エンゲイジメントが高いと考える。質問項目は、疲弊感に関して5項目、シニシズム(仕事そのものから距離を置く無関心な態度)に関して5項目、職務効力感について6項目の計16項目の質問について7段階で回答してもらうことで測定する7。

OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)は、MBI-GSと同様に、バーンアウトを測定することでワーク・エンゲイジメントの測定を行う。「疲弊」と「離脱」の2因子について16項目の質問で構成され、OLBIの測定結果が低いほど、ワーク・エンゲイジメントが高いと考える。

6 島津明人、井上彰臣、大塚泰正、種市康太郎(2014)「ワーク・エンゲイジメント-基本理論と研究のためのハンドブック-」等が参照して作成された厚生労働省「令和元年版労働経済の分析」より。

7 北岡(東口) 和代、荻野佳代子、増田真也(2004)「日本版 MBI-GS (Maslach Burnout Inventory-General Survey) の妥当性の検討」心理学研究

3――企業等でも測定、評価・分析、向上に向けた取り組みが求められる

一方、一般的に使われている尺度ではないが、「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」と「自分の仕事に誇りを感じる」は、厚生労働省による「新職業性ストレス簡易調査票」の質問票に含まれているため、健康経営度調査に回答している法人の約1/4が調査している。そのため、今後、法人間での比較が可能なデータを収集するため、これらの設問のデータを保有している法人に対して、健康経営度調査で結果を回答してもらうこと(評価には影響させない)や、一般的に使われている測定方法の採用を促すこと、複数の主要な測定手法を併存させてそれぞれのデータを集めていくこと等が検討されている。

このような中で、企業において、今後、ワーク・エンゲイジメントを測定し、向上に向けた取り組みに力を入れるようになると思われる。取り組みとしては、従業員自身も、いま、自分がどういう状況であるかを認識できるようリテラシーを高めることや、従業員が自分自身の状態にあわせて新たな挑戦をしてみたり、休んだり、自分自身のワーク・エンゲイジメント向上と業務パフォーマンス向上に向けて仕事を調整することを申し出ることができるような環境を作っていくことも重要だろう。

(2)、(3)では、ニッセイ基礎研究所が2019年3月から実施している「被用者の働き方と健康に関する調査」を使って、ワーク・エンゲイジメントとプレゼンティーイズムの関係をみていきたい。

8 経済産業省 健康・医療新産業協議会 (令和4年3月24日)第5回健康投資WG「事務局説明資料(健康経営施策の進捗状況と今後の方向性)」

(2022年07月26日「保険・年金フォーカス」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康経営に関する取り組み効果の可視化に向けた動向~ワーク・エンゲイジメントと生産性(1)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康経営に関する取り組み効果の可視化に向けた動向~ワーク・エンゲイジメントと生産性(1)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!