- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産形成 >

- 老後のための資産形成で、いつどのようにリスクを落としたら良いのか?-DC、つみたてNISAの終わり方、ターゲットデート型とは何か

老後のための資産形成で、いつどのようにリスクを落としたら良いのか?-DC、つみたてNISAの終わり方、ターゲットデート型とは何か

金融研究部 熊 紫云

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――ターゲットデート型に投資した場合の時価残高はいくらになるのか?

ターゲットデート型は、同じ運用スタイルでも目標年月の異なる商品が複数提供されている。但し、目標年月は通常5年刻みで設定されており、商品に投資する際には、自分の目標年月に近い商品を選択することとなる。現実的ではないが、シミュレーションにおいては常に投資開始時から25年後の月末を目標年月とするターゲットデート型商品があるという仮定の下、1984年12月末から投資開始した場合から1997年5月末から投資開始した場合まで1か月ずつずらした結果(全151パターン)を比較する。

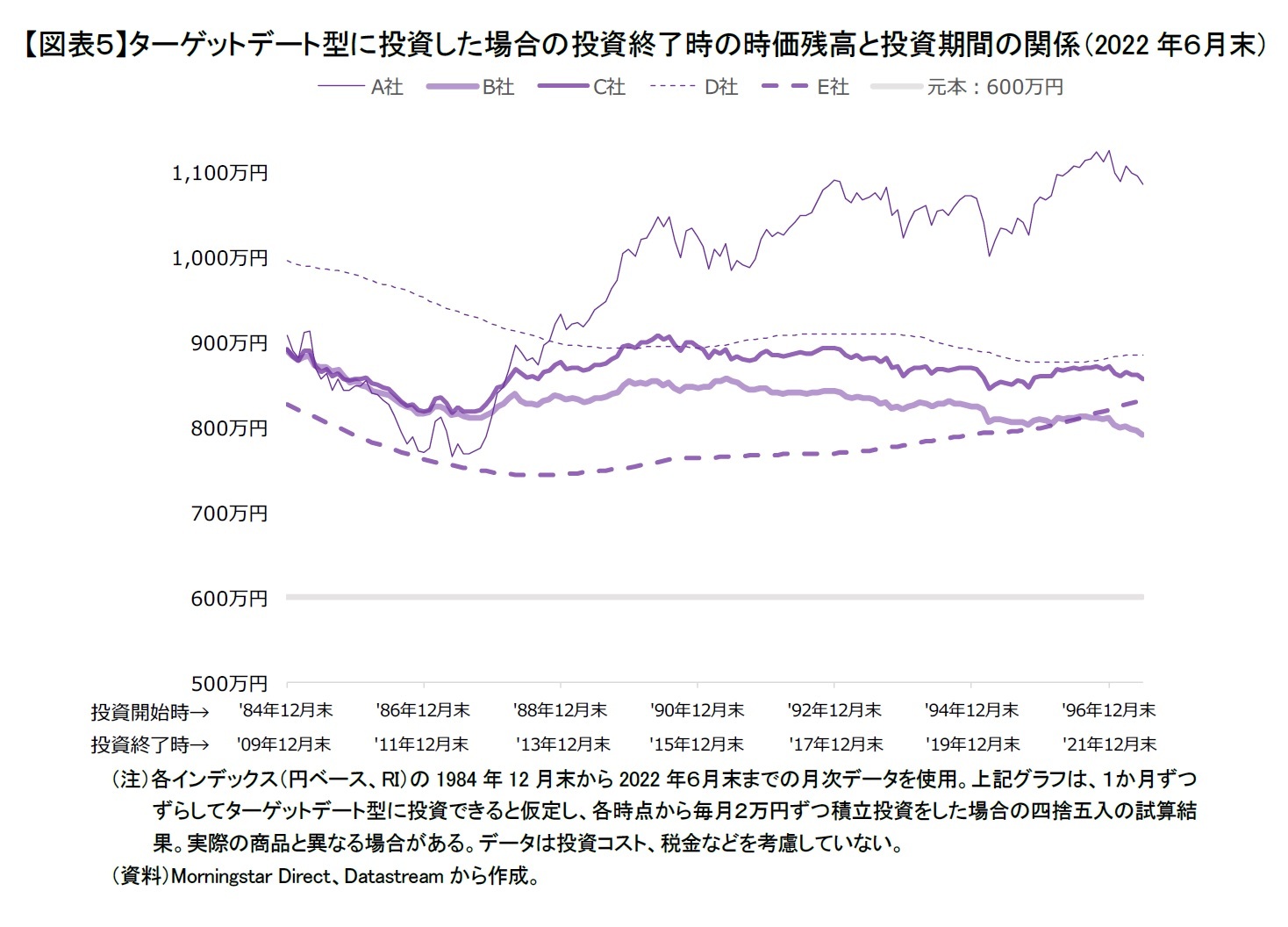

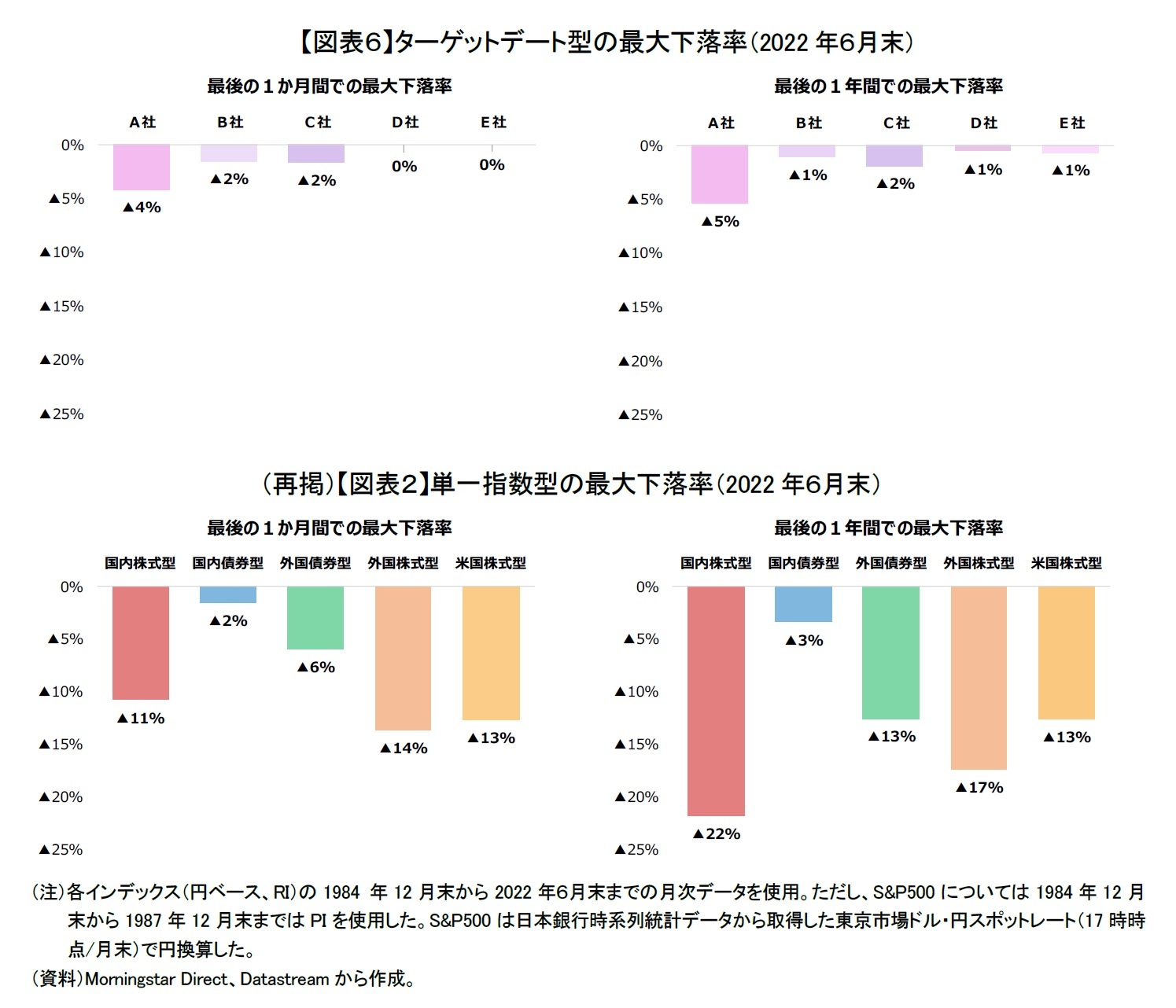

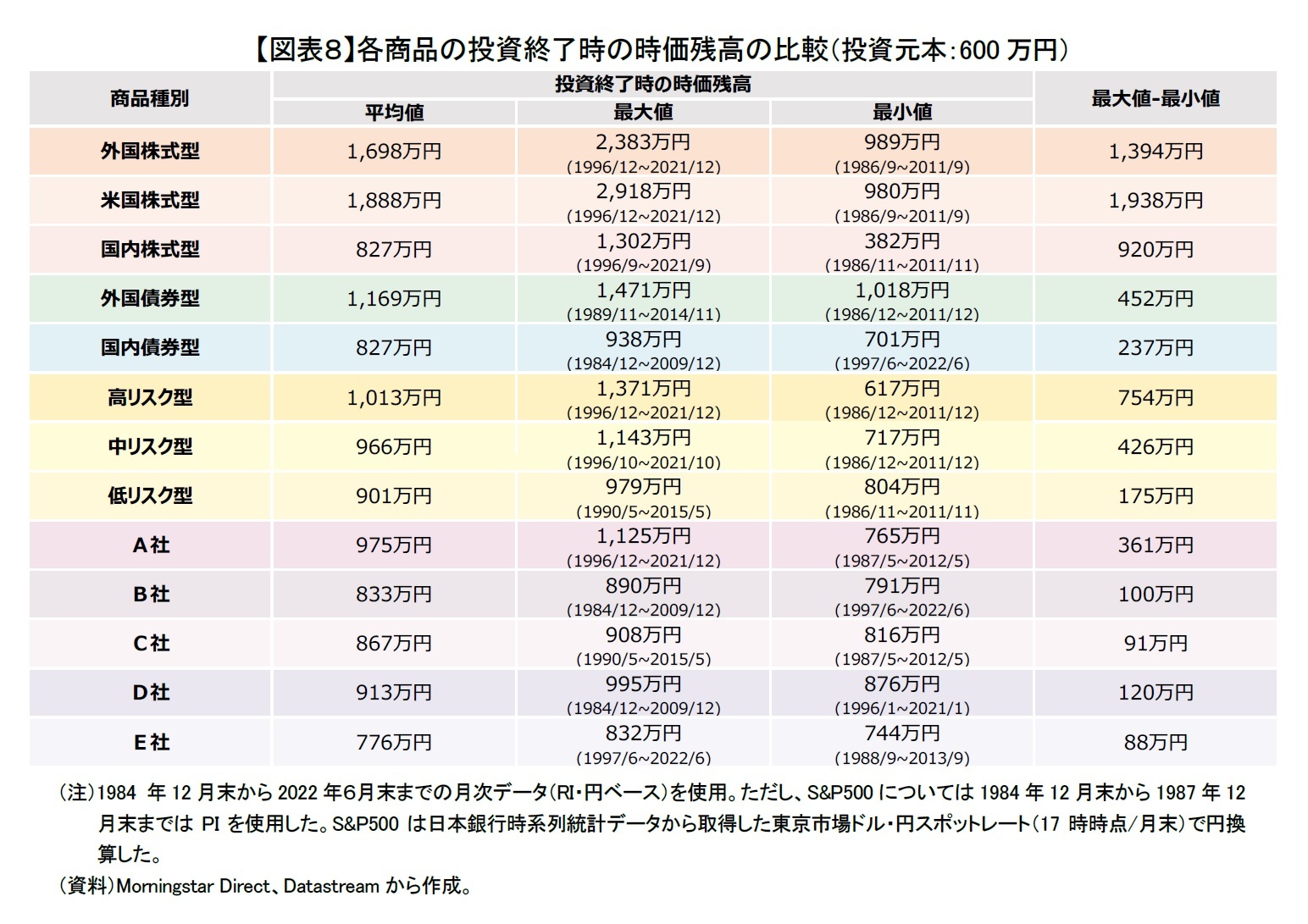

ターゲットデート型においても、商品ごとに投資終了時の時価残高が全く異なるが、5社のターゲットデート型には共通点がある。投資終了時の時価残高はどの期間においても元本600万円を上回っており、元本割れをしていなかった(図表5)。また、時間の経過に伴い、リスクを抑える運用戦略のため、投資終了時直前の株価急落による資産が毀損してしまう可能性を低減する効果も確認できる(図表6)。投資終了1か月前及び1年前の時価残高を比べてみると、5社ともに投資終了時の時価残高の最大下落率は5%以内に抑えられていることが分かる。図表2(再掲)を振り返ってみると、国内債券型を除いて単一指数型だと、最大下落率が6%~22%となる。ターゲットデート型は国内債券型を除いて単一指数型より安定的であり、投資期間の終盤にかけてリスクを抑えている運用戦略が有効であることが分かる。

商品の運用スタイルの差異に視点を移すと、Through型の投資終了時の時価残高(図表5:実線)はジグザグな形となっているのに対して、To型の投資終了時の時価残高(図表5:点線)は極めて滑らかな形となっている。全期間を通じて株型商品への配分が大きいA社とD社は5社の中、投資終了時の時価残高が相対的に高いが、株型商品への配分が小さいB社とC社とE社は投資終了時の時価残高が相対的に低い。

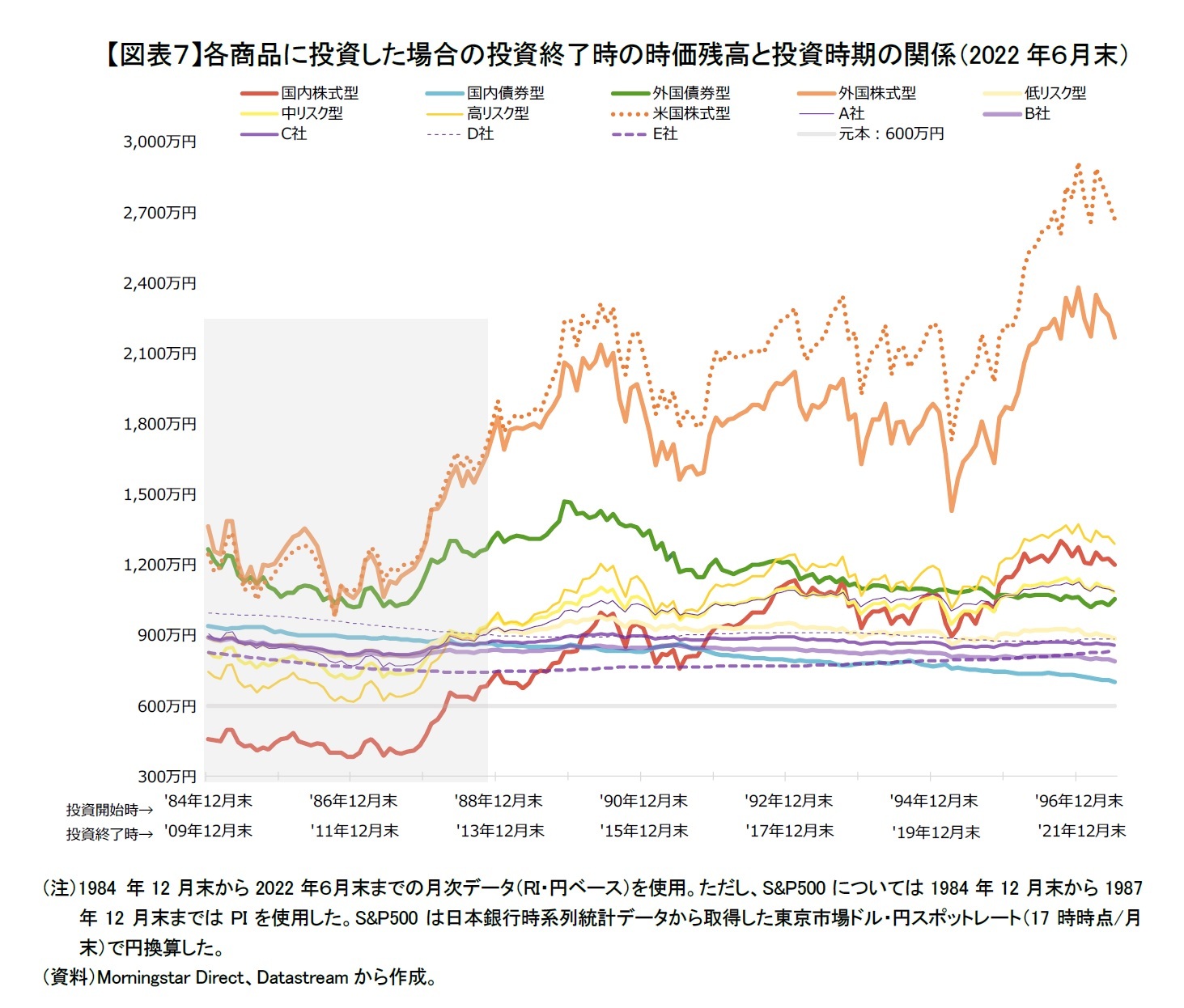

国内株式型との比較では、日本株バブル崩壊の影響を受けるケース(図表7:網掛け部分)においては、ターゲットデート型の方が投資終了時の時価残高が高いが、2013年頃以降に投資終了を迎えるケースだと、株価上昇の影響を受けて運用成果が良好である国内株式型より低いことが多い。

続いて、国内債券型との比較では1980年代後半に投資を開始したケースの投資終了時の時価残高は同レベルであるが、1990年代後半に投資を開始したケースでは、ターゲットデート型の方が高い。

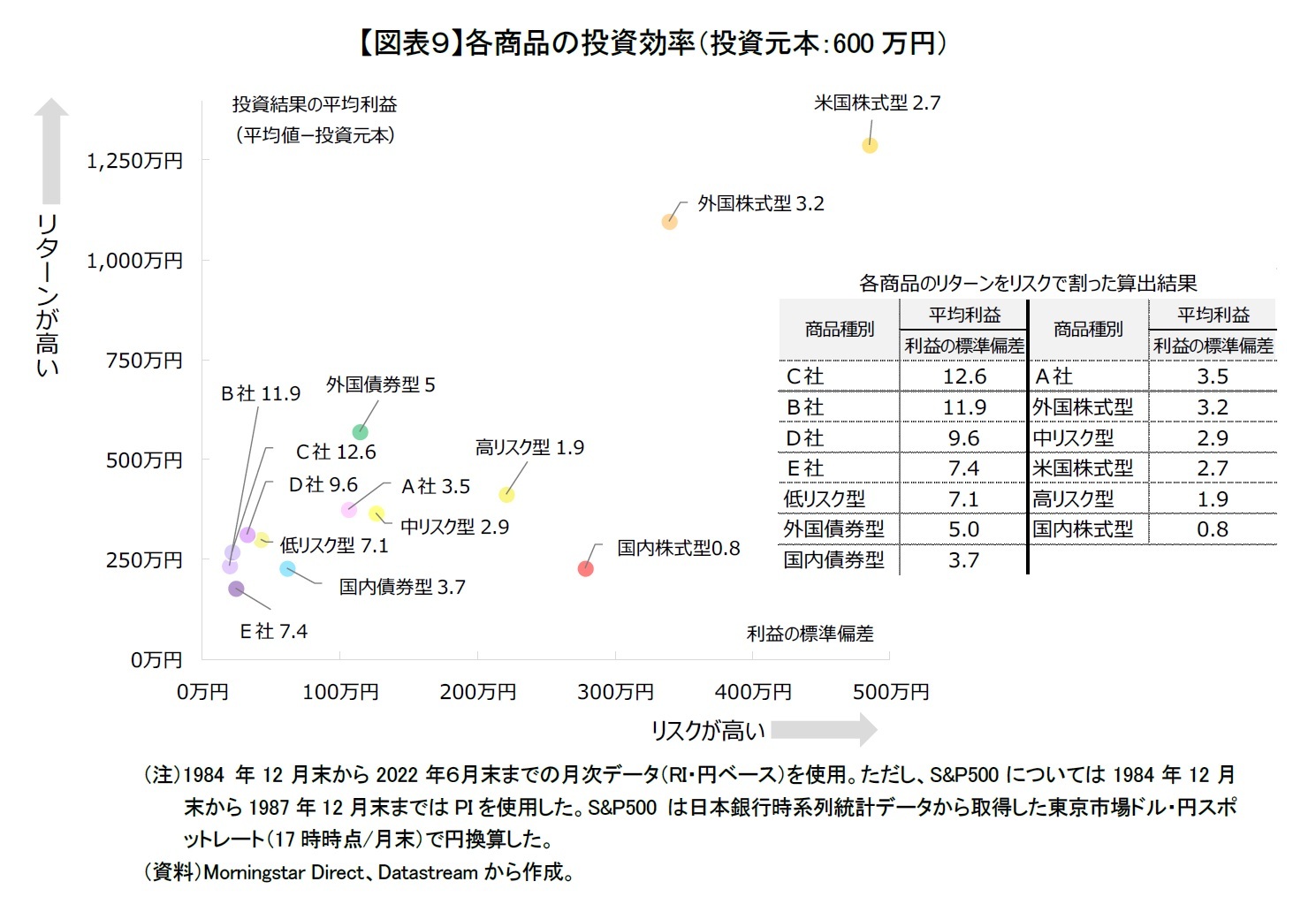

国内株式型や国内債券型との比較と同様に、資産配分固定型との比較においても、投資終了時の時価残高の大小関係は、投資環境によって異なることが分かる。網掛け部分のケースでは、ターゲットデート型の投資終了時の時価残高が資産配分固定型より高い傾向があるのに対し、それ以外のケースでは、資産配分固定型より低いことが多い。むしろ、資産配分固定型とターゲットデート型との差よりも、低リスク型3、中リスク型4と高リスク型5の差と同様に、各商品のリスク水準による差が大きい。

以上のシミュレーションで見たターゲットデート型のメリットとデメリットは以下のように整理することができる。

ターゲットデート型は国内債券型を除いて他の市場インデックス商品より投資終了直前の価格変動リスクを抑えることができる。商品の運用スタイルにもよるが、投資開始からしばらくはリスク資産の配分が高いので、それなりのリターンが期待できる利点もあるが、投資終了時が近くなるとリスク資産の配分が低くなるので、全期間を通してリスク資産の配分を高位に保つ商品と比べると、運用成果が低くなる。

また、ターゲットデート型にもいろいろな運用スタイルがあり、リスク水準が異なるので、ターゲットデート型を選択する際には資産配分の推移などポートフォリオの中身をしっかり確認して選ぶ必要がある。

3 低リスク型は外国株式8%、国内株式17%、外国債券5%、国内債券67%、短資3%の資産配分とする。

4 中リスク型は外国株式17%、国内株式33%、外国債券5%、国内債券42%、短資3%の資産配分とする。

5 高リスク型は外国株式25%、国内株式50%、外国債券5%、国内債券17%、短資3%の資産配分とする。

6――まとめ

株価暴落がいつ訪れるかはわからない。過去のデータを見ると、株価が暴落しても数年~十数年で株価が回復することが多いが、資金の使用時期までの期間が短いと回復まで待っていられないケースもある。老後資金の場合、退職直前にリーマン・ショックのような誰も予測できない株価暴落が生じると、老後のために長年積み上げてきた資産が大きく毀損し、老後資金計画に支障をきたすかもしれない。このため、資金の使用時期(目標年月)が近づくにつれ、計画的に少しずつ株型商品から投資終了時直前の株価急落による資産毀損リスクが低い商品等に入れ替えていくことが重要と考えられ、ターゲットデート型のシミュレーション結果からその効果を確認した。しかし、そのタイミングや程度は、各人の各種所得や財産の状況、健康状況等によって異なる。このため商品の入れ替えに当たり、市場環境に加え、年齢や健康状況、財産状況を勘案することも重要である。また、満足できる資産形成ができているなら、思い切って全額を預貯金等の元本確保型にするという選択肢もある。

自分の判断で資産比率を切り替えていく自信がなく、むしろ自身で判断するのは面倒だと思う方にとっては、自動的にリスクを落としていってくれるターゲットデート型商品は有力な選択肢の一つとなる。ただし、ターゲットデート型商品にもいろいろあり、安定運用資産への移行期間の長さ、安定運用資産の比率等は商品ごとによって大きく異なる。特に、確定拠出年金制度が提供する商品は数に限りがあるので、自身のニーズに合致した商品があるとは限らない点に留意が必要である。

上述の通り、年齢が上がるにつれ考慮すべき事項は増えるが、自分で対応する自信がなければ、適した商品もある。一方、若いうちは短期的な価格変動を恐れすぎず、十分なリスクを取り、長期・積立投資を利用して、効率的に資産形成をすることが何より重要である。また、若いうちに積極的にリスクをとることにより、十分な資産形成ができれば、将来の選択肢拡大にもつながるという好循環も期待できる。

多くの方が株型商品への積立投資を早めに開始し、老後のための十分な資産形成ができることを心から願いたい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年07月13日「基礎研レポート」)

金融研究部

熊 紫云

熊 紫云のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/18 | 長期投資の対象、何が良いのか-S&P500、ナスダック100、先進国株式型で良かった | 熊 紫云 | 基礎研レター |

| 2025/03/14 | 株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 日本の株式インデックスは長期投資に向いているのか~なぜ海外の主要な株式インデックスは上昇してきたのか | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2024/11/26 | 新NISA、積立投資と一括投資、どっちにしたら良いのか~なぜ米国株式型が強かったのか~ | 熊 紫云 | ニッセイ景況アンケート |

新着記事

-

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後のための資産形成で、いつどのようにリスクを落としたら良いのか?-DC、つみたてNISAの終わり方、ターゲットデート型とは何か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後のための資産形成で、いつどのようにリスクを落としたら良いのか?-DC、つみたてNISAの終わり方、ターゲットデート型とは何かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!