- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- コロナ禍からの「移動」の再生について考える~不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ~

コロナ禍からの「移動」の再生について考える~不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6――「移動」に求められる要素の変化

これまで、コロナ禍において移動の総量が減ったこと、また移動手段が公共交通からパーソナルな移動手段へとシフトしていることを示し、それらによる個人や地域経済社会活動への影響について説明してきた。ここからは、これらの現象の意味について、それぞれの移動手段の特徴を鑑みながら、深堀りしていきたい。

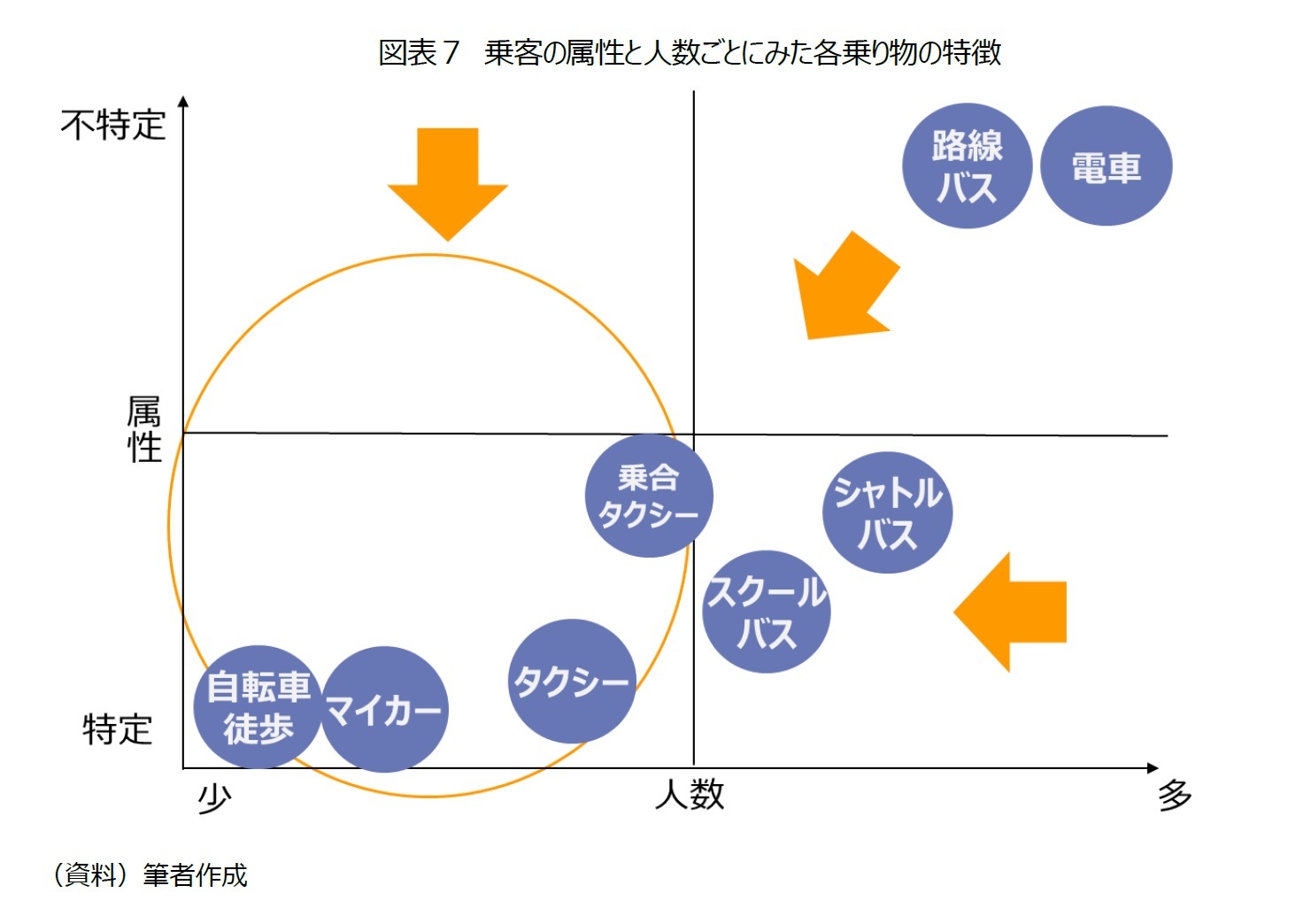

コロナ禍では、なぜ公共交通の利用が減ったのだろうか。慶應義塾大学名誉教授の藤井彌太郎氏は、公共交通の大きな特徴として、「不特定多数の人々による利用」と、大部分の経済的・社会的活動に不可欠の中間投入として需要される「必需性」を挙げている9。この考え方をベースとして、それぞれの乗り物について、乗り合せる乗客が「特定」か「不特定」かを縦軸に、乗車人数の多さを横軸にとった概念図に配置したものが図表7である。

これに対して、各地域の交通空白地などを対象に導入が増えている「乗合タクシー」は、利用者が、特定地域の住民に限られていて、事前登録制をとっているケースが多く、車両はワゴン型かセダン型が多いため、縦軸、横軸ともに中央に配置した。

このように考えると、コロナ禍において人々が求めている移動サービスは、より右上から左下に寄って行っている。乗車人数は多いより少ないもが選好されている。乗車人数が少ない方が、相対的に感染リスクを下げられると考えられているからだろう。

乗り合う人の属性は、見知らぬ人と乗り合わせる乗客不特定の乗り物に比べると、顔見知りだけに限られた乗客特定の乗り物の方が、利用されている。例えば、コロナ禍に企業が通勤用にシャトルバスを、教育委員会が通学用にスクールバスを導入したケースなどがこれに当たる。乗客にとっては、見知らぬ乗客と乗り合わせると不安を抱きやすいが、知り合いであれば、感染しているかいないかを認識しているケースが多いためだろう。また企業や学校側にとっても、万が一、事後に乗客の一部が新型コロナに感染していたことが判明した場合でも、本人から情報を入手しやすく、同乗者も特定して連絡を取ることができるため、より対応しやすい、と考えられる。

従って、今後の移動サービスに求められている要素は、従来の公共交通の特徴であった「不特定多数」から、「特定少数」にシフトしてきたといえる。それが、コロナ禍において人びとの「安心感」につながっていると考えられる。3では、ニッセイ基礎研究所の意識調査の結果として、移動手段が「公共交通からパーソナルな移動手段へ」とシフトしていると述べたが、「パーソナル」まではいかないとしても、よりプライベートな、あるいは、より知人同士に限られた移動が選好されていると言えるだろう。

「不特定多数」という要素は、従来の公共交通において、乗客にとっては低運賃を、事業者にとっては効率的な大量輸送を実現する、非常に重要な要素であった。人口増加局面、あるいは人口が集中した都市部においては、経済社会活動を潤滑に回すために必要不可欠な要素であったと考えられる。しかし近年は、地方部を中心に、人口減少や高齢化、東京一極集中などにより、公共交通の乗客は減少しており、コロナ前から「不特定少数」へと接近していたと言える。コロナ禍においては、その傾向が加速している。首都圏では、公共交通はコロナ禍においても不特定多数の乗客を輸送しているが、コロナ前に比べれば、時差出勤や在宅勤務などによって乗車人数が減少しており、横軸を若干、左に移動していると言える。

9 藤井彌太郎(2000)「交通事業の公共性―公・共・私―」『三田商学研究』慶應義塾大学商学会、第 43 巻 3 号。

(1)見知らぬ人との相乗りと、知人との相乗りに対する不安の差~山形市の市民アンケート結果から~

ここで、1|で述べた、移動に求められる要素のうち、乗客の属性が不特定から特定へ寄っているという点について、補強する調査結果を紹介したい。

山形市が「地域公共交通計画(2021年3月策定)」を作成するために、同年2月に実施した市民アンケートによると、コロナ禍の外出について「公共交通利用に不安を感じるようになった」と回答したのは28.2%、「見知らぬ人との相乗りに不安を感じるようになった」は25.4%だったのに対し、「同僚や知人との相乗りに不安を感じるようになった」は11.9%であった。つまり、同じ「相乗り」であっても、見ず知らずの人との相乗りよりも、同僚や知人などとの相乗りへの不安を感じる人は、相対的に少ないことを示している。

10 坊美生子、三原岳(2021)「高齢者の移動支援に何が必要か(下)~各移動サービスの役割分担と、コミュニティの変化に合わせた対応を~」『基礎研レポート』参照。

1|と2|では、コロナ禍において、移動手段へのニーズが「不特定多数」から「特定少数」に、図表7の概念図の配置でいうと、右上から左下へとシフトしており、これが安心感につなっていると見られることを説明した。しかし、これは消費者意識である「安心」へのニーズを捉えて、サービスが選ばれやすくするための要素として述べたものであり、科学的な「安全」と一致する訳ではない。

例えば、公益財団法人鉄道総合技術研究所の研究によると、電車の場合、窓を10センチ程度明けて走行すれば、車内の空気は概ね5~6分で入れ替わり、乗車率が高くなっても換気量はほぼ変わらないという11。また、路線バスについても、車両が大型バスでも小型バスでも、換気扇を使用し、一部の窓を開けるなどすれば、約3分で車内の空気は入れ替わるという12。

従って、「不特定多数」の代表的な移動手段である電車やバスでも、乗客が「マスク着用」や「会話は控えめに」を守って利用し、事業者も換気や消毒作業などを行えば、感染リスクは低い。逆に、友人同士でマイカーで移動する場合でも、マスクを外して、長時間大きな声で会話や飲食をしていれば、感染リスクは高まる。「特定少数」の乗り物を利用する人も、知り合い同士であることで気を緩めるのではなく、基本的な感染予防対策をする必要がある点には留意しなければならない。

また、「安全」には一定の基準があるのに対して、「安心」とは、相対的な概念だと考えられる。「同乗者が100人いるよりは10人の方が安心」、「同乗者が見知らぬ人よりは、知っている人の方が安心」という具合である。人々が日常生活を送る上で、全く移動しないことは難しいので、仮に移動する際には、相対的に安心感を得られる移動サービスを選好すると考えられる。例えば、通勤通学で長距離移動をする人の場合は、「鉄道や路線バスには全く乗らない」ということではなく、「乗るなら、より空いている時間帯、より空いている車両が良い」ということになるだろう。従って交通事業者にとっては、所有する設備を使用しながら、より乗客を分散したり、混雑情報を発信したりするなど、安心感を相対的に高める工夫をすれば、利用につながる可能性がある。

11 公益財団法人鉄道総合技術研究所(2020)「走行時の窓開けによる車内換気の数値シミュレーション」『ニュースリリース』2020年10月28日

12 国土交通省「観光バス及び路線バスの車内換気能力」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/top/data/covid19_info_shyanaikanki.pdf)2022) 2022年3月30日最終閲覧

7――今後の移動サービスを考える

まずもって大切だと考えられることは、地域の医療介護や福祉の関係者、行政、交通事業者などが、移動自体の重要性や価値を伝えていくことだろう。5で述べたように、移動(外出)は、特に高齢者にとって、心身の健康状態や精神面の健全さを保つために重要だという点である。積極的に外出し、人と交流し、社会参加することによって要介護リスク、フレイルへの移行リスクを低減し、認知症予防にもつながることを、広く知ってもらう必要がある。また、特に若い世代にとっては、移動して新しい出会いに恵まれたり、交流したりすることが、孤独や孤立の予防につながる。

外出自粛によって、要介護やフレイルの高齢者が増えれば、本人のQOL低下だけではなく、市町村などの介護費も増加し、財政をひっ迫することになる。コロナ禍が長期化し、既に外出抑制が習慣化した高齢者も多いと考えられるため、周囲の医療介護や福祉の関係者、市町村などが高齢者に声をかけたり啓発したりし、感染対策をしながら外出する方法を発信したり、きっかけを提供していくことが必要だろう。

2点目は、交通事業者が、提供する移動サービスの要素を、6で述べたように「特定」「少数」に近づける工夫をすることであろう。移動手段がシフトしているとは言え、例えばバス事業者が突然、タクシー事業を始める訳にはいかないので、使用する資産が同じ乗り物であっても、少しでも「特定」「少数」の方向に進める工夫をすることではないだろうか。例えば、鉄道やバスであれば、乗客を分散することが挙げられる。都市部を始めとして、現在でも多くの事業者が、乗客に時差出勤を呼びかけるアナウンスを行っている。また、既に高速バスなどでは利用され、現在、国土交通省が鉄道についても制度の導入を検討しているダイナミックプライシングも、乗客分散のツールとして期待できる。

また、市町村が新たな移動手段の導入を計画する場合は、5-1|で説明した乗合タクシーについて、導入を検討したり、既に導入済の場合は利用促進を図ったりすることも、移動ニーズの変化に即していると言えるだろう。

ところで、乗合タクシーは高齢者にとって、二つの活かし方がある。一つ目は、乗客として利用し、外出機会を増やすことである。これに加えて、もし地域の乗合タクシーが、ボランティアドライバーによる運行(運転)をしている場合は、二つ目の活かし方がある。すなわち元気な高齢者がドライバーを担うという方法である。高齢者にとってボランティア活動をすることは、相手や地域のためだけではなく、自身の介護予防や認知症予防につながることが、先行研究で示されているからである13。

もし、事業者が乗合タクシーの運行(運転)を担っている場合は、元気な高齢者が運用のプロセスに参画する道もある。オンデマンド乗合タクシー「チョイソコ」を運行している愛知県豊明市では、地区の停留所の場所を決める際、住民同士で話し合って決めてもらっているという。そのプロセスにおいて、地域の元気な高齢者たちが「どこに停留所を置いたら困っている人の役に立つか」を話し合い、行動することで、主体的に地域づくりに関わり、活躍する機会を提供することになるという14。他人の役に立つこと、感謝されることもまた、高齢者の死亡率低下や認知症予防につながることである。

今後の移動サービスに必要だと考えられる3点目は、人々に敢えて移動したいと思ってもらえるように、事業者が提供する移動サービスの付加価値を高めていくことである。移動は多くの場合、人々の本来の目的に伴って生じる派生需要と言われるが、交通事業者自身が、地域の他のアクターと協力して、移動目的となるイベントを開催するなどし、外出の動機付けをしていくことである。上述したチョイソコでも、運営会社の株式会社アイシンは、定期的に会員向けに地域で餅つきや健康イベントなどを主催したり、情報提供したりして、チョイソコを利用したお出掛けを呼びかけている。

移動機会の創出は、既に多くの交通事業者が既に取り組んでいるMaaS(Mobility as a service)の一環と言える。交通事業者が地域の飲食店や商業施設、医療施設等と連携し、移動以外の価値を付加するという方法である。交通事業者が、運行業務のことだけを考えるのではなく、自ら「楽しいお出掛け」プランを提案する積極的な姿勢が求められると言えるだろう15。

13 坊美生子(2022)「コロナ禍における高齢者の移動の減少と健康悪化への懸念~先行研究のレビューとニッセイ基礎研究所のコロナ調査から~」『基礎研レポート』。

14 坊美生子(2022)「AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(下)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から」『基礎研レポート』。

15 吉田樹(2022)「信頼、安心から『おでかけ復興』目指す」『東京交通新聞』2022年1月3日 参照。

8――終わりに

コロナ禍によって、人々の移動減少、移動手段のシフトが起きているが、このような意識は、コロナが収束しても直ちに元に戻る訳ではない。交通事業者は現在の状況を「コロナ禍による経営打撃」という意識で終わらずに、消費者のニーズの変化を捉えて、より安心感を高める移動サービスを提供するよう、工夫してほしい。異業種の事業者にも、新たな移動ニーズに応える移動サービスの開発と、交通事業への参入を期待したい。公共交通の確保や、高齢者の生活援助を担う市町村もまた、地域の事業者と協力して、移動サービスの再生と利用促進に努めてもらいたい。

コロナ禍では、市町村が高齢者にワクチン接種を進めるために、タクシーのクーポン券を発行したり、シャトルバスを臨時運行したりする事例が、全国で数多く見られた。このことは、生活を送る上で、移動が必要になることがあるということ、また、いざという時に地域に移動サービスが不可欠であることを鮮明にした。人々の移動の減少と、交通事業者の経営悪化を「仕方ないもの」として放置するのではなく、個人と地域社会のために、移動の再生と、基本的な人間関係や社会活動の復活を目指した取組が必要であろう。

(2022年03月31日「基礎研レポート」)

関連レポート

- コロナ禍における高齢者の移動の減少と健康悪化への懸念~先行研究のレビューとニッセイ基礎研究所のコロナ調査から~

- 高齢者の移動支援に何が必要か(上)~生活者目線のニーズ把握と、交通・福祉の連携を~

- 高齢者の移動支援に何が必要か(下)~各移動サービスの役割分担と、コミュニティの変化に合わせた対応を~

- AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(下)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~

- アフター・コロナの「移動」の形とモビリティの在り方を考える~定型的な輸送業務から、高付加価値化した移動サービスへ~

- 2020・2021年度特別調査 「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍からの「移動」の再生について考える~不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍からの「移動」の再生について考える~不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!