- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産運用 >

- 確定拠出年金では何に投資したら良いのか?-外国株式型、国内株式型、バランス型、外国債券型と国内債券型でパフォーマンスを比較してみた

確定拠出年金では何に投資したら良いのか?-外国株式型、国内株式型、バランス型、外国債券型と国内債券型でパフォーマンスを比較してみた

金融研究部 熊 紫云

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

確定拠出年金においては、多くの選択肢の中から自分で運用商品を選び、それぞれの資産の割合、つまり適切なポートフォリオの資産配分を考えなければならない。そこで、過去のデータを用い、実際に投資していた場合のパフォーマンスを確認することで、商品の特徴のイメージを掴んでみたい。

確定拠出年金は2001年10月からある制度であるが、日本での過去の4つの金融危機直前に遡って、いくつかのポートフォリオを想定し、毎月2万円を積立投資したらいくらになったのかを見てみたい。

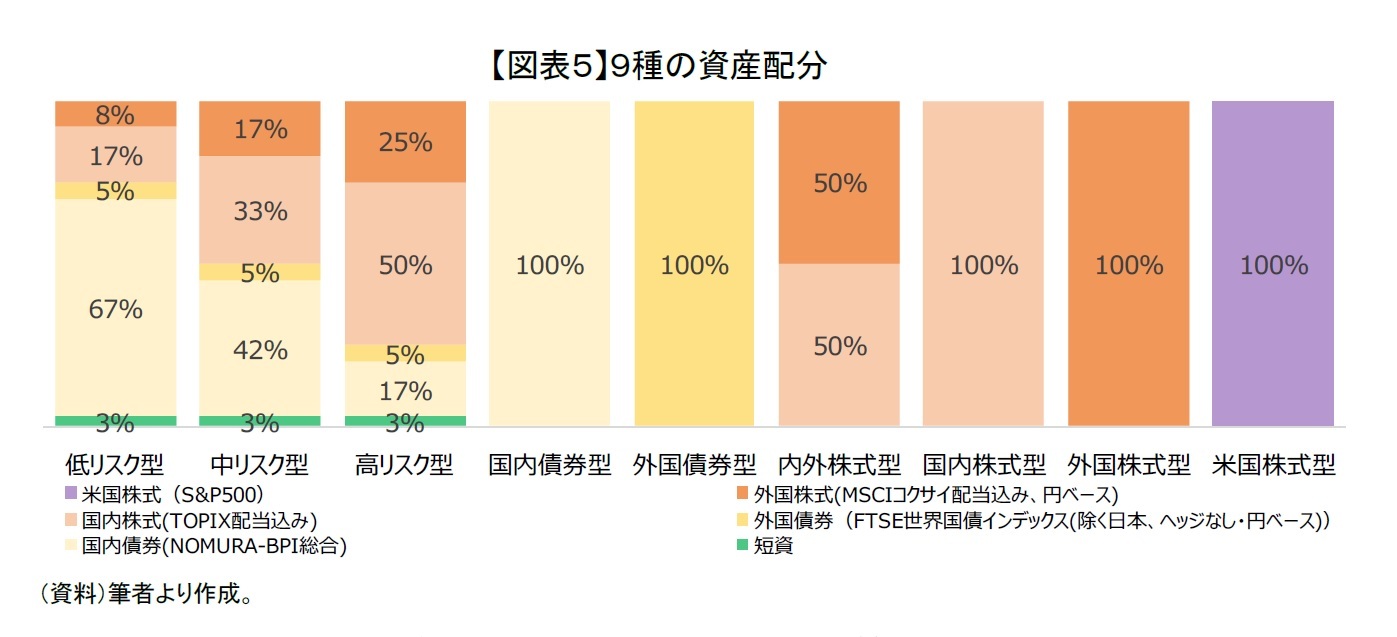

前節に紹介した確定拠出年金専用のバランス型(資産配分固定型)の代表例として、株式インデックス25%・債券インデックス72%・短資3%を組入れる比較的リスクが低い「低リスク型」、株式インデックス50%・債券インデックス47%・短資3%を組入れるある程度リスクがある「中リスク型」と株式インデックス75%・債券インデックス22%・短資3%を組入れる比較的リスクが高い「高リスク型」を想定する。加えて、国内株式インデックス50%・外国株式インデックス50%を組入れる「内外株式型」と「国内債券型」、「外国債券型」、「国内株式型」、「外国株式型」、「米国株式型」それぞれ100%の場合も追加し、合計9種の資産配分で、4つの金融危機直前から毎月2万円を積立投資したら2021年12月末でいくらになったのかについて比較してみたい【図表5】。

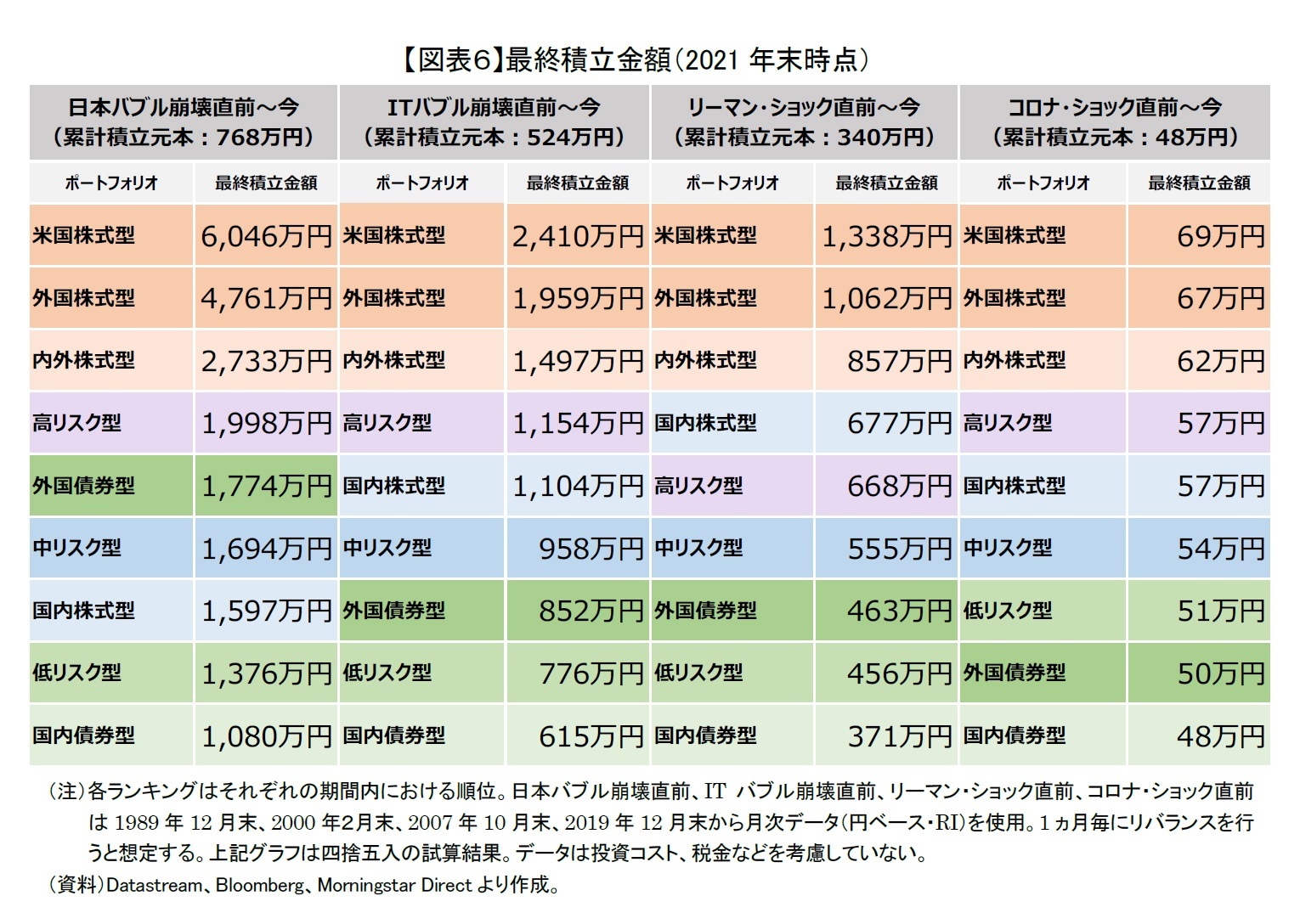

一番投資期間が長い日本バブル崩壊直前から積立投資を始めた場合、米国株式型の最終積立金額は6,046万円となっており、累計積立元本768万円の7~8倍になっている。外国株式型も4,761万円とおおよそ元本の6倍になっている。その次に内外株式型は2,733万円、高リスク型は1,998万円、外国債券型は1,774万円、中リスク型は1,694万円となっている。日本バブル崩壊から今に至るまで、日本株式の回復が緩いため、国内株式型は1,597万円と2倍程度の最終積立金額にとどまっている。そして低リスク型が1,376万円、国内債券型が1,080万円となっており、資産の増加が比較的小さかった。

ITバブル崩壊、リーマン・ショックとコロナ・ショックの直前から投資をした場合、米国株式インデックス、外国株式インデックスといった成長力のある株式型が変わらず最上位となっており、最終積立金額が最も大きかった。次に最終積立金額が大きかったのは外国株式と国内株式50%ずつ組み入れた内外株式型である。バランス型の高リスク型と国内株式型も健闘している。総じて株式型が上位に位置するのに対して、債券型は下位に位置している。資産配分固定型のバランス運用は、株式インデックスと債券インデックスの両方に投資するので、当然中間的な結果となり、株式インデックスの配分が高い方が、上位に位置している。高リスク型は国内株式型と同程度かそれ以上のパフォーマンスとなっている。低リスク型は国内債券型より最終積立金額が大きいが、国内株式型には見劣りする。株式インデックスと債券インデックスの配分が同程度であるので、中リスク型の最終積立金額は高リスク型と低リスク型の中間に位置している。

5――若い人ほど、もっとリスクの高い資産を多く配分すべきである

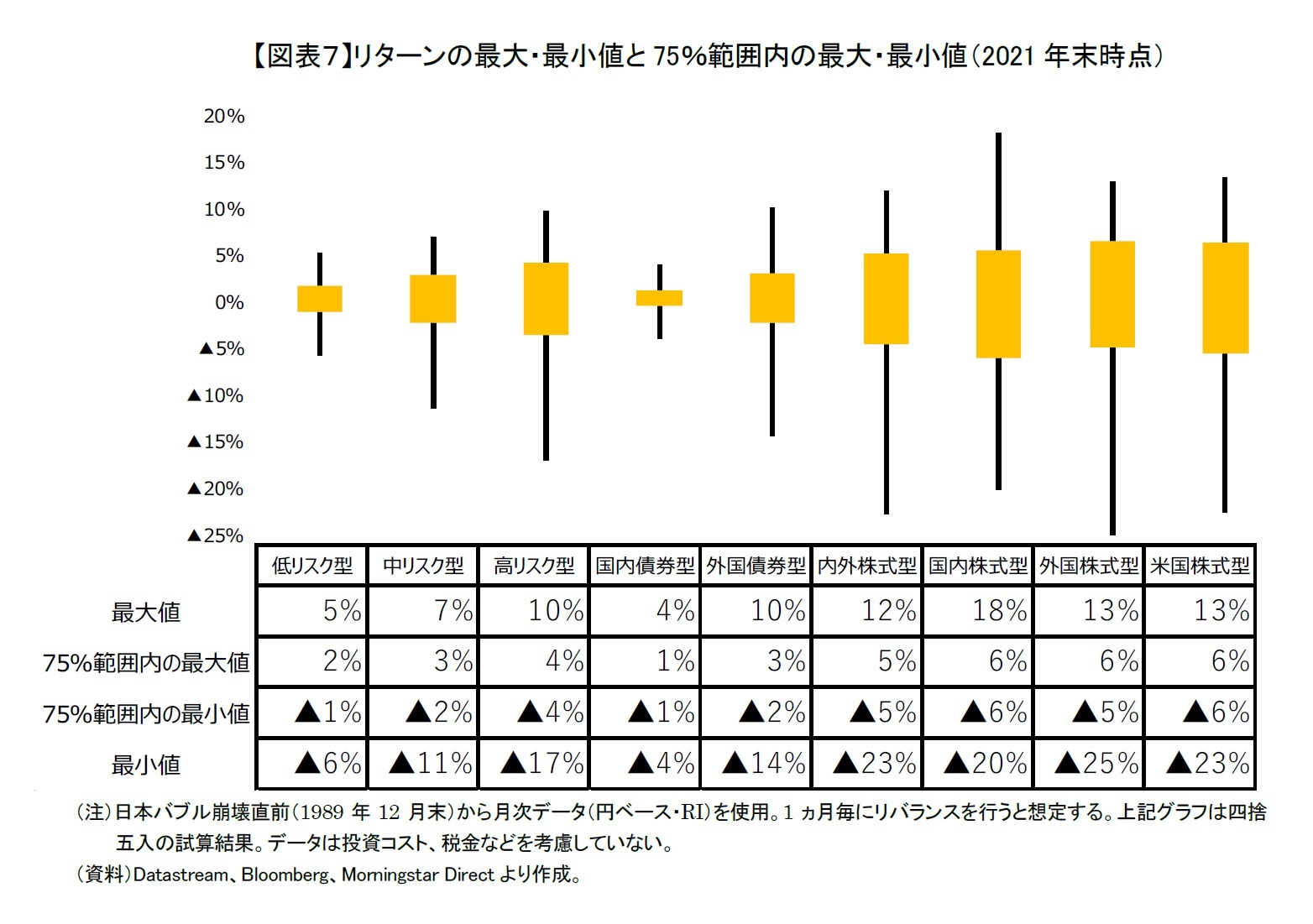

一方、株式型の月次最大下落率は、国内株式型で20%、外国株式型では25%である。極端な値をとり除いても、株式型に投資するなら、ひと月±6%は変動する。金融市場が混乱すれば、たったひと月で積み上げた資産を失い積立元本を下回る可能性もある。しかし、一番投資期間が短いコロナ・ショック直前から2021年12月末までのように投資期間が短いとその可能性もあるが、投資期間が長くなるにつれ、積み上げた資産が大きくなり、積立元本を下回る可能性は極めて小さくなっていく。短期的な値動きを抑えたければ、バランス型の方が優れているが、長期的には短期的な値動きを抑えるメリットは低下する。

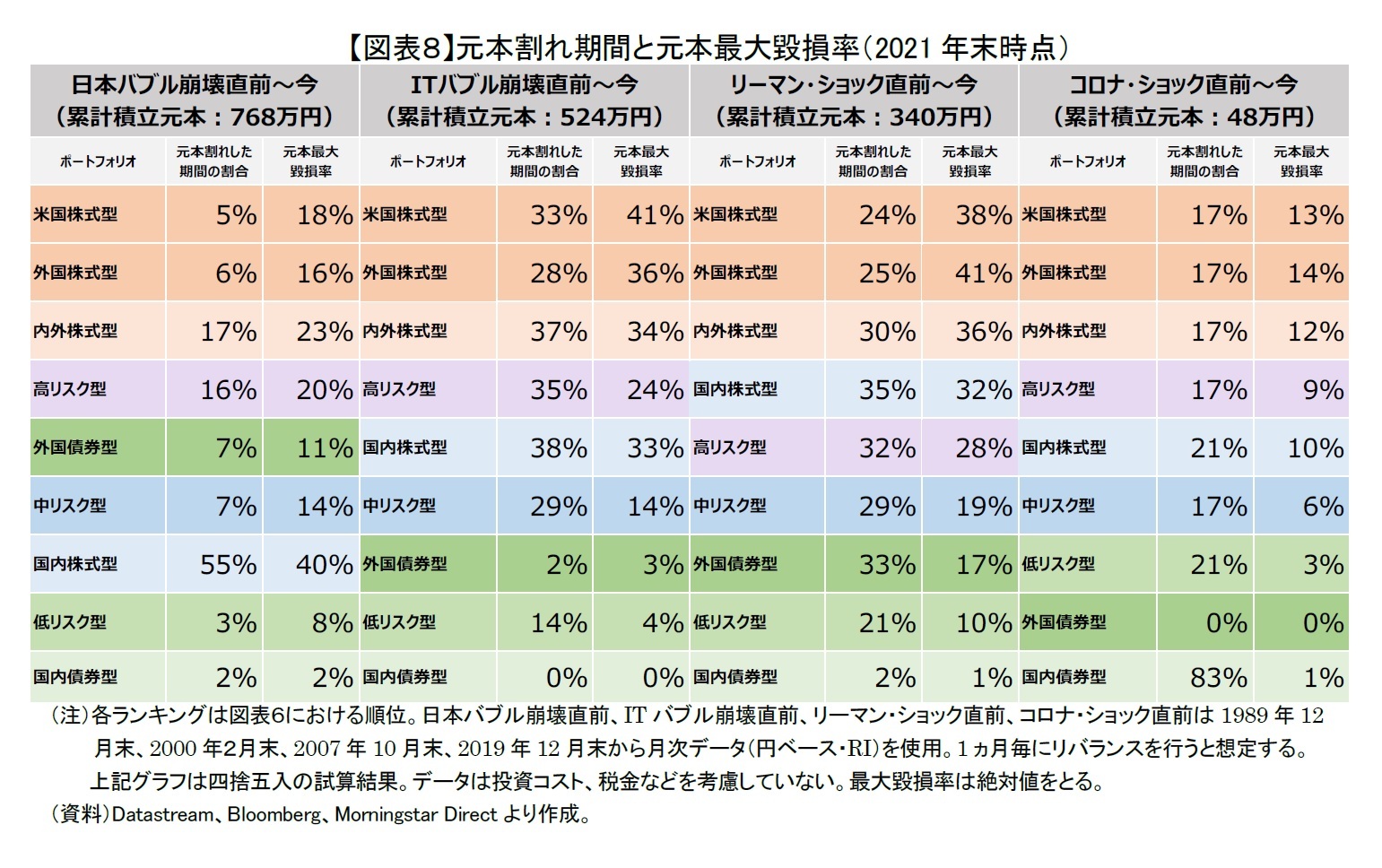

投資期間が一番長い日本バブル崩壊直前から投資した場合は、国内株式型の評価が難しいが、それ以外の株式型(米国株式型、外国株式型、内外株式型)の元本最大毀損率は16%~23%に対して、高リスク型と中リスク型は14%~20%と大差ない。また元本割れした期間の割合も、国内株式型以外の株式型が5%~17%に対して、高リスク型と中リスク型は7%~16%と大差ない。バランス型と比べて、株式型は価格変動が大きいが、長期保有をすれば、価格変動による影響に大差はなく、その上リターンは株式型の方が高い。

低リスク型の場合、元本最大毀損率が8%と国内債券型のリスクと同程度低いが、極めて低いパフォーマンス、つまり最終積立残高があまり増えないという代償を払うことになる。

過去のデータからは、バランス型よりも、もっとリスクの高い資産クラスを多く配分することが得策であると思う。なぜなら、分散投資は重要だが、分散投資には様々な分散効果があり、必ずしもすべての分散効果を等しく活用する必要性はないからだ。分散投資には、時間分散と資産分散があり、さらに資産分散には、同一資産クラス内の銘柄を分散する銘柄分散と、投資する資産クラスを分散する資産分散がある。長期的な資産形成においても、銘柄分散は重要だが、株式インデックスであれば、十分銘柄分散されている。長期積立投資により、資金投入時期が分散される時間分散と長期保有のメリットを十分享受できる若い人にとって、資産分散により価格変動リスクを抑えるメリットは小さく、長期的により高いリターンを得るメリットの方が大きい。そもそも、確定拠出年金制度は積立時期の分散と長期保有によって時間を味方にできる年金制度である。確定拠出年金の資産配分を決定する際に、長期的により高いリターンを得る可能性が大きいリスクの高い資産クラスをより多く配分した方が老後のための資産をより効率良く形成できるのではないかと考える。

6――結論

一方、年齢が上がるにつれ、残る投資期間が短くなり、株価が回復するまで待っていられなくなる。残る投資期間が短くなるにつれ、資産分散により短期的リスクを抑える重要性が増えるので、少しずつバランス型に移行するなど、リスクの低いポートフォリオに移行した方が良い。また、資産運用の結果、十分に満足できる老後のための資産形成ができたなら、思い切って全額を元本確保型にするのも良いと思う。しかし、まずは若いうちに、外国株式などといった成長力が高い資産クラスにより多く投資することで、十分な資産を形成することが先決である。今一度ご自身の確定拠出年金の拠出金割合や運用内容を見直してみてはどうだろうか。

なお、確定拠出年金制度は積み立てるときに、個人が拠出する月々の掛け金は全額所得控除の対象となり、運用期間中、運用益が非課税となる税制優遇措置がある。まだ加入していない人は、是非加入を検討してほしい。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年03月11日「基礎研レポート」)

金融研究部

熊 紫云

熊 紫云のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/18 | 長期投資の対象、何が良いのか-S&P500、ナスダック100、先進国株式型で良かった | 熊 紫云 | 基礎研レター |

| 2025/03/14 | 株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 日本の株式インデックスは長期投資に向いているのか~なぜ海外の主要な株式インデックスは上昇してきたのか | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2024/11/26 | 新NISA、積立投資と一括投資、どっちにしたら良いのか~なぜ米国株式型が強かったのか~ | 熊 紫云 | ニッセイ景況アンケート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【確定拠出年金では何に投資したら良いのか?-外国株式型、国内株式型、バランス型、外国債券型と国内債券型でパフォーマンスを比較してみた】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

確定拠出年金では何に投資したら良いのか?-外国株式型、国内株式型、バランス型、外国債券型と国内債券型でパフォーマンスを比較してみたのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!