- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(下)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から

AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(下)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

チョイソコに一人で乗り降りできない高齢者も増えている

先ほどの加藤さんのお話で、来年度から埼玉県入間市では、車いす対応車両を導入するということで、素晴らしいと思いましたが、現状ではどのような状況があるか、教えてください。

加藤氏: チョイソコでは、豊明でも他の地域でも、運転手の手を借りなくても自分で乗れる人は全員、利用できることにしています。ほぼ毎日乗っている全盲の会員さんもいらっしゃいます。

チョイソコは、システムで搭乗時間を変更できます。普通の健康な人は、ドアを開けるところから閉めるところまで20数秒で設定されていますが、障害のある方たちは1~2分かかります。システムには搭乗時間の選択肢が入っていて、そういう方が乗る時は、扉が開いている時間を長くして、その後ずるずると到着時刻が遅れていかないようにしてあります。

他には、体幹が無い会員さんもいらっしゃいます。体幹が無いので、カーブを曲がるとそのままシートから落ちてしまう危険があります。そういう会員さんたちが利用するときは、運転手から報告が来るようになっていて、必ず、奥様が一緒に乗って、窓と奥様との間にご本人を挟んでください、とお願いしています。

坊: 認知症と思われるような会員さんはいらっしゃいますか。

加藤氏: 予約の電話がかかってくると、「いつも何かを忘れる方だな」という会員さんはいますが、他のお客様に迷惑がかかることがなく、ご本人が一人で乗降できれば、利用して頂いています。だめなときには家族に連絡しています。必ず申し込み書に家族の連絡先の欄があるので、「ちょっと申し訳ないですが」とお断りしたことはあります。

会員数が増えているので、そういう方も増えていると思います。各地域に必ずお見えになります。でも会員登録の時は、本人からは認知症などの申告をしないケースが多いです。「自分一人で乗れる」と言って。でも何か支障があれば、必ず運転手からコールセンターへ連絡が来るようになっていて、「あの人は一人では乗れません」と教えてくれる。その情報を基に、我々としてはご家族に連絡を取って、「一人で乗るのはちょっと難しいとドライバーから言われているのですが、どうでしょうか」とご相談し、家族が介添えできない場合には、安全を確保できないので、お断りしています。

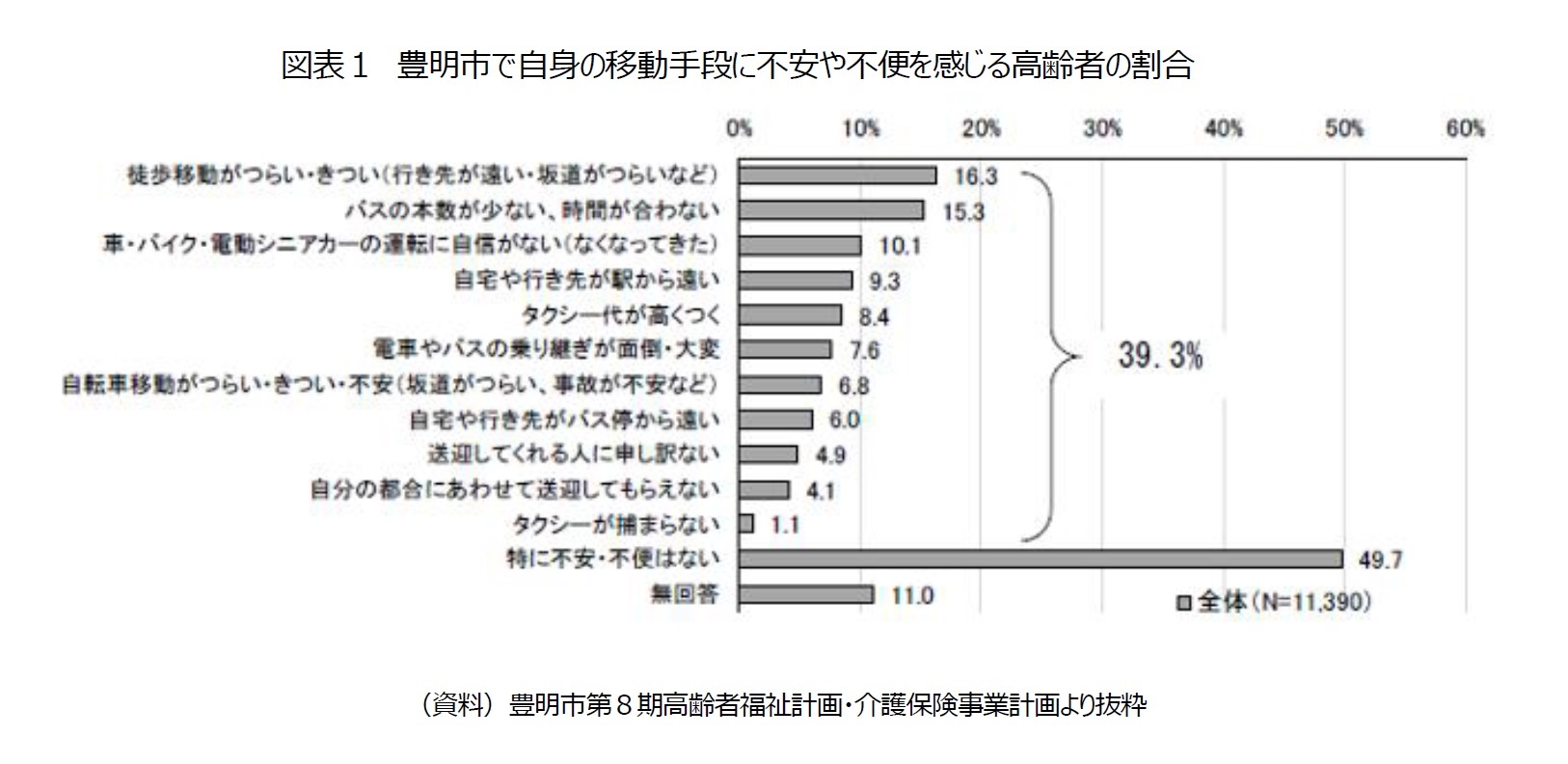

チョイソコの運行開始後も、市内には交通不便地域が残されている。

先ほど早川さんから、利用者アンケートの結果、チョイソコをきっかけにお出かけをするようになった方が一定程度存在するというお話がありましたが、そういう成果がある一方で、依然、拾いきれていない高齢者の移動ニーズもあるということだと思います。今後、その方たちのアクセシビリティをどう上げていくかだと思います。

また、先ほど川島も述べましたが、チョイソコの費用負担についても課題だと考えています。市のコミュニティバスは定期券がありますが、チョイソコは今のところないので、1回乗ってもらうたびに200円必要です。それが良いか悪いかは置いておいて、「本当は何回も使いたいけど、お金がかかるから利用を控えている」という方もいると聞いています。

もう一つは、チョイソコを利用しづらいエリアの高齢者の移動手段の問題です。現在は、「沓掛エリア」と「仙人塚・間米エリア」という二つのエリアを、交通不便地域として指定エリアにしています(図表2)。指定エリアでは、エリアスポンサーが設置する事業者停留所以外にも、住宅地に任意の停留所を設置することができるので、高齢者が自宅近くから送迎してもらえます。ですから、現状は2台の車両で、この二つのエリアの高齢者を中心に輸送しています。でも正直、それでサービスが足りているかというと、本当は足りていない。

市南部にも交通不便地域があるので、本当は3台目を投入して、南部に住む高齢者を中心に送迎することができれば良いのですが、現状ではそこまでできていません。チョイソコは、65歳以上の住民は、市内どこに住んでいてもチョイソコを利用できるルールになっていますが、指定エリア以外だと停留所が少なく、特に南部は、ほとんど停留所がありません。自宅から歩いて一番近い事業者停留所まで出てきてもらうしかないのですが、それがかなり遠いので、実質的には利用しづらいのです。そこで対策として、私が個人的に考えている案は、自治会さんにお金を出してもらって、自治会さんで停留所を決めて、設置してもらう方法です。受益者負担ということで、自治会として協賛してもらえば、地域の住民にとって使い勝手の良い場所に、停留所を新設できます。

チョイソコで高齢者のコミュニティ形成を促す。高齢者が地域づくりの主体になるように仕掛ける

そこで、チョイソコがどのような役割になるかについて、これまでの公共交通会議の配布資料から探ってみると、各交通手段の役割分担に関して「鉄道は都市間幹線、路線バスは広域幹線、コミュニティバスは市内の拠点間の移動、チョイソコはそれらに接続する移動や高齢者向けの移動、タクシーはその他の個別輸送」というような記載がありました1。主に、運送距離と乗客数を軸にした整理の仕方です。交通政策として考えるとそうだと思いますし、私もそのような考え方をしているのですが、乗る人はそんなこと考えていない。乗る人はただ、自分が乗りたいものに乗るだけです。そこで、乗る人の立場から、「乗りたいもの」とはどういうことかについて考えてみました。

「乗りたい」とは、それぞれの移動サービスの付加価値だと思います。例えばタクシーで言えば、ビジネス客にとって手間暇を省けるメリットが大きい。駅や停留所まで行かなくて良い、どこからでもさっと乗れる、乗っている間に電話やメールができる、そして目的地の目の前まで運んでくれる。いわゆる「可処分時間」を作ってくれる乗り物で、時間が無いビジネス客には便利です。

同じように考えると、チョイソコのメリットは「コミュニティ形成」ではないかと思います。運営スキーム上、走行エリアや乗る人が限られるということは、逆に、乗客同士で顔見知りになるチャンスがあるという点が付加価値ではないでしょうか。乗合が成立することが前提になりますが。

この対談で、福井県永平寺町の河合永光町長と対談したときに、永平寺町でボランティアドライバーさんを使って乗合タクシーを始めたところ、すごく地域が活性化したと、誇らしげにおっしゃっていました。ドライバーと高齢者が会話を楽しんだり、乗客同士が友達になって一緒におでかけするようになったりしたと。高齢者の見守りにもつながっているし、いざ災害が起きた時にも必ず役立つ、というお話でした。チョイソコも、ドライバーさんはタクシー会社という違いはありますが、乗客同士が交流していけると思います。

豊明市は、高齢者にお出かけの機会を創出する「コトづくり」を目的にチョイソコを始められましたが、今後はさらにその先を目指してほしいと思います。ジェロントロジーの知見で言えば、単に外出することで健康促進につながるというだけではなく、高齢者が地域で社会参加することによって、誰かの役に立っていると実感できたり、感謝されたりすると、死亡率の低下に寄与するし、本人のwell-beingにつながると言われています。チョイソコもそこまでいけるといいなと期待しています。

アイシンは、積極的にイベントを企画されていますが、高齢者を単にイベントの参加者、移動サービスの客体として見るのではなく、移動サービスを介して、豊明の地域を創っていく主体になって頂くことが理想だと思います。例えば、イベントの参加者同士が自主的に地域でボランティア活動を始めるようになるとか、先ほど加藤さんのお話にあったような、一人ではチョイソコに乗れない高齢者に介助のボランティアをするということが考えられます。その場合は、ボランティアさんのチョイソコ利用料については、行政で助成の仕組みを考えてもらうなどできれば良いなと。一口に「高齢者」と言っても、身体能力や認知能力の状態は様々なので、長い高齢期の前半、まだ元気で動けるうちは支える側に回って、その活動によって生き生きして暮らしてもらえることが一番理想的。後半になって足腰や認知能力が弱ってきたら、今度は支えてもらう側になる、というように発展してもらえると良いなと思います。

1 令和3年度第2回豊明市地域公共交通会議配布資料。

そこは我々の使命だと思っているので、今、各自治体さんと一緒になって、一生懸命新しい取組みをしているところです。アイシンだけでそれをやろうと思うと絶対無理なので、行政や、高齢者分野に関心のある他の企業さんと組んでやっていきたいと思っています。

例えば、市のごみ拾い大会に車いすで参加すると地域ポイントがもらえて、その地域ポイントでチョイソコに無料で乗ったり、市の施設を無料で利用したりできる取組みを企画しています。高齢者が移動して、何らかの活動をすることによってポイントがたまり、それがさらに次の活動につながるような仕掛けをする、というのがチョイソコの次のステップだと考えています。

坊: 高齢者に、何かを生み出す側に回ってもらうことが大事だというのは、地域を持続可能にしていくために、本当にその通りだと思います。元気な高齢者は地域を作る側に回ってもらわないと、もはや成り立たなくなってしまう。

川島氏: 実は、チョイソコの仕組みの中で、高齢者に地域作りの主体になってもらう機会があります。チョイソコには、住宅地のごみステーションや集会所前などに設ける「住宅地停留所」というものがありますが(写真1)、その停留所の位置を住民の皆さんで決めてもらうプロセスが、まさにそれです。

停留所の位置を決めるときは、行政が自治会や老人会とミーティングをして、行政から「地域にとって一番良い場所を決めてください。看板を設置する場所も調整してください」と言うと、住民さんたちが「あそこには移動に困っている人たちがいるから、その人たちが行きやすい場所にしよう」という風に、いろいろ考えて決めてくれるんです。我々はそこまで細かい情報を持ち合わせていませんから、住民の皆さんが自分たちで考えて、困っている人たちが使いやすくなるように、チョイソコを走らせようと話し合い、調整してくれるのです。

停留所の位置を決めるときは、行政が自治会や老人会とミーティングをして、行政から「地域にとって一番良い場所を決めてください。看板を設置する場所も調整してください」と言うと、住民さんたちが「あそこには移動に困っている人たちがいるから、その人たちが行きやすい場所にしよう」という風に、いろいろ考えて決めてくれるんです。我々はそこまで細かい情報を持ち合わせていませんから、住民の皆さんが自分たちで考えて、困っている人たちが使いやすくなるように、チョイソコを走らせようと話し合い、調整してくれるのです。実は、そうやって「地域の役に立ちたい」と思っている人はたくさんいて、何か活躍したいと、うずうずしているんです。チョイソコの仕組みの中で、その意欲をうまく引き出すことができると、とても良い事業になるのかなと思います。

早川が、今後は交通不便地域の市南部に自治会停留所を設けたいという話をしましたが、それも、自治会が自分たちでお金を出し合って、チョイソコを呼んで来て、「地域のみんなに使ってもらおう、地域の宝として移動手段を守って、課題解決しよう」ということにつながると思います。

移動サービスが、「行政から与えられるもの」だと思われる、つまり「上から与えられる公共交通」とするのは、せっかくのチャンスがもったいない。それでは結局、運行しても使ってもらえない。チョイソコには、高齢者を地域づくりの主体にする土壌がすごくあるので、これからはそういう方向に活用していく必要があるのではないでしょうか。

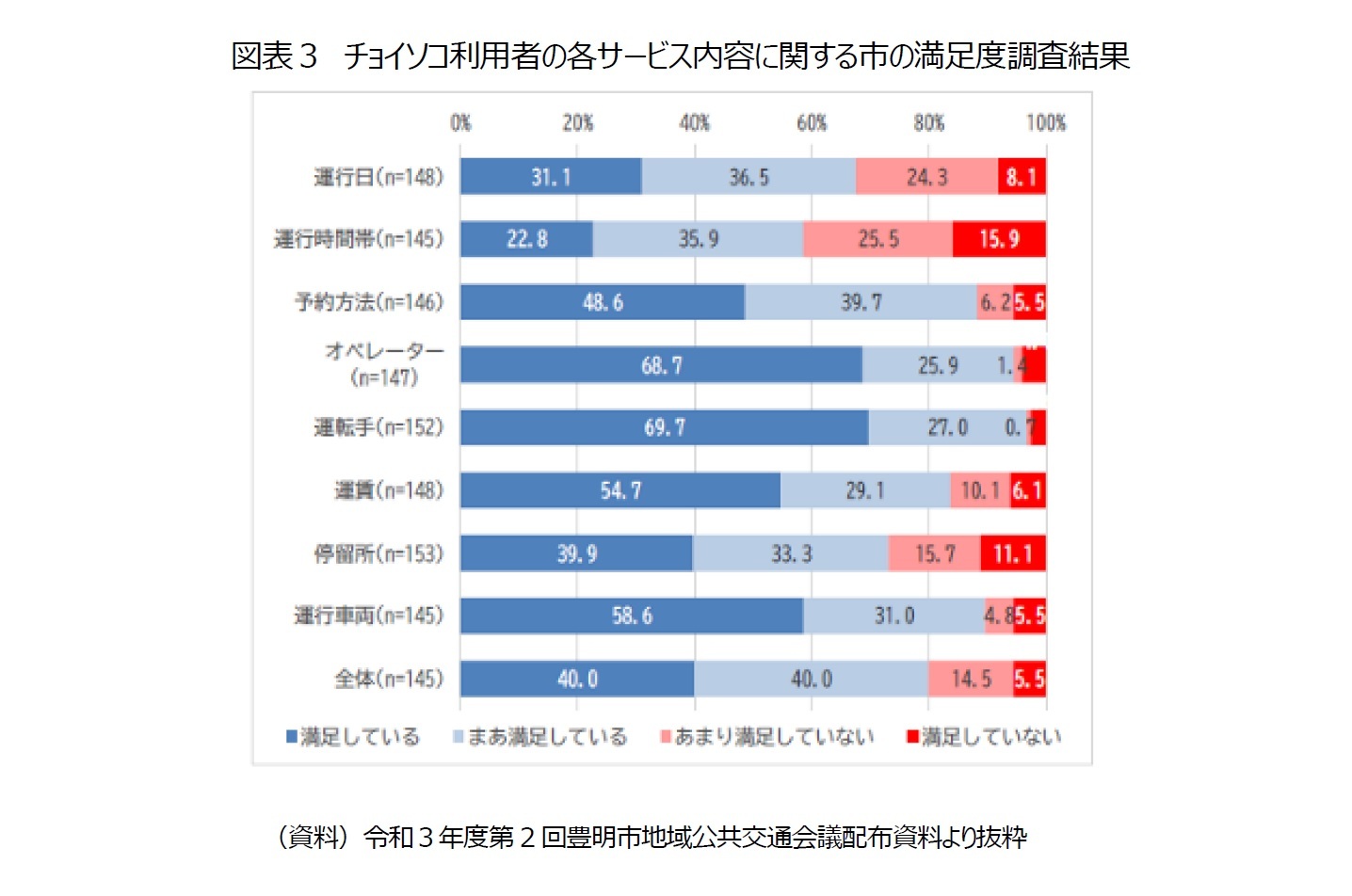

早川氏: 先ほど話に出ていた「コミュニティ形成」につながるかなと思うことがあります。昨年実施した、チョイソコ利用者へのアンケートの結果、コールセンターのオペレーターさんと、ドライバーさんへの満足度がすごく高いんです(図表3)。いずれも「満足」と「やや満足」の合計が9割を超えていました。その結果を見て、ドライバーさんやオペレーターさんと話をするのが、生きがいになっている方がいるんだろうと実感したところです。そういう意味でも、チョイソコは、他の公共交通とは違う部分があると感じています。また、アンケート結果からは伺えなかったですが、乗合サービスなので、地元の人が乗ったときに車内でお互いにコミュニケーションして、地域のコミュニティ形成ができているんじゃないかなと期待しています。

早川氏: 先ほど話に出ていた「コミュニティ形成」につながるかなと思うことがあります。昨年実施した、チョイソコ利用者へのアンケートの結果、コールセンターのオペレーターさんと、ドライバーさんへの満足度がすごく高いんです(図表3)。いずれも「満足」と「やや満足」の合計が9割を超えていました。その結果を見て、ドライバーさんやオペレーターさんと話をするのが、生きがいになっている方がいるんだろうと実感したところです。そういう意味でも、チョイソコは、他の公共交通とは違う部分があると感じています。また、アンケート結果からは伺えなかったですが、乗合サービスなので、地元の人が乗ったときに車内でお互いにコミュニケーションして、地域のコミュニティ形成ができているんじゃないかなと期待しています。

坊: 今後、チョイソコを使ってどんな活動をしていくかを考える上でも、オペレーターさんの存在は鍵になると思います。普段から高齢者の皆さんと話をして、生活上どういうニーズがあるか、その方たちがどのエリアに住んでいるかを知っているというのは、すごく大きい。先ほども申し上げましたが、チョイソコは、AIとオペレーター、高度な技術と人間という、性質の異なる二つの大きな資源を持っている点に、大きな優位性があると思いました。

(この対談は2021年11月25日、愛知県刈谷市の株式会社アイシンで行いました)

(2022年02月14日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(下)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例から】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(下)~全国30地域に展開するアイシン「チョイソコ」の事例からのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!