- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 気候変動シナリオの設定-社会経済、政策展望、技術進化、排出経路、をどう組み合わせるか

気候変動シナリオの設定-社会経済、政策展望、技術進化、排出経路、をどう組み合わせるか

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

気候変動問題については、地球温暖化や気候変動が直接もたらす社会生活の変化と、気候変動に関する長期的な政策に伴う事業環境の変化を予想し、そうした変化が、社会や企業経営にどのような影響を及ぼすかを検討する「シナリオ分析」を行うことが一般的とされている。そのためには、まず、「気候変動シナリオ」をどのように設定するか、がポイントとなる。

2021年2月に、国際アクチュアリー会(International Actuarial Association, IAA)は、気候変動シナリオに関する入門ペーパー(以下、ペーパー)を公表している1。本稿では、その内容をもとに、気候変動シナリオについて、考えてみることとしたい。

1 “Introduction to Climate-Related Scenarios”(IAA Climate Risk Task Force, Feb 2021)

2――気候変動の波及経路の複雑さ

2 IPCC は、Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)の略。

4|影響が分岐して波及的に広がることも多い

4|影響が分岐して波及的に広がることも多い影響が、さまざまな領域に分岐して、波及的に広がることも多い。たとえば、二酸化炭素ガスの排出は、海水を酸性化させて、魚介類などの生態系に影響を与える。それとともに、海水を温暖化させて、サンゴの生態系にも影響を与え、サンゴ礁の壊滅を引き起こしかねない。その結果、水産業や住環境の変化などを通じて、人間の生活にも影響が及ぶ可能性がある。

通常、これらの影響がどのように現れるかを予測することは、困難である。この困難な課題である複雑なシステムで、起こりうる影響を定性的に考えるために、要因と影響の関係を図示することは有用とされる。これらの図示をもとに、シナリオの構築が検討される。

3――リスクへの対処

3 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が、2017年に公表した提言では、法規制リスクは政策リスクと合わせて政策・法規制リスクとされ、風評リスクとともに、移行リスクの種類の一部とされている。

物理的リスクが増大すると、場合によっては、保険がかけられなくなる。たとえば、洪水、森林火災、ハリケーン、熱帯低気圧などがもたらす保障コストの規模や、その不確実性が増大すると、保険会社が手頃な保険料を設定してカバーを提供することが不可能になる場合がある。その結果、所有者は物件を放棄したり、保険カバーがないまま損失をすべて被ったりすることが起こる。

また、個々の保険会社だけではカバーできずに、複数の保険会社や政府が関与して、公的保険やプーリングを行う可能性もある。ペーパーでは、保険会社のアクチュアリーは、リスクを保険の対象とし、保険契約者や社会を守るために、どのような貢献ができるかを考えるべきだ、としている。

さらに、保険には、カバーの提供を通じて、顧客にリスク対応へのインセンティブを与える役割も期待される。たとえば、火災保険で、気候変動に伴う災害が起こりにくいとみられる地域には、安価な保険料を設定することにより、人々にそうした地域への移住を促す、といったことが考えられる。

ぺーパーによると、移行リスクには、悪影響となる行動を抑制し、気候変動への適応を促す政策に伴う「政策リスク」。低炭素経済への転換のための技術の開発・展開に伴う「技術リスク」。化石燃料からの脱却を促すような特定の製品・サービスの需給変化に伴う「市場リスク」がある。

(1) 政策リスク

低炭素経済への移行を促進するための政策は、人間の活動を化石燃料への依存から脱却させ、エネルギー利用の効率を高める。ただし、急激な政策変換は、移行リスクを高める。たとえば、1.5℃以下シナリオといった厳しいシナリオの選択は、2℃シナリオよりも、大きな資産価値低下をもたらす。

(2) 技術リスク

世界のエネルギーシステムは巨大であり、何兆ドルものインフラストラクチャーをレガシー(遺産)として抱えている。このため、技術革新によるエネルギーシステムの変更は、一部の地域や部門に大きな影響を与える可能性がある。技術リスクの評価には、規模とスピードへの目配りが求められる。

(3) 市場リスク

低炭素経済への転換により、化石燃料の利用を前提とした既存インフラは資産価値を大きく損ない、座礁資産となる。座礁資産の発生は、資産運用上の損失を引き起こす可能性がある。インフラの置き換えにあたり、緩和措置等の導入を通じて、市場リスクの軽減が図られることが望ましい。

(2) 風評リスク

気候変動は、低炭素経済への移行に関する風評リスクの原因となる。風評リスクは、顧客や一般市民の判断によって影響を受ける。そのため、風評リスクは、評価が非常に難しく、保険でカバーすることは困難となる。だが、現実のリスクであり、これを無視することはできない。

4――シナリオ設定にあたっての考え方

気候変動シナリオは、「気候が安定した最終状態に移行する」、「温室効果ガス排出量が実質ゼロに達する」までの経路について記述するものである。低炭素経済への移行に伴って生じる、さまざまな変化の相互作用を反映して、最終的には同じ到達点に至る場合でも、多くの経路が考えられる。

シナリオ設定の際は、TCFD の提言によって生み出された新たな状況を考慮に入れるべきである。2017年6月にTCFD提言が公表されて以来、気候関連の情報開示は顕著に増加している。同提言は強制的なものではないが、今後、政府や資本市場等からの開示を求める声が高まるものと考えられる。

シナリオは、温暖化の程度や温室効果ガス排出量が安定する、到達点の年に従って分類できる。しかし、年間の温室効果ガス排出量が実質ゼロに至った後にも、累積排出量の影響により、地球温暖化は継続するものとみられる。すなわち、到達点で、問題がすべて解決するというわけではない。

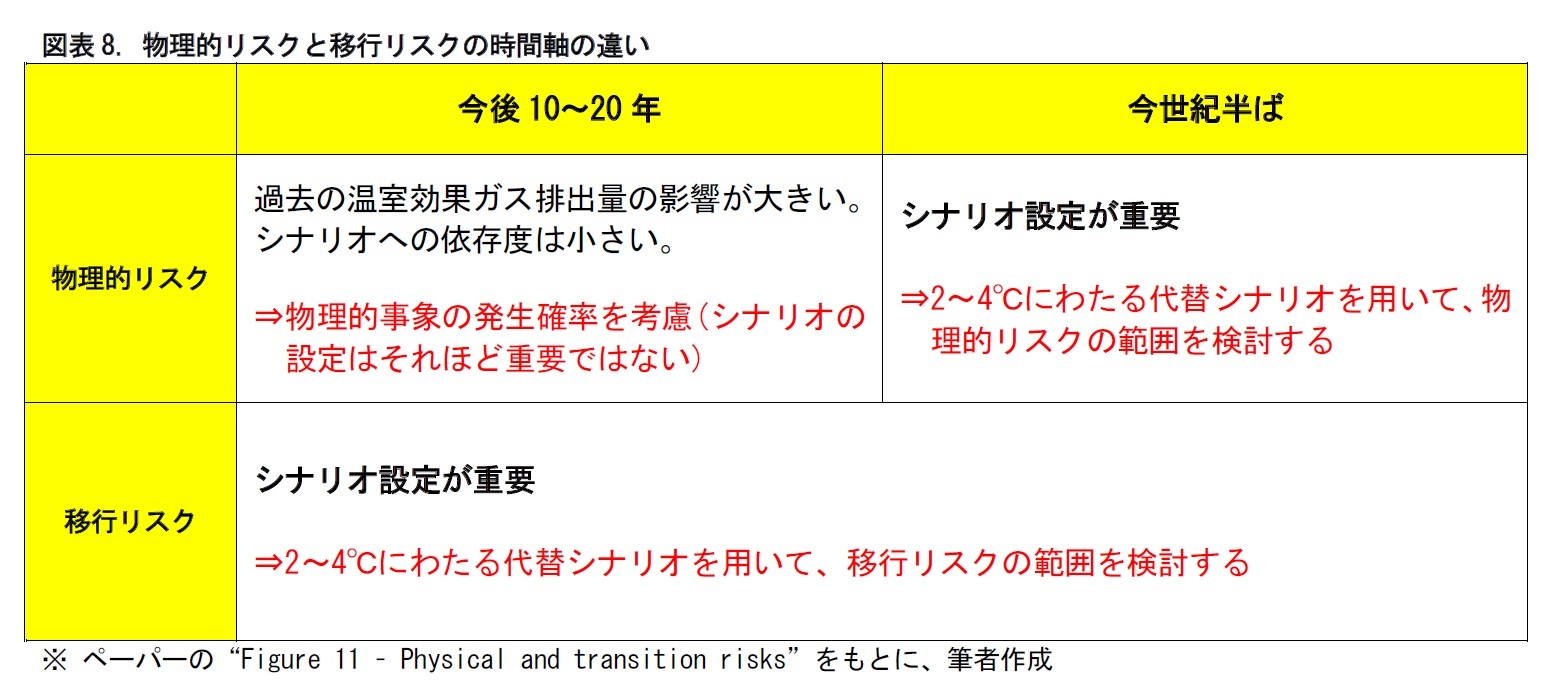

物理的要因と移行要因の組み合わせでリスクが発生することはほぼ確実だが、いつどのような結果があらわれるかは不確実だ。政府、企業、個人の行動によっても結果は異なる。そのため、進捗状況をモニタリングし、リスクへの曝露の変化に応じて、シナリオを動的に調整していく必要がある。

一般に、シナリオの設定には、以下のようないくつかの目的がある。これらのうち、自社の主な目的は一体何なのか、を十分に理解したうえで、シナリオを設定することが必要となる。

(シナリオ設定の目的(例))

・気候変動の複合的な曝露について評価を行う

・企業とそのサプライチェーン、ビジネスモデル、事業計画への影響を理解する

・将来の生態系に関わるリスクと機会を特定する

・より極端なシナリオへの耐性をテストする

なお、TCFDは、シナリオについての望ましい特性をリストアップしている。シナリオ設定にあたっては、これらの特性をどのように具備させるか、を考慮することも求められる。

・実現可能性 : シナリオに記述される事象は、実現の可能性がある、信頼に足るものであるべき

・明瞭区分性 : 各シナリオは、明瞭に区分された決定要因に基づいて記述されるべき

・論理一貫性 : シナリオに記述される各要素間の相互作用は、一貫した強固な論理に従うべき

・適切課題性 : 懸案の特定課題が、シナリオにとって重要事項となるべき

・課題提示性 : シナリオは、現状と将来の課題を、明確に提示すべき

・透明保持性 : シナリオは適用した方法、仮定、選択理由、結果、結論に関して透明性を保つべき

世界の温室効果ガス排出量は、年ごとに劇的に変化するといったものではないため、シナリオは緩和努力を徐々に反映することが期待される。したがって、排出量のピーク年、排出量の減少速度、最終的な安定化レベルによって、経路は連続的な滑らかな曲線となる4。それらは数学的予測に基づいた整然としたものとなり、将来のある時点で安定状態に達するものとされる。

ただし、温室効果ガス排出量の削減を加速させたり、停滞させたりするような、政治的な反応や世論の変化に伴う、変曲点は排除できない。また、地震やパンデミック5のような、気候とは別に外部からもたらされる事象を、シナリオに組み入れることも考えられる。

4 IPCCによる温室効果ガスの代表濃度経路(Representative Concentration Pathways, RCP)は、物理法則や外挿に基づく数学的予測として構築されている。

5 ここでいうパンデミックには、気候変動に伴う熱帯感染症の蔓延は含んでいない。

5――シナリオ要素の分析

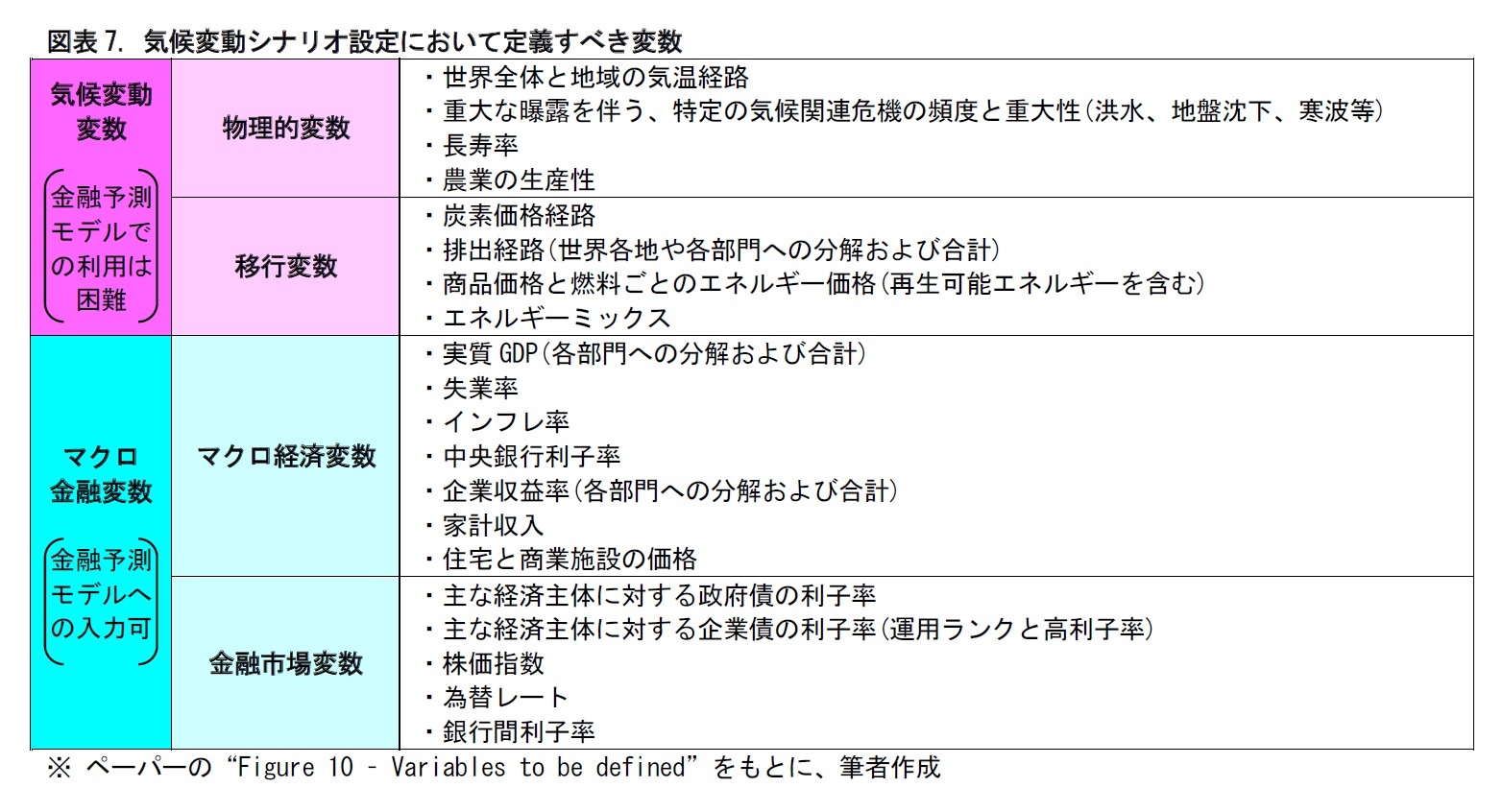

一般に、気候変動シナリオは、4つの主要な要素を組み合わせて設定される。これら4要素間の、相互作用やフィードバックループを、どのように設定するか、がポイントとなる。

(1) 社会経済

共通社会経済経路 (Shared Socio-economic Pathways, SSP)が、国際的な学術チームによって開発されてきた。SSPは、社会経済的説明を設定して、気候変動の物理的影響の分析を支援する6。

6 SSPは、気候科学者、経済学者等の研究者により、次の100年ほどの間に世界の社会、人口動態、経済がどのように変化するかを検討するために、構築されてきたさまざまな経路を指す。

(2) 政策展望

将来の気候政策の展望と経済政策に関する仮定で、直接的(例えば、排出量に課税や数量制限を課すことで)または間接的(例えば、技術、材料及び効率に関する規制を通じて)に排出量に影響を与える。

(3) 技術進化

排出量を削減するには自然エネルギーへの移行が必要であり、これを定量化する必要がある。この要素は、炭素税、エネルギー源、コスト、自然エネルギーへの投資などをカバーする。

(4) 排出経路

大気中の温室効果ガス濃度の変化をカバーする。これには、気温、降水量、風量、海面上昇などの気象変化の時期や強度が含まれる。この要素は、最終目標までの計画や、物理的リスクと移行リスクのバランスを設定する。

物理的リスクは、単独の経済主体では、ほとんどコントロールできない点に留意する必要がある。なぜなら、物理的リスクは、世界中の、多くの政府、企業、個人の意思決定に左右されるからである。このため、物理的リスクの影響は、温室効果ガス排出量の蓄積につれて、徐々に大きくなる可能性が高い。

一方、移行リスクは、法規制の適用区域ごとに設定される政策に依存する。そのため、単独の経済主体のコントロールが効くケースもありうる。例えば、将来、炭素税が導入されるとした場合、税制の詳細なルールは国によって異なるものとなる可能性が高い。ただし、その場合でも、一つの国の中では、各企業に、同一のルールが等しく適用されることとなろう。そこで、その国の企業が、自国の炭素税ルールに見合うよう、ビジネスモデルを適切に計画・適応することで、炭素税導入に伴う移行リスクの影響を緩和できる可能性がある。

これらのリスクは、政治的決定に大きく依存している。その決定は、新たに判明する排出量の実績等に対する、世論の反応などにも影響される。このため、リスクの重大性が、急激かつ突発的に変化する可能性があるものと考えられる。

6――おわりに (私見)

引き続き、それらの動向に注意していくこととしたい。

(2021年09月29日「保険・年金フォーカス」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【気候変動シナリオの設定-社会経済、政策展望、技術進化、排出経路、をどう組み合わせるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

気候変動シナリオの設定-社会経済、政策展望、技術進化、排出経路、をどう組み合わせるかのレポート Topへ

![図表6. 気候変動関連の訴訟数[訴訟継続中] (世界全体)](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/68862_ext_15_11.jpg?v=1632884455)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!