- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- MaaSは超高齢社会の移動問題を解決するか~バス会社「みちのりホールディングス」の取り組みから考える~

2021年08月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

地方では交通手段が不足。MaaSで交通サービスを「増やす」と「つなぐ」の両方が必要

坊准主任研究員 (以下、坊):スマートフォンのアプリから、複数の交通モードを一括して検索・予約・決済できる「MaaS(マース)」は、交通サービスの利便性を向上し、異業種連携による新たな市場開拓、需要喚起につながるものとして期待されています。2018年に国内で注目が急上昇すると、異業種から交通分野への新規参入も相次ぎ、AIなど先端技術を用いた移動関連サービスが次々開発されています。一方で、これらのサービスが本当に実用化され、地域の移動課題解決につながるのかは、まだ見えてきません。今日は、みちのりホールディングスさんが2019年度から茨城県日立市で実施しているMaaSの取り組みを題材として、MaaSの課題について議論したいと思います1。まず、みちのりホールディングスさんの具体的な取り組み内容について教えてください。

浅井康太氏 (株式会社みちのりホールディングスディレクター、以下、浅井氏):私たちは、「地方版MaaS」を創ろうとしています。MaaSは、複数の交通モードをつなげて使いやすくするサービスですが、地方ではそもそも交通手段がかなり少ないので、まず交通手段を増やし、それをつなげていこうという発想です。「増やす」と「つなぐ」を両方やるのが地方版MaaSの特徴です。

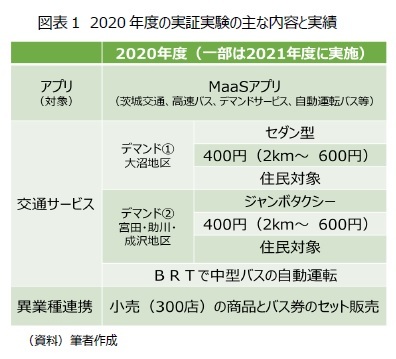

浅井康太氏 (株式会社みちのりホールディングスディレクター、以下、浅井氏):私たちは、「地方版MaaS」を創ろうとしています。MaaSは、複数の交通モードをつなげて使いやすくするサービスですが、地方ではそもそも交通手段がかなり少ないので、まず交通手段を増やし、それをつなげていこうという発想です。「増やす」と「つなぐ」を両方やるのが地方版MaaSの特徴です。 日立市では2019年度から実証実験に取り組んでいますが、1年目はまず、交通手段をつなぐためのアプリを作りました(図表1)。増やす方では、AIデマンド交通2を始めました。2年目はアプリをバージョンアップし、乗換検索からも使えるようにし、さらにAIデマンド交通を拡大しました(写真1)。

長期的には、自動運転を取り入れて、運転手不足の状況でもサービスの質を維持していけるようにしようと考えており、別の実証実験の中で、旧日立電鉄線跡地を運行する「ひたちBRT」3の自動運転にも取り組んでいます(写真2)。

1 2019年度は、茨城交通、電鉄タクシー、みちのりホールディングス、日立製作所、茨城県、日立市、常陽銀行、茨城大学により構成する「日立市新モビリティ協議会」が実施主体となって実証実験を実施。2020年度は日立市、ひたちなか市、高萩市、東海村、茨城県、関東運輸局、日立製作所、ひたちなか海浜鉄道、常陽銀行、茨城大学、茨城交通、電鉄タクシー、みちのりホールディングスで構成する「ひたち圏域新モビリティサービス推進協議会」が実施主体となって実証実験を実施。いずれも、国土交通省と経済産業省の共同プロジェクト「スマートモビリティチャレンジ」で支援対象に選定されている。

2 あらかじめ決めたダイヤや路線通りに運行する定時定路線バスとは違い、予約があったタイミングで、乗客の乗車場所や目的地等に合わせたルートを走行する交通サービス。「AIオンデマンド」は、AIによって最適ルートを選択する。使用する車両の種類には、バス型やワゴン型、セダン型などがある。尚、みちのりホールディングスは直近では、サービス態様・機能から「呼出型最適経路バス」という呼称を用いている。

3 BRT(Bus Rapid Transit=バス高速輸送システム)は、専用レーンを整備するなどして遅滞を防ぐ新しい形のバス輸送のこと。鉄道よりも導入コストを抑えられる他、再開発やインバウンドによる乗客増加や、ドライバー不足に対応する手段としても期待されている。

地域の移動課題から出発する

坊: MaaSによって、具体的に、地域のどのような移動課題の解決を目指しているのですか。

浅井氏: 日立市の交通状況は、海沿いを南北に主要道路が2本走っていて、その西側は山になっています。人が住めるエリアが狭いので、高度成長期に、山側にニュータウンがいくつも開発されました。ところが、ニュータウン造成から40年以上経ち、そこに住んでいる人は退職世代になった。みちのりグループの茨城交通がバスを運行していますが、本数は1日5~6本しかない。ニュータウンに住む人が、より自由に、地域を移動できるようにしたい、というのが我々の構想です。そこで、2020年度の実証実験として「宮田・助川・成沢」と「大沼」という二つのエリアで、ジャンボタクシーを用いてAIデマンドサービスを運行することにしました。本当は2020年度中に実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で、今年6月から実施しています。

坊: 同じようなオールドニュータウンは全国にたくさんあります。現役世代の時にはマイカー運転ができるので自由な生活ができるが、運転をやめた途端に移動手段に困る。団地は坂の上に造成されるケースが多く、距離が短いように見えても、年を取ってから歩いて生活するのは大変です。

浅井氏: 日立市の交通状況は、海沿いを南北に主要道路が2本走っていて、その西側は山になっています。人が住めるエリアが狭いので、高度成長期に、山側にニュータウンがいくつも開発されました。ところが、ニュータウン造成から40年以上経ち、そこに住んでいる人は退職世代になった。みちのりグループの茨城交通がバスを運行していますが、本数は1日5~6本しかない。ニュータウンに住む人が、より自由に、地域を移動できるようにしたい、というのが我々の構想です。そこで、2020年度の実証実験として「宮田・助川・成沢」と「大沼」という二つのエリアで、ジャンボタクシーを用いてAIデマンドサービスを運行することにしました。本当は2020年度中に実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で、今年6月から実施しています。

坊: 同じようなオールドニュータウンは全国にたくさんあります。現役世代の時にはマイカー運転ができるので自由な生活ができるが、運転をやめた途端に移動手段に困る。団地は坂の上に造成されるケースが多く、距離が短いように見えても、年を取ってから歩いて生活するのは大変です。

浅井氏: 高齢になり、運転免許を返した途端に、外出が減って生活の質が急に下がるというパターンが多いのが現状です。年を取ると重い荷物を持って歩くのも大変ので、バス停まで歩くのも困難になる。今は、買い物へ行くにも、行きは頑張ってバスに乗り、帰りは料金が高いけど我慢してタクシーで帰るという人もいる。また、実際に団地を歩いて住民の方に話を聴いたところ、「用事がある時は息子や嫁に乗せてもらうけど、すごく気を遣う」と言う方もいた。そういう人たちに、マイカーを運転していた時と同じぐらい、もしくはそれに近いぐらい便利な移動サービスを提供したい。

浅井氏: 高齢になり、運転免許を返した途端に、外出が減って生活の質が急に下がるというパターンが多いのが現状です。年を取ると重い荷物を持って歩くのも大変ので、バス停まで歩くのも困難になる。今は、買い物へ行くにも、行きは頑張ってバスに乗り、帰りは料金が高いけど我慢してタクシーで帰るという人もいる。また、実際に団地を歩いて住民の方に話を聴いたところ、「用事がある時は息子や嫁に乗せてもらうけど、すごく気を遣う」と言う方もいた。そういう人たちに、マイカーを運転していた時と同じぐらい、もしくはそれに近いぐらい便利な移動サービスを提供したい。坊: 全国各地で同じ問題が発生していますが、バス事業者の中には、バス利用が難しくなってきた高齢者が増加していることを課題認識し、自ら対応に取り組んでいるところは必ずしも多くないのではないでしょうか。

浅井氏: 我々はバス事業をやっていますが、バスだけでは全てのお客さんの移動ニーズを満たせない、という認識をもともと持っていました。バスは運行ダイヤが決まっていて、「何時にこの駅を出て、このルートを走ります」という乗り物。そうすると、お客さんが本当に行きたいところへ行けるかというと、バス停を降りてからちょっと歩かないといけない。バスがそのお客さんの本当の目的地まで行こうとすると、より複雑な運行ルートになり、まっすぐ行きたいお客さんからいうと遠回りになる。そのバランスを取ると、無難なルートが出来上がるので、みんなちょっとずつ、自分のニーズと合っていないことになる。それでも安いから我慢して乗っている。一方でタクシーはと言うと、完全に自由に、行きたいところまで行ける。でも高いねと。じゃあバスとタクシーの間ぐらいで、「乗車まで少し待つけど目的地のすぐ近くまで行ける」という移動サービスを創ろうと。それが「呼出型最適経路バス」(デマンドサービス)です。我々のグループは、バス事業もタクシー事業も両方持っているので、その中間というコンセプトを考えやすかったのかもしれない。

坊: みちのりホールディングスさんでは、MaaSをやろうという機運はどのように形成されたのですか?

浅井氏: みちのりホールディングスは持ち株会社で、グループには東北、北関東の五つのバス会社があります。従業員は全部で5,000人ぐらいです。ホールディングスでIT分野を担当する私と、代表の松本の二人でMaaSの取り組みを考えています。具体的な取り組みを始めたのは2018年ですが、2016年頃から「マルチモーダル」というコンセプトをどう我々のビジネスに取り込んでいくかについて検討していました。要は、複数の交通手段を選択しやすくする「乗換検索」をキーテクノロジーにして、利便性を向上する方法を考えていた。それがMaaSにつながったということです。

高齢者にはハードルが高いアプリを用いたサービス

坊: AIデマンドサービスには2019年度から取り組んでいますが、成果はどうだったのでしょうか。

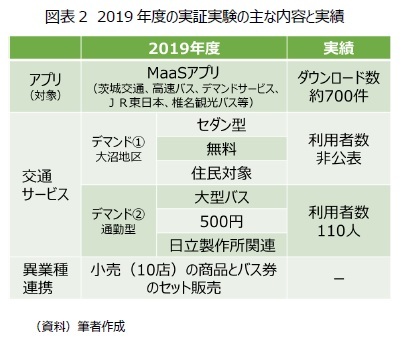

浅井氏: 2019年度は大沼エリアと、日立製作所関連の従業員を対象にした通勤型という、2種類のAIデマンドサービスを実施しました(図表2)。大沼エリアの方は、ひたちBRTの停留所で降りたお客さんに対して、MaaSアプリで予約したデマンドサービスにさっと乗り換えてもらうというもの。最初のバスと、次の乗り物をスムーズに乗れるという、MaaSのコンセプト自体を体験してもらうことが主な目的でした。そのため、運賃も無料としました。しかし、結果的には、アプリから事前予約した人は少なく、デマンドサービスの運転手が通行人に声をかけて送迎したパターンがほとんどでした。高齢者が多かったので、「こういうサービスがあったら便利だけど、スマホで予約するのはハードルが高いね」と言われました。

浅井氏: 2019年度は大沼エリアと、日立製作所関連の従業員を対象にした通勤型という、2種類のAIデマンドサービスを実施しました(図表2)。大沼エリアの方は、ひたちBRTの停留所で降りたお客さんに対して、MaaSアプリで予約したデマンドサービスにさっと乗り換えてもらうというもの。最初のバスと、次の乗り物をスムーズに乗れるという、MaaSのコンセプト自体を体験してもらうことが主な目的でした。そのため、運賃も無料としました。しかし、結果的には、アプリから事前予約した人は少なく、デマンドサービスの運転手が通行人に声をかけて送迎したパターンがほとんどでした。高齢者が多かったので、「こういうサービスがあったら便利だけど、スマホで予約するのはハードルが高いね」と言われました。坊: 統計だけ見ると、高齢者のインターネット利用率は上がっていますが、実際に日ごろ利用しているサービスは限られていると思います。特に、クレジットカード決済を伴うものには心理的な抵抗や不安感が強い。全国で新しいモビリティサービスを実施しているところでも、アプリでは高齢者には使いづらいということで、結局、後で電話受付も始めた、というケースが多いです。

浅井氏: 我々がアプリを利用しない層にアクセスするためには、昔ながらのコールセンターを設置して、電話で受け付けをしないといけない。その分のコストを負担することができれば高齢者が利用しやすいサービスを提供できるが、維持コストは高くなります。

実装では、技術的課題よりも、企業の社内ルールなど制度的課題が大きい

浅井氏: 2019年度に行ったもう1件のデマンドサービスは、日立製作所の工場や研究所に通勤している従業員を対象にしたものです。日立市と近郊エリアでは、市民の多くが日立製作所関連です。通勤時間帯にはJR常磐線の電車が1時間に4~5本走っていましたが、見ていると山手線並みにぎゅうぎゅう詰め。自宅から乗る駅までは離れていて、降りた駅から職場も離れている。だったら直接自宅から職場まで行けるようになれば便利ではないか、というシンプルな発想です。大型バスを朝夕に1本ずつ運行し、事前に予約があった乗降所に立ち寄って、最短ルートで運行しました。運賃は500円に設定しました。

坊: 地方だとマイカー利用率が高いので、マイカー通勤をしていたのかと思いました。

浅井氏:この地域は南北に走る主要道路が2本しかなく、渋滞しやすい。従業員が一斉にマイカー通勤をすると渋滞が発生し、地域に迷惑をかけてしまうし、職場でも駐車場を確保できないので、電車通勤をしているのです。案外、地方の企業でも通勤は公共交通を使うように勧めているというところが多いんですよ。

坊: 地方だとマイカー利用率が高いので、マイカー通勤をしていたのかと思いました。

浅井氏:この地域は南北に走る主要道路が2本しかなく、渋滞しやすい。従業員が一斉にマイカー通勤をすると渋滞が発生し、地域に迷惑をかけてしまうし、職場でも駐車場を確保できないので、電車通勤をしているのです。案外、地方の企業でも通勤は公共交通を使うように勧めているというところが多いんですよ。

坊: 想定通りの実績が得られたのでしょうか。

坊: 想定通りの実績が得られたのでしょうか。浅井氏:1日平均6.5人、最も多い日で23人が利用しましたが、数字は想定を下回りました。理由ははっきりしていて、職場から支給されている通勤費用は電車の定期代で支給されているので、従業員が電車の定期券を購入した上で、さらにデマンドサービスを利用すると、個人の持ち出しになる。ここは企業側と連携が必要なところで、企業が通勤費としてデマンドサービスの定期代も電車の定期代のように選択できるようにしてくれれば、我々も本格運行できるようになるのではないかと思っています。案外、デマンドサービスの技術的な問題よりも、地域の企業側のルールという、制度的な課題が大きいことが分かりました。一方、気付きもありました。我々は、JR東海道線を走っているグリーン車のイメージで、「いつものしんどい通勤が、プラス数百円払うとデマンドサービスで快適に通勤できる」というコンセプトで実施しましたが、実際に運行してみると、足が悪い社員の方が何度も利用してくれた。普段の満員電車では通勤に苦労されていたようです。通勤でも、移動困難な方の、デマンドサービスへのニーズがあることが分かりました。

(2021年08月06日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【MaaSは超高齢社会の移動問題を解決するか~バス会社「みちのりホールディングス」の取り組みから考える~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

MaaSは超高齢社会の移動問題を解決するか~バス会社「みちのりホールディングス」の取り組みから考える~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!