- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- なぜテレワークは日本で普及しなかったのか?-経済、働き方、消費への影響と今後の課題

なぜテレワークは日本で普及しなかったのか?-経済、働き方、消費への影響と今後の課題

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――テレワークや在宅勤務の現状

テレワークは「離れた場所」という意味の「tele」と働くという意味の「work」を組み合わせた言葉で、総務省は「ICTを活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」として定義している。日本ではテレワークと在宅勤務がほぼ同じ意味で使われているものの、厳密に区分すると在宅勤務はテレワークの一つだと言える。つまり、テレワークは、在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークに区分することができる。

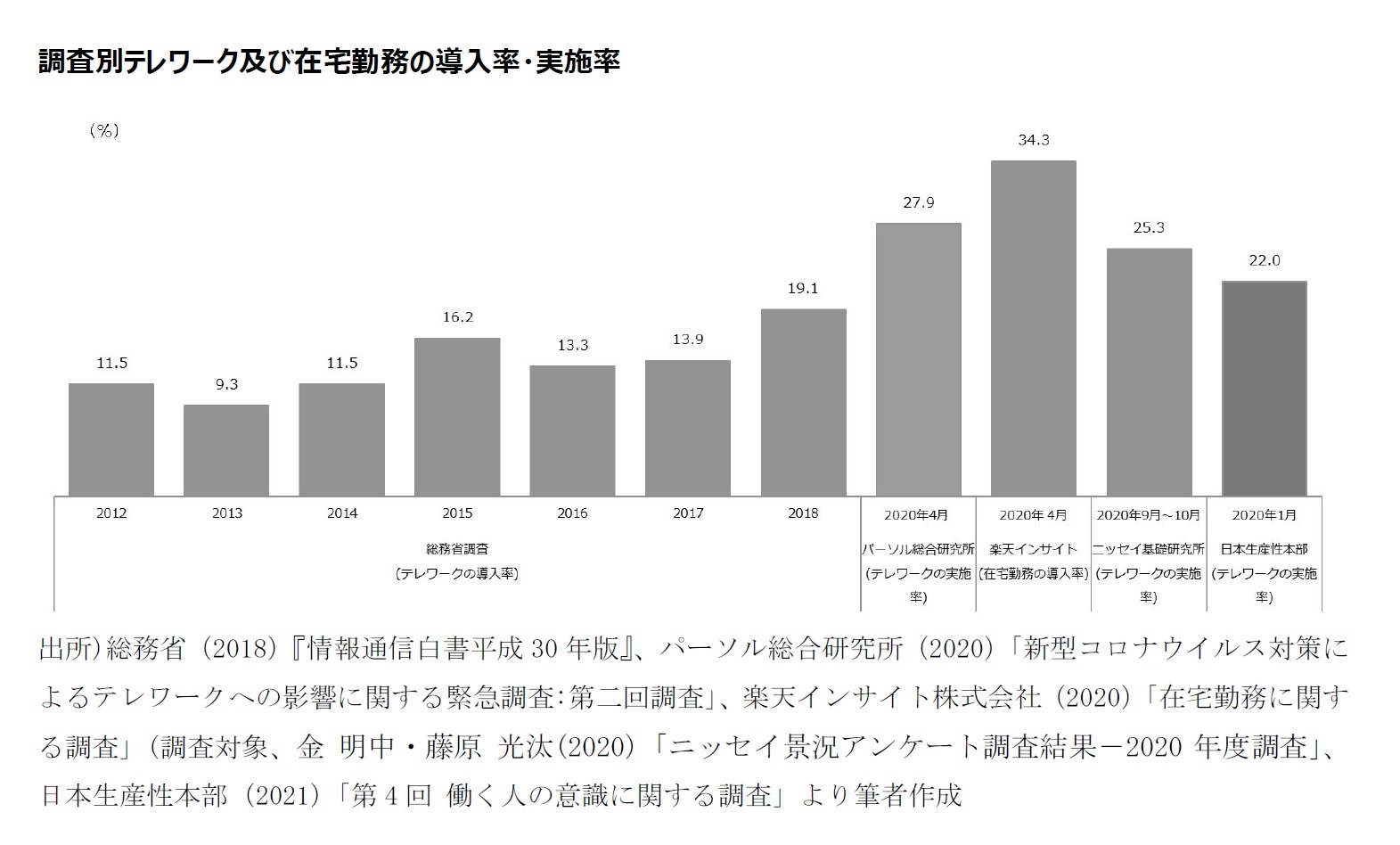

総務省の調査結果によると、日本企業におけるテレワークの導入率は2017年の13.9%から2018年には19.1%へと5.2ポイントも上昇した。また、パーソル総合研究所の調査結果によると、正社員のテレワーク実施率は2020年3月の13.2%から、最初の緊急事態宣言(2020年4~5月)を発令した4月以降は27.9%へと2倍以上も上昇した。一方、楽天インサイト株式会社の調査では、回答者の34.3%が「勤務先で在宅勤務の制度が導入されている」と答えた。

しかしながら、新型コロナウイルスが長期化するとともにテレワークの実施率は減少傾向にある。ニッセイ景況アンケート(2020年調査)によると、2020年9月から10月の間にテレワークを実施している企業の割合は25.3%に止まっていた。また、日本生産性本部の調査(調査期間:2021年1月12日~13日)ではテレワークの実施率が22.0%まで低下したことが分かった。

2――なぜ今までテレワークは普及しなかったのか?

1) メンバーシップ型雇用が主流

まず、欧米諸国ではジョブ型の雇用制度を実施している会社が多いことに比べて、日本の場合はメンバーシップ型の雇用制度を実施している会社が多く、会社に対する帰属意識が欧米諸国に比べて強い点が挙げられる。ジョブ型雇用が職務を明確にした上で最適な人材を配置することに対して、メンバーシップ型雇用は職務を限定せず広く人材を採用し、OJTや社内研修で教育を行い、職務に必要な知識と経験を積ませるのが特徴である。つまり、ある特定の職務が担当できる人を採用するのではなく、採用した後に職場内の多様な職務を担当させる。入社と同時に組織のメンバーとして扱われ、担当していた業務がなくなっても配置転換され、定年まで雇用が保証される。その代わりにサービス残業の発生問題や、転勤や配置転換などの業務命令に従わざるを得ないケースが多い。また、業務を一人で担当せず、チームなどのグループで担当するため、メンバー同士の頻繁なコミュニケーションを必要とする。

2) ハンコや紙書類中心の企業文化の残存

二つ目の理由として、ハンコ(印鑑)文化と紙書類中心の企業文化が強く残っていることが挙げられる。緊急事態宣言以降、不要不急の外出自制が要求され、多くの企業がテレワークを実施していたにも関わらず、FAXや紙の契約書類等に押印をするために出社する人が一定数いたことがマスコミの報道で明らかになった。自宅のパソコンで作業をしても最終的には紙に印刷をし、上司のハンコをもらって契約先などに送付しないと業務が完結しないため、出社するケースが多かったそうだ。また、取引先等から送られてきた郵送物を確認するために出社している人もいる。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の調査によると、電子契約を採用している企業の割合(「複数の部門、取引先との間で電子契約を採用している(N対N型)」と「一部の取引先との間で電子契約を採用している(1対N型)」の合計)は、2017年から2019年にかけて、42.4%から44.2%へと少し上昇したものの、大きな変化はみられないのが現状である。

特に、大企業に比べて業務の電子化作業が遅れている中小企業の場合は、紙書類に押印をして決済をすることが多い。PDF変換ソフトのアクロバットリーダーで知られているアドビシステムズが、2019年9月に従業員数300人以下の企業を対象に、一般的な契約書の署名方法を聞いたところ、回答者の89.8%が「紙の書類にペン等で署名する」と回答した。電子サインソリューションを使用しているという回答は3.9%にとどまり、中小企業における電子サインソリューションの普及はこれからという結果となった。

また、会計ソフトを開発・提供する「freee株式会社」が、2020年4月に1~300名規模のスモールビジネス従事者1146人に対して実施したアンケート調査によると、テレワーク中でも出社が必要な主な理由として、「取引先から送られてくる書類の確認・整理作業」(38.3%)、「請求書など取引先関係の書類の郵送業務」(22.5%)、「契約書の押印作業」(22.2%)などが挙げられており、ハンコや紙書類文化の残存が原因で多くの人が出社していたことが分かる。

3) セキュリティに対する不安と財政負担の増加

三つ目の理由は、セキュリティへの不安や、システムの構築および装備の導入に伴うコストの増加とそれに対する財政負担が大きいことである。テレワークでは、会社以外に労働者の自宅やサテライトオフィス等で業務を行うため、セキュリティ対策が必須である。しかしながら、セキュリティを強化するためには、システムを補完する必要がある。さらに、オフィス以外の場所での勤務を可能にするためには、レンタル用のノートパソコンや無線wifiを提供したり、サテライトオフィスやシェアオフィスを用意する必要があり、そのためには企業の財政的な負担が増加することになる。

第一生命経済研究所は2020年4月、在宅勤務を導入する企業の負担額が年間1兆3千億円に上るという推計結果を発表した。在宅での遠隔会議の初期費用は、1社平均で年間490万円に至る。政府や自治体からの助成制度があったとは言え、中小企業にとっては大きな負担であることに違いない。

4) 設備や機器の不足

四つ目の理由は、テレワークを実施するための設備や機器が不足している点である。政府が緊急事態宣言を発令して以降、多くの企業が一度にテレワークを実施または拡大しようとした結果、供給が需要の伸びに追いつかずボトルネックが発生している。需要が急増することにより、通信を暗号化して情報の漏洩を防止するVPN(仮想専用線)の増設作業が間に合っていない。その主な理由としては、テレワークで使用する専用機器の供給が需要に追いついていないこと、ネットワーク技術者が不足していること、コンピュータの需要が供給を大きく上回っていることなどが挙げられる。

5) テレワークに適していない業務の存在

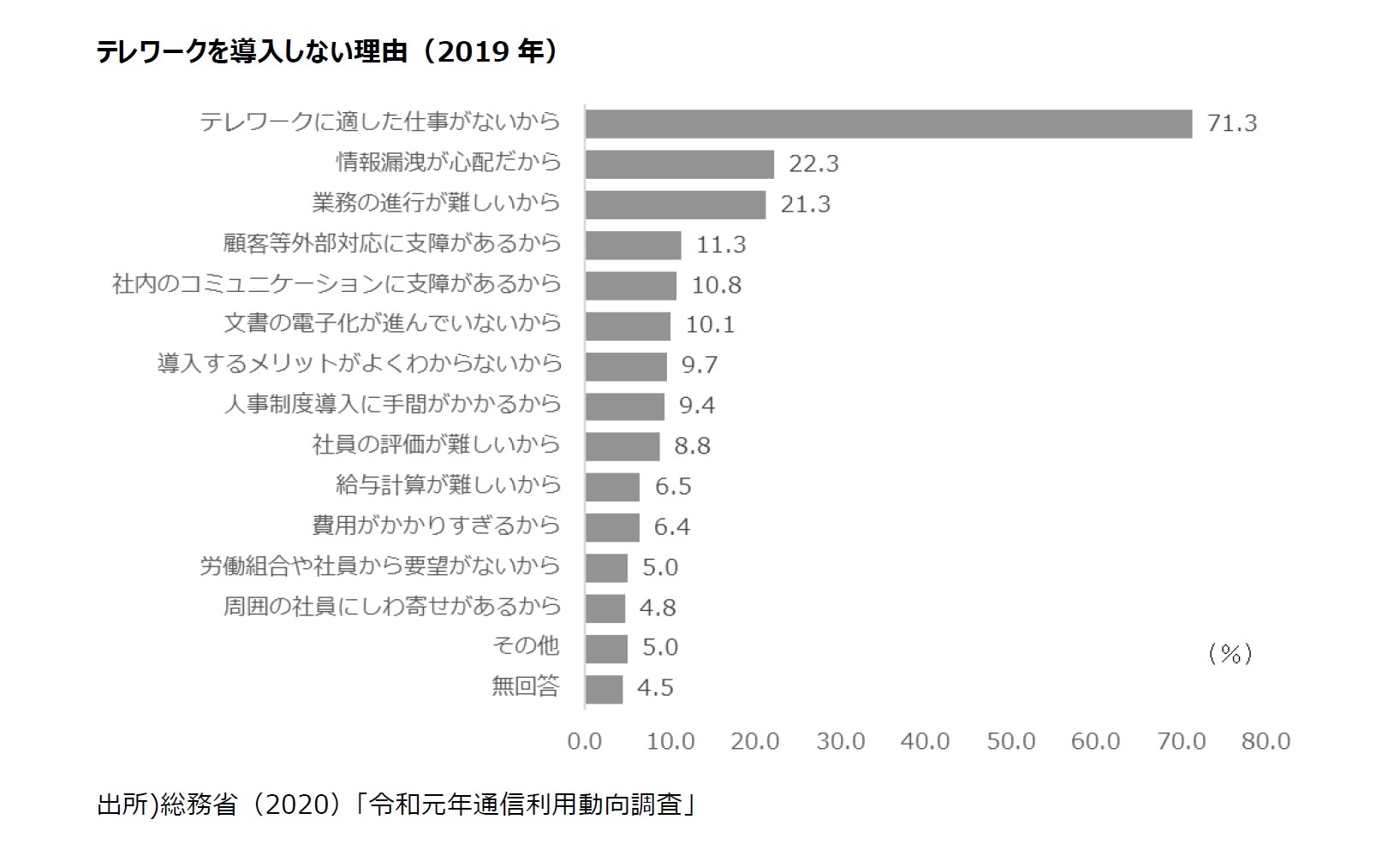

五つ目の理由は、テレワークに適していない業務が存在していることである。テレワークは、女性と高齢者、そして障がいを抱えている労働者の継続雇用を可能にするとともに、生産性の向上、企業のイメージ向上、オフィス関連支出の削減、ワーク・ライフ・バランスの実現、感染症リスクの回避など、多くのメリットがあるものの、すべての業務に適しているわけではない。特に、設備及び機械を必要とする製造業や、現場での作業が多い建設業、高齢者介護施設や医療施設、運送業、サービス業などの場合は、テレワークを実施することがなかなか難しい。総務省の調査によると、2019年時点でのテレワークを導入していない最大の理由は、「テレワークに適した業務がないから」が71.3%で、2番目の「情報漏洩が心配だから」の22.3%を大きく上回った。

3――テレワークで変わる経済、働き方、消費

では、テレワークの普及は経済にどのような影響を与えるのだろうか。日本におけるテレワークの経済効果に対する分析は、主に通勤時間の削減に注目して行われている。第一経済研究所は2018年の報告書で、東京に約262万人が通勤することによる機会損失1は、8.6兆円に達するとの分析結果を発表した。また、262万人の中で、テレワークを利用する人が増えていくと、その分機会損失は減少し、経済にプラスの効果を与えることや、テレワークにより通勤等が減って自宅で仕事ができるようになると、少子化に歯止めをかける効果が期待できることを提案した。

みずほ総合研究所は、2018年の調査で、テレワークをすることで通勤時間を削減すれば、GDPを約4,300億円押し上げる効果があると推計した。また、女性や高齢者が労働市場に参加し、個人とチームの生産性が向上すれば、経済効果はさらに大きくなる可能性があると分析した。

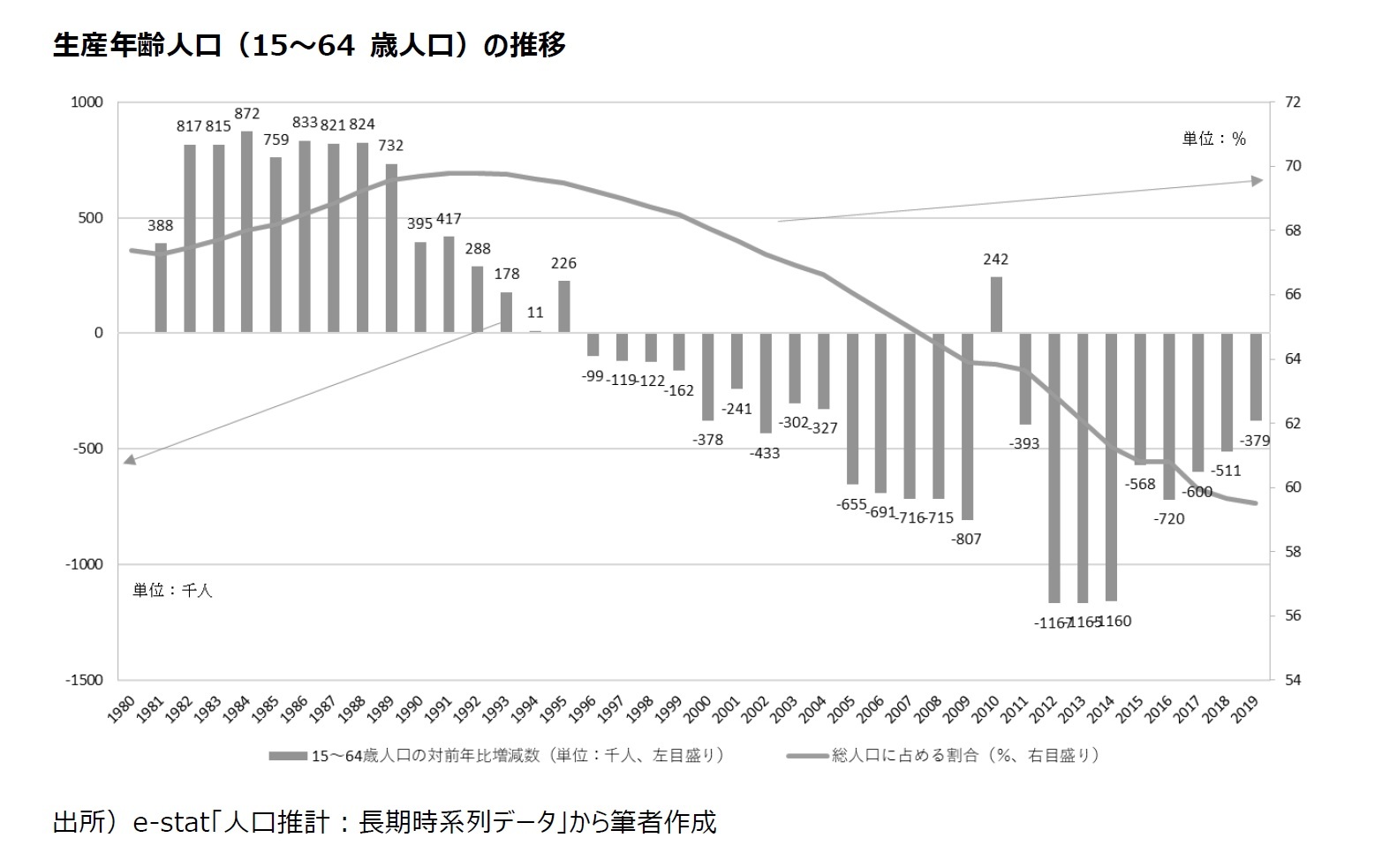

実際に、テレワークの普及は、現在日本が直面している労働力不足の問題を解消するのに効果があると考えられる。日本における15~64 歳の生産年齢人口の減少は著しく、2019 年 10 月1 日現在の生産年齢人口は7507万2千人で、前年に比べ37万9千人も減少した。生産年齢人口が全人口に占める割合は 59.5%と、ピーク時の 1993 年の69.8%以降、一貫して低下しており、今後もさらに低下することが予想されている。

一方、テレワークの普及は、年功序列や終身雇用を前提としていた日本の「メンバーシップ型雇用」を、個人の仕事と責任の範囲が明確になる「ジョブ型雇用」に変える要因にもなりえる。そうなると、現在、政府が働き方改革の一環として実施している「同一労働同一賃金」がより実現しやすくなり、非正規労働者の処遇水準は今より改善されると予想される。

但し、一部の企業では処遇水準が改善された非正規労働者を雇用する代わりに、人件費の負担が少ないフリーランスやギグワーカー(gig worker)、そして外部委託を増やす可能性もあろう。また、新型コロナウイルスを機に書類の電子化が進むこともそういった業務の外注化を促進する要因になると考えられる。

ここで、ギグワーカーとは、クラウドワーカーとも呼ばれ、インターネットのプラットフォームを通じて単発の仕事を請け負う人である。彼らの場合は、労働基準法などが適用されず法的に保護されていない。そのため、彼らをこのまま放置しておくと、新しいワーキングプアが生まれ、貧困や格差がより拡大する恐れがある。テレワークの普及がもたらすプラスの面だけではなく、マイナスの面も考慮し今後の対策を推進していく必要がある。

新型コロナウイルスの影響による景気の低迷とテレワークの普及は消費者の消費行動にも影響を与えた。総務省が2021年5月11日に発表した、2020年度の2人以上世帯帯(平均世帯人員2.95人,世帯主の平均年齢59.7歳)に対する家計調査によると、1世帯当たりの月平均消費支出は27万6167円で、物価変動を除く実質で前年度に比べて4.9%減少したことが明らかになった。

テレワークが現在より普及すると、家で過ごす時間が長くなることにより、ネットショッピングを中心とする非対面の消費行動が普遍化するだろう。通勤のために必要なスーツや化粧品、バックや靴などの消費は減少し、関連市場は縮小される可能性が高い。一方、自宅でより楽に仕事をしたり過ごすための消費は増え、外食よりはフード デリバリーや中食、そして内食の割合が増加すると予想される。また、しばらくの間は、リスクのある映画館に行くより、NetflixやU-NEXTのようなサブスクリプションを利用して映画などを鑑賞しようとする傾向が強くなると考えられる。

さらに、テレワークの普及は、企業に対して、都心に集中しているオフィスなどの需要を減らす代わりに、従業員の住まいに近い郊外のオフィスの需要を増やす選択肢を提供した。企業は、地代や賃貸料が高い都心のオフィスを売却・縮小し、都心から離れた郊外にサテライトオフィスを設けたり、シェアオフィスを借りることで経費を節約することができる上に、従業員の利便性を高めることができる。実際、このような動きは海外の企業を中心に広がっている。カナダのウォータールーに本社を置いているITプロバイダーのオープンテキストは、2020年4月に、世界に120あるオフィスの半分以上を再開しないことを決めた。日本でも、東京千代田区に本社があるベンチャー企業「エネチェンジ」が、テレワークの実施により従業員の業務効率が上がったと判断し、2020年5月にオフィスの一部を解約すると発表した。また、人材派遣大手のパソナグループも、2020年9月から段階的に東京にある本社機能の一部を兵庫県の淡路島に移している。今後、コロナでテレワークが定着すれば地方移転にも弾みがつく可能性がある。

1 「機会損失」とは、ある取引きにおいて、もっとも儲けの出る選択をしなかったために、得ることのできなかった利益、つまり「儲けそこなった利益」のこと。

(2021年07月06日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜテレワークは日本で普及しなかったのか?-経済、働き方、消費への影響と今後の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜテレワークは日本で普及しなかったのか?-経済、働き方、消費への影響と今後の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!