- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- 新型コロナウイルスで働き方の格差が広がる?-テレワークの導入可否がポイントか-

新型コロナウイルスで働き方の格差が広がる?-テレワークの導入可否がポイントか-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

新型コロナウイルス対策としてテレワークに関する関心が高まる

新型コロナウイルスに対する対策として、在宅勤務日数を増やす企業も増えており、会社のオフィスに出社せず、自宅やレンタルオフィスなど、会社から離れた場所で業務を遂行するリモートワークを実施する企業も増加している。レノボ・ジャパンは最近、原則としてテレワーク勤務を推奨しており、本社オフィスのテレワーク勤務者の比率は通常の平均20%から3月11日時点には86%まで増加した。会議は原則としてオンラインで実施し、出勤が必要な場合は時差出勤するように奨励している。

また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、リスクヘッジのために一時的にオフィスを分散する企業も増加している。貸会議室を運営・管理する株式会社ティーケーピーは、企業からの要望を受け、3月11日より自社の貸会議室をオフィスとして企業へ提供するサービスを開始した。

テレワークの導入率には企業間で大きな差が存在

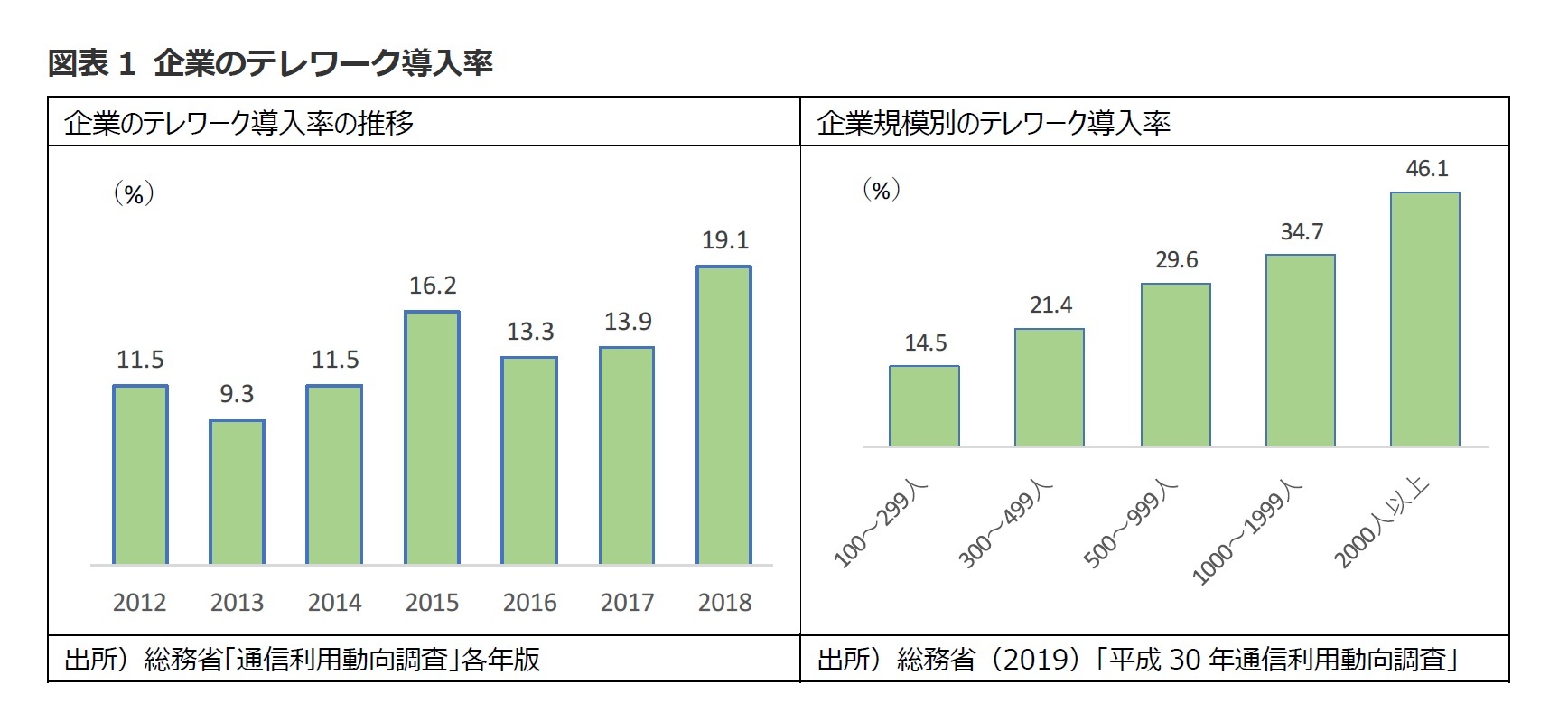

そこで、少し古いデータではあるものの、企業規模別のテレワーク導入率を見るために、総務省が実施した「平成30年通信利用動向調査」をみてみる。同調査における企業のテレワーク導入率は2012年の11.5%から2018年には19.1%まで上昇している。しかしながら、企業規模別の導入率(2018年)は従業員数「100~299人」が14.5%で、従業員数「2,000人以上」の46.1%を大きく下回っており、企業規模によりテレワークの導入率に大きな差があることが分かる。

一方、雇用者を回答対象とした設問の結果では、在宅勤務制度が導入されたら利用したいと回答した割合は約9割(「積極的に利用したい」43.1%と「時々利用したい」46.4%の合計)にのぼった。しかしながら、在宅勤務制度が制度として存在しても6割弱の人が「利用したことがない」と回答しており、制度の導入状況と利用状況の間にも隔たりがあることが分かった。事務系の仕事では在宅勤務が相対的にしやすいことに比べて、工場や建設現場などの仕事では在宅勤務自体が難しいのがその主な原因であると考えられる。しかしながら、実際は在宅勤務が利用できる業務に従事している場合でも、上司の機嫌をうかがい、また、昇給や昇格、評価等で不利になるのではないかとの思いから、在宅勤務を利用していない人も少なからずいるのであろう。一方で、上司の中にも、部下が仕事をしている姿を目の前で確認しないと不安で仕方がないと思う人が存在しているのであろう。

個人や家族の満足度を高める働き方について考えよう

そこで、労働者はリストラされないために、また、給料が下がることにより家族の生活水準が低下しないように、もっと働かざるを得なくなった。このような働き方は、メンタルに問題を抱える人や過労死でなくなる人を増やす結果をもたらした。政府は労働力不足の問題を解決するとともに、長時間労働による弊害をなくし、生産性を引き上げるために2019年4月から働き方改革を実施している。 働き方改革の一環として1日、1か月、2~6か月、1年の残業時間に上限が設定された。その結果、一部の労働者や企業における労働時間は減少したものの、日本全体の状況は大きく変わってはいない。法律で残業時間の上限が制限されているので、会社のオフィスで働く労働時間は全体的に減ったものの、会社以外の自宅やカフェなどでの隠れ残業が増えたからである。最近、電車などの広告で「自習室」の宣伝をよく目にするが、このような広告が増えたのは、会社以外で働く場所を求める労働者の需要が増えたのが原因かも知れない。

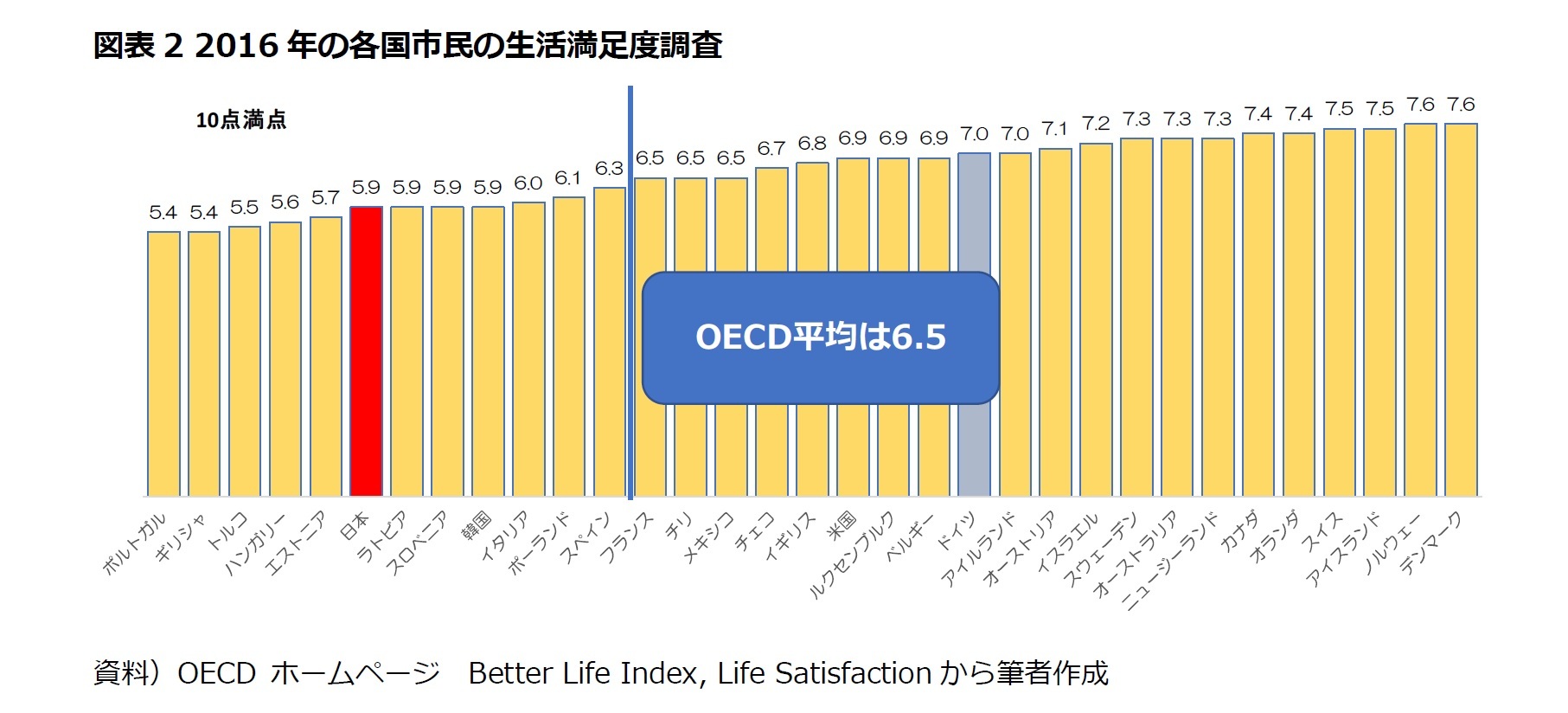

休日も休まず働くことにより給料が上がっても、本人や家族の生活に対する満足度はそれほど上がらないだろう。本人の休む時間と、家族とともに過ごす時間が犠牲になるからである。OECDが実施した生活満足度調査によると、日本の点数は5.9点(38か国中29位)でOECDの平均値6.5点を下回っている。一方、GDP規模が日本に匹敵しているドイツの生活満足度は7.0で日本を大きく上回っている。なぜドイツ人の生活満足度は高いのだろうか?

熊谷(2019)1は、その理由の一つとして「国民が持つ、時間のゆとりの有無」を挙げた。ドイツの連邦統計局が2016年に実施した調査結果によると、回答者の約91%は「現在の労働時間に満足している」と答えているそうだ。一方、日本の内閣府が2017年6月に実施した調査で「生活の中で時間のゆとりがある」と答えた回答者の割合は68.6%に過ぎない。質問項目が異なり、直接比較することは難しいものの、「時間のゆとり」に対する日本人とドイツ人の意識に差があることがうかがえる。つまり、ドイツ人は仕事や時間に追われず、自分の時間を持ち、ゆとりのある生活を実現しているため、国民が感じる生活満足度が高いと言える。金銭的に裕福でないとしても、ワーク・ライフ・バランスを実現し、好きな人と自由な時間を過ごすことが満足度を高める要因になっている。短期間で労働時間を大きく減らすことは難しいかも知れないが、テレワークを上手に活用すれば、通勤時間などが短縮され、仕事と育児や介護との両立がしやすくなる。その分、個人や家族の満足度も高まると予想される。

1 熊谷徹(2019)『ドイツ人はなぜ、年290万円でも生活が「豊か」なのか』青春出版社

企業規模や雇用形態による新しい格差が生まれないように慎重な議論を

最近、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークや在宅勤務制度を実施しようとする企業が増加しているものの、大企業に比べて情報共有ツールや通信機器が整備されず、他のオフィスや施設を利用することが難しい中小企業にとっては、「高嶺の花」である可能性が高い。さらに、正規労働者に比べてパートやアルバイトのような非正規労働者の利用率は低く、雇用形態による働き方の格差も発生している。

大企業や中小企業の間に、また、正規労働者と非正規労働者の間に、働き方の格差という新たな格差が生まれないように、慎重な議論と対策を考える必要があろう。

(2020年03月13日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナウイルスで働き方の格差が広がる?-テレワークの導入可否がポイントか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナウイルスで働き方の格差が広がる?-テレワークの導入可否がポイントか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!