- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 原薬の海外依存リスク-リスク軽減のために何をすべきか?

原薬の海外依存リスク-リスク軽減のために何をすべきか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、このリスクを概観するとともに、軽減に向けた取り組みについてみていくこととしたい。

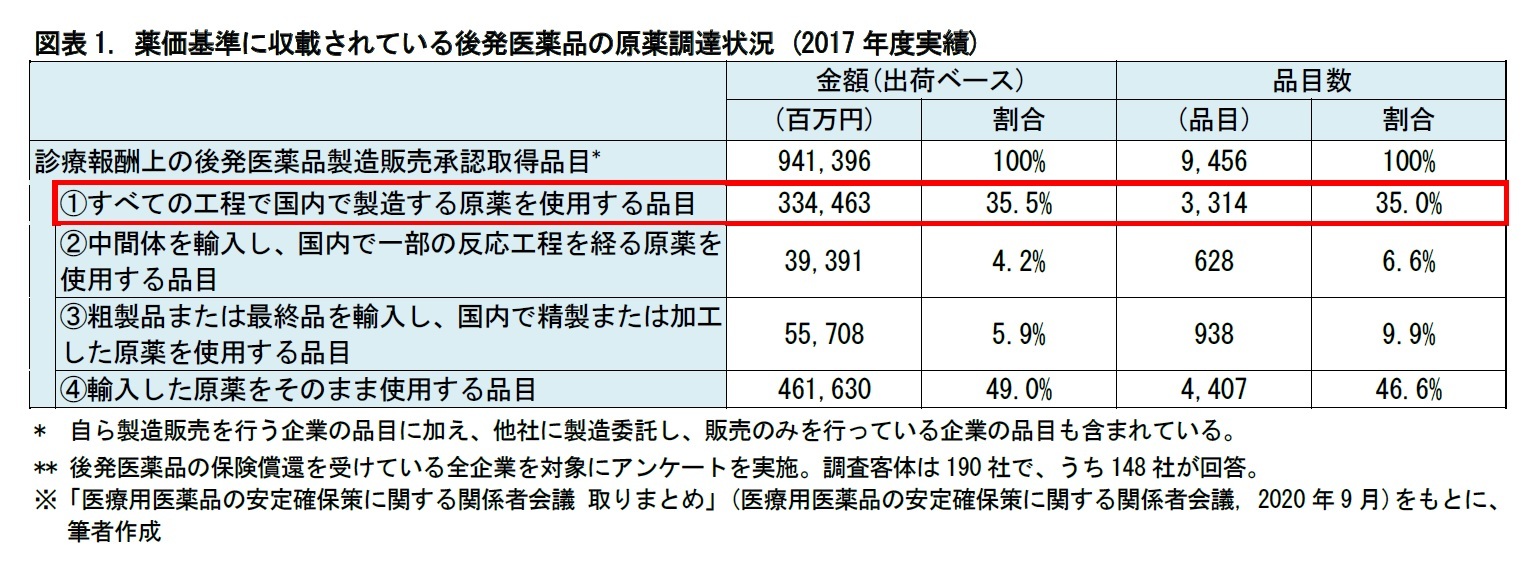

2――医薬品の海外依存の状況

1 エネルギー自給率は、国民生活や経済活動に必要な一次エネルギー(加工されない状態で供給されるエネルギーで、石油、石炭、原子力、天然ガス、水力、地熱、太陽熱など)のうち、自国内で確保できる比率を指す。「令和元年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2020)」(経済産業省)による。

2 食料自給率は、国内の食料供給に対する食料の国内生産の割合を指す。2019年度の生産額ベースの食料自給率は66%。(農林水産省ホームページ「知ってる? 日本の食料事情」より)

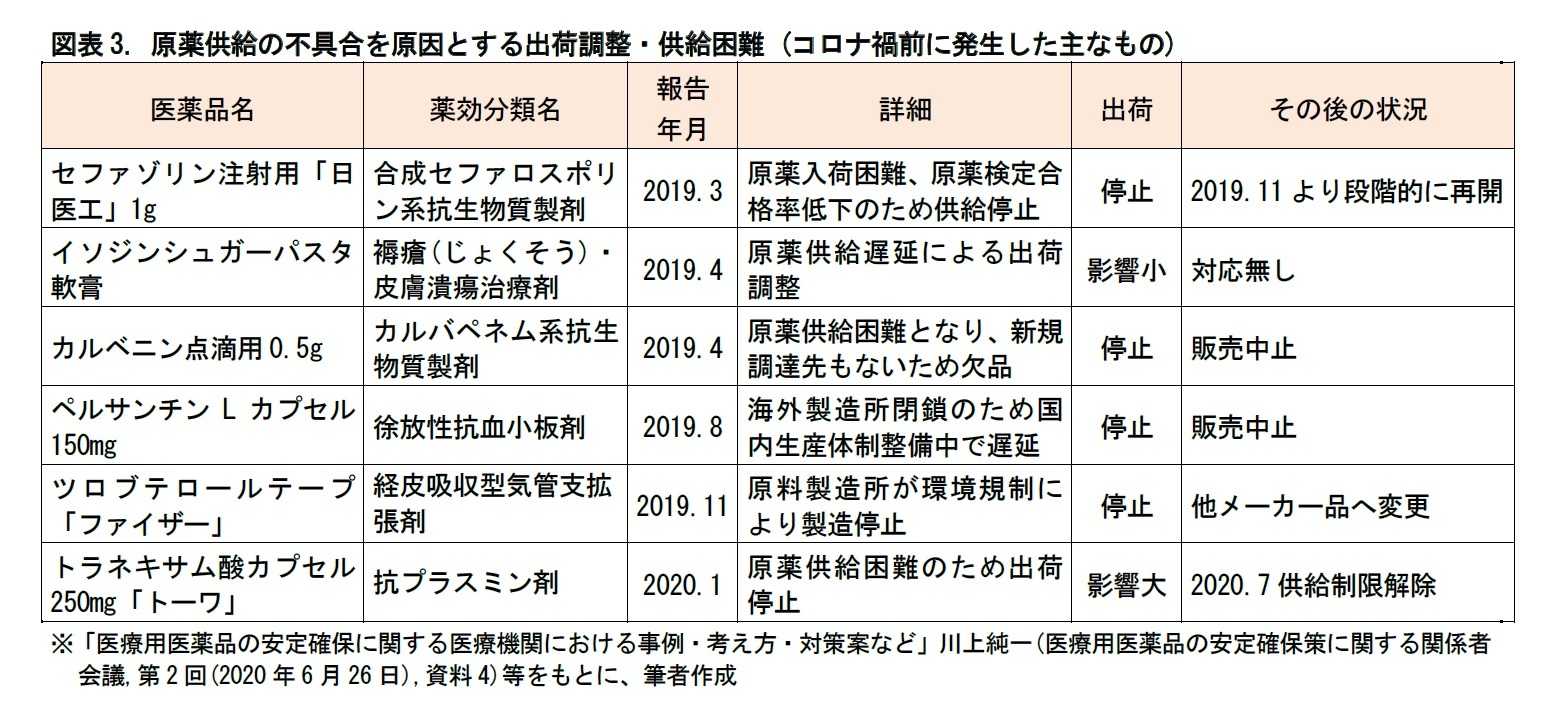

3――医薬品の欠品問題

3 図表3と同じ出典の、浜松医科大学医学部附属病院薬剤部の2018-19年度分(2020.4.15時点)による。

セファゾリンは、黄色ブドウ球菌感染症の治療や、手術での感染症予防に欠かせない医薬品とされている。同薬の後発薬により、6割の市場シェアを占める日医工は、原薬をイタリアのA社とB社の2ルートで輸入し、国内で最終製品に加工している。2018年末、A社ルートで購入している原薬に異物混入ロットが急激に増えて、製造できない状況となった。一方、原薬の元になる物質の1つであるテトラゾール酢酸(TAA)は世界で唯一、中国のメーカーが製造している。18年9月には、中国当局の指示による環境規制対応のため、その供給が滞った。B社はTAAの在庫がゼロとなり、原薬の製造が停止。B社ルートの輸入もストップし、19年3月にセファゾリンは供給困難な状態に追い込まれた。同薬を使用していた多くの医療機関では、感染症の治療や手術の実施に、支障が出る事態となった。

なお、19年3月からTAAの供給は再開され、B社ルートでの原薬製造が再開し、同薬の供給も11月から段階的に再開した。また、A社ルートの委託先は変更され、20年10月に通常の供給に戻った。

この「セファゾリン欠品問題」は、医薬品の原薬を海外に依存する体制に課題を突き付けた。TAAは、世界で中国の1社のみが製造している。こうした一部企業に極端に依存する生産体制では、突如供給がストップするリスクがある。海外の状況によって、患者の生命が脅かされる事態も生じかねない。セファゾリンに限らず、多くの種類の抗菌薬の原料の大半は、海外で製造されている。こうした抗菌薬も、何らかの事態を機に、突如、入手困難となるリスクにさらされている。

一般に、後発薬は先発薬よりも薬価が安く、販売数量を伸ばして収益を上げる構造となっている。後発薬市場では、多くの医薬品メーカーが製造・販売を競い合っている。各メーカーは、市場シェアを伸ばして利益を確保するために、海外から安価な原薬を調達しようとする。その結果、薬価はさらに下がり、海外依存度はますます高まる。つまり、製造の効率化を追求するほど、海外依存度が高くなる構造といえる。いったんこのような状態になると、原薬製造の国内回帰は容易ではない。国内では、原材料費・設備費・人件費等の製造コストが高く、収益性が確保できないからだ。

セファゾリンのような感染症の治療や予防に欠かせない医薬品は、キードラッグとして指定し、その薬価を下支えすることで、メーカーが収益を上げられるようにして、原薬製造の参入を促すことも考えられる。だが、これは、高齢化に伴う医療費削減の一環として、後発薬の薬価を引き下げて、その使用を推進してきた従来の取り組みとは、相反する動きとなる。

かつて後発薬の使用割合が低かった時代には、こうした問題が生じても、大事には至らなかった。しかし、同割合が8割に迫る現在では、後発薬が社会インフラの1つともいえる状況となっており、この問題の深刻さ・重大さが増している。

この問題を検討するため、厚生労働省では、「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」が2020年3月から議論を開始した。同会議は、9月に「取りまとめ」を公表している。

4――コロナ禍での原薬調達困難

新型コロナ感染症ウイルスについては、2020年4月に、はじめて緊急事態宣言が発令された。このころ、マスクやアルコール消毒液などのサプライチェーンが滞り、これらの衛生製品が不足して、多くの人がドラッグストアに購入の列をなす事態となった4。

このとき、医薬品や医療機器でも、各国の工場が停止し、供給網の寸断が生じるケースがみられた。

4 マスク不足の解消に向けて、政府は、1世帯あたり2枚ずつ、布製のマスクを全戸に無料で配布する取り組みを実施した。

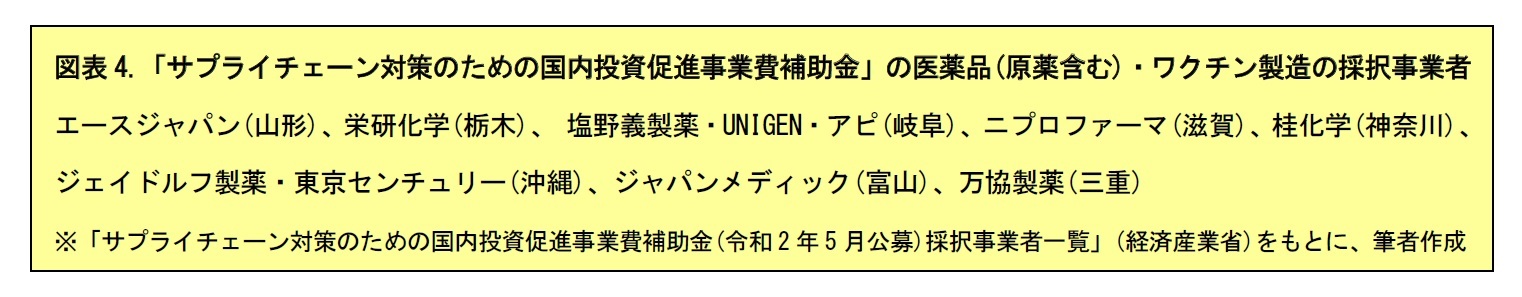

5 2021年3~5月には、2,108億円(2020年度第3次補正予算)の財源をもとに、2次公募が実施された。

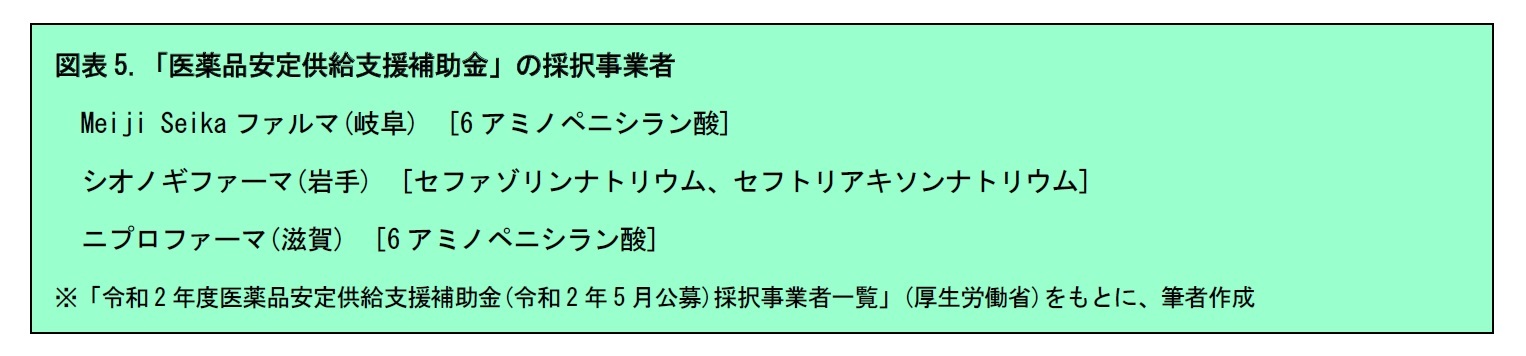

6 2021年4~5月には、30億円(2020年度第3次補正予算)の財源をもとに、2次公募が実施された。

5――医薬品の安定確保に向けた取組み

関係者会議は、2020年3~8月にかけて4回開催された。そして、9月に「取りまとめ」を公表した。その後も議論は重ねられており、2021年3月には、5回目の会議が行われた。

第1回の会議では、議論のポイントとして、4つの点が例示された。I. 安定確保に特に配慮を要する医薬品としてどのようなものが考えられるか。どのような観点で優先順位を付けることができるか。II. 供給不安を予防するための取組としてどのようなことが考えられるか。III. 供給不安の兆候をいち早く捕捉し、早期の対応につなげるための取組としてどのようなことが考えられるか。IV. 供給不安に陥った際の対応として、どのようなことが考えられるか、 ―― の4点だ。

このうち、Iについては、58の学会から推薦された551品目の医薬品(その後の成分面での調整の結果、506成分(内用薬216成分、注射薬244成分、外用薬46成分))を「安定確保医薬品」として指定することとした。優先順位については、パブリックコメントを経て、(1)最も優先して取組を行う安定確保医薬品(カテゴリA)として21成分、(2)優先して取組を行う安定確保医薬品(カテゴリB)として29成分、(3)安定確保医薬品(カテゴリC)として456成分、といった3つのカテゴリ区分がなされた。

II~IVの供給不安については、予防のための取り組み、兆候の早期把握、供給不安時の対応がまとめられている。その中で、それぞれ、つぎの点が示された。

(1) 供給不安を予防するための取り組み

・サプライチェーンを企業横断的に把握すること

・事前の情報収集の上で、原薬等の在庫積み増し・共同購入・共同備蓄、サプライチェーンの複数ソース化、原薬等の国内製造への移行を進めること

・薬価を維持する薬価制度上の既存の仕組みを活用するとともに、単品単価契約などの流通改善や、代替薬の使用などの診療指針の整理を行うこと

・薬事規制の国際整合化の観点から、医薬品の品質規格・基準などの見直しを検討すること

(2) 供給不安の兆候をいち早く把握し、早期対応につなげるための取り組み

・供給不安のリスクを前提に、供給不安に陥った場合の対応策を事前に検討、対応策を点検すること

・供給不安情報の国への報告、関係者との情報共有を行うこと

(3) 実際に供給不安に陥った際の対応

・緊急度の高い医療機関に当該医薬品や代替薬を迅速に提供する仕組み(安定供給スキーム)を準備

なお、具体的な対応スキームについては、第5回の関係者会議で示された。今後も、取り組みや対応に関する議論が、進められるものとみられる。

6――おわりに (私見)

引き続き、原薬の海外依存状況について、注視していくこととしたい。

(2021年06月15日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【原薬の海外依存リスク-リスク軽減のために何をすべきか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

原薬の海外依存リスク-リスク軽減のために何をすべきか?のレポート Topへ

![図表2. 後発医薬品の原薬調達先(輸入した原薬をそのまま使用する品目)[2017年度実績]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/68017_ext_15_3.jpg?v=1623730689)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!