- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先する

老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先する

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2――生活水準の維持には物価変動の影響も勘案すべきである

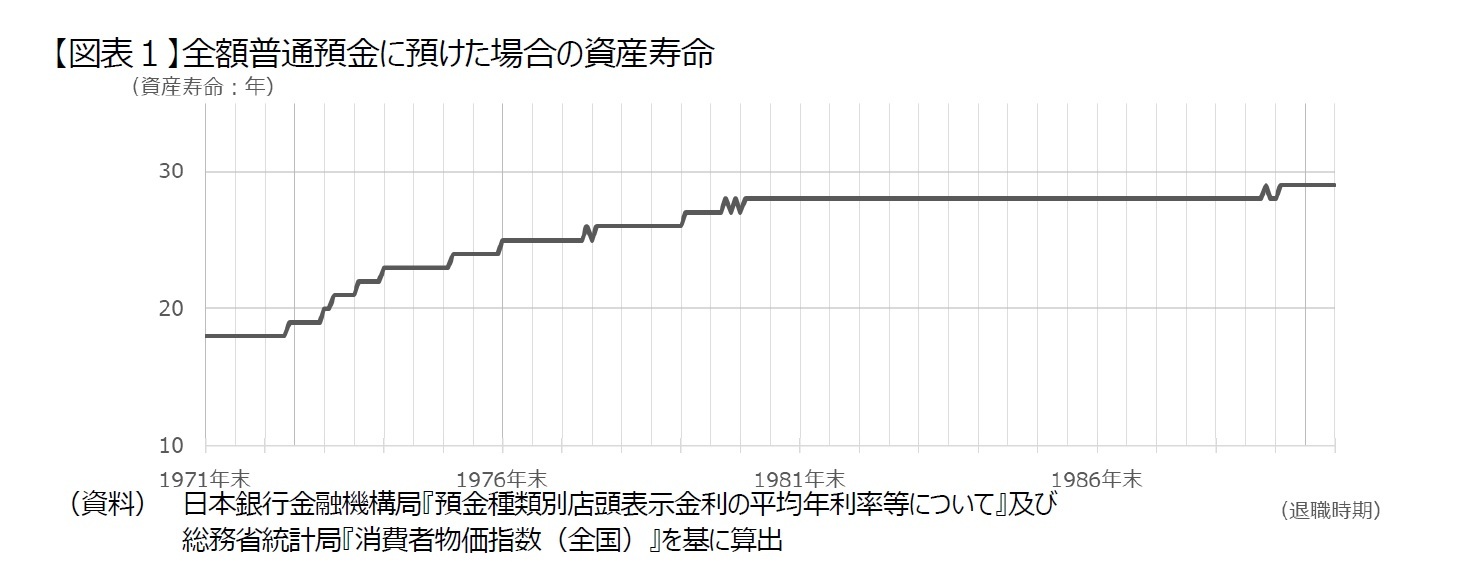

限られた資産で想定余命内に資産が枯渇する可能性(リスク)を排除するには、理想論的には毎年の取り崩し額を将来のインフレ率と預金金利の差も勘案して決定すべきである。しかし、残念ながら将来の物価変動を事前に知ることはできないので、将来の物価上昇に備え、毎年の取り崩し額を相当保守的に抑え、お金を節約し生活水準を下げるか、もしくは保有資産全体で資産運用し、インフレ率と同程度かそれ以上の収益率を目指す必要がある。

3――退職後も資産運用を継続するという選択肢

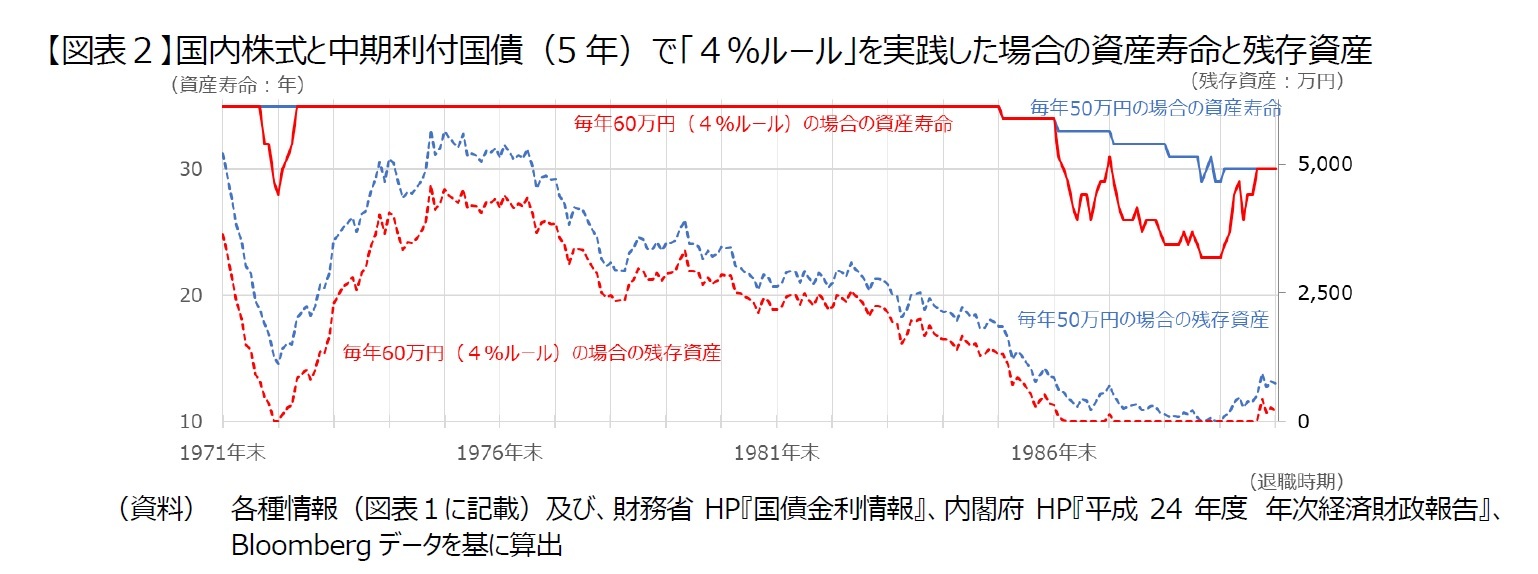

しかし、このシミュレーションは海外での資産運用データに基づく結果である。国内での運用を前提にシミュレーションすると結果は異なる。図表2に、1971年12月末~1990年12月末の各月末に退職するそれぞれのケースに対し、国内株式と中期利付国債(5年)を用いて「4%ルール」を実践した場合(毎年の取り崩し額は「退職時の60万円に相当する金額」)の資産寿命(赤実線:左目盛)と30年経過時点の残存資産(赤点線:右目盛)を算出した結果を示す。35年経過しても資産が枯渇しないケースが多いが、1972年9月末~1973年3月末や1986年12月末~1990年12月末頃に退社したケースでは、資産寿命は35年に満たない。バブル崩壊の数年前に退職したケースに至っては、資産寿命が25年を下回る。「4%ルール」を基準に毎年の取り崩す金額60万円を「退職時の50万円に相当する金額」に抑えたとしても、資産寿命が想定余命(30年)に満たないケースがある(図表2の青実線)。以下、資産運用方法は「4%ルール」と同じだが、毎年の取り崩し額だけ異なる(退職時における保有資産の4%とは限らない)戦略を「投資割合維持戦略」と記す。

2章で紹介した退職後は資産運用を行わない場合での高インフレ期を含むケース、本章で紹介した退職後も資産運用を継続する場合でのバブル崩壊の数年前に退職したケース、両方のケースにおいて資産寿命が想定余命を下回るという結果が得られたことから、資産運用で失敗して資産が枯渇する可能性を選ぶか、インフレによって資産が枯渇する可能性を選ぶかの選択に過ぎず、一見、優劣はないようにも見える。しかし、毎年の取り崩し額が同じ「退職時の50万円に相当する金額」でも、退職後も資産運用を継続した方が、想定余命内に資産が枯渇するケースは少なく、また、資産寿命が想定余命を大きく下回ることもない。毎年の取り崩し額(リターン)が同じだが、退職後も資産運用を継続した方が、想定余命内に資産が枯渇する可能性(リスク)が小さく、リスク・リターンの効率性が良いと言える。

1 Bengen, W. P. 1994. “Determining Withdrawal Rates Using Historical Data.” Journal of Financial Planning 7, no. 4 (March): 171–180.

4――投資対象国を広げるという選択肢

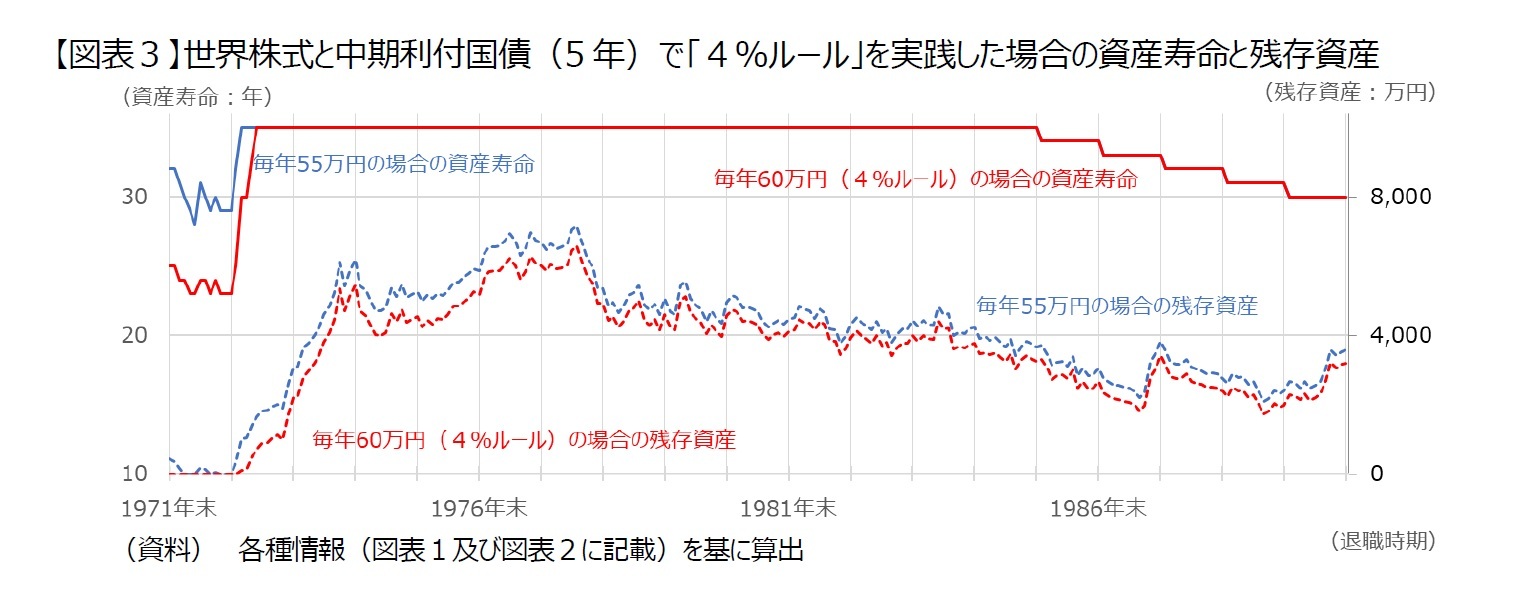

そもそも、国内株式と中期利付国債(5年)を用いて「4%ルール」を実践した場合に、資産寿命が想定余命を下回ったケースの大多数は、バブル崩壊の数年前に退職したケースであった。想定余命期間内の大部分において退職時の株価水準を大きく下回るほど異常な状態だったのだから、資産寿命が想定余命を下回るのは当然である。そこで、特定の国の株式市場に対する依存度を低減するため、世界の先進国株式と中期利付国債(5年)を用いて「4%ルール」を実践した場合を確認する(図表3の赤実線)。特定の国の株式市場に対する依存度を低減することで、バブル崩壊の数年前に退職したケースでも、資産寿命は想定余命を上回るが2、1973年3月以前に退職したケースでは、資産寿命が想定余命を下回る。資産寿命が想定余命(30年)に満たないケースがレアケースとなるには、毎年の取り崩し額は「退職時の55万円に相当する金額」に減額して「投資割合維持戦略」を実践する必要がある(図表3の青実線)。

2 1986年以降に退職するケースで、資産寿命が階段のように減少しているのは、ヒストリカルデータが不足する為である。しかし、30年経過時点の残存資産が数千万に及ぶことから、資産寿命は35年を超えると考えられる。

5――当面の生活用資金と投資用資金に分割するという選択肢

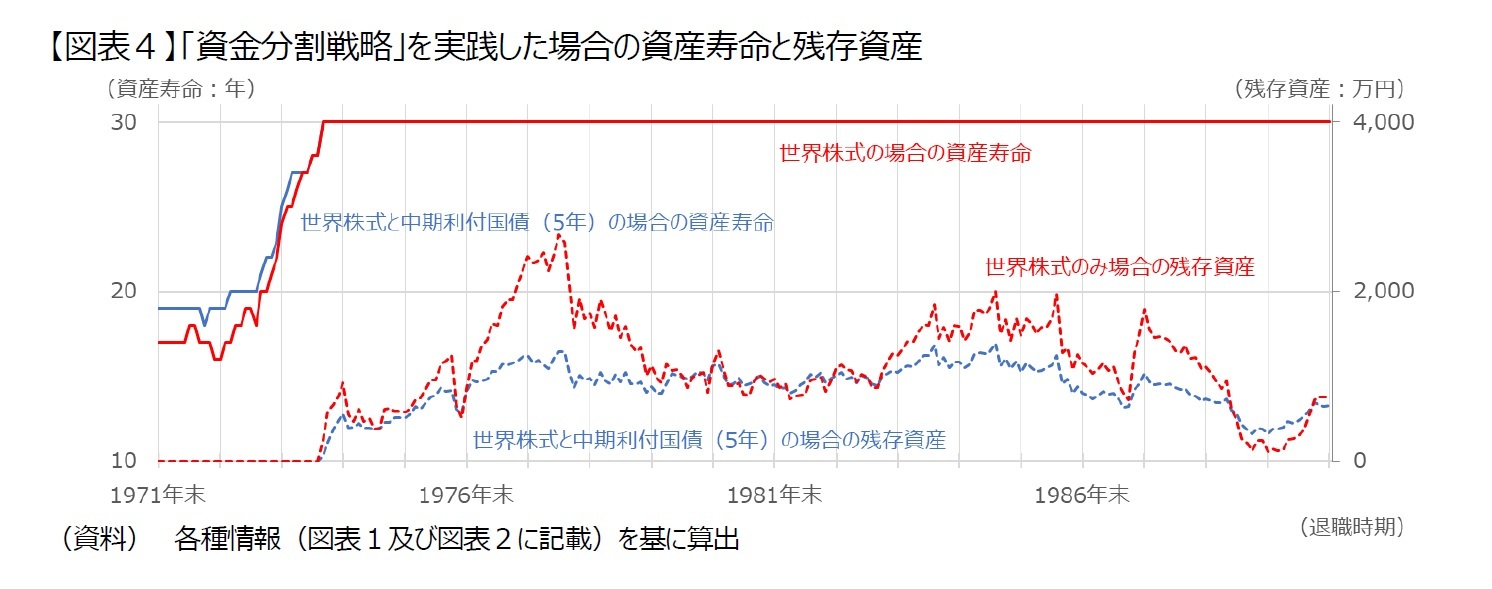

毎年の取り崩し額は等しく「退職時の55万円に相当する金額」なのに、「投資割合維持戦略」と比較し明らかにリスクが高いが、この差は分散投資する「投資割合維持戦略」と分散投資せず全額を世界株式に投資した差だけが原因だろうか。そこで、「投資割合維持戦略」同様に、投資資産の50%を世界株式に、残りの50%を中期利付国債(5年)に投じ、かつ投資割合の維持に努めた場合を確認する(図表4の青実線)。確かに、資産寿命が20年を下回るケースは少なくなるが、資産寿命が想定余命を下回るケースの数は変わらない。「投資割合維持戦略」と比較し明らかにリスクが高い主因は、運用資産の違いよりも、売却タイミングの違いにあると考えられる。「資金分割戦略」は、普通預金が枯渇した一時点ですべて売却するのに対し、

(2021年04月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 -

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 -

2025年09月18日

米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る -

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!