- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 社会保障に対する各世代の意識-世代間の意識の分断は拡大している

社会保障に対する各世代の意識-世代間の意識の分断は拡大している

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

社会保障給付費は、高齢化の進展などを背景に年々増大しており、2020年度には126.8兆円、国民所得の30.5%に達している 1。これに伴い、保険料や税金による各世代の社会保障負担も増している。給付水準を引き下げるなど、社会保障の種類によっては効率化を図るべきとの考え方も出ている。

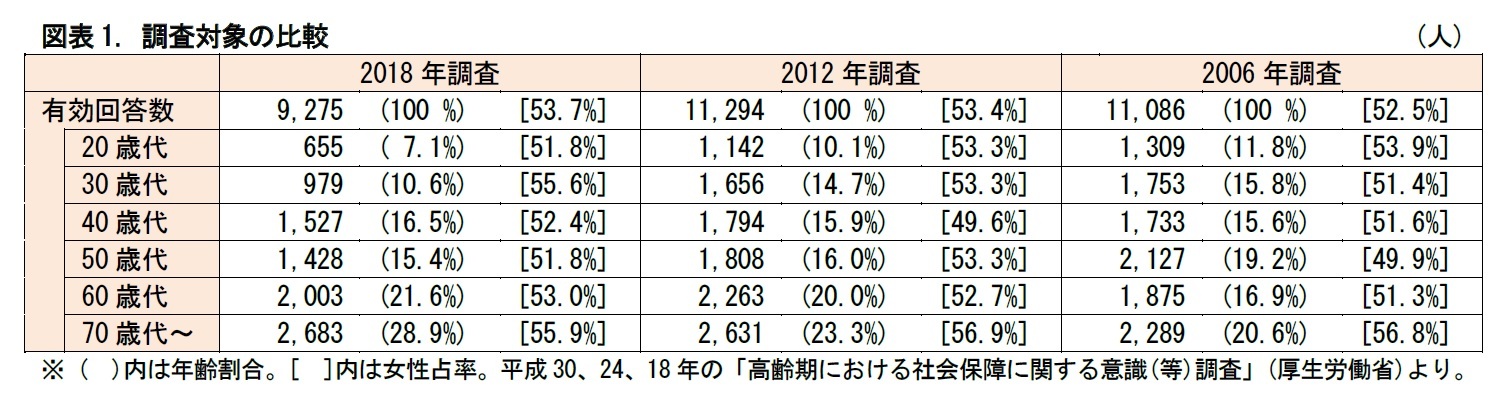

そんななかで、厚生労働省は昨年12月に、「平成30年高齢期における社会保障に関する意識調査」の結果を公表した。この調査は、老後の生活感や社会保障に関する負担のあり方などについての意識を調査し、社会保障制度改革を始めとした今後の厚生労働行政施策の企画・立案のための基礎資料を得ることを目的としたもので、6年ごとに行われている。

本稿では、その結果をもとに、各世代の社会保障に対する意識について、みていくこととしたい。

1 2020年度予算ベースの金額。「社会保障について①」(財務省, 財政制度等審議会財政制度分科会(2020年10月8日)参考資料)に記載の厚生労働省推計額。

2――調査の方法

2 事前に調査員が配布した調査票に、調査対象の世帯員が自ら記入し、後日調査員が回収する方式(留置自計方式)により実施。

3――年齢層ごとの社会保障の意識比較

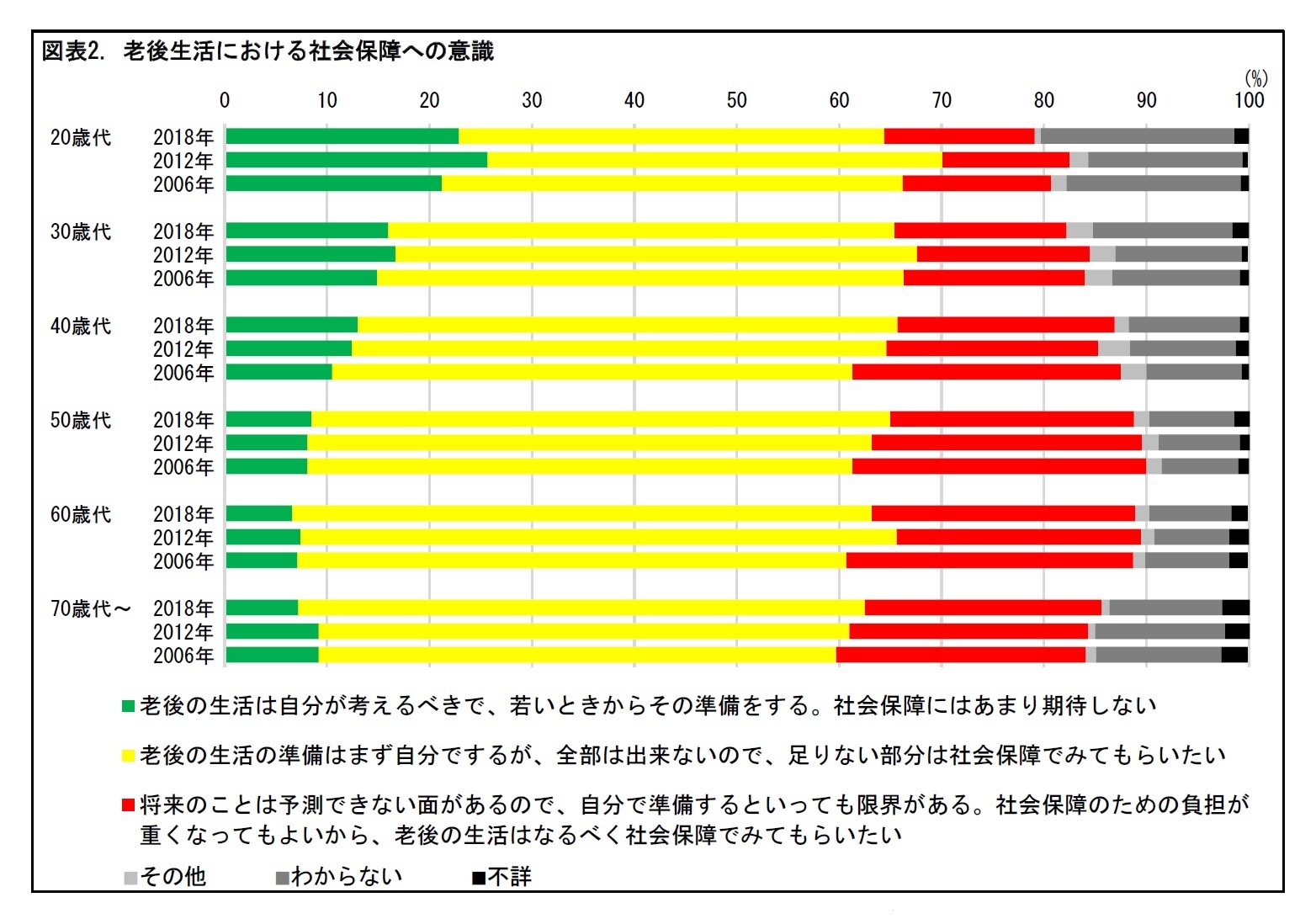

現役層では、20歳代や30歳代の若齢ほど、「社会保障にはあまり期待しない」とする人が多い。12年前に比べると、増加している。これらの年齢層が、年金や介護の保障を受けるのは遠い将来であり、それまでに制度の見直しが起こる可能性があることから、社会保障に期待しにくいものと考えられる。

一方、60歳代は、「老後生活の準備はするが、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」と考える人の割合が、他の年齢層よりも大きい。60歳代は、現役層からリタイア層に移行していく年齢層であり、まずは自分の力で準備してみるが、長い老後生活のなかで不足する分が出てくるだろうから、そのときは年金、医療、介護等の社会保障に頼りたい、とする考え方が多いものとみられる。

70歳代以降は、「老後の生活はなるべく社会保障でみてもらいたい」とする人が一定割合を占める。高齢になるにつれて、医療や介護のサービスを受けるケースが増え、社会保障がないと生活が成り立たない、との考え方が一定数出てくるものと考えられる。

なお、各年齢層とも、男女で大きな意識の違いはみられなかった。社会保障全般に対する意識については、性別よりも、年齢層による違いが大きいといえる3。

3 なお、各年齢層の意識の変化をみるときには、同時期生まれの集団である「コホート」の考え方を踏まえておく必要がある。たとえば2018年の60歳代は、12年前の2006年には50歳代や40歳代であった。年齢層の違いとしてみているもののなかに、実はコホートによる違いの影響が混入している、ということがありうるため、注意が必要となろう。

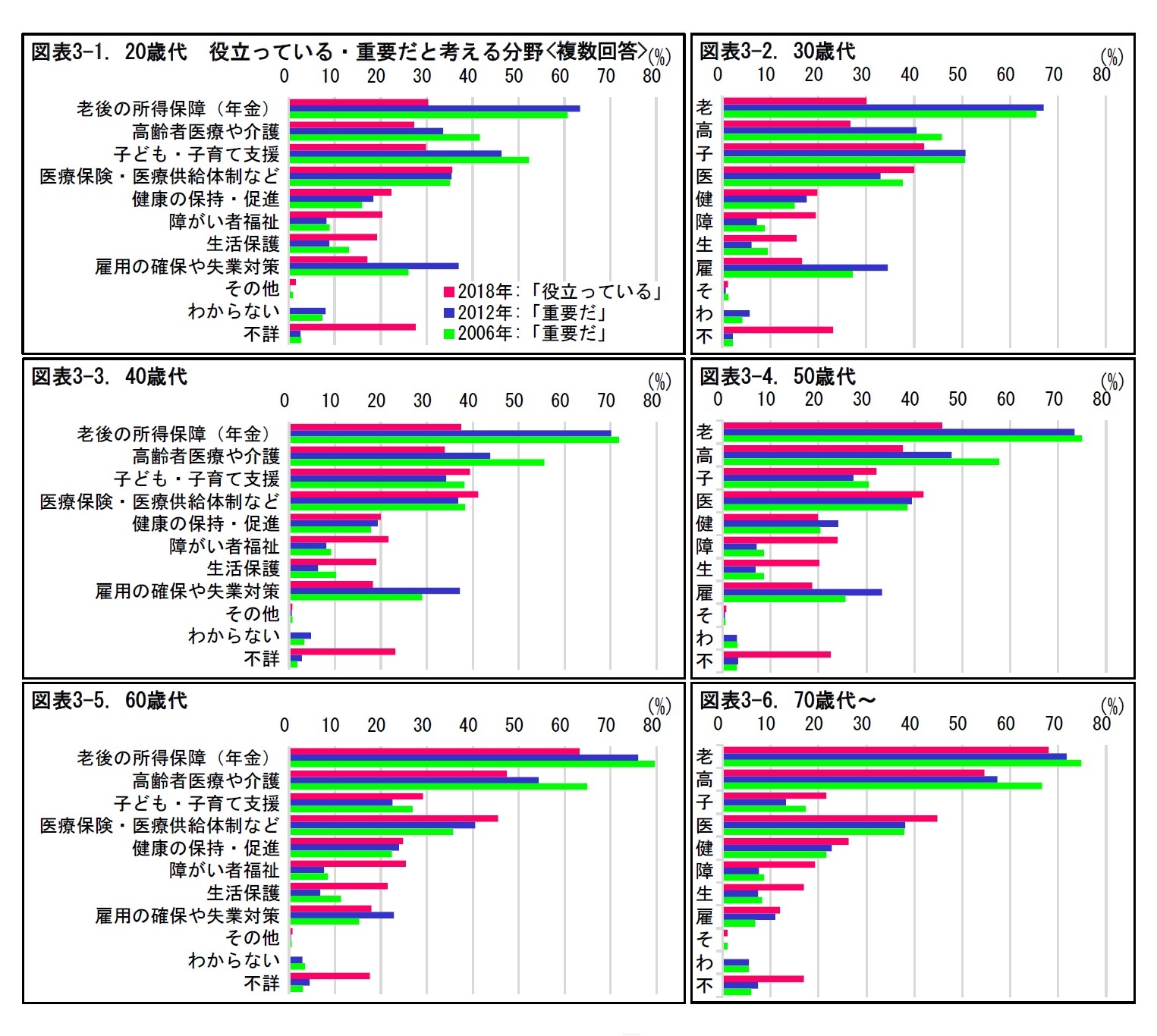

現役層では、年金や高齢者医療・介護を重要だと考える人は多いが、役立っているとする人は限られている。2018年に、20歳代は、医療保険が最も多い。30歳代は、子育て支援がトップ。40歳代は、医療保険と子育て支援が拮抗。そして、50歳代では、年金や医療保険が役立っている、との声が多い。

これに対して、リタイア層に移行していく60歳代では、年金や高齢者医療・介護が大きく伸びる。70歳代になると、年金や高齢者医療・介護が役立っている、との声がさらに高まっている。

健康の保持、障がい者福祉、生活保護については、各年齢層とも、20%前後の人が役立っているとしている。雇用の確保・失業対策については、40歳代~60歳代の中高齢層で、他の年齢層よりも高い数字を示している4。

4 なお、各年の調査で、選択肢の文言が多少異なっている。「高齢者医療や介護」は、2006年調査では「老人医療や介護」とされていた。「子ども・子育て支援」は、2006年調査では「保育、乳児医療などの育児支援」とされていた。「医療保険・医療供給体制など」は、2012年調査では「など」がなく、2006年調査では「医療保険」とされていた。「雇用の確保や失業対策」は、2006年調査では「雇用確保や失業対策など」とされていた。また、2018年調査では「わからない」がなかった。

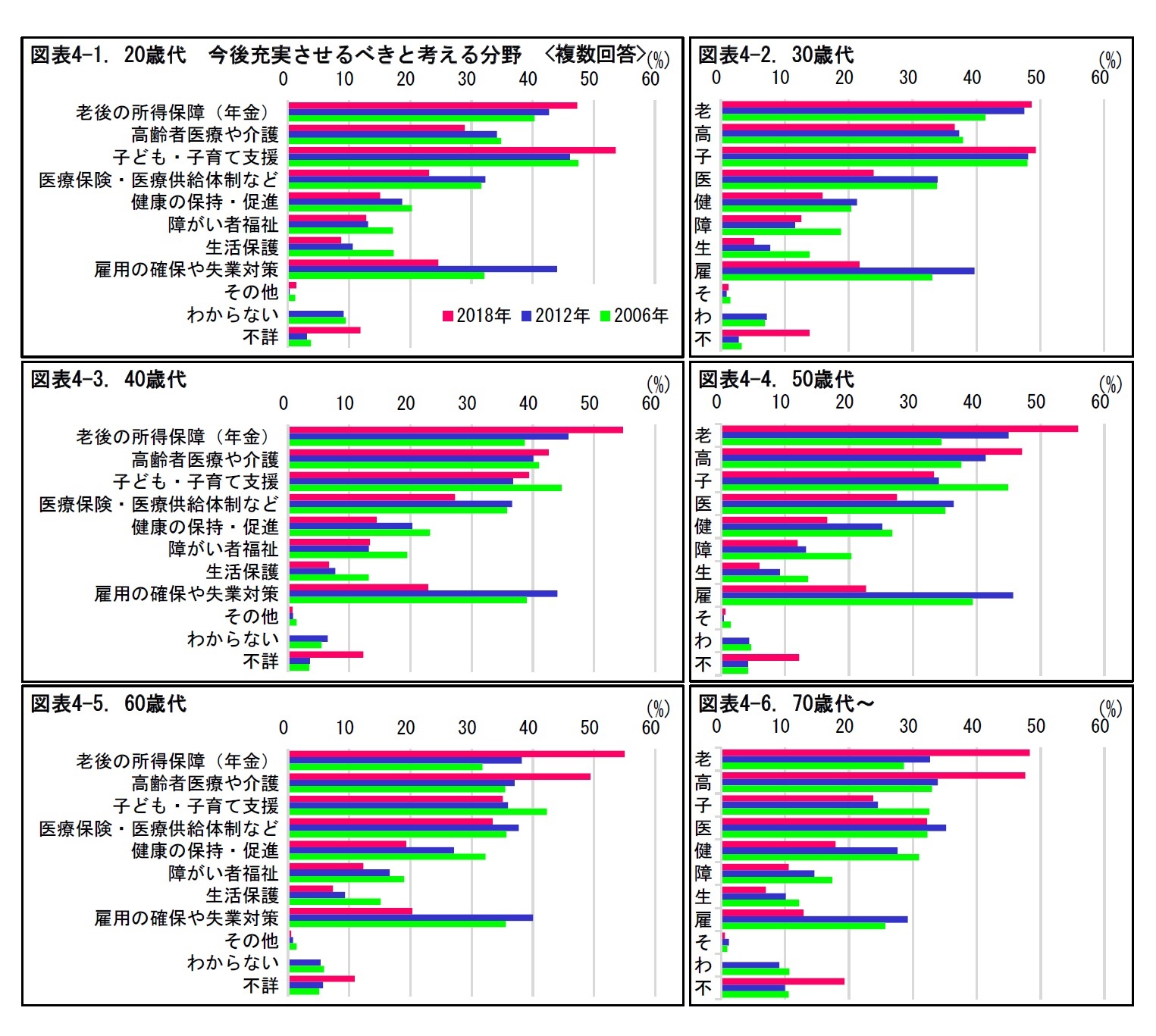

まず、現役層では、20歳代と30歳代は、子育て支援がトップで、ついで年金となった。20歳代に比べて30歳代は、この2つの差が小さくなっている。40歳代と50歳代では、年金が最多、ついで高齢者医療・介護という順番だった。背景として、年金は自分の老後生活資金の充実、高齢者医療・介護は親世代の介護ニーズの高まりがあるものと考えられる。

つぎに、リタイア層に移行していく60歳代では、年金や高齢者医療・介護が大きく伸びている。70歳代では、この2つが拮抗している。高齢者の年金・医療・介護のニーズが、浮き彫りとなっている。

健康の保持、障がい者福祉、生活保護については、各年齢層とも、年金や医療に比べて、今後充実させるべきとの声は小さい。雇用の確保・失業対策については、20歳代から60歳代までで、いずれも20%程度、充実させるニーズがみられた5。

5 図表3-1~6については、図表2-1~6と同様に、各年の調査で、選択肢の文言が多少異なっている。詳細は、1つ前の注記をご参照いただきたい。

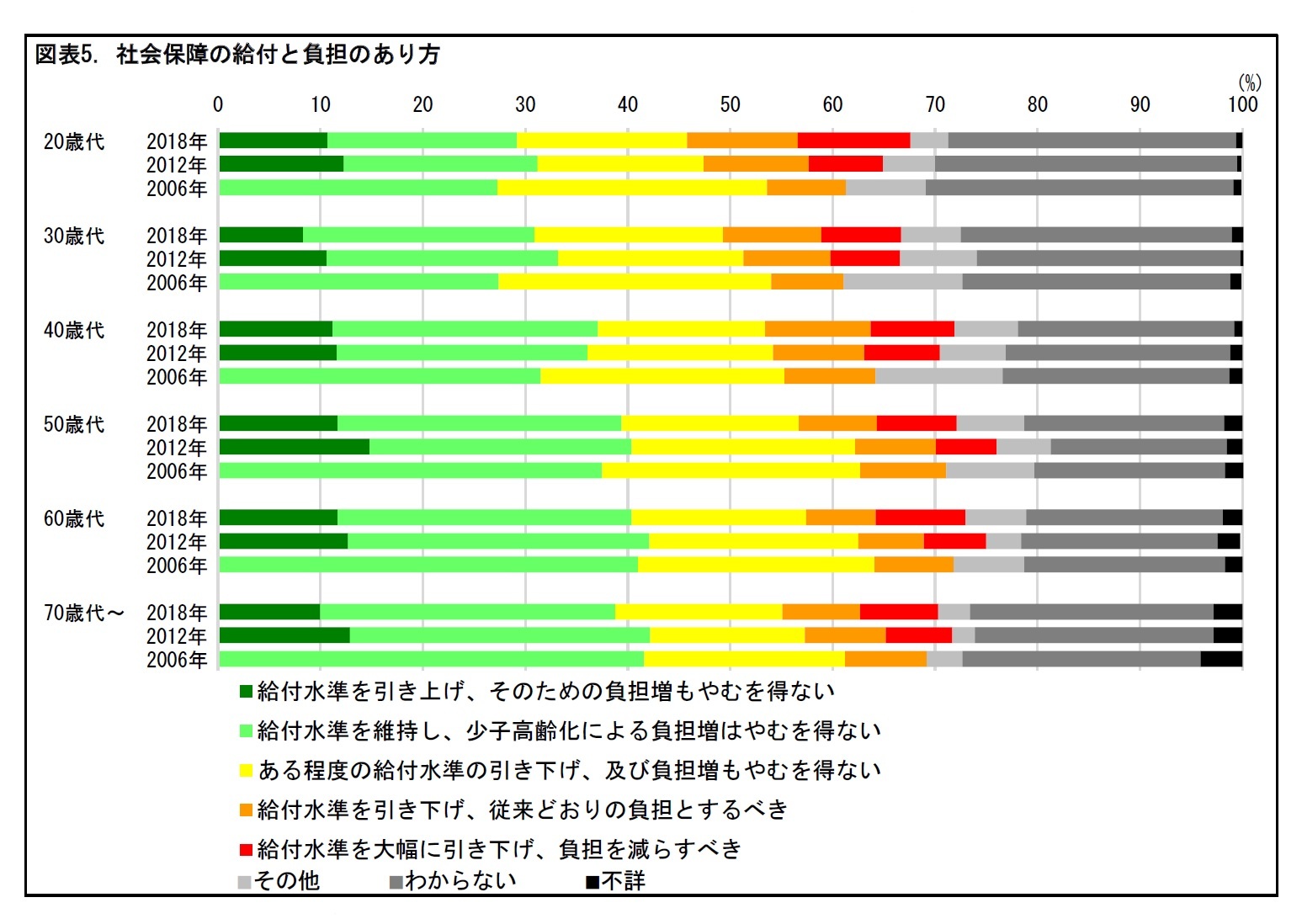

「給付水準を引き上げ、そのための負担増もやむを得ない」とする声は、各年齢層とも10%前後だった。ただし、2018年は、2012年に比べて、そうした声の割合は若干低下した。少子高齢化の進展により、給付と負担の増加が進んでいる現状に対して、警戒感が高まっているものとみられる。

「給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」との声は、高年齢層ほど大きくなっている。少子高齢化に対して、負担増を容認する考え方が高齢層で浸透している様子がうかがえる。

「ある程度の給付の引き下げ、及び負担増もやむを得ない」と両方をセットで容認する声は、各年齢層とも20%弱。ただし、40歳代~60歳代では、2018年は、そうした声の割合は若干低下した。中高齢層では、これから受ける給付が下がり、負担増が迫られることは、受け入れにくいものとみられる。

「給付水準を引き下げ、従来どおりの負担とするべき」との考え方は、20歳代~40歳代で、多くみられた。なんとか負担の増加を避けたい、との若齢層の考え方があらわれているものと考えられる。

「給付水準を大幅に引き下げ、負担を減らすべき」の意見は、20歳代で多くみられた。社会保障制度自体にあまり期待していない、若齢層の考え方があらわれているといえそうだ。7

6 2006年調査では、選択肢が異なっていた。「その他」「わからない」「不詳」以外は、「少なくとも現在程度の給付水準を維持する必要があり、少子高齢化に伴う負担増はやむを得ない」「少子高齢化に伴う負担増は極力抑制し、そのために必要な給付の見直しもやむを得ない」「現在以上に負担水準が上がらないようすべきであり、そのためには給付水準を大幅に引き下げてもやむを得ない」の3つであった。筆者の判断で、図表中の棒グラフではそれぞれ薄緑色、黄色、橙色に区分した。

7 なお、各年齢層とも、「わからない」と「不詳」が合わせて20%以上に上っている。社会保障の給付や負担の問題を考えること自体のわかりにくさ、をうかがうことができる。

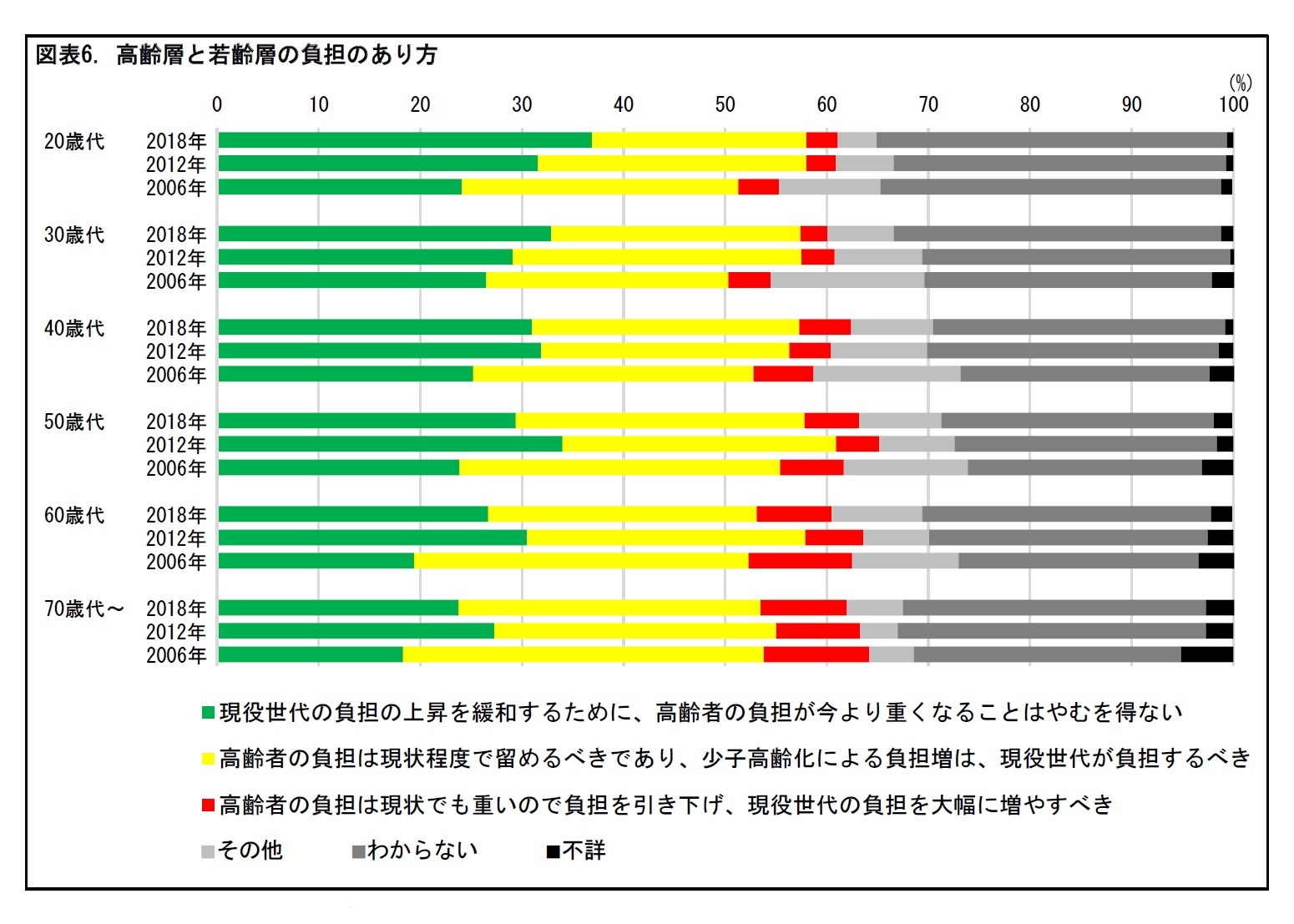

「現役世代の負担の上昇を緩和するために、高齢者の負担が今より重くなることはやむを得ない」とする声は、若齢層ほど多かった。2006年からの変化をみると、20歳代と30歳代で上昇している。特に、20歳代では急上昇して40%に迫っている。一方、50歳代~70歳代以降をみると、こうした声の占率は、2012年よりも低下している。高齢層は、自らの負担の深刻さを感じているものとみられる。

「高齢者の負担は現状程度で留めるべきであり、少子高齢化による負担増は、現役世代が負担するべき」という意見は、40歳代~60歳代で多くみられる。近い将来、現役層からリタイア層に移行する中高齢層では、3つの選択肢のうち、バランス感のある中庸な意見の選択肢を選ぶ傾向がうかがえる。

「高齢者の負担は現状でも重いので負担を引き下げ、現役世代の負担を大幅に増やすべき」との声は、60歳代と70歳代以降で10%弱みられた。ただ、2006年と比べると、こうした声は低下している。高齢層でも、自らの負担は下げて現役世代に負わせるべきとの声は、少数派とみられる。

以上をまとめると、高齢層も若齢層も、「自らの負担増は避けたい。負担の増加は、他の年齢層で対応してほしい。」との考え方がみられる。こうした世代間の意識の分断は、至極当然の結果といえる。

懸念されるのは、近年、そうした世代間の意識の分断が拡大している、とみられる点だ。分断がさらに進むのかどうか、引き続き、注目すべきポイントといえる。8

8 なお、各年齢層とも、「わからない」と「不詳」が合わせて30%前後に上っている。このことから、社会保障の負担を世代間でどのように分担すべきかという議論そのものが、まだあまり浸透していない様子がうかがえる。

4――おわりに (私見)

しかし、前章でみた内容からは、社会保障に対する世代間の意識の分断が進んでいるものと考えられる。言うまでもないが、社会保障制度は、病気、ケガ、老後生活、死亡、出産、障がい、失業といった生活上、個人がさらされるリスクを、保険料や税負担を通じて、社会全体で保障する制度といえる。保障の負担を世代間で分担することも、前提の一つと考えられる。世代間の意識の分断が進めば、その前提が損なわれ、社会保障そのものが成り立たなくなる事態も懸念される。

今後も、社会保障に対する各世代の意識の動向について、引き続き注目していくこととしたい。

(2021年02月22日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【社会保障に対する各世代の意識-世代間の意識の分断は拡大している】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

社会保障に対する各世代の意識-世代間の意識の分断は拡大しているのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!