- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- サブリース事業者への行為規制-12月15日から賃貸住宅管理業法の一部が施行

サブリース事業者への行為規制-12月15日から賃貸住宅管理業法の一部が施行

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

(1)賃貸住宅管理業者の登録制度

(2)特定転貸事業者(サブリース会社)等への禁止規定・書面交付規定

法は、単身高齢者など社会的に配慮すべき人たちが賃貸住宅に居住していることや、親から相続したアパートなどの不動産が遠隔地にあって、不動産管理会社に管理を委託しなければならない事例が増えたことなどから、賃貸住宅の管理業務の質を高めることを目的として制定された。さらに、サブリース事業関係においては、いくつかの不適切な行為が発生したことから、サブリース事業の適正化も目的のひとつとして立法された。

上記(1)については、公布後1年以内に施行されるが、(2)の禁止規定・書面交付規定については、10月16日に施行令・施行規則(以下、規則)が公布され、2020年12月15日にいち早く施行されることとなった。また、10月の施行令等の公布に併せて、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(以下、解釈・運用の考え方)、とサブリース事業に係る適正な運用のためのガイドライン(以下、ガイドライン)が公表されている。解釈・運用の考え方は行政が監督するにあたっての解釈指針であり、ガイドラインは事業者が事業運営を行うにあたっての行動指針である。

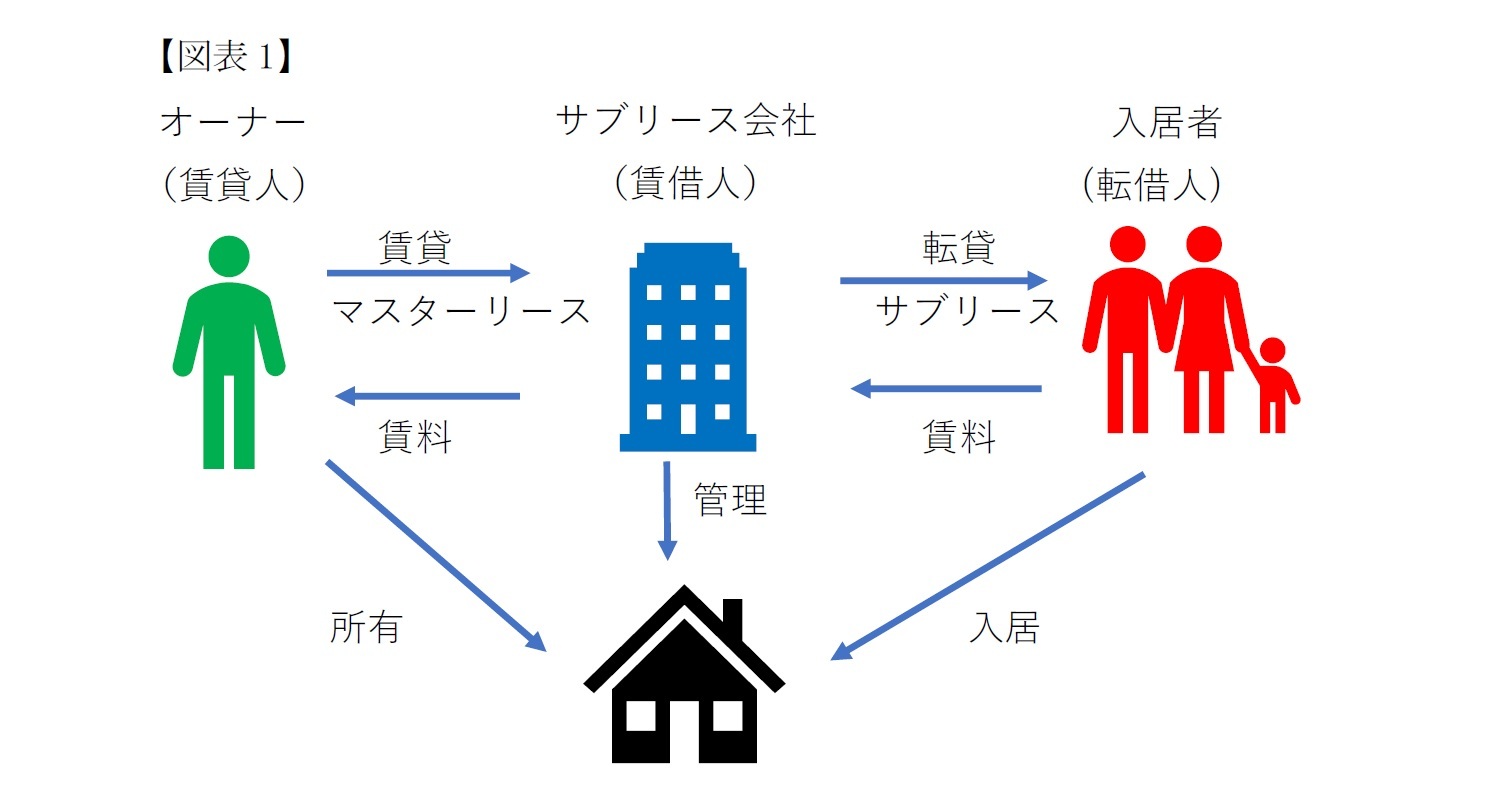

本稿では、2020年12月15日から施行される(2)、つまり、家主から賃貸住宅を賃借し、入居者に転貸する事業、いわゆるサブリース事業者等への規制について解説を行う。

なお、サブリース会社のうち、あわせて賃貸住宅の維持管理をする事業者は(1)にも該当する。一般論として、サブリース会社は(1)の登録制度の適用も受けることが多いと思われる。

2――特定転貸事業者・勧誘者の定義

法のすべての規制の前提となるのが、取り扱う物件が「賃貸住宅」であることである。賃貸住宅とは賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいう)をいう。ただし、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものを除く(法第2条第1項)。

「賃貸の用に供する住宅」とは賃貸借契約に基づいて賃借することを目的とする住宅1であり、事業用であるオフィスや倉庫等は、賃貸住宅の定義から外される。定義にあるかっこ書きの「家屋または家屋の部分をいう」という箇所の「家屋」とは、アパート一棟や戸建てなどをいい、「家屋の部分」とは、マンションの一室などをいう(解釈・運用の考え方)。つまり賃貸住宅とは、建物一棟丸ごと賃借するものと、部屋だけを賃借するものとの両方が含まれる。

旅館、外国人施設滞在事業(特区民泊)物件、民泊物件は、人の生活の本拠使用目的以外の目的に供されているため、この法で定義する賃貸住宅から除外される(規則第1条)。

1 賃貸借契約に基づいて賃借するものでない住宅とは、たとえば事業に従事することに伴い居住が認められる社宅などが考えられる。

特定転貸事業者とは、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいう(法第2条第5項)。いわゆるサブリース会社がこの特定転貸事業者に該当し、規制対象となる。

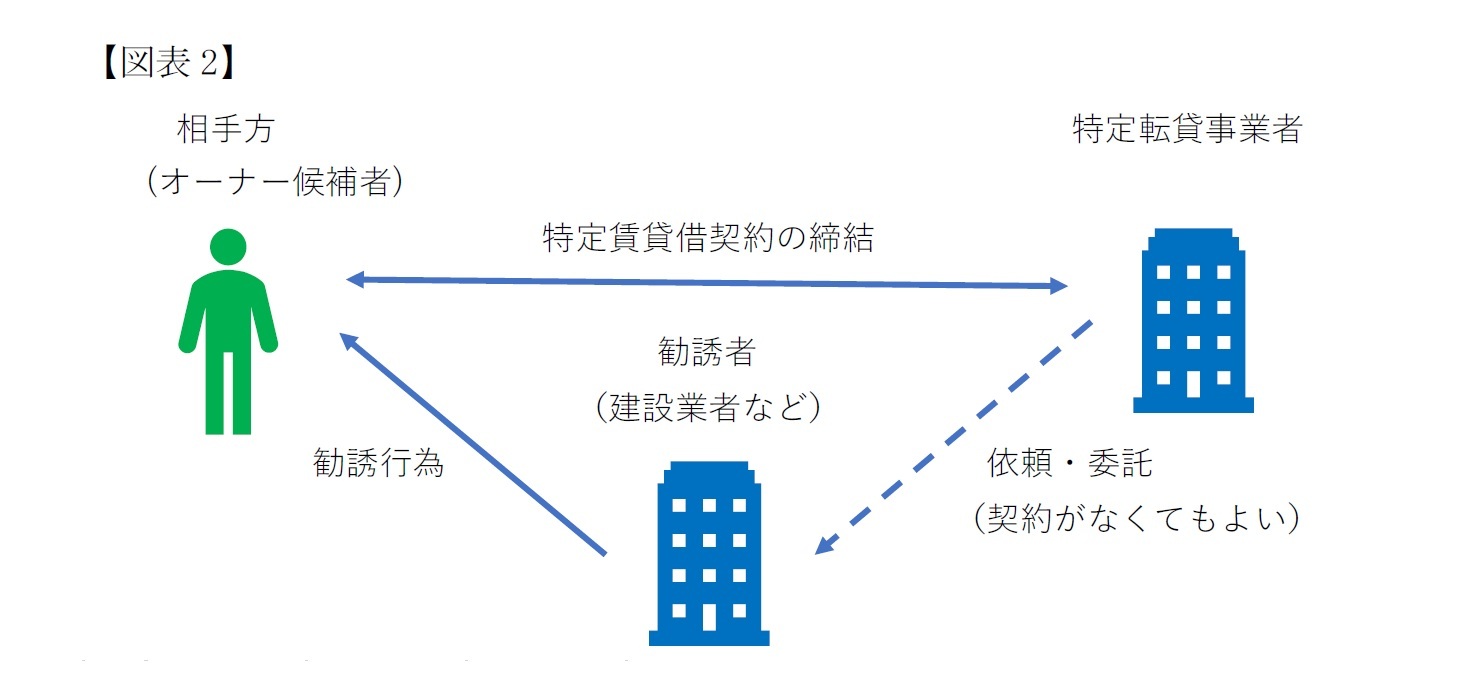

もうひとつ規制の対象となるのが勧誘者である。勧誘者とは特定転貸事業者が勧誘を行わせる者をいう(法第28条)。具体的には、特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者であって、当該特定転貸事業者の契約締結に向けた勧誘を行う者をいう。両者の資本関係の有無は問わない。勧誘委託契約の有無にかかわらず、勧誘することの依頼を受け、あるいは勧誘を任されている場合は勧誘者に該当する。ここで勧誘とは、契約の相手方の契約締結に対する意欲を高めるなど、意思の形成に影響を与えている場合には広く該当する (解釈・運用の考え方)(図表2)。勧誘者とされるのは、サブリースすることを目的とした物件の建設や販売を行う建設業者や不動産業者などが考えられる。

3――特定転貸事業者・勧誘者に対する禁止規定

特定転貸事業者または勧誘者が、特定賃貸借契約の広告をするときは、法律・規則で定める点について、著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良、または有利であると誤認させる表示をしてはならない(法第28条、規則第3条) 。違反行為には30万円以下の罰金が科される(法第44条)。

ここで、著しく事実と相違するとは、広告と事実との相違をオーナーになろうとする人が知っていれば、契約に誘引されない場合のことをいう。著しく優良、著しく有利であるかどうかは、専門的知識を有しないオーナーを誤認させる程度のものかどうかであり、具体的には表示全体から受ける印象や認識により総合的に判断される(ガイドライン)。

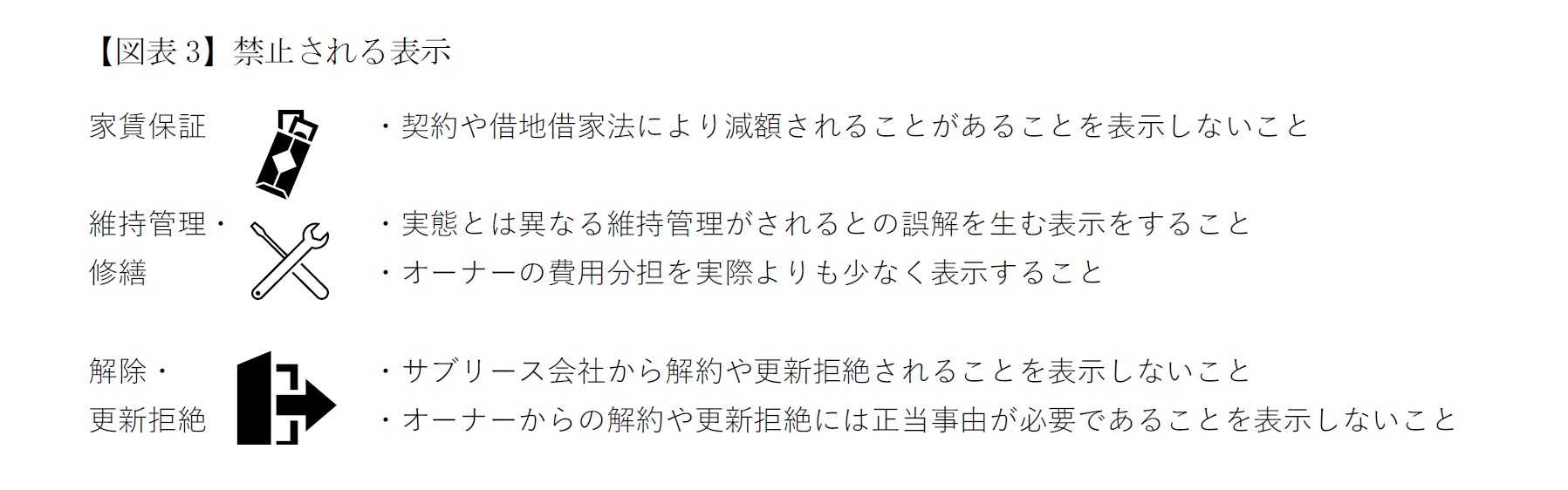

ガイドラインで定められている主な項目は、以下の通りである。(1)オーナーに支払われる家賃がマスターリース契約や借地借家法により減額されることがあることの表示を、家賃保証や空室保証のような表示と一体として表示すべきこと、(2)賃貸住宅の維持管理を実際に行っている維持管理業務より優良であるような表示をしてはならないこと、(3)賃貸住宅の維持管理・修繕費用の負担割合が著しく低額であると誤解されるような表示をしてはならないこと、(4)借地借家法や契約により、サブリース会社からの解約・更新拒絶が可能であるのにそれが行われないとの誤解を招く表示を行うこと、(5)借地借家法によりオーナーからの解約や更新拒絶は正当事由が必要であるのに、自由に解約できるといった誤解を招くような表示をしないことである(図表3)。

特定転貸事業者と勧誘者は、不当な勧誘行為が禁止される(法第29条)。上述の誇大広告の禁止は「表示規制」であるが、この不当な勧誘行為の禁止は「行為規制」である。表示規制は広告規制とも言い換えられる。行為規制は勧誘の話法などを規制するものである。パンフレットを示しつつ、勧誘を行う場合などでは、二つの規制は一定程度重なるところがある。

不当な勧誘行為とは、(1)契約締結の勧誘等にあたって、特定賃貸借契約の相手方等の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為(事実の不告知・不実告知、同条第1号)、および(2)特定転貸契約の相手方等の保護に欠けるものとして規則で定める行為(保護に欠ける行為、同条第2号、規則第4条)である。

事実の不告知・不実告知にかかる1号違反行為については6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる(併科可)(42条2号)。保護に欠ける行為に係る2号違反行為については行政措置のみである、

事実の不告知・不実告知は、オーナーとなろうとする者に対して、契約締結させることを目的とし、または、そのような意図のもとに行われれば該当する。契約締結に至ったかどうかは問わない。「故意に」とは、内面の心理状態を示す主観的要件であるが、客観的事実によって推認されることとなるほか、サブリース業者であれば当然に知っていると思われる事項を告げないような場合については、「故意」の存在が推認されることになる。

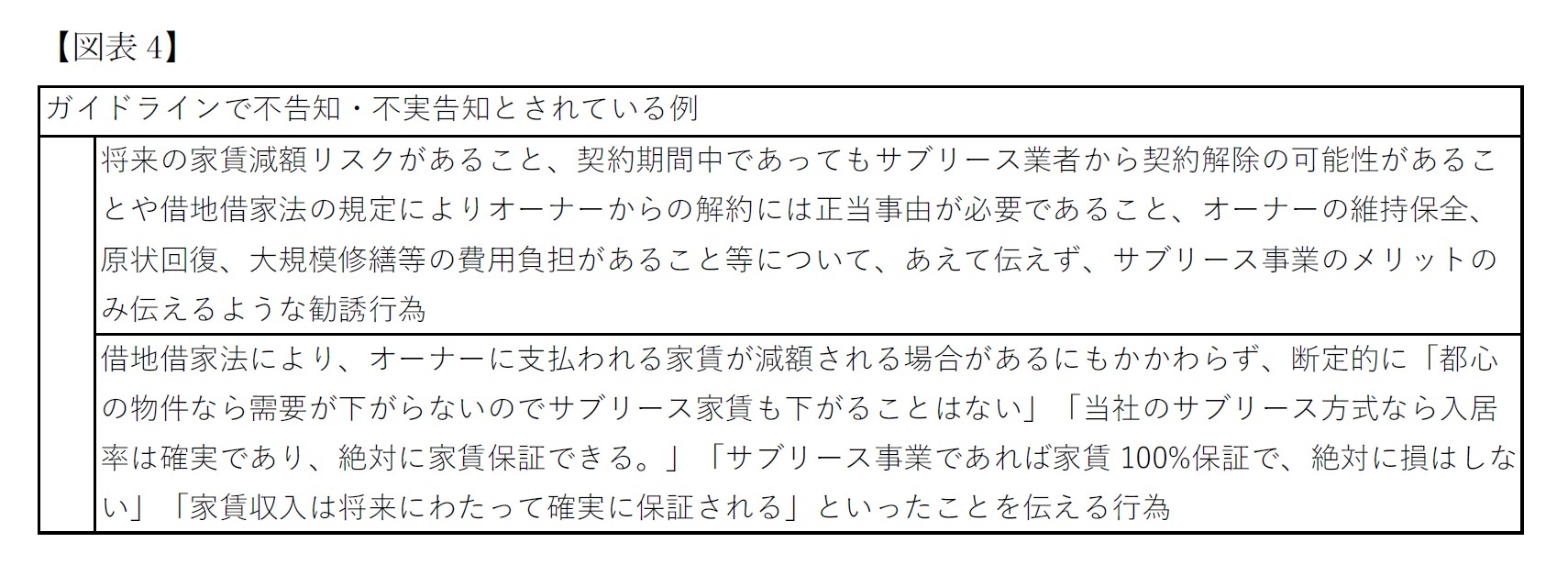

「事実を告げない」とは事実を認識していながらあえてこれを告げない行為をいう。「不実のことを告げる行為」とは事実でないことを認識しながら、あえて事実に反することを告げる行為をいう。ガイドラインでは図表4のような行為が例示されている。

相手方の保護に欠ける行為として規則では4つの行為を禁止している(規則第4条)。具体的にはガイドラインで説明されている。まず、(1)相手方等を威迫する行為である。ここで「威迫」とは、脅迫とは異なり、相手方に恐怖心を生じさせるまでは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為である。勧誘にあたって声を荒げたり、面会を強要したりするような行為が該当する。

次に(2)相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為である。「迷惑を覚えさせるような時間」とは、一般的には、オーナー等に承諾を得ている場合を除き、特段の理由が無く、午後9時から午前8時までの時間帯に電話勧誘又は訪問勧誘を行うことが該当するとされる。

さらに(3)深夜又は長時間の勧誘その他私生活又は業務の平穏を害するような方法により相手方を困惑させる行為である。「オーナー等を困惑させる行為」とは、深夜勧誘や長時間勧誘のほか、オーナー等が勤務時間中であることを知りながら執ような勧誘を行ってオーナー等を困惑させることや面会を強要してオーナー等を困惑させることが該当する。

そして(4)特定転貸契約締結又は更新をしない旨(勧誘を受けることを希望しないことも含む)の意思表示をした相手方等に対して執拗に勧誘する行為である。オーナー等がマスターリース契約を締結しない旨の意思表示を行った場合には、同一のサブリース会社の他の担当者による勧誘も同様に禁止される。1度でも再勧誘行為を行えば本規定に違反することとなる。

(2020年12月09日「基礎研レポート」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/09/08 | TEMUのオンライン仲介サービス-欧州委員会がDigital Services Act違反とする暫定的見解 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/01 | EUデジタル市場法の施行状況-2024年運営状況報告 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月18日

米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 -

2025年09月18日

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 -

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 -

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サブリース事業者への行為規制-12月15日から賃貸住宅管理業法の一部が施行】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サブリース事業者への行為規制-12月15日から賃貸住宅管理業法の一部が施行のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!