- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 20年を迎えた介護保険の再考(18)障害者福祉との関係-「65歳の壁」が問題に、保険料納付開始年齢引き下げも影響?

20年を迎えた介護保険の再考(18)障害者福祉との関係-「65歳の壁」が問題に、保険料納付開始年齢引き下げも影響?

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~障害者福祉との関係~

2――LTCという共通点

ここでの注目は「介護」という言葉です。国際比較では「LTC(long-term care)」という英語が使われることが多く、このLTCには高齢者介護だけでなく、長期療養を必要とする障害者に対する福祉サービスも含まれています2。実際、世界で初めて介護保険制度を創設したオランダでは、高齢者介護に対応するだけでなく、障害者に対するサービスも対象としていました3。

日本の場合、急速に高齢化が進んだ分、介護を必要とする高齢者に特化した制度として、介護保険制度を創設したため、「介護=高齢者福祉」を意味していますが、社会保障制度を全体的に俯瞰するのであれば、障害者福祉も考慮に入れる必要があります。

1 ここでは法令に沿って、「障害」と表記する。

2 LTCを巡る国際統計については、西沢和彦(2015)「『総保健医療支出』におけるLong-term care推計の現状と課題」『JR Iレビュー』Vol.11, No.30に詳しい。

3 オランダでは介護保険制度に当たる「特別医療費保険(AWBZ)」が1968年に発足したが、2015 年改革を経て、在宅ケアについては、自治体の補助金を含めて一般財源でカバーされる「社会支援法(WMO)」に移管された。中澤克佳(2018)「介護保険制度の持続可能性」『2017年度海外行政実態調査報告書』などを参照。

3――高齢者介護と障害者福祉の「境目問題」

近年は障害者の高齢化を受けて、高齢者介護と障害者福祉の間で、「65歳の壁」問題が顕在化しています。これは介護保険と障害者福祉の「境目」が生み出す壁であり、この「壁」の問題は以前にも論じた4ことがあるのですが、改めて詳しく見たいと思います。

日本の社会保障制度には「社会保険優先の原則」というルールがあります。つまり、社会保険料を主な財源とする社会保険方式と、税金をベースとした社会扶助方式(税方式)の2つで似たような制度があった場合、社会保険方式が優先されるというルールです。

保険料や税金を負担している一人の国民から見ると、税金だろうが、保険料だろうが、強制徴収で懐が痛んでいる点は同じなので、どうして社会保険方式が必ず優先されるのか腑に落ちないのですが、一般的には「一つのサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、国民が互いに支え合うために保険料を支払ういわゆる社会保険制度のもとでそのサービスをまず御利用いただく」と説明されています5。

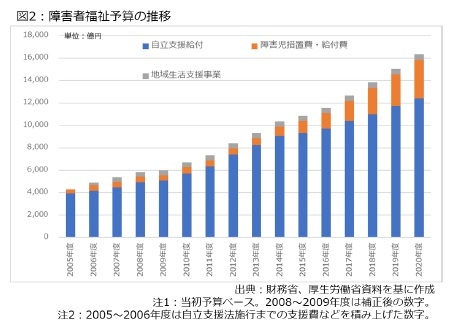

こうした関係性を整理したイメージが図1です。具体的には、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスは18歳以上(0歳から17歳までは児童福祉法)で手当されており、65歳以上になると、介護保険の適用を受けます。つまり、65歳以上になると、社会保険優先の原則が適用され、基本となる福祉サービスが税金を財源とする障害者総合支援法から社会保険料をベースとした介護保険に切り替わるわけです。

一方、赤色が左に少し伸びています。これは40歳から64歳未満の介護保険第2号被保険者のうち、がんなど16種類の特定疾病になった人については、介護保険の適用を受けられることを意味しています。さらに、市町村の個別判断があれば、障害者総合支援法と介護保険を併行して受けられるため、図1では青色も右に伸びるように書きました。

しかし、原則として障害者総合支援法(青色)と介護保険法(赤色)の関係性が65歳以上で「壁」のようになり、基本となる制度が変わる様子をご理解いただけると思います。この時に起きるのが「65歳の壁」問題です。

第2に、サービス内容の違いです。後述する通り、障害者福祉制度を抜本改正した際、介護保険制度との統合を視野に入れていたため、実は両者の制度は似通っています。例えば、介護保険で言う訪問介護サービスは障害者福祉制度では「居宅介護」と称されています。さらに、ケアマネジャー(介護支援専門員)と同じような役割を持つ職種として、障害者総合支援法では「相談支援専門員」が位置付けられています。

しかし、見掛け上は同じようなサービスだったとしても、内容が大きく異なります。例えば、訪問系のサービスで見ると、介護保険の場合、家族が同居している場合の生活援助は時間単位で厳密に区切られるほか、「ヘルパーは日常ゴミを出せるが、粗大ごみの処分は不可」といった形で、サービスの内容が細かく制限されています。

これに対し、障害者総合支援法では「障害者とヘルパーが3時間一緒にいる」といった緩やかなサービス利用も認められています。このため、障害者福祉サービスに慣れた障害者が介護保険に移行すると、提供されるサービス内容の違いに応じて、生活が細切れになるリスクがあります。

4 「65歳の壁」問題の詳細については、2018年11月29日拙稿「『65歳の壁』はなぜ生まれるのか」を参照。

5 2017年4月12日第193国会会議録衆院厚生労働委員会における発言。

政府としても、こうした「壁」の存在は認識しており、いくつかの手立てを講じています。例えば、2018年度の制度改正に際しても、「壁」を低くする制度改正に取り組みました。具体的には、自己負担が跳ね上がる危険性に配慮し、一定の要件を満たした障害者を対象に、自己負担を軽減する措置を導入しました。

サービス内容の違いについても、障害者福祉サービスと介護保険サービスを相乗りさせる「共生型サービス」という類型を創設することで、同じ事業者が双方のサービスを提供できるようにしました。これにより、65歳以上になった障害者が介護保険に移行しても、事業所を変えずに済む選択肢が広がったことになります。

このほか、一律かつ機械的に判断しないように、市町村に対して通知を出しています。例えば、2007年3月に示された通知では、「障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様」「一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしない」とし、市町村が利用者の意向を聞きつつ判断する重要性を強調し、同じ趣旨の通知は2015年2月にも示されています。

それでも制度が別建てである以上、「壁」の問題は必ず残ります。このため、「壁」を取り払う究極的な方法として、制度を統合する選択肢が想定されますが、これには長い経緯があります。以下、この点を次に述べることにします。

4――後景に退いた?制度統合の議論

その後、障害者自立支援法が2005年11月に制定された際、障害種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化するとともに、▽障害の状態を示す全国共通の尺度として「障害程度区分」(現名称は「障害支援区分」)、▽国が費用の半額を義務的に負担する仕組み、▽サービスの量に応じて負担する応益負担――などが導入され、介護保険制度に近い仕組みになりました。この時、厚生労働省は2つの制度の統合を企図していました。実際、介護保険制度の創設に関わった有識者は当時のインタビューで、「最も重要なのは障害者保健福祉との統合」と述べています6。

しかし、応益負担への移行に伴って自己負担が増加したことで、障害者自立支援法に対する批判が相次ぎました。結局、障害者自立支援法の廃止を掲げた民主党への政権交代、国が訴えられた「障害者自立支援法違憲訴訟」の和解などを経て、2012年4月施行の法改正で応能負担に変更されたほか、障害者自立支援法に代わる障害者総合支援法が2013年4月に施行されました。

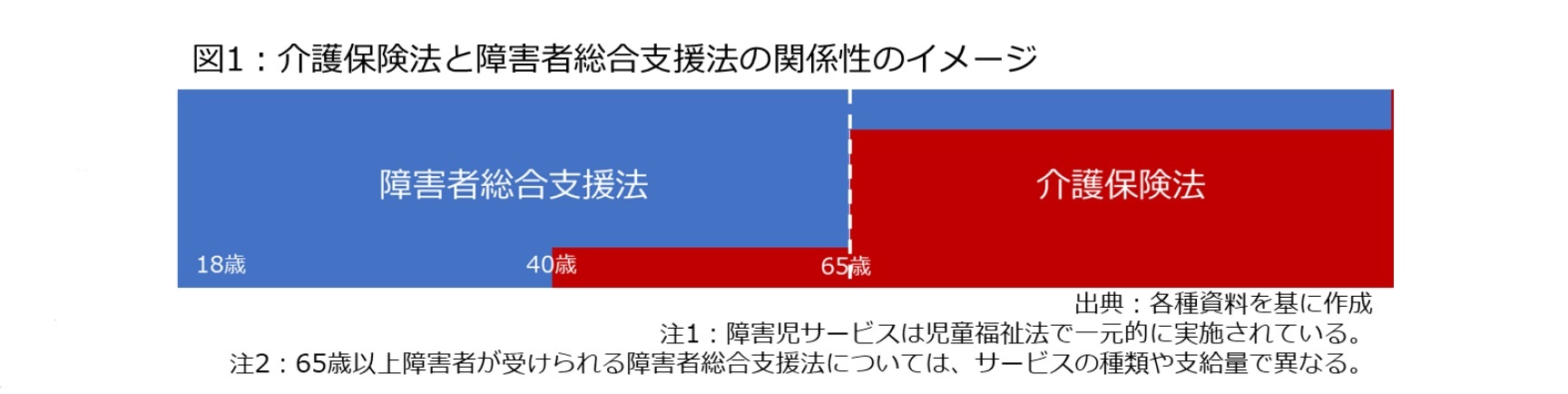

その後、障害者福祉サービスの予算は拡充され、図2の通りに15年間で約4倍に増えました。このため、財務省は「真に障害者・障害児のための支援となっているか、サービス内容の精査を行う必要(筆者注:がある)」と指摘しています7。さらに、このまま公費だけに頼っていたのでは限界が見えて来るとして、2つの法律を統合する部分と、障害の特性に応じて別途保障する部分を明確にする必要性も示されています8が、15年程度に渡る制度改革を経て、制度統合論は後景に退いている印象です。

その後、障害者福祉サービスの予算は拡充され、図2の通りに15年間で約4倍に増えました。このため、財務省は「真に障害者・障害児のための支援となっているか、サービス内容の精査を行う必要(筆者注:がある)」と指摘しています7。さらに、このまま公費だけに頼っていたのでは限界が見えて来るとして、2つの法律を統合する部分と、障害の特性に応じて別途保障する部分を明確にする必要性も示されています8が、15年程度に渡る制度改革を経て、制度統合論は後景に退いている印象です。さらに、ここでは詳しく述べませんが、介護保険法と障害者総合支援法の「自立」が異なっている点も制度統合のハードルになると思っています9。具体的には、第10回で述べた通り、介護保険の「自立」は障害者福祉の影響を受けて、「自己決定」を意味していたのですが、最近は介護予防に力点が置かれるようになった結果、「身体的な自立」を専ら意味するようになっています。このため、「自立」を巡る介護保険の議論と、障害者福祉の認識を巡るギャップは広がっているように感じています。

6 大森彌(2018)『老いを拓く社会システム』第一法規pp310-311。初出は2004年6月号の『月刊介護保険』における大森氏に対するインタビュー。

7 2020年11月2日財政制度等審議会財政制度分科会資料。

8 『法律時報』92巻10号(2020年9月号)の座談会における菊池馨実早大教授のコメント。

9 多義的な自立の論点については、2019年2月8日拙稿「社会保障関係法の『自立』を考える」でも述べた。

5――保険料納付開始年齢の引き下げ問題が影響

この問題がややこしいのは介護保険の財源問題が絡んでいるためです。介護保険20年の足取りを振り返った2回シリーズの(上)で述べた通り、介護保険の財政は逼迫しており、財源問題を解決する手段として、40歳と定められた保険料の納付開始年齢を引き下げる案が取り沙汰されています。例えば、2018年度、2021年度の制度改正では、いずれも議論の俎上に上ったものの、負担増となる財界の反対で下火になりました。

では、なぜ保険料の納付開始年齢引き下げと障害者総合支援法が関係するのでしょうか。このヒントは「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態」になった人について、サービス給付を提供すると定めた介護保険法第1条に求められます。つまり、あくまでも介護保険は加齢に伴う要介護状態を支援する制度であり、それ以外の長期療養(冒頭に述べた「LTC」です)の支援については、障害者総合支援法で対応するという整理になっています。

ここで、仮に納付開始年齢を20歳とか、30歳に引き下げたらどうなるでしょうか。納付開始年齢を40歳としている理由について、厚生労働省は①被保険者本人自身が老化に起因する疾病になり、介護が必要となる可能性が高くなる、②被保険者の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる――の2点を挙げていますが、ただでさえ40~64歳の第2号被保険者は特定疾病しか給付を受けられない点で、かなり「払い損」「掛け捨て」の状態です。こうした状況の下、さらに若い世代から「加齢」に伴う要介護状態を名目に、保険料を徴収できるでしょうか。

もちろん、財政が逼迫している中、納付開始年齢を引き下げる選択肢は有り得ると思います。実際、筆者の試算では20歳に引き下げた場合、1兆円の保険料増収が見込まれます10。

しかし、その場合は「加齢」という条文がネックになり得ます。少なくとも加齢に関わらず、障害者総合支援法の給付も受けられるような形式を取らない限り、年齢を引き下げることは難しいと思われます。

10 2019年2月26日拙稿「介護保険料の納付開始年齢はなぜ40歳なのか」を参照。

さらに、納付開始年齢問題は制度創設時からの懸案となっている点も意識する必要があります。例えば、制度創設に関わった厚生省(当時)幹部の書籍やオーラルヒストリー(口述歴史)では、「40歳以上でなければならない必然的かつ客観的な理由は少ないなかでの妥協の産物であり、介護保険の立ち上げを優先するという判断から、あえて深追いしないこととして問題を後に残した」11、「(筆者注:納付開始年齢を)25歳あるいは30歳かとか(筆者注:の選択肢)もあり得ると思っていました」12という記述があり。40歳以上で区切った理由は後追い的な側面を持っていたことになります。

実際、オーラルヒストリーでは40歳以上で区切った理由について、自民党有力議員だった伊吹文明氏とのやり取りを少し劇的に振り返っています。これは以前の拙稿13でも取り上げた引用ですが、興味深い部分なので再び引用します14。

当時、20歳以上を被保険者とする介護保険制度案について説明に伺ったことがありました。(筆者注:その際、伊吹氏は)「(略)ほとんど受益することのない20歳の若者の保険料負担は本質は税と同じである(略)」というご指摘でした。(略)

40歳から、というアイデアは以前からありましたが、(筆者注:厚生大臣経験者だった)丹羽(雄哉)代議士に伊吹さんからあったご異論の報告方々相談に伺いました。(略)「先生、40歳から被保険者というアイデアでどうですか」と。「うん、いいだろう」と納得いただき、事務局に戻って(筆者注:部下だった)山崎(筆者注:史郎)君に「40歳でいくぞ」と。山崎君は「えっ?えっ?」と驚いて、そのことを後々突然40歳になったと言っておりました。

このやり取りがいつの出来事なのか、オーラルヒストリーでは厳密に分からないのですが、恐らく1996年前半の話と思われます。同年3月に自民党から示された「介護保障確立に向けての基本的な考え方」(丹羽試案)で納付開始年齢が40歳以上とされ、これが制度設計に反映されたためです15。

こうした議論を見ると、当時の厚生省は「20歳以上」「40歳以上」など幾つかのオプションを想定する中、自民党などとの調整を経て、納付開始年齢を40歳以上に設定したことが分かります。言い換えると、「40歳以上」という保険料の納付開始年齢については、それなりに説明が付いているとはいえ、必ずしも合理的な根拠に基づいているとは言えません。このため、年齢を引き下げるオプションは今後も残り続ける可能性が高く、その際には障害者総合支援法との兼ね合いが改めて議論されることが想定されます。

11 和田勝編著(2007)『介護保険制度の政策過程』東洋経済新報社pp18-19。

12 菅沼隆ほか編著(2018)『戦後社会保障の証言』有斐閣p351。

13 前掲2019年2月26日拙稿参照。

14 同上p351。

15 実際、菅沼ほか前掲書p352では40歳以上に決まったタイミングとして、「丹羽試案」の少し前の出来事としている。さらに、制度創設に関わった官僚や学識者が執筆した介護保険制度史研究会編著(2019)『介護保険制度史』東洋経済新報社p221でも、「(筆者注:丹羽試案は)被保険者範囲問題に決着をつける上で大きなきっかけとなった」と総括している。

6――おわりに

筆者自身の意見として、保険料納付開始年齢を引き下げる選択肢は考慮に値すると思っていますが、障害者総合支援法との関係性を意識しないと、単なる財源の帳尻合わせに終わってしまうと考えています。

第17回と今回は介護保険制度を多角的に理解するため、年金、医療、障害者福祉、生活保護など他の社会保障制度との比較を試みました。介護保険制度の改革を考える時、他の制度との違いや共通点、整合性などを意識する必要があります。

第19回以降は20年前の制度創設時には必ずしも意識されなかった問題として、人手不足、住まい、ケアラー(介護者)支援、感染症対策などの問題を取り上げて行きます。

(2020年11月25日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(17)医療、年金との比較-費用抑制は国民との約束違反?

- 20年を迎えた介護保険の再考(13)総合事業と「通いの場」-局所的な議論にとどめない工夫を

- 「65歳の壁」はなぜ生まれるのか-介護保険と障害者福祉の狭間で起きる問題を考える

- 20年を迎えた介護保険の再考(16)準市場の功罪-民間参入を促した狙いと効果、マイナス面

- 社会保障関係法の「自立」を考える-映画『こんな夜更けにバナナかよ』を一つの題材に

- 20年を迎えた介護保険の再考(10)自立支援、保険者機能-意味の変容、曖昧な言葉遣いの実情を問う

- 20年を迎えた介護保険の足取りを振り返る(上)-制度創設の過程、制度改正の経緯から見える変化と論点

- 介護保険料の納付開始年齢はなぜ40歳なのか-年齢引き下げを巡る論点を探る

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【20年を迎えた介護保険の再考(18)障害者福祉との関係-「65歳の壁」が問題に、保険料納付開始年齢引き下げも影響?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

20年を迎えた介護保険の再考(18)障害者福祉との関係-「65歳の壁」が問題に、保険料納付開始年齢引き下げも影響?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!