- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定する

老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定する

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――運用収益率の見通しが甘いとどうなるか

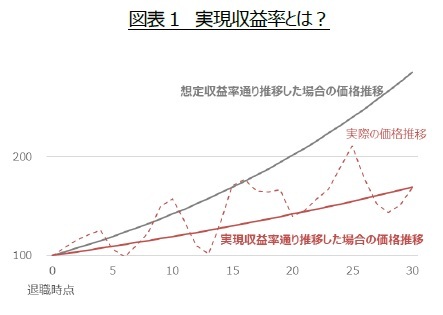

幸い、今年価格が上がるか下がるかといった短期的な不確実性であれば、長期投資により軽減可能である。このため、資産寿命を延ばすために資産運用を行う際は、中長期平均的な運用収益率を前提に老後の資金計画を立てるべきである。しかし、運用を終了した時に判明する運用期間を通しての平均的な運用収益率(以下、実現収益率)が期待していた運用収益率(以下、想定収益率)を大きく下回る可能性(リスク)も残念ながらある(図表1)。

幸い、今年価格が上がるか下がるかといった短期的な不確実性であれば、長期投資により軽減可能である。このため、資産寿命を延ばすために資産運用を行う際は、中長期平均的な運用収益率を前提に老後の資金計画を立てるべきである。しかし、運用を終了した時に判明する運用期間を通しての平均的な運用収益率(以下、実現収益率)が期待していた運用収益率(以下、想定収益率)を大きく下回る可能性(リスク)も残念ながらある(図表1)。このような場合、運用期間終了後もしくは途中で、高い想定収益率を前提に身の丈以上の過大な支出を続けてしまっていること、そして近い将来、資産が枯渇してしまうことに気付く。資産寿命を延ばすために年金受給開始後も資産運用を継続したのに、運用収益率の見通しの甘さの結果として資産寿命を縮めてしまうのである3。

1 iDeCo(個人型確定拠出年金)の受給開始年齢は60歳~75歳までに改正される見込みである。

2 資産寿命とは、老後の生活を維持するために保有資産を取崩すことを前提とした考え方で、資産が尽きるまでの期間、もしくは資産が尽きる時の年齢を意味する。

3 基礎研レポート「老後資金の取崩(3)-運用収益率の見通しが甘さにどうなるか」

2――運用収益率の見通しの甘さにどう対処するか

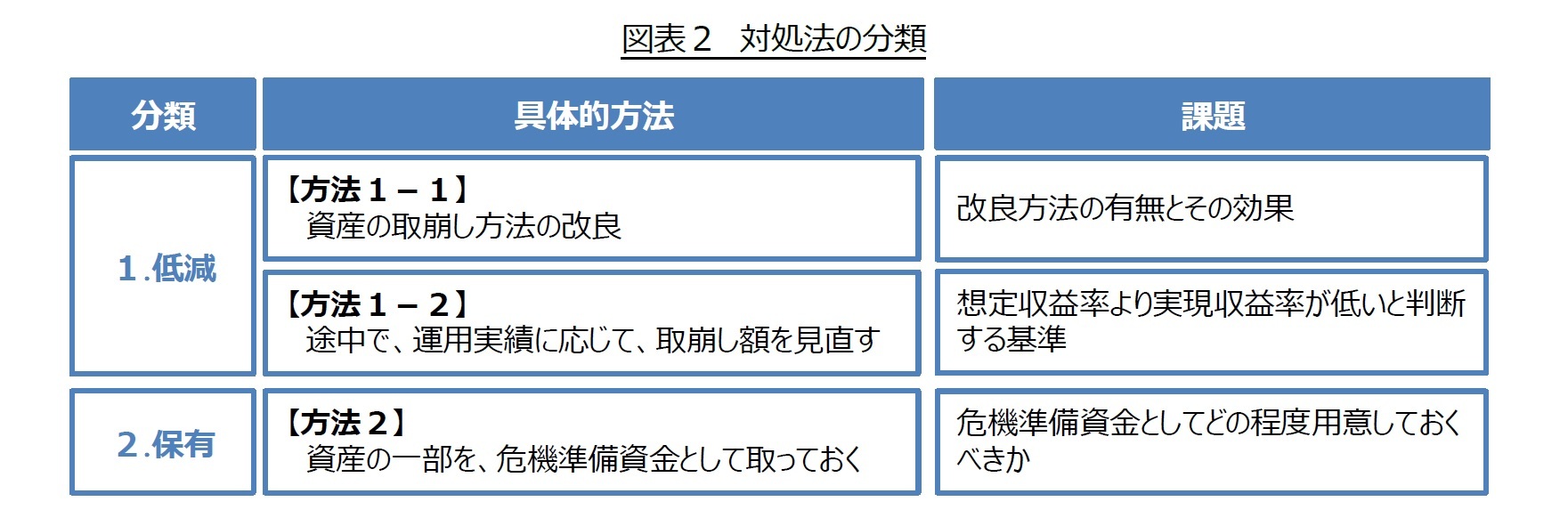

「低減」とは、リスクが発生する可能性を減らす、もしくはリスクが発生した場合の影響を小さくすることである。実現収益率が想定収益率を大きく下回るリスクを減らすことは、甘い見通しを前提に老後の資金計画を立てないことと同義である。これはとても重要なことであるが、今回の主題は十分注意したとしても、実現収益率が想定収益率を大きく下回ってしまう可能性への対処法なので、実現収益率が想定収益率を大きく下回った(リスクが発生した)場合の影響を小さくする対処法を検討する。

はじめに、実現収益率が想定収益率を大きく下回った場合の影響とは何かを考える。実現収益率が想定収益率を大きく下回った場合に困るのは、生存中に資産が枯渇し、その結果として日々の生活水準の低下を招くことになるからではないだろうか。それならば、対処法が以下に記す2つの性質のいずれかを具備していれば、リスクが発生した場合の影響を小さくする対処法と判断できるのではないだろうか。1つ目の性質は、実現収益率が想定収益率を大きく下回った場合でも、生活水準低下の可能性が小さくする性質であり、2つ目の性質は、たとえ生活水準が低下したとしても、低下幅が小さくなる性質である。

1つ目の「生活水準低下の可能性を小さくする」性質を具備する方法として、運用期間を通した平均的収益率である実現収益率と想定収益率との差よりも、各年の収益率の差の方が圧倒的に大きい点に着目する方法が考えられる。例えば、1990年度~2004年度の15年間継続して、世界株式4を保有していた場合の平均収益率は+5%程度(年率、以下同様)、2005年度~2019年度の15年間の場合だと+6%程度と1%程度の差しかないのに対し、2018年度の1年間なら+9%程度、2019年度の1年間なら▲12%とその差は21%もある。実現収益率が想定収益率を大きく下回ったとしても、数十年間も期間があるならば、中には資産価格が相対的に高い時もあり、そのような時にだけ売却することで安値での売却を抑制し、資産が枯渇して日々の生活水準が低下する可能性を小さくする方法である(以下、方法1-1)。

先のレポート5で提案した「安く買って高く売る」という投資の基本に忠実な取崩し方法(以下、二つの財布法)も、方法1-1に分類されるが、二つの財布法だけではリスクの軽減効果が十分でないことが分かっている3。二つの財布法は、基準価格より価格が高いか低いかだけを基準に売却タイミングを決定しているので、より高い時により多く売却するよう改良することで、更なるリスク軽減の余地がある。この詳細については後述する。

2つ目の「生活水準の低下幅を抑制する」性質を具備する方法として、運用成果が悪い場合でも資産が枯渇するまで決まった金額を取崩し続けるのではなく、運用成果が悪い場合は躊躇なく前倒しで取崩し額を減額する方法(以下、方法1-2)がある。例えば、年金受給額が年額240万円、取崩し金額が年額60万円の場合、資産が枯渇すれば60万円分がなくなるので、生活水準が20%(60万円÷(240万円+60万円))も低下するが、資産が枯渇する前に取崩し額を30万円に減額すれば、生活水準の低下は10%(30万円÷(240万円+60万円))に抑えられ、また資産寿命も延びる。しかし、想定収益率より実現収益率が低いと判断する基準の設定が非常に難しい。頻繁に取崩し額を見直すと生活水準が安定しないし、想定収益率より実現収益率が低いと確信するには期間を要するが、判断が遅れるほど取崩し額をより多く減らす必要がある。

4 MSCI World(円換算後)より算出

5 基礎研レポート「老後資金の取崩(1)-運用方法と取崩し方法をセットで考える」

「保有」とは、特段の対策を取らずにリスクを受容することである。リスクを受容できるか否かは、リスクが発生した場合の影響の大小で決まる。例えば、実現収益率が想定収益率を大きく下回っても、生存中に資産が枯渇する可能性がほとんど無いほど十分な資産を保有している場合などに選択可能な対処法である。但し、生存中に資産が枯渇する可能性がほとんど無いほど十分な資産は保有していないものの、実現収益率が想定収益率を大きく下回った場合に備え、年金受給開始時点の保有資産額の一定割合を危機準備資金として取っておき、その分だけ、生活水準を引き下げる覚悟があるなら、選択可能である(以下、方法2)。

例えば、リスクはあるが想定収益率が4%の資産(以下、株式)に50%を投じ、残りの50%をリスクは無いが収益も期待できない預貯金(以下、預貯金)で保有し、30年間一定金額の資金を引出す場合、取崩し額の目安は当初資金4.5%ⅴである。年金受給開始時点の保有資産が1,000万円なら、年間の取崩し額は45万円(1,000万円×4.5%)となる。しかし、この対処法を用い、1,000万円の1割の100万円を危機準備資金として取っておくと、年間の取崩し額は40.5万円(900万円×4.5%)になる。毎年の取崩し額だけに着目すれば、危機準備資金を取っておく代わりに、株式の想定収益率を2%と安全に見積もった場合と大差ない。しかし、株式の売却判断に想定収益率を用いる二つの財布法を実践するなら、株式の想定収益率を2%と安全に見積もった場合とは投資行動も結果も異なるⅲ。危機準備資金として取っておく割合を増やせば増やすほど、実現収益率が想定収益率を大きく下回った場合の影響は小さくなるが、生活水準もより低下する。

以上の3つの方法の1つを選ぶ必要はなく、全ての方法を併用することも可能である。しかし、生活水準にも影響するので、採用方法を決定するにはそれぞれの効果を確認する必要があるだろう。そこで次に、取崩し額の減額を想定しない方法1-1によるリスク軽減効果の確認を試みる。

3――取崩しルールの改良案

1つ目の改良案は、老後に望む生活水準を維持するのに必要かつ十分な資産が多少足りないため、年金受給開始後も資産運用を実施せざるを得ない世帯を想定する。このような世帯の場合、十分な資産を確保できるほど資産価格が上昇する局面があれば、それ以降は資産運用する必要性がなくなる。このため、原則として二つの財布法を実践するが、随時、時価総額と必要額(以降の取崩し額合計)を確認し、時価総額が必要額を上回った場合、即座に残り全ての株式を売却する方法である(改良案1)。

2つ目の改良案は、年金受給開始時点における保有資産額が必要な資産額に比べて、かなり少ないため株式への配分を増やさざるを得ない世帯を想定する。1つ目の改良案と同様に十分な資産を確保できるほど資産価格が上昇する局面があれば、残り全ての株式を売却するのだが、十分な資産を確保できるほどの資産価格の上昇でなくても、それなりに資産価格が上昇したら株式への配分を減らす方法である(改良案2)。

(2020年05月22日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後資金の取崩し(4)-資産運用のゴールを自ら決定するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!