- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 喫煙状況と受動喫煙防止の状況~喫煙スペースの限定だけでなく、禁煙治療の推進が必要

喫煙状況と受動喫煙防止の状況~喫煙スペースの限定だけでなく、禁煙治療の推進が必要

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――喫煙の状況

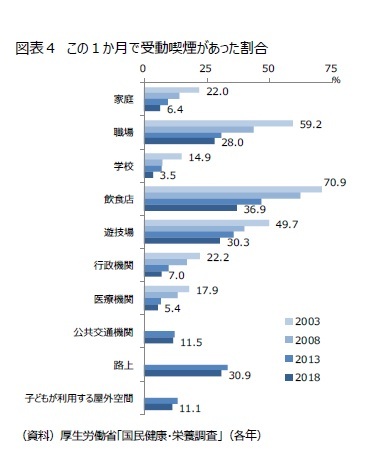

同調査によると、習慣的な喫煙者のうち禁煙意思がある割合は、おおむね横ばいで推移しており、2018年に、男性30.6%、女性38.0%と、女性が多かった。

禁煙するにあたっては、禁煙治療や禁煙補助薬を利用することが有効であり、自力で禁煙するのと比べて成功率は3~4倍高いとされている1。しかし、禁煙治療や補助薬を利用する人は少ない。厚生労働省の「NDBオープンデータ」によると、保険診療で禁煙治療を始めた2のは2017年度に14万人程度で、喫煙者の1%未満、禁煙意思有者の2%程度だった3。さらに、治療を開始しても、5回の禁煙治療終了率4は3割程度にとどまるとの報告がある5。

1 厚生労働省 e-ヘルスネットサイト「わが国のたばこ規制・対策の現状 受動喫煙防止対策」より

2 ニコチン依存症管理料(初回)が算定されている件数

3 厚生労働省 e-ヘルスネットサイト「わが国のたばこ規制・対策の現状 受動喫煙防止対策」によると、禁煙実施者の24%(禁煙治療が7.4%、禁煙補助薬が16.6%)と考えられている。

4 5回まで保険の対象となる。

5 中央社会保険医療協議会「ニコチン依存症管理料による禁煙治療の効果等に関する調査報告書」2017年度より

2――受動喫煙の状況

受動喫煙は、世界中で2000年頃から問題としてよく取り上げられるようになり、2007年にWHOが「受動喫煙からの解放」を行う政策を提言して以降、受動喫煙防止に向けた対策強化の機運が高まった。2015年には公共の屋内施設を全面禁煙にしている国は49か国に上っていた6。

日本においては、健康増進法(2003年施行)で受動喫煙を防止する措置が努力義務として定められた。2016年には厚生労働省研究班によって、受動喫煙を起因とする死亡が、国内で年間約1万5千人に達するとの推計7が行われた。日本においても、世界基準にあわせて、2018年に健康増進法が改正され、望まない受動喫煙防止への対策が強化された。改正健康増進法は、施設の種類に応じて、段階的に施行されてきたが、2020年4月に全面施行され、行政機関や公共施設、オフィス、飲食店などあらゆる屋内施設での喫煙が禁止されている。劇場やホテル、飲食店等の施設では、喫煙室を設けることができるが、紙巻たばこと加熱式たばこを使用できる「喫煙専用室」では飲食はできないのに対し、加熱式たばこのみ使用できる「加熱式たばこ専用喫煙室」では飲食ができる等、紙巻きたばこと加熱式たばこでは取り扱いが異なる。

6 WHOによる”WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2015”

7 2015年度厚労科研費研究「たばこ対策の健康影響および経済影響の包括的評価に関する研究」の「受動喫煙と肺がんについての包括的評価および受動喫煙起因死亡数の推計」によると、受動喫煙を起因とする年間の死亡数は、肺がんで2,480人、虚血性心疾患で4,460人、脳卒中で8,010人と推計されている。

2|受動喫煙の状況

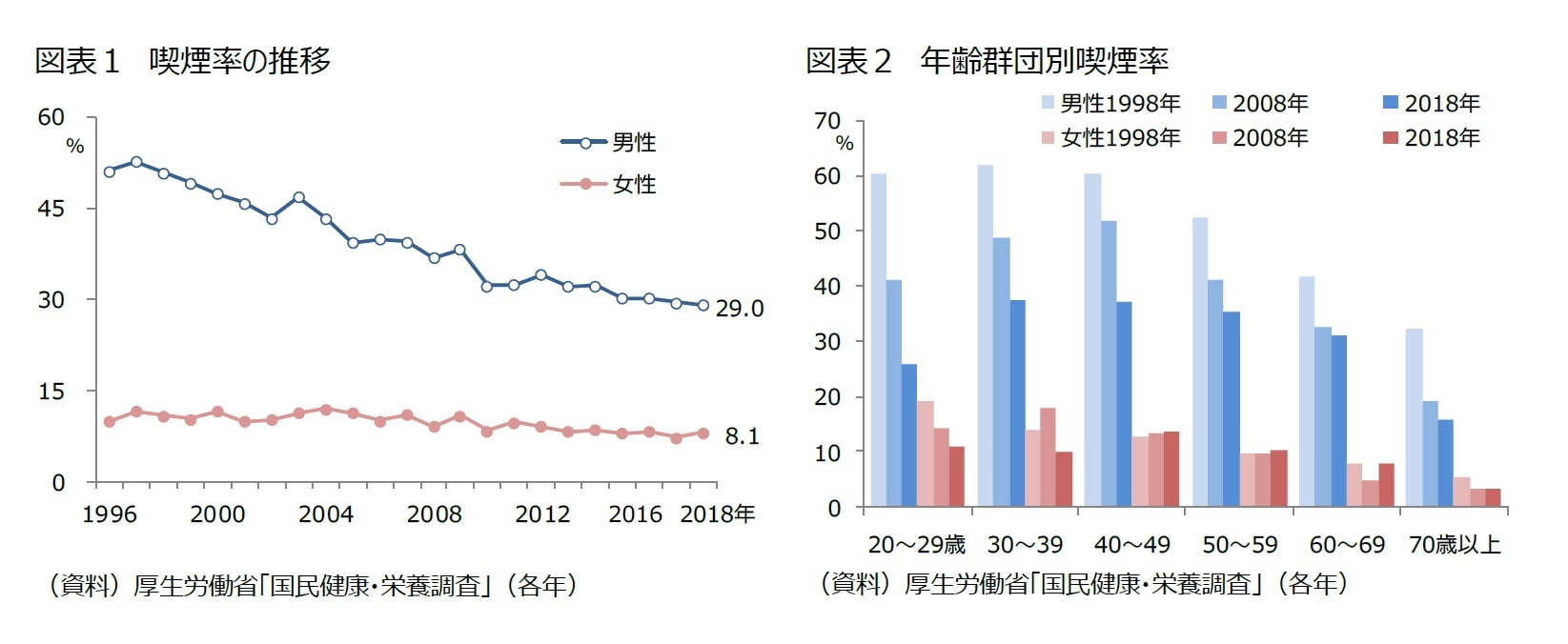

2|受動喫煙の状況喫煙者の減少と、こういった受動喫煙防止対策の強化により、受動喫煙の機会がある人の割合も低下している。それでも飲食店で36.9%、路上で30.9%、遊技場で30.3%がこの1か月間に、受動喫煙があったと回答していた。2003年から継続的に実施されている調査をみると、飲食店や職場、遊技場等では、近年この割合が大きく低下している。特にこの5年間で、飲食店で10ポイント、遊技場で6ポイント、それぞれ低下していた。しかし、路上や子どもが利用する屋外空間では、過去5年間しかデータの蓄積がないものの、この5年間で2ポイント程度の低下にとどまっていた。

今回の改正健康増進法で、屋内施設の禁煙は推進されるが、屋内施設での禁煙対策が厳しくなることで、逆に、路上や子どもが利用する屋外空間といった、強制力が弱いと思われる場所での喫煙が増えてしまっては意味がないので、今後もさらに注意が必要である。

3――喫煙スペースの厳格化だけでなく、禁煙希望者のサポートが必要

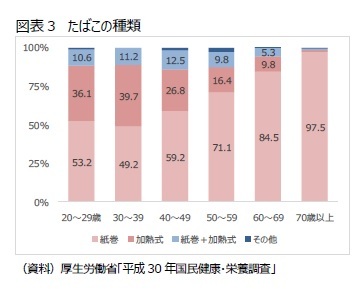

一般に、加熱式たばこ使用者は、紙巻たばこ使用者より健康意識が高いと考えられる。若年で加熱式たばこの使用が多かったが、加熱式たばこの健康への影響に関する研究の蓄積は多くない。しかし、WHOの" WHO report on the global tobacco epidemic 2019"で、紙たばこと同様に危険であり、規制の対象とするべきとの報告が行われている。また、紙巻たばこをやめる手段として加熱式たばこを含む電子たばこを使用する場合の禁煙成功率は、非使用者の成功率を下回っていたとも言われる8。紙巻たばこ同様の注意が必要だろう。

喫煙できる場所が減り、企業においても、喫煙ルームを廃止したり、喫煙者は採用しない企業が出てくるなど、喫煙・喫煙者を遠ざける施策が増えている。しかし、喫煙者数や喫煙本数が減らない限り、どこかでたばこが吸われていることになる。屋内施設での禁煙対策が厳しくなることで、強制力が弱いと思われる路上や子どもが利用する屋外空間等での喫煙が増えてしまっては意味がない。受動喫煙が起きる場所をなくすと同時に、禁煙希望者の禁煙サポートをしっかり行っていく必要があるだろう。

8 日本禁煙学会「加熱式タバコ:4 つの真実」、2019年6月

(2020年04月28日「保険・年金フォーカス」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【喫煙状況と受動喫煙防止の状況~喫煙スペースの限定だけでなく、禁煙治療の推進が必要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

喫煙状況と受動喫煙防止の状況~喫煙スペースの限定だけでなく、禁煙治療の推進が必要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!