- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の医療・介護 >

- 高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航か

高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航か

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~高齢者医療費の自己負担2割はどうなるか~

しかし、中間報告の検討プロセスでは与党との調整が難航し、「原則2割」の方針が明記されるに至らなかった。このため、1割と2割の対象者を線引きする所得基準を巡って、調整の難航が予想される。本稿では、全世代型社会保障検討会議の中間報告を巡る政府・与党内の調整を振り返るとともに、(1)現役世代、将来世代の負担軽減、(2)年齢で区切る不合理性解消、(3)過去の制度改正論議からの軌道修正――という3つの点で、自己負担引き上げの意味合いを考察する。その上で、「原則2割」の方針が明記されなかった影響を含めて、議論の行方を占う。

2――全世代型社会保障検討会議での議論

1|後期高齢者の医療費負担の現状

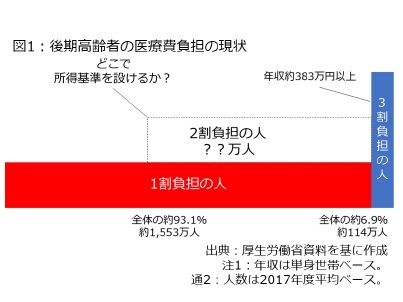

1|後期高齢者の医療費負担の現状まず、現行制度について概略を説明する。75歳以上の後期高齢者が医療機関にかかった場合、窓口で支払う負担は原則として1割であり、現役並み所得(年収ベースで約383万円以上)の人は3割を支払っている。そのイメージは図1の通りであり、原則3割負担の現役世代、2割負担の70~74歳の高齢者と比べても自己負担割合は低く設定されている。

さらに、実効給付率、つまり公的医療保険でカバーされる実質的な負担割合を見ても、後期高齢者は低く抑えられている。厚生労働省の資料1によると、2017年度時点の実効給付率は全国民ベースで85.0%であり、実質的な自己負担は15.0%である。これに対し、後期高齢者の実効給付率は92.0%であり、実質的な自己負担は8.0%に過ぎない。さらに後期高齢者の自己負担割合を所得水準で区分すると、現役並み所得者は18.8%(実効給付率81.2%)だが、それ以外は7.3%(同92.7%)と低く抑えられている。

こうした現状を踏まえ、全世代型社会保障検討会議の中間報告は年齢を基準に「高齢者」と一括りにすることは現実に合わなくなっていると指摘。その上で、「後期高齢者(75歳以上。現役並み所得者は除く)であっても一定所得以上の方については、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方については1割とする」との方針を盛り込んだ。

1 2017年度版「医療保険に関する基礎資料」、2020年1月31日医療保険部会資料を参照。

こうした内容が決まるプロセスでは、安倍首相の強い意向が働いたという。報道などを総合2すると、2020年通常国会の法案提出を迫る安倍首相に対し、厚生労働省は関係審議会での議論が終わっていないことを理由に消極的だった。さらに、与党内でも反対意見が根強く、自民党の「人生100年時代戦略本部」が2019年12月17日に公表した報告書では、「医療費の窓口負担割合を引き上げる」と記すにとどめ、「2割」の文字を明記しなかった。公明党も同月18日、「現行の原則1割負担という仕組みを基本として、具体的な影響を丁寧に見つつ、負担能力に応じた負担という観点に立って慎重に検討するべきだ」と求めた。

一方、日本医師会は「高齢になれば医療を必要とする機会が増える」としつつも、現役世代への負担が掛かっている点も重視し、低所得者に配慮することを条件に引き上げを認めた3。

結局、こうした意見を踏まえ、全世代型社会保障検討会議の中間報告は「2割」への引き上げが明記されたが、「一定所得以上」の人を2割、「それ以外」の人を1割とすると規定し、「原則2割」の考え方を明記するに至らなかった。さらに、法案提出は今年の臨時国会まで先送りされ、1割負担を適用する所得基準など制度設計の詳細については、医療保険部会に委ねられた。

では、こうした自己負担の引き上げ論議をどう考えるべきだろうか。以下、(1)現役世代、将来世代の負担軽減、(2)年齢で区切る不合理性の解消、(3)過去の制度改正論議からの軌道修正――の3点で議論を深める。

2 全世代型社会保障検討会議の攻防に関しては、2019年12月20日『朝日新聞』『産経新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』『読売新聞』に加えて、首相官邸、厚生労働省、公明党ホームページなどを参照。

3 むしろ、日本医師会の関心は別に向けられていた。中間報告の取りまとめに際しては、年齢に関係なく患者の窓口負担に一定額を上乗せする「ワンコイン負担」制度の導入も取り沙汰され、日本医師会は受診抑制に繋がると問題視していた。2019年11月8日、第2回全世代型社会保障検討会議資料、議事録を参照。

3――高齢者医療費の自己負担を引き上げる意味

良く知られている通り、人口的にボリュームの大きい団塊世代が75歳以上となる2025年以降、医療・介護費用が増加する可能性が以前から論じられており、中間報告は「2022年にかけて、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり、現役世代の負担が大きく上昇することが想定される中で、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築する」と定めている。

さらに赤字国債を発行することで、社会保障費を賄っている現状4を加味すると、社会保障費の抑制は将来世代の負担軽減に繋がる。こうした現役世代、将来世代の負担を踏まえると、所得の高い高齢者を中心に自己負担を引き上げる選択肢は止むを得ないと言える。

4 2020年度の社会保障関係費については、拙稿レポート2020年1月10日「2020年度の社会保障予算を分析する」を参照。

第2に、一律に年齢で区切る不合理性の解消である。誰でも年を取れば心身に不具合が生じるようになるため、医療サービスを使う頻度が多くなったり、医療費が増えたりするのは避けられない。

ただ、中間報告で述べられている通り、「高齢者」と言っても生活や所得は様々であり、年齢で一律に区切る意味を感じない。さらに、医療ニーズが高い人については、月単位で一定額以上に医療費を抑える高額療養費を使えば、自己負担を軽減できる。これらの点を踏まえると、年齢だけで区切る考え方は合理的とは言えず、その解消を図る目的がある。

第3に、過去の制度改正論議からの軌道修正という側面も指摘できる。元々、年齢に着目した自己負担の軽減は1973年の老人医療無料化に遡る。この時、政府は70歳以上の医療費をゼロとした5が、病院が高齢者のサロンと化したり、高齢者医療費の増加で国民健康保険の財政が悪化したりするなどの弊害が指摘されるに至った。そこで、1983年にスタートした老人保健制度で70歳以上高齢者の自己負担を導入した後、後期高齢者医療制度の導入を柱とした2008年度の医療制度改革を通じて、75歳以上の後期高齢者については1割負担、現役並み所得の人は3割負担とした。

一方、70~74歳の自己負担を巡る議論は錯綜した。2007年夏の参院選で自民党が大敗を喫し、福田康夫政権は2割と定めた法律上の規定を維持したまま、負担割合を1割に軽減することを決めた6。これは民主党への政権交代、自民党の政権復帰を挟んでも続いたが、2014年4月以降に70歳に達する高齢者から2割に引き上げられることとなった。

さらに、高齢者医療費の自己負担問題は2018年の「骨太方針」(経済財政運営と改革の基本方針2018)でも争点となった7。具体的には、自民党の「財政再建に関する特命委員会財政構造のあり方検討小委員会」が2018年3月、「団塊の世代がいよいよ後期高齢者に移行する中で、2割への引上げについて早急に結論を得る」とする中間報告を公表。しかし、骨太方針では高齢者の反発に考慮し、「2割」の文言が削除されるとともに、「検討する」と表現が緩められた。

こうした経緯を踏まえると、今回の自己負担引き上げは過去40年、短く見積もっても10年間の制度改正論議を軌道修正する意味合いがある。

5 岩手県沢内村(現西和賀町)、東京都が先行的に実施した施策を政府として取り込んだ側面があった。

6 『朝日新聞』2007年10月10日、『日本経済新聞』2007年10月31日、10月3日を参照。

7 2018年6月の骨太方針を巡る調整については、拙稿レポート2018年6月29日「高齢者医療費の自己負担引き上げは是か非か」を参照。

4――今後の焦点~「原則」の線引きを巡る調整~

今後の焦点は「どれぐらいの所得で1割、2割の線引きを決めるか」という点になると思われる。先に触れた通り、「原則2割」に難色を示した与党も含めて、所得の高い高齢者を対象とした2割負担の導入については、関係者の意見は一致しているが、政策決定プロセスで「原則2割」の文言が削除された影響が想定される。

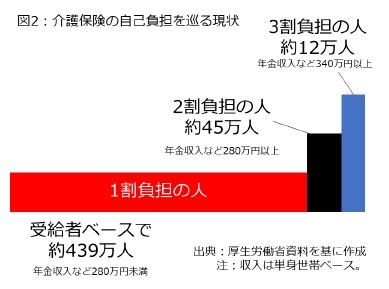

例えば、2割負担の対象者よりも1割負担の人が多くなるように所得基準を線引きすれば、「原則1割、例外2割」の説明が可能になるが、現役世代や将来世代への負担軽減には繋がらない。一方、1割の対象者に比べて、2割負担の人を増やすように線引きを設定すれば、「原則2割」を拒否した与党などの反発も予想される。検討に際しては、図2の通り、所得に応じて1割、2割、3割の段階が既に設けられている介護保険が一つの参考になる可能性があるが、こうした相異なる利害の中で、厚生労働省としては難しい舵取りを余儀なくされそうだ。

例えば、2割負担の対象者よりも1割負担の人が多くなるように所得基準を線引きすれば、「原則1割、例外2割」の説明が可能になるが、現役世代や将来世代への負担軽減には繋がらない。一方、1割の対象者に比べて、2割負担の人を増やすように線引きを設定すれば、「原則2割」を拒否した与党などの反発も予想される。検討に際しては、図2の通り、所得に応じて1割、2割、3割の段階が既に設けられている介護保険が一つの参考になる可能性があるが、こうした相異なる利害の中で、厚生労働省としては難しい舵取りを余儀なくされそうだ。

8 医療保険部会の議論については、2020年1月21日『日本経済新聞』、『週刊社会保障』No3058、『社会保険旬報』No.2774、2020年2月3日『m3.com』配信記事を参照。

5――おわりに~不合理な議論に早期決着を~

むしろ、(3)の過去40年間に渡る議論、短く見積もって10年間の議論を振り返れば、遅きに失した印象も受ける。こうした議論を早く決着させ、地域医療構想9などの医療提供体制改革や、持続可能性が危ぶまれている介護保険制度の見直し10などに注力すべきではないだろうか。

9 地域医療構想については、過去の拙稿レポートを参照。2017年11~12月の4回連載「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く」、2019年5~6月の2回連載「策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」(いずれもリンク先は第1回)、2019年10月31日「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」、2019年11月1日「『調整会議の活性化』とは、どのような状態を目指すのか」を参照。

10 介護保険については、2019年7月に全2回で連載した拙稿レポート「介護保険制度が直面する『2つの不足』」(リンク先は第1回)を参照。

(2020年02月25日「保険・年金フォーカス」)

関連レポート

- 2020年度の社会保障予算を分析する-自然増を5,000億円以下に抑えたが、「帳尻合わせ」の側面も

- 高齢者医療費の自己負担引き上げは是か非か-「骨太方針2018」を通じて背景と論点を考える

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 「調整会議の活性化」とは、どのような状態を目指すのか-地域医療構想の議論が混乱する遠因を探る

- 介護保険制度が直面する「2つの不足」(上)-3年に一度の見直し論議が本格化へ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者医療費自己負担2割の行方を占う-今夏の取りまとめに向けて、所得基準の線引きで調整難航かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!