- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?

2019年12月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

改正債権法(2020年4月1日施行、条文を引用するときは新民法という)の解説も5回目を迎えたが、今回は不動産(特に建物)の賃貸借に関係する改正について述べることとしたい。

昨今、建設会社や不動産会社のサブリースが話題になることが多い。マスコミではマイナス面の報道も多いが、土地を遊ばせておくのであれば老後の資金作りのためにサブリースの活用を考えることは必ずしも否定されるものではない。ただし、「こんなはずではなかった」とならないように十分な知識武装をしておくことが必要である。

建物の賃貸借は借家人の居住権確保の観点から、借家人の権利の確保を目指した法律の制定(借地借家法)や判例上の解釈によって借家人の権利を厚くすることに主眼が置かれてきた。この背景には、過去の家不足の状況に照らし、一般に立場が弱い借家人を保護するとの価値判断があった。

しかしサブリースは不動産の素人が不動産のプロに建物を貸すというものであるため、プロが相対的に強い法的権利を持つという逆転現象が生じており、このことでトラブルが発生している1。

本稿では改正債権法を踏まえ、サブリースの法的な位置付けや、いろいろな事象が発生した場合の取扱について解説を加えたい。

1 消費者庁等による注意喚起について https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/ 参照。

昨今、建設会社や不動産会社のサブリースが話題になることが多い。マスコミではマイナス面の報道も多いが、土地を遊ばせておくのであれば老後の資金作りのためにサブリースの活用を考えることは必ずしも否定されるものではない。ただし、「こんなはずではなかった」とならないように十分な知識武装をしておくことが必要である。

建物の賃貸借は借家人の居住権確保の観点から、借家人の権利の確保を目指した法律の制定(借地借家法)や判例上の解釈によって借家人の権利を厚くすることに主眼が置かれてきた。この背景には、過去の家不足の状況に照らし、一般に立場が弱い借家人を保護するとの価値判断があった。

しかしサブリースは不動産の素人が不動産のプロに建物を貸すというものであるため、プロが相対的に強い法的権利を持つという逆転現象が生じており、このことでトラブルが発生している1。

本稿では改正債権法を踏まえ、サブリースの法的な位置付けや、いろいろな事象が発生した場合の取扱について解説を加えたい。

1 消費者庁等による注意喚起について https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/ 参照。

2――サブリースの法律関係

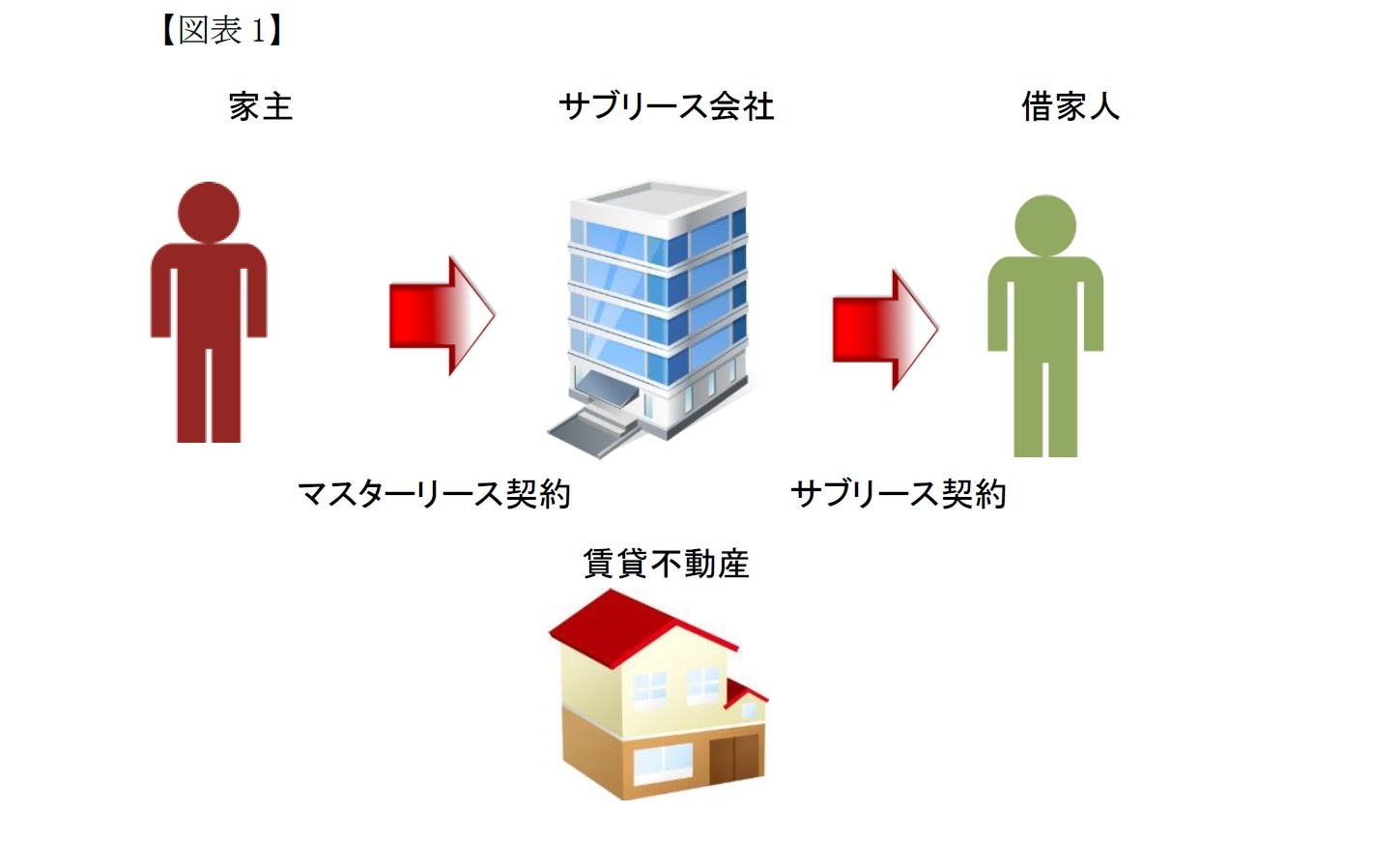

若干法律的な表現をすると、(1)家主とサブリース会社との間に転貸借を目的とした建物賃貸借契約が締結され、(2)サブリース会社と借家人との間にも建物賃貸借契約が締結されることとなる。家主と借家人とは直接の契約関係に立たないが、家主の所有する家屋に居住する関係から、法定の権利義務関係が生ずる。この点については後述する。

2|家主‐サブリース会社間の契約の特徴

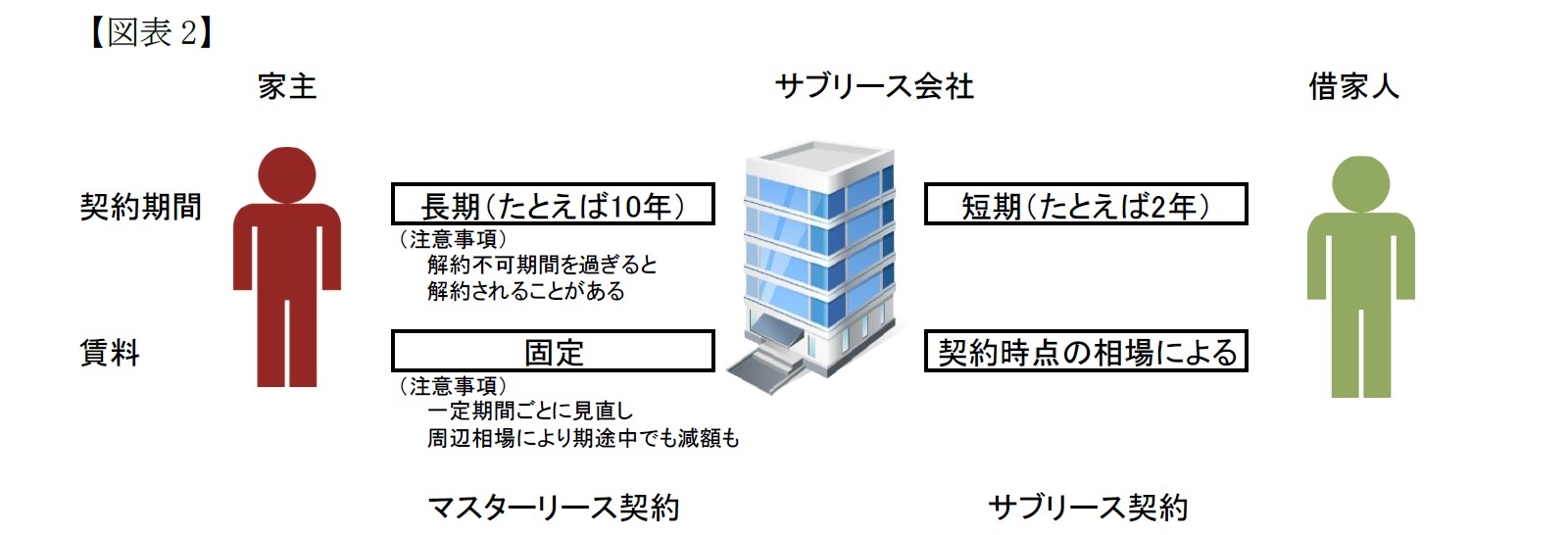

家主‐サブリース会社間の契約(マスターリース契約)は、長期保障を売りにしていることが多い。最近では、契約期間は10年から15年程度が多いようだが、家主はサブリース会社から10年間解約されないと理解するのは早計である。国土交通省の標準契約書2でも、契約期間のほかに「解約することができない期間」が定められ(標準契約書頭書(7))、その期間が過ぎれば六ヶ月前の解約申し入れによってサブリース会社からの解約は可能である(標準契約書第18条)。したがって、契約期間と保障期間とはイコールではなく、「解約することができない期間」で定められた期間(たとえばこの期間が5年ならば5年)に短縮されることがあると考える必要がある。

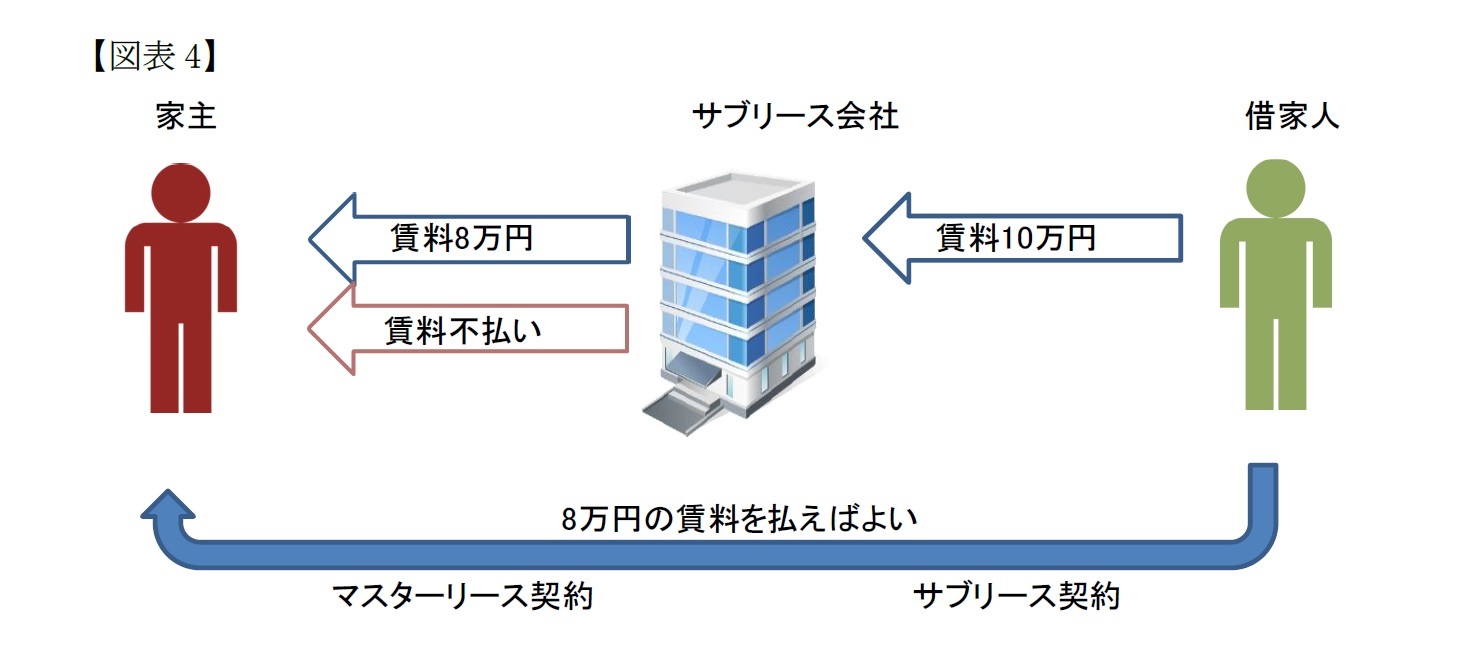

賃料についてだが、通例、サブリース会社からは家主に固定賃料が支払われる。サブリース会社が借家人から受け取る賃料と、サブリース会社が家主に払う賃料との差額がサブリース会社の収益となる。仮に空室があっても、空室分も含め、家主に対しては定められた賃料は支払われる。手間のかかる借家人募集や集金管理等が任せられ、空室リスクも負ってくれることが魅力として語られる。

ここで注意すべきは、マスターリースの契約更新期だけではなく、契約期間途中であったとしても周辺賃料の動向等によって、家主・サブリース会社間の交渉により変更できることである(標準契約書第5条第3項)。さらに、借地借家法上の権利として、経済情勢の変化や周囲の賃料相場の動向等によりサブリース会社から賃料減額請求を受ける可能性がある (同法第32条)3,4。特に、建物は経年劣化するものであり、よほどのことがない限り、新築から年を経るにつれて賃料が減少するものであることを押さえておく必要がある(全体の関係として図表2)。

家主‐サブリース会社間の契約(マスターリース契約)は、長期保障を売りにしていることが多い。最近では、契約期間は10年から15年程度が多いようだが、家主はサブリース会社から10年間解約されないと理解するのは早計である。国土交通省の標準契約書2でも、契約期間のほかに「解約することができない期間」が定められ(標準契約書頭書(7))、その期間が過ぎれば六ヶ月前の解約申し入れによってサブリース会社からの解約は可能である(標準契約書第18条)。したがって、契約期間と保障期間とはイコールではなく、「解約することができない期間」で定められた期間(たとえばこの期間が5年ならば5年)に短縮されることがあると考える必要がある。

賃料についてだが、通例、サブリース会社からは家主に固定賃料が支払われる。サブリース会社が借家人から受け取る賃料と、サブリース会社が家主に払う賃料との差額がサブリース会社の収益となる。仮に空室があっても、空室分も含め、家主に対しては定められた賃料は支払われる。手間のかかる借家人募集や集金管理等が任せられ、空室リスクも負ってくれることが魅力として語られる。

ここで注意すべきは、マスターリースの契約更新期だけではなく、契約期間途中であったとしても周辺賃料の動向等によって、家主・サブリース会社間の交渉により変更できることである(標準契約書第5条第3項)。さらに、借地借家法上の権利として、経済情勢の変化や周囲の賃料相場の動向等によりサブリース会社から賃料減額請求を受ける可能性がある (同法第32条)3,4。特に、建物は経年劣化するものであり、よほどのことがない限り、新築から年を経るにつれて賃料が減少するものであることを押さえておく必要がある(全体の関係として図表2)。

サブリース契約においては家主が金融機関から借入をして建物を建てることが多く、これら賃貸借期間と賃料は借入金の返済計画に大きな影響を及ぼすことになる。この点を踏まえると、素人の家主であれば、自己の物件が優良物件と考えられるのでなければ、身の丈にあわない借入金までしてサブリース契約を行なうことには慎重であったほうが良いのではないかと思われる。

そのほか、標準契約書には敷金の取扱に関する規定等を定めるようになっているが、敷金の有無・金額はサブリース会社ごとに取扱が異なるようである。

2 国土交通省「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」http://www.mlit.go.jp/common/001230367.pdf参照。

3 この請求に家主が納得できないときは、家主が相当と考える賃料支払いを求めることができる。ただし、裁判で決着した賃料との差額に年利1割の利子をつけてサブリース会社に返還しなければならない (借地借家法第32条第3項)。

4 近隣に同ブランドのサブリースアパートが集中的に建設され、賃料相場が下落するといった事象も指摘されている。

そのほか、標準契約書には敷金の取扱に関する規定等を定めるようになっているが、敷金の有無・金額はサブリース会社ごとに取扱が異なるようである。

2 国土交通省「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」http://www.mlit.go.jp/common/001230367.pdf参照。

3 この請求に家主が納得できないときは、家主が相当と考える賃料支払いを求めることができる。ただし、裁判で決着した賃料との差額に年利1割の利子をつけてサブリース会社に返還しなければならない (借地借家法第32条第3項)。

4 近隣に同ブランドのサブリースアパートが集中的に建設され、賃料相場が下落するといった事象も指摘されている。

3|サブリース会社‐借家人間の契約の特徴

サブリース会社‐借家人の間の契約(本来の意味でのサブリース契約)については大きくは通常の賃貸借契約と異ならない。借家人が借りようとする物件がサブリースであれば、賃貸の仲介をする不動産業者から重要事項説明書により説明がなされる。また仲介業者を通さない場合であっても、サブリース賃貸借契約書にその旨の記載があるはずであるが、最終的には契約先に確認する必要がある。

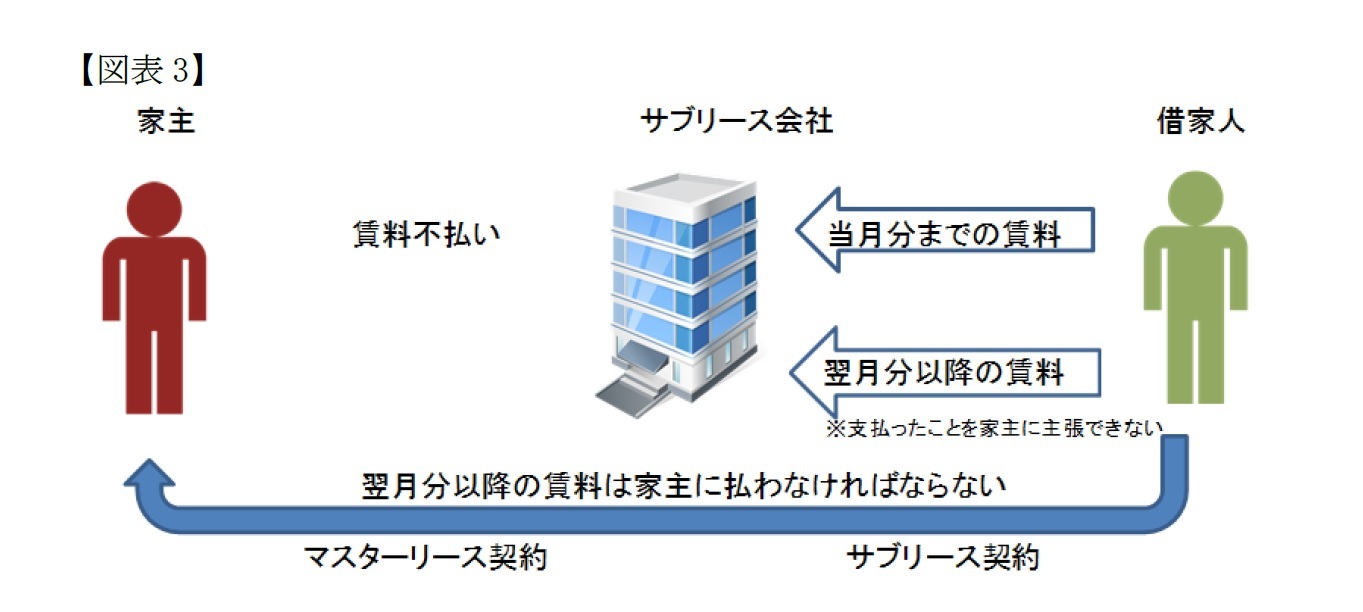

サブリースの物件でトラブルになるのは、サブリース会社が経営悪化・倒産した場合である。借家人は賃料をサブリース会社に払い込んだが、サブリース会社が家主に賃料を支払っていない場合がありうる。この場合、家主が借家人に直接賃料を請求してくる可能性がある。

この点に関係する条文は現行民法第613条である。同条は、適法に転貸借が行われたときは、「転借人は賃貸人に直接に義務を負う」とし、「賃料の前払いを以って賃貸人に対抗することができない」とされている。すなわち、借家人は家主に直接、賃料を払わなければならず、翌月や翌々月に支払う約束の分の賃料をサブリース会社に前払いしていたからといって、そのことを家主に主張することはできない。この点を逆に言えば当月分以前の賃料がサブリース会社に支払い済みの場合、たとえサブリース会社の倒産等により家主に賃料が支払われていなかったとしても、二重に支払う義務は無いということになる(図表3)。

サブリース会社‐借家人の間の契約(本来の意味でのサブリース契約)については大きくは通常の賃貸借契約と異ならない。借家人が借りようとする物件がサブリースであれば、賃貸の仲介をする不動産業者から重要事項説明書により説明がなされる。また仲介業者を通さない場合であっても、サブリース賃貸借契約書にその旨の記載があるはずであるが、最終的には契約先に確認する必要がある。

サブリースの物件でトラブルになるのは、サブリース会社が経営悪化・倒産した場合である。借家人は賃料をサブリース会社に払い込んだが、サブリース会社が家主に賃料を支払っていない場合がありうる。この場合、家主が借家人に直接賃料を請求してくる可能性がある。

この点に関係する条文は現行民法第613条である。同条は、適法に転貸借が行われたときは、「転借人は賃貸人に直接に義務を負う」とし、「賃料の前払いを以って賃貸人に対抗することができない」とされている。すなわち、借家人は家主に直接、賃料を払わなければならず、翌月や翌々月に支払う約束の分の賃料をサブリース会社に前払いしていたからといって、そのことを家主に主張することはできない。この点を逆に言えば当月分以前の賃料がサブリース会社に支払い済みの場合、たとえサブリース会社の倒産等により家主に賃料が支払われていなかったとしても、二重に支払う義務は無いということになる(図表3)。

3――改正債権法における規律

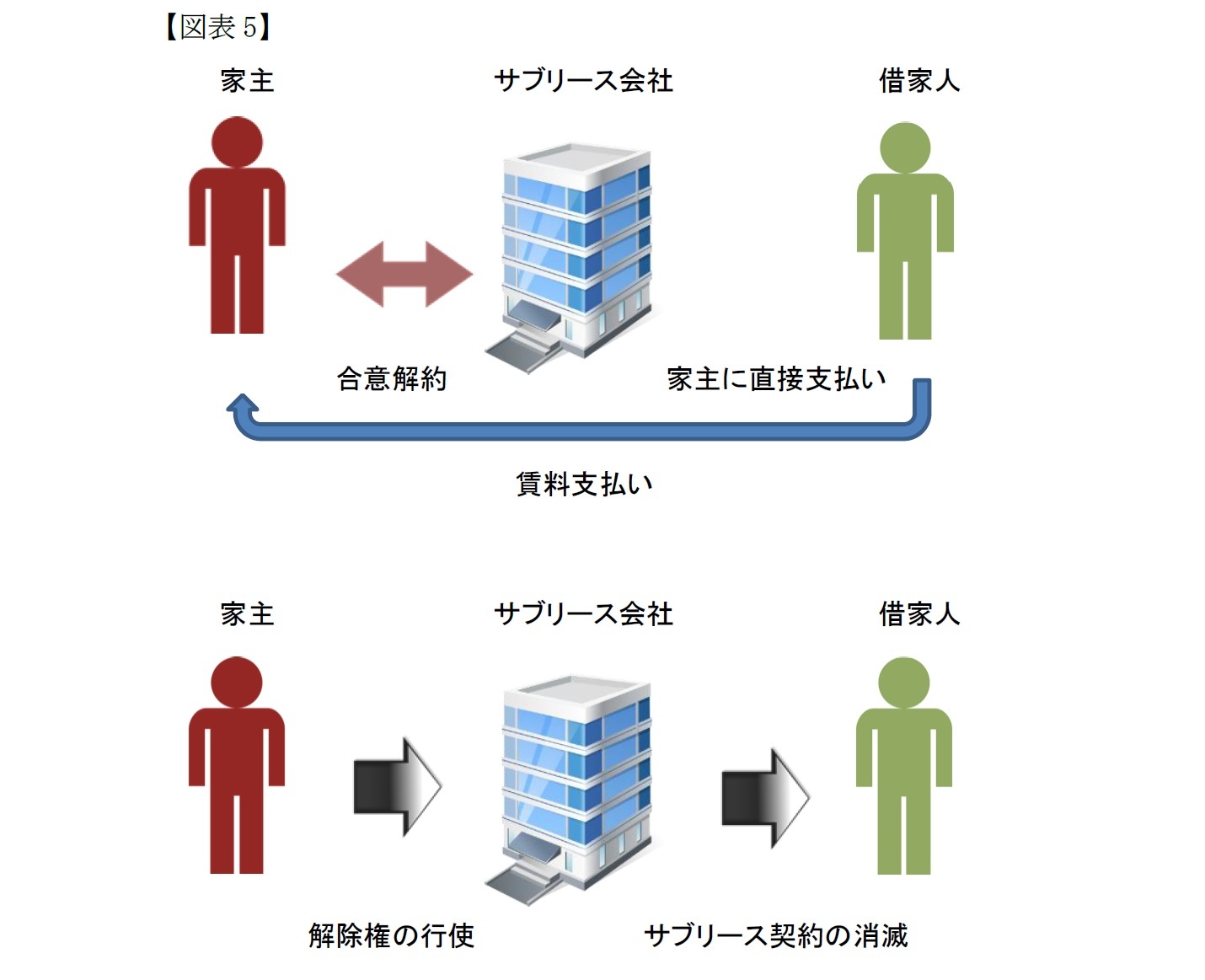

また、新民法第613条第3項が新設され、家主‐サブリース会社間の契約(マスターリース契約)が解除された場合の借家人の立場(地位)が明確化された。それによると家主‐サブリース会社間の契約が合意解約された場合にあっては、借家人は借家人としての地位を失わない。一方、家主が債務不履行(賃料不払い等)を理由にサブリース会社とのマスターリース契約を解除したときには、借家人は借家人としての地位を失うこととするのが判例の立場であったが、これが明確化された5(図表5)。家主がサブリース会社との契約を解除したからといって、借家人が追い出されるのは不公平とも思われるが、家主による解除権の行使は1~2月程度の賃料滞納程度では行えず、家主からの督促を繰り返しても払われないなど解除されても仕方の無いような相当な理由のある場合に限られる(借地借家法第28条)という事情もある。

5 最判平成9年2月25日民集第51巻2号398頁参照。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52544

(2019年12月02日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!