- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- どの国よりも健康でありたい日本~引退年齢と健康寿命の国際比較~

どの国よりも健康でありたい日本~引退年齢と健康寿命の国際比較~

総合政策研究部 部長 清水 勘

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――延びる余命

2――引退後の余生が7年延びた?

この期間、日本における男性の引退年齢はどうであったか。加盟各国の年金制度を展望するOECD調査“Pensions at a Glance 2017”によると、高度成長期にあった1970年の日本の男性の平均実効引退年齢1は72.8歳であったが、2012年には69.2歳と70歳の大台を割り込んだ。その後2017年には70.2歳まで戻っているが、それでも高度成長期にあった1970年に比べれば3年近く引退年齢が前倒しとなっている。(図表1)

この期間、日本における男性の引退年齢はどうであったか。加盟各国の年金制度を展望するOECD調査“Pensions at a Glance 2017”によると、高度成長期にあった1970年の日本の男性の平均実効引退年齢1は72.8歳であったが、2012年には69.2歳と70歳の大台を割り込んだ。その後2017年には70.2歳まで戻っているが、それでも高度成長期にあった1970年に比べれば3年近く引退年齢が前倒しとなっている。(図表1)では、引退時の男性の平均余命はどう推移したのであろうか。1970年の平均実効引退年齢である73歳男性の平均余命を当時(1970年)の完全生命表でみると8.04年とある。また、2017年の平均実効引退年齢である71歳男性の平均余命を2017年簡易生命表でみると15.00年。単純計算で日本の男性の引退後の余生は7年近く増えたことになる。

1 平均実効引退年齢は、OECDが算出する40歳以上の労働者が実際に労働市場から退出する平均年齢。

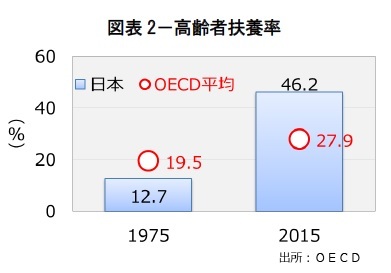

3――増える社会負担

4――各国の引退年齢と年金支給開始年齢の展望

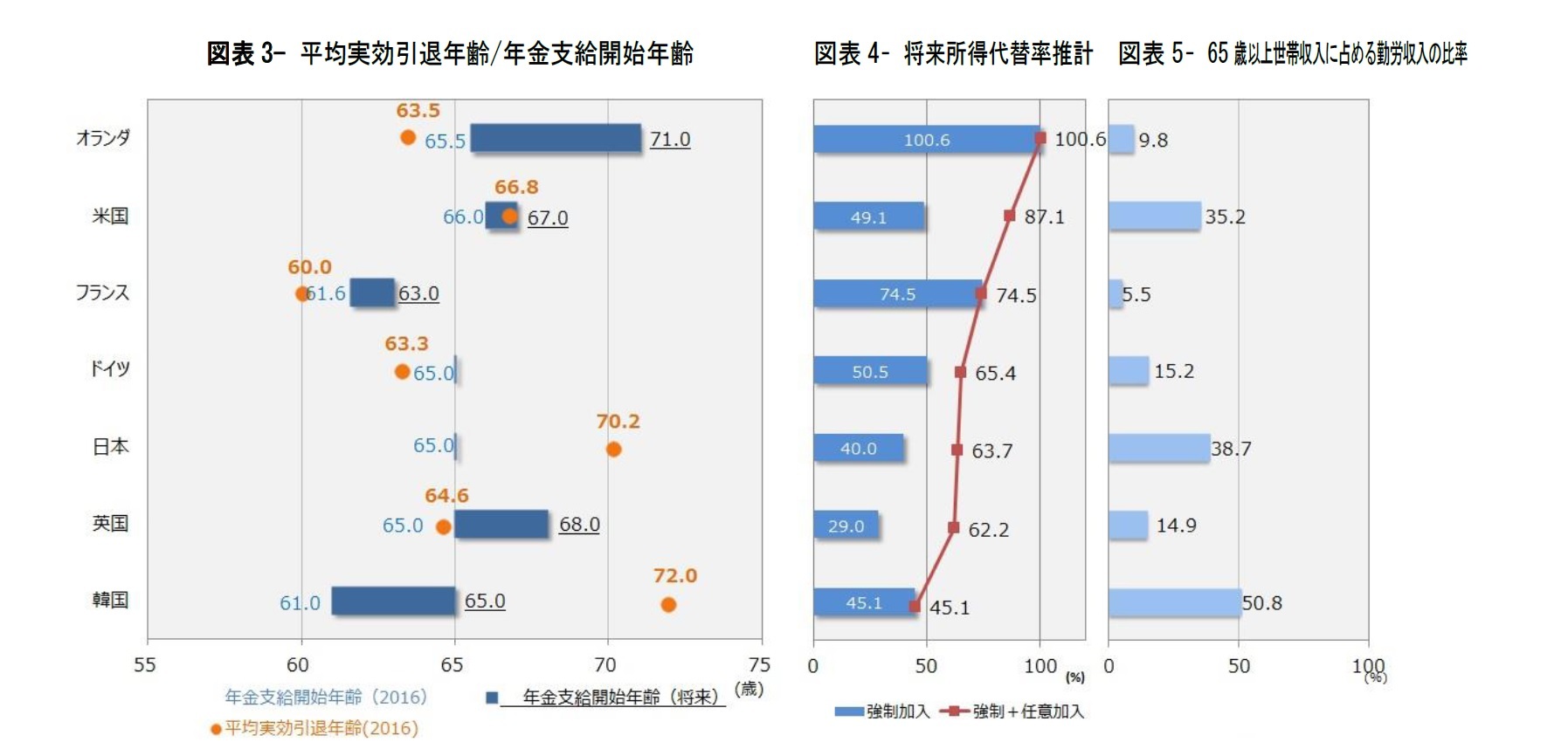

欧州の引退年齢が早いのは、低迷する若者の雇用機会を拡大させる目的で年金支給開始以前であっても現役に早期引退を促す経済的な施策を講じてきたことが背景にある3とされている。また、欧州は租税負担や社会保険料負担等の国民負担が元々高いだけに年金による所得代替率も高く、年金支給開始後に働く必要もない。そして何よりも重要なこととして、ワークライフバランスにおいて就労よりも余暇に重きを置く欧州固有の労働観も忘れてはならない。

他方、日韓両国の高齢者が年金支給開始年齢以降も引退せずに働き続けるのは、高齢者の就労意欲が高いこと、老後資金の支えである強制加入型年金給付の低いこと等が背景にあるようだ。図表4に掲げたOECDによる将来の所得代替率推計は、その対象を強制加入型年金のみとする場合とそれに任意加入型も加える場合とで率が変わる。公的年金を中心とする強制加入型年金だけでみると日本は40.0%とOECD加盟諸国35カ国中4番目に低い水準となると推計されており、平均実効引退年齢が日本より6年も高い韓国の45.1%をも下回る結果となっている。

前頁3.で日本は高齢者扶養率が群を抜いて高く、現役世代がより多くの高齢者を支えている。しかし、その高齢者でさえ他国との比較で見るとより長く働き、稼ぎ続けなければならないという日本の実態が浮かび上がる。

2 税・社会保険料控除後の純所得代替率。尚、OECDが試算する日本が財政検証で算出する所得代替率とは(1)対象(OECD本人:日本 本人+配偶者)、(2)加入期間(OECD45年、日本40年)(3)年金額(税・社会保険料控除の有無)等で異なっており両者を直接比較することは難しい。

3 労働市場から早期退出制度としてフランスの特定連帯手当(ASS)やドイツの失業給付IIなどがある。近年の財政状況悪化でこれら早期引 退促進策は適用条件の厳格化等見直しが進んでいる。

5――立ちはだかる健康寿命の壁

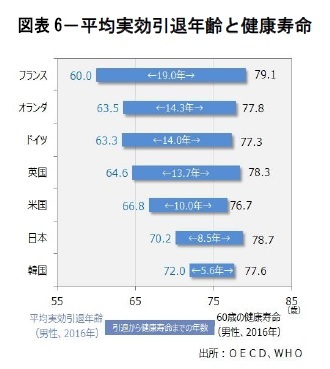

日本の高齢者がより長く働くのであれば、その分だけ健康でいる期間も長くあって欲しいものだが、現実は理想とは少し異なる。WHOによる各国の60歳男性の健康寿命4は、平均実効引退年齢ほどのばらつきがなく、どの国も77~79歳の範囲に収まっている。(図表6)

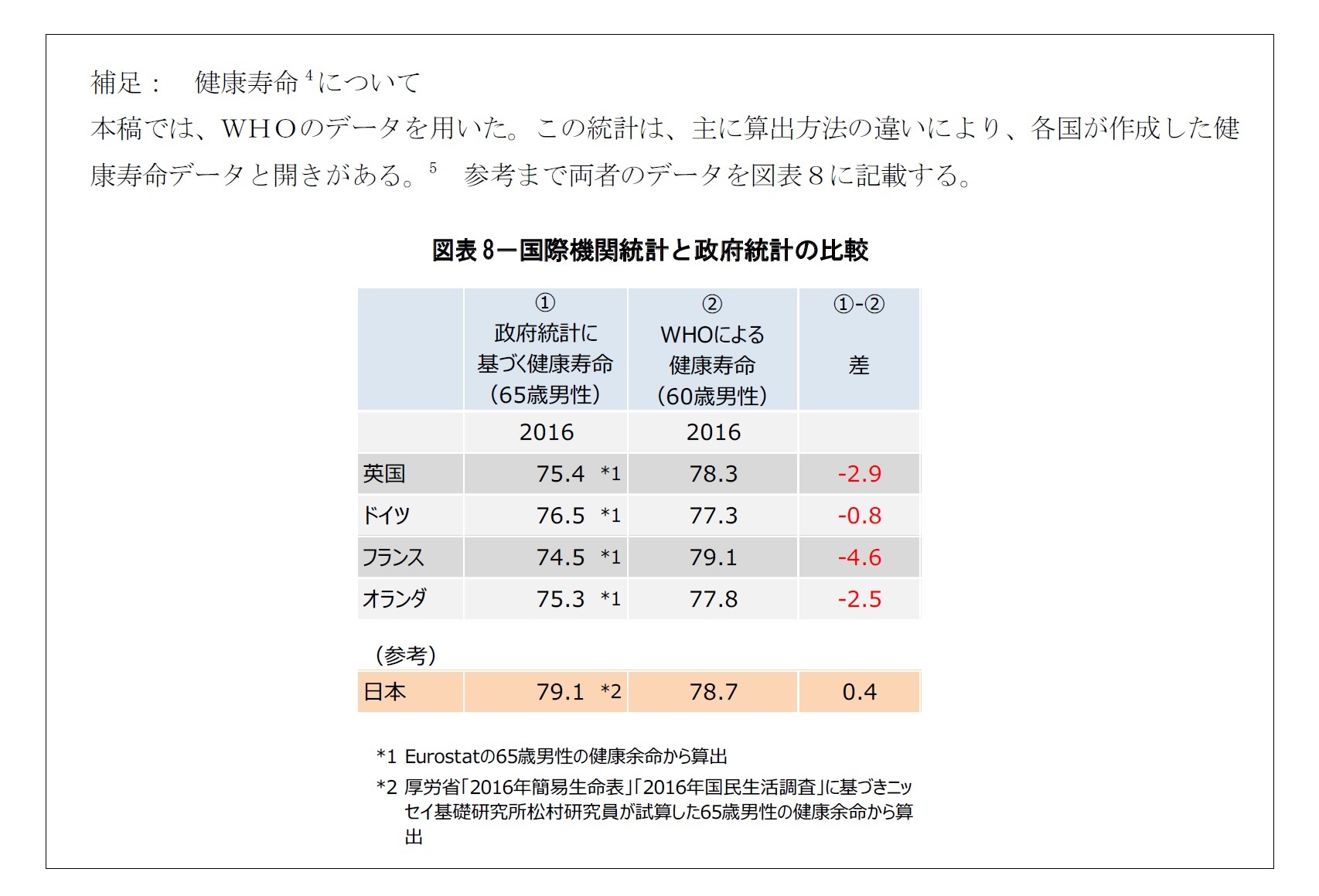

日本の高齢者がより長く働くのであれば、その分だけ健康でいる期間も長くあって欲しいものだが、現実は理想とは少し異なる。WHOによる各国の60歳男性の健康寿命4は、平均実効引退年齢ほどのばらつきがなく、どの国も77~79歳の範囲に収まっている。(図表6)2019(令和元)年の将来の公的年金の財政見通し(財政検証)では本体試算とは別にオプション試算が盛り込まれた。そのオプションのひとつである「就労延長と受給開始時期の選択肢の拡大」は、受給開始可能期間の年齢上限を現行の70歳から75歳まで引き上げることを想定している。現時点で年金の繰り下げ受給を選択している受給権者は全体の1%程度にすぎないが、今後、これが増えれば高齢者の就労延長が更に進み、欧米諸国と比べ既に高齢化が進んでいる日本の平均実効引退年齢が一層引き上がる可能性もある。しかし、引退年齢引き上げには健康寿命という大きな壁が立ちはだかる。前述の通り、日本の平均実効引退年齢は既に70.2歳。WHOが算出した健康寿命478.7歳との差は僅か8.5年しかない。他方、今回取上げた国の中で最も若いフランスの平均実効引退年齢は60.0歳、健康寿命4と79.1歳とその差は実に19年もある。この平均実効引退年齢と健康寿命の差を将来の高齢者就労延長のポテンシャルを測る物差しと考えた場合、国によってその余地に大きな開きが存在し、特に日本はその余力が欧米と比べ少ないことが分かる。ここからも日本人がどの国よりも健康でなければいけない現実が浮かび上がる。

4 WHOのLife expectancy(HALE) at age 60 (years)(60歳時の健康余命)に年齢60歳を加えて算出。尚、WHOの健康寿命は国民生活基礎調査に基づき算出される日本の健康寿命と異なることに留意を要する。(巻末の補足を参照)

6――おわりに

人口の高齢化は年金支出の増加を促す。どの国でも年金改革は避けて通れない課題であり、年金支給開始年齢や引退年齢の引上げは改革の有効なオプションと位置づけられている。しかし、企図する通りに引退年齢を引き上げられるか否かは、引き上げられた分だけ高齢者が健康に働き続けられるかどうかにかかっている。目安のひとつである健康寿命と引退年齢の差は、国によって大きな開きがあり、その中でも引退年齢が既に高い日本は、欧米諸国と比べ両者の差が短く引退年齢の引上げ余力が少ない。健康寿命の延伸が頭打ちとなれば引退年齢の引き上げも困難となり、将来的な年金支給開始年齢引き上げにも影響が及ぶ。WHOによれば、今のところ日本の60歳の男性の健康余命は平均余命に沿って延びている。但し、平均余命に比べると健康余命の延びは小さい。60歳の男性の健康余命と平均余命との差である不健康な期間は2000年の4.5年から2016年には5.0年と伸びており、平均寿命の延伸がダイレクトに高齢者の就労可能期間の延伸につながっていないことが分かる。(図表7)

人口の高齢化は年金支出の増加を促す。どの国でも年金改革は避けて通れない課題であり、年金支給開始年齢や引退年齢の引上げは改革の有効なオプションと位置づけられている。しかし、企図する通りに引退年齢を引き上げられるか否かは、引き上げられた分だけ高齢者が健康に働き続けられるかどうかにかかっている。目安のひとつである健康寿命と引退年齢の差は、国によって大きな開きがあり、その中でも引退年齢が既に高い日本は、欧米諸国と比べ両者の差が短く引退年齢の引上げ余力が少ない。健康寿命の延伸が頭打ちとなれば引退年齢の引き上げも困難となり、将来的な年金支給開始年齢引き上げにも影響が及ぶ。WHOによれば、今のところ日本の60歳の男性の健康余命は平均余命に沿って延びている。但し、平均余命に比べると健康余命の延びは小さい。60歳の男性の健康余命と平均余命との差である不健康な期間は2000年の4.5年から2016年には5.0年と伸びており、平均寿命の延伸がダイレクトに高齢者の就労可能期間の延伸につながっていないことが分かる。(図表7)日本は、既に前人未到の少子高齢化社会に突入している。少子化によって支える現役世代の人数が減少する一方で、高齢化で年金受給世代は増え続ける。高齢者人口は、団塊ジュニア世代(1971~74年生まれ)が65歳以上の高齢者となる2040年まで増え続ける見通しだ。鍵となる高齢者の就労機会拡大にむけ健康寿命という高い壁に立ち向かわなければならない。

政府は「経済財政運営と改革の基本方針2019」で健康寿命の具体的な数値目標を掲げ2040年までにその実現を目指している。また、未来投資会議では、高齢者の就業拡大に向けた方針を提示した。高齢化の最先端にいる日本が、こうした取組みを通じて早期に高齢者健康の維持・改善モデルを確立すれば、同様の問題を抱える世界に範を示すことになる。今後の取組みに期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年11月22日「研究員の眼」)

03-3512-1811

- 【職歴】

1987年に日本生命保険に入社。リーマンブラザーズ派遣、外務省派遣を経て国際投資部、ニューヨーク、シンガポールの各投資現地法人にて外国株式投資、外国債券投資、外国為替取引に従事。

08年より米国保険現地法人CIOを担当した後、11年より特別勘定運用部長、14年より金融投資部長を歴任し、16年よりニッセイ基礎研究所へ。

清水 勘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/10/10 | 米国のベンチャー業界におけるジェンダー問題への取り組み | 清水 勘 | 研究員の眼 |

| 2024/08/09 | なぜここまでビッグテック企業に現金の山が積み上がったのか | 清水 勘 | 研究員の眼 |

| 2024/03/05 | 先端技術・品目流出の古今東西~国家の覇権争いと経済安全保障~ | 清水 勘 | 研究員の眼 |

| 2023/09/15 | 起業の生存率からスタートアップ投資のリスクを推し量る~10年で生き残るのは10分の3という現実に投資家はどう向き合うべきか~ | 清水 勘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【どの国よりも健康でありたい日本~引退年齢と健康寿命の国際比較~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

どの国よりも健康でありたい日本~引退年齢と健康寿命の国際比較~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!