- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 入院の短期化-平均在院期間短期化の背景には何があるのか?

入院の短期化-平均在院期間短期化の背景には何があるのか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、図表データをもとに、日本の入院の状況についてみていくこととしたい。

1 平成29年度の国民医療費43.1兆円のうち、入院医療費は16.2兆円(構成割合37.6%)を占めている。そのあとに、入院外医療費14.6兆円(33.9%)、薬局調剤医療費7.8兆円(18.1%)、歯科診療医療費2.9兆円(6.7%)などが続いている。(「平成29年度 国民医療費の概況」(厚生労働省)より))

2――入院の動向

入院患者の動向は、「患者調査」(厚生労働省)でみることができる。

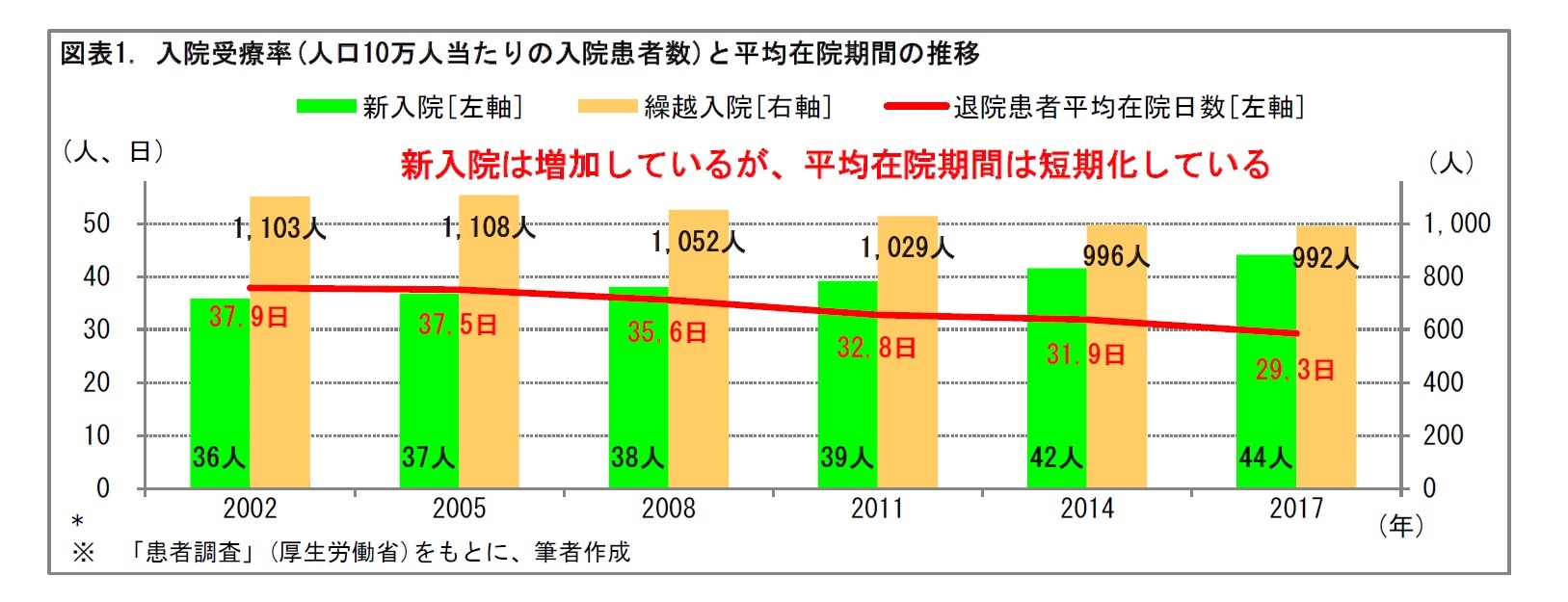

(1)の新入院(調査日に新たに入院した患者)は、徐々に増加している。2017年に、新入院の受療率は人口10万人当たり44人となっている。その背景には、人口の高齢化の影響があるものとみられる。

一方、(2)の入院から退院までの平均在院期間は短期化している。退院患者平均在院日数1をみると、2017年には30日を下回っている。これは、繰越入院(調査日以前から引き続き入院している患者)の大幅な減少につながっている。2017年に、繰越入院の受療率は、人口10万人当たり992人となっている。

この結果、新入院と繰越入院の合計での入院受療率は徐々に低下しており、2017年には人口10万人当たり1,036人となっている。

1 図表1では、退院患者平均在院日数の推移を折れ線グラフで表示している。これは、第2節の図表2でいう入院患者の平均入院日数とは、算定方法が異なっている。なお第3章以降では、平均在院期間として退院患者平均在院日数をみていく。

3 厳密には、前節や次章以下でいう退院患者平均在院日数とは算定方法が異なる。

3――入院期間短期化の構造

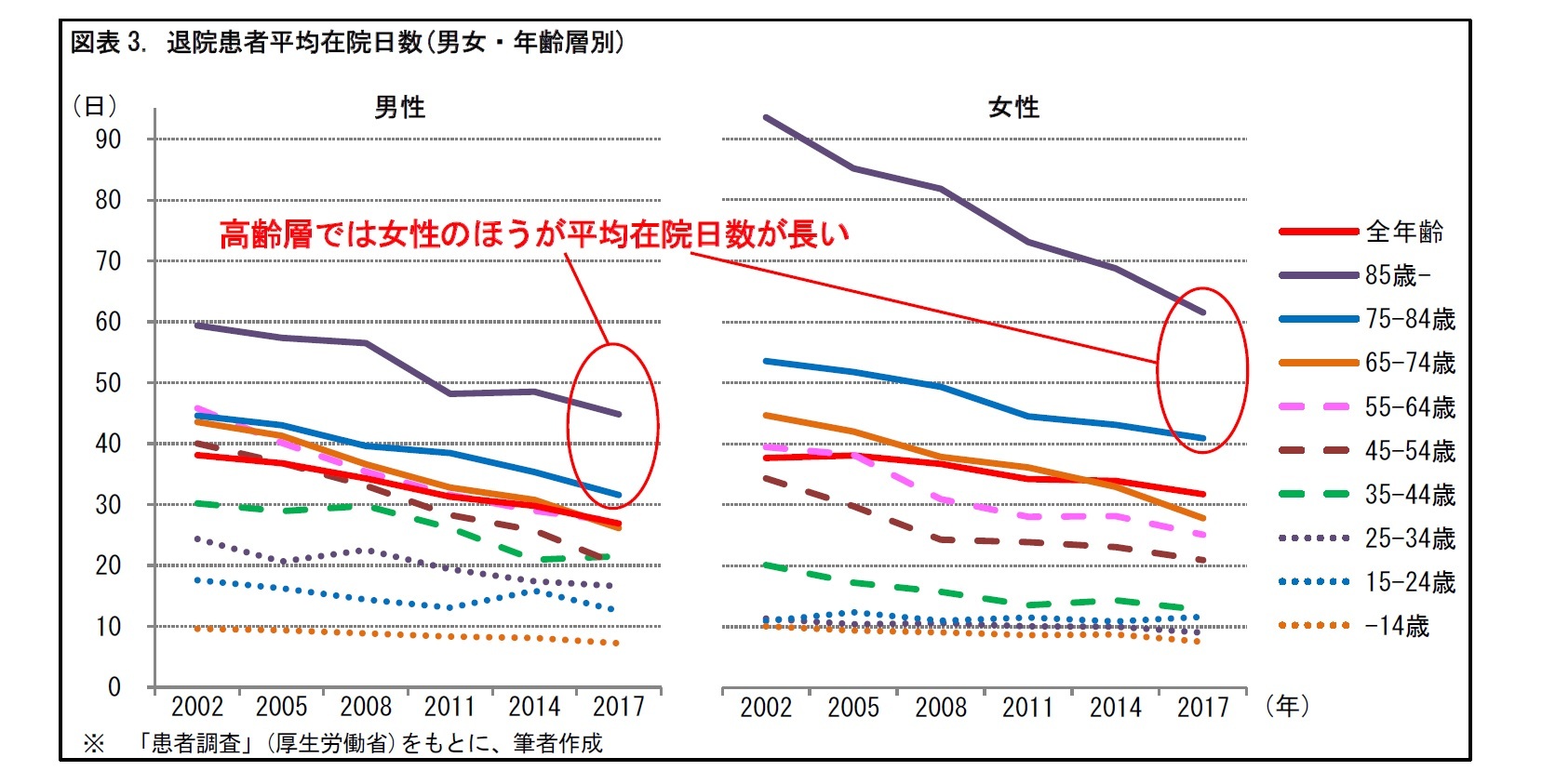

2002~2017年の間の変化をもとに年齢層ごとの違いをみると、男女とも、高齢になればなるほど退院患者平均在院日数は長くなる傾向がある。入院患者の高齢化は、平均在院期間の長期化につながってくる。

また、男女別には44歳以下の若齢・中齢層では女性のほうが短い一方、75歳以上の高齢層では女性のほうが長い。これは、女性のほうが男性よりも平均寿命と健康寿命の差の年数が長いことと整合的であると考えられる。この結果、全年齢でも、女性のほうが平均在院期間が長くなっている。

つぎに、年齢ごとにみていく。まず男性をみると、各年齢層とも日数は減少している。特に、45-54歳、55-64歳、65-74歳の中高齢層で、減少が大きい結果となっている。つづいて女性をみると、全年齢では、男性よりも減少幅が小さい。年齢層別には、65-74歳や85歳-の高齢・超高齢層で大きく減少している。特に、超高齢の女性患者で、平均在院期間の短期化が著しいことがうかがえる。

一般に、入院医療は、公的医療保険制度の対象となる。このため、この保険医療費のルールである診療報酬制度の影響を受ける。診療報酬制度上、入院医療費は、医療施設の基本的な入院医療の体制を評価した「入院基本料」に、入院環境の整備状況等に応じたさまざまな加算が上乗せされて設定される。平均在院期間に影響を与えそうな要素として、平均在院日数要件と、初期加算がある。

(1) 平均在院日数要件

入院基本料には、病院の病棟や診療所ごとにいくつかの種類がある4。ここでは、病院の一般病棟のケースをみていこう。従来、入院患者何人に1人の割合で看護職員が配置されているかをもとに、7対1、10対1、13対1、15対1等に分けて設定されてきた5。入院1日当たりの入院基本料は、7対1は15,910円。10対1は13,320円。13対1は11,210円。15対1は9,600円などとされている6。この設定には平均在院日数要件があり、7対1は18日以内。10対1は21日以内。13対1は24日以内。15対1は60日以内であることとされている。通常、各病院は、入院基本料を確保するために、この要件を強く意識するものとみられる。

4 病院は、一般病棟、療養病棟、結核病棟、精神病棟、特定機能病院(一般病棟、結核病棟、精神病棟)、専門病院、障害者施設等。診療所は、有床診療所、有床診療所療養病床に対して、それぞれ入院基本料が設定されている。

5 2018年の診療報酬制度改定では、7対1は急性期一般入院料1。10対1は、急性期一般入院料2~7。13対1は、地域一般入院料1~2。15対1は地域一般入院料3に細分されている。

6 10対1は急性期一般入院料7、13対1は地域一般入院料2の場合の金額。

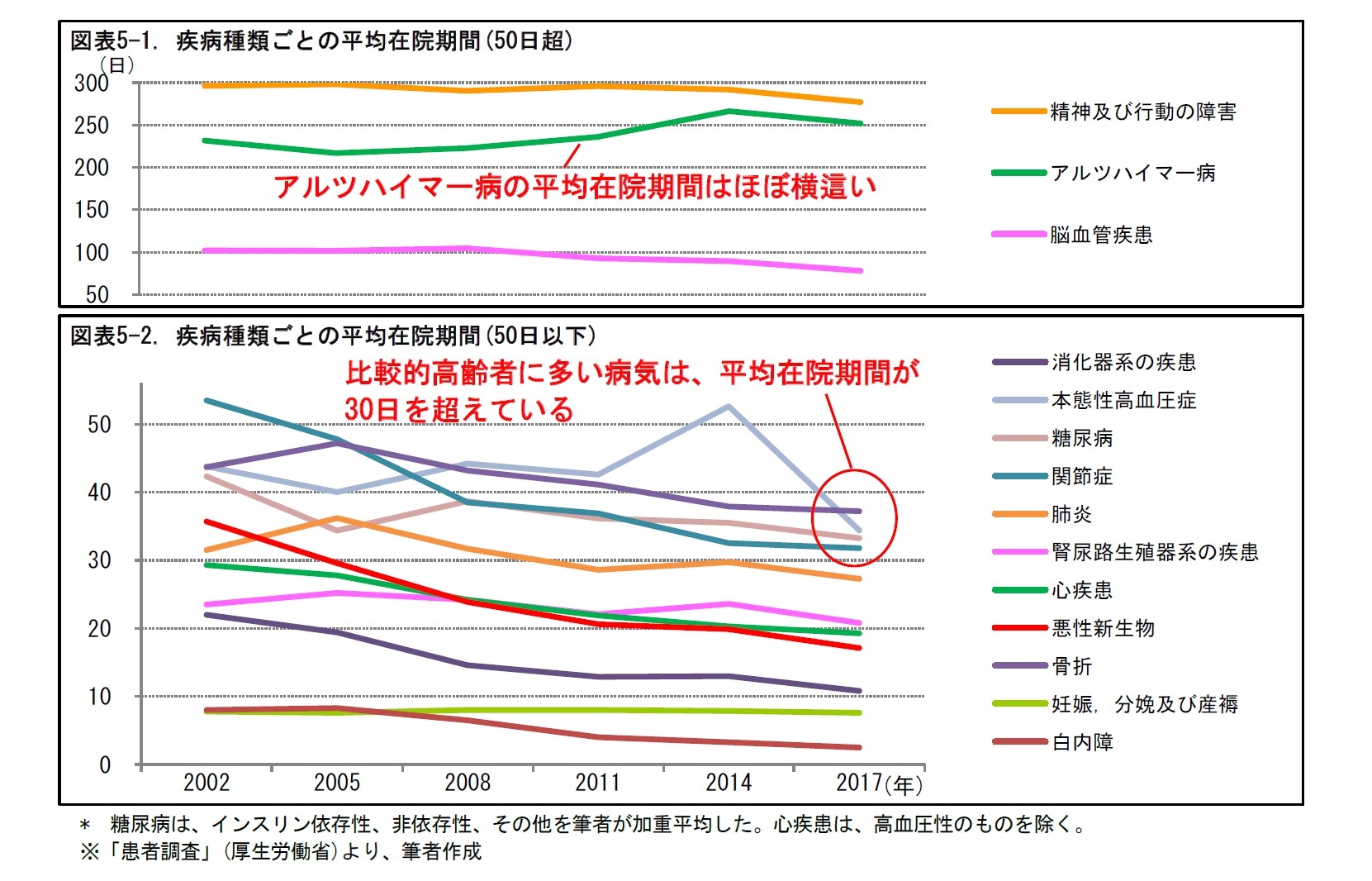

なお、比較的高齢者に多い消化器系の病気や、高血圧症、糖尿病、関節症などの病気は、短期化傾向にはあるものの、平均在院期間が30日を超えている。今後、高齢化の進展とともに、これらの病気の患者が増加すると、疾病全体の平均在院期間が下げ止まる可能性がある。

4――おわりに (私見)

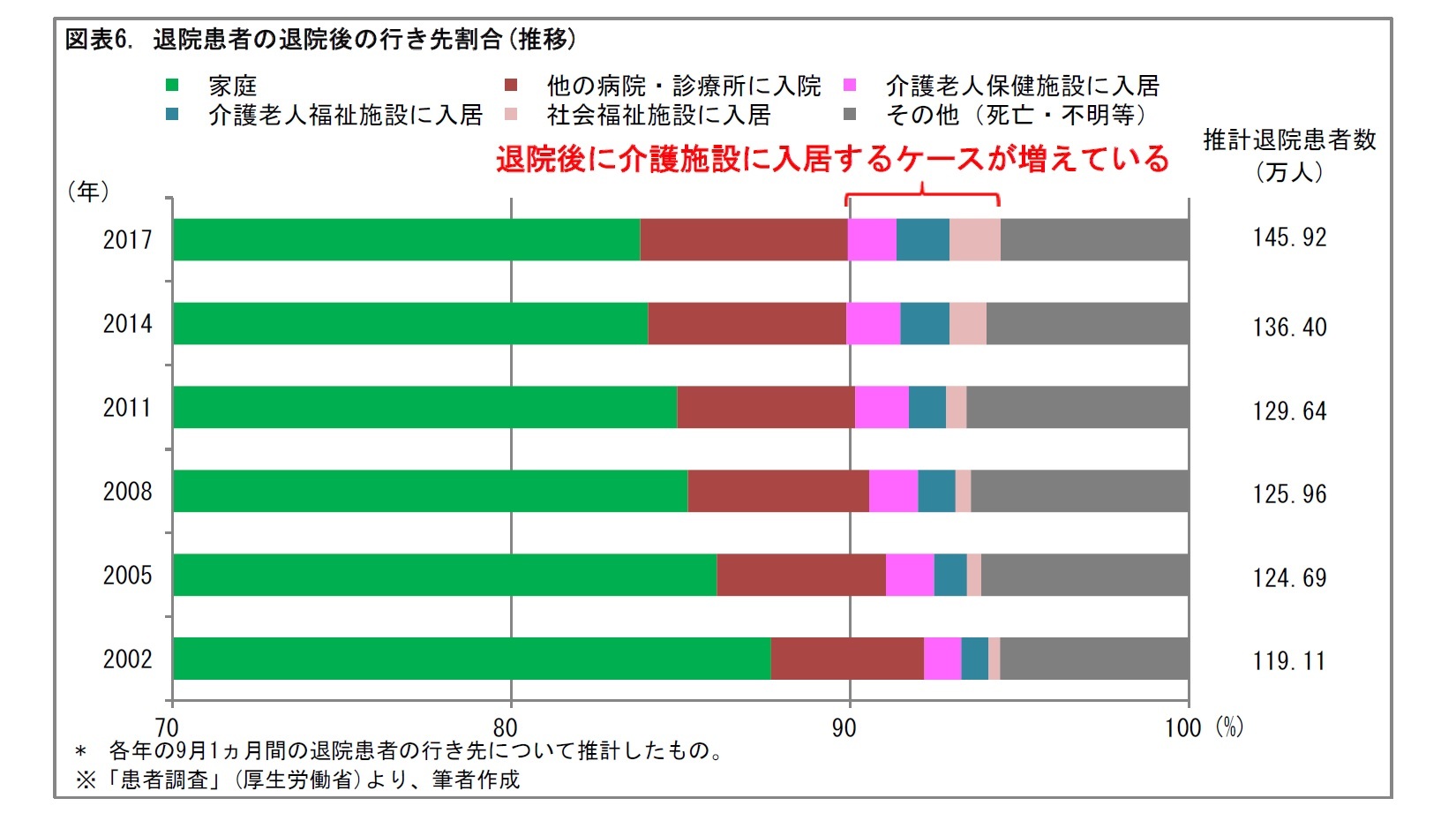

その結果、高齢層の認知症や、フレイル(加齢により心身が老い衰えた状態)に伴う入院など、入院は多様化している。また、患者が退院後に移り住む先を整備することも重要なポイントとなる。

現在、国と地方は、地域医療構想の実施に向けた準備を進めている。患者のQOLに配慮しつつ、入院期間を短期化して、入院医療費の抑制を図る取組みには、紆余曲折が予想される。

その進展状況について、引き続き注意していくこととしたい。

(2019年11月11日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【入院の短期化-平均在院期間短期化の背景には何があるのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

入院の短期化-平均在院期間短期化の背景には何があるのか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!