- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 入院日数を短くしようという動きがあるの?-医療の進歩と医療費適正化政策で入院日数の短期化が進行中-

医療・ヘルスケア

2018年05月31日

入院日数を短くしようという動きがあるの?-医療の進歩と医療費適正化政策で入院日数の短期化が進行中-

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

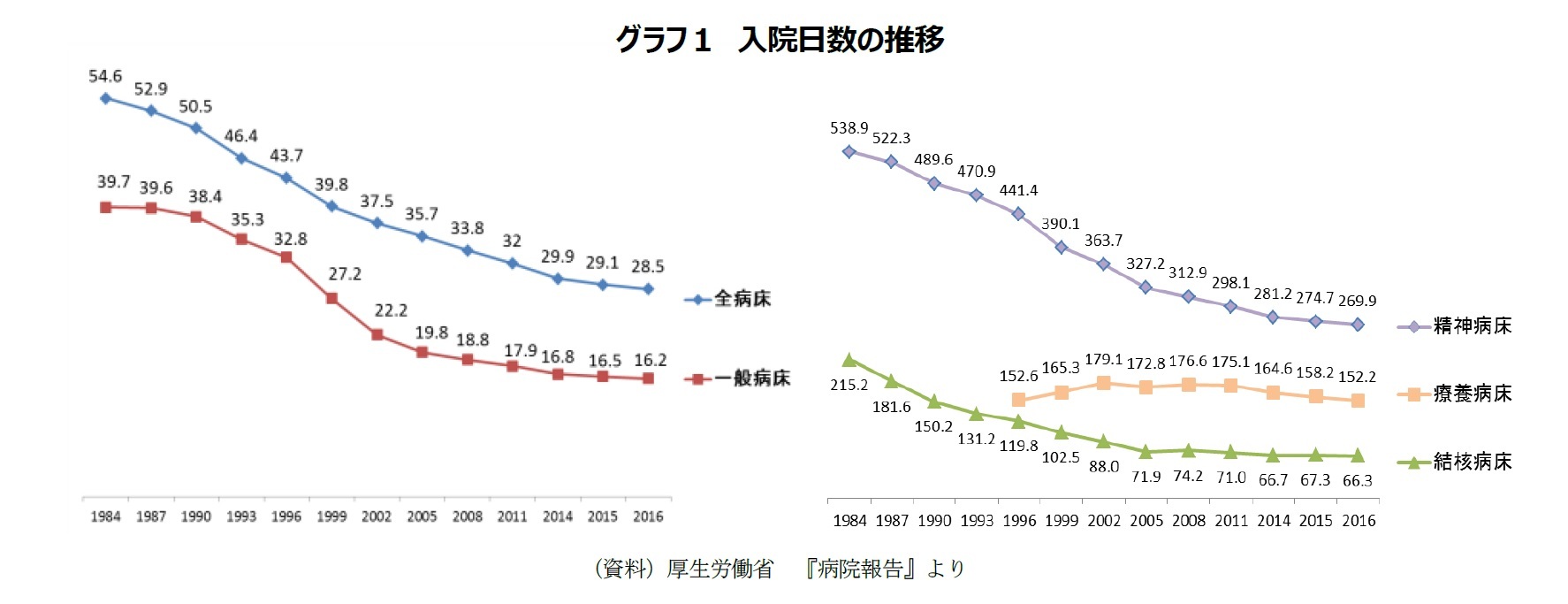

入院時の入院から退院までの入院日数が短くなってきています。専門的には「在院日数」という言葉が使われますが、ここでは「入院日数」と呼ぶことにします。

なぜ入院日数が短期化しているのでしょうか。

なぜ入院日数が短期化しているのでしょうか。

1――入院日数の実態

2――なぜ、入院期間が短くなったのでしょう

1|医療技術が進歩し長い入院を必要としなくなったから

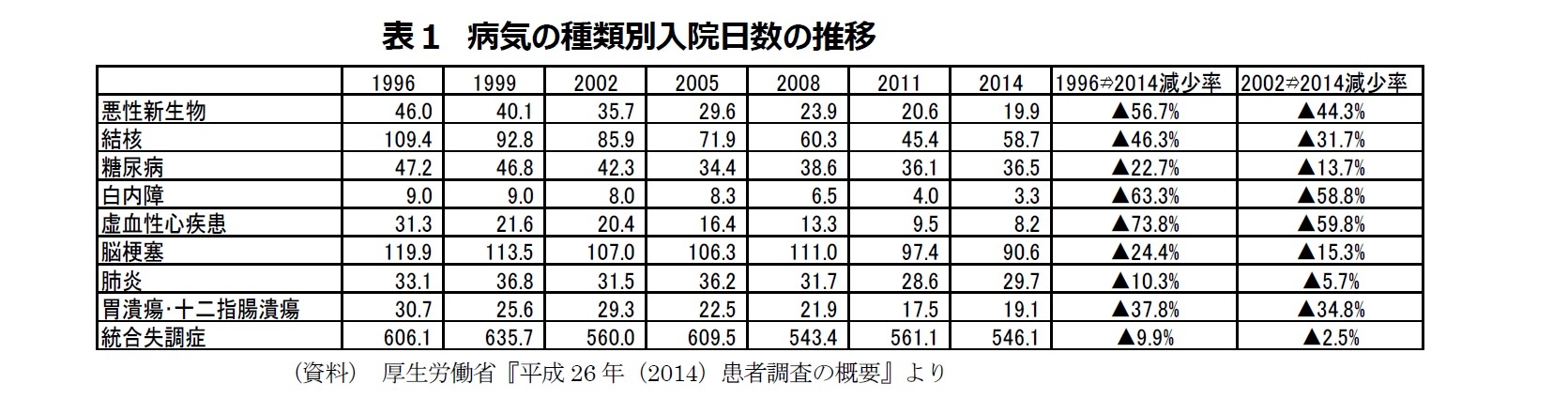

医療技術が進歩したことが入院日数短期化の第一の理由です。内視鏡手術や腹腔鏡手術など、開腹手術よりも体への負担が少ない新しい手術技法が確立されました。「日帰り手術」や「一泊手術」も珍しいものではなくなりました。

これにより、術後の体力が回復するまでの期間が短縮され、長く入院病棟にとどまっている必要はなくなりました。退院後の通院で治せるようになったのです。

医療技術が進歩したことが入院日数短期化の第一の理由です。内視鏡手術や腹腔鏡手術など、開腹手術よりも体への負担が少ない新しい手術技法が確立されました。「日帰り手術」や「一泊手術」も珍しいものではなくなりました。

これにより、術後の体力が回復するまでの期間が短縮され、長く入院病棟にとどまっている必要はなくなりました。退院後の通院で治せるようになったのです。

2|政府の政策が、入院日数を短期化する方向にあるから

政府による医療費適正化政策が入院日数の短期化を目指していることが第2の理由です。

若者よりも高齢者の方が入院治療を必要とする機会が多いですから、高齢化が進行する中、成り行きに任せておくと全体としての入院者数が増加していくことは避けられません。そこで政府が2000年代に入って導入した医療費適正化計画では、成人病の予防とともに入院日数の短期化が計画の柱とされてきました。

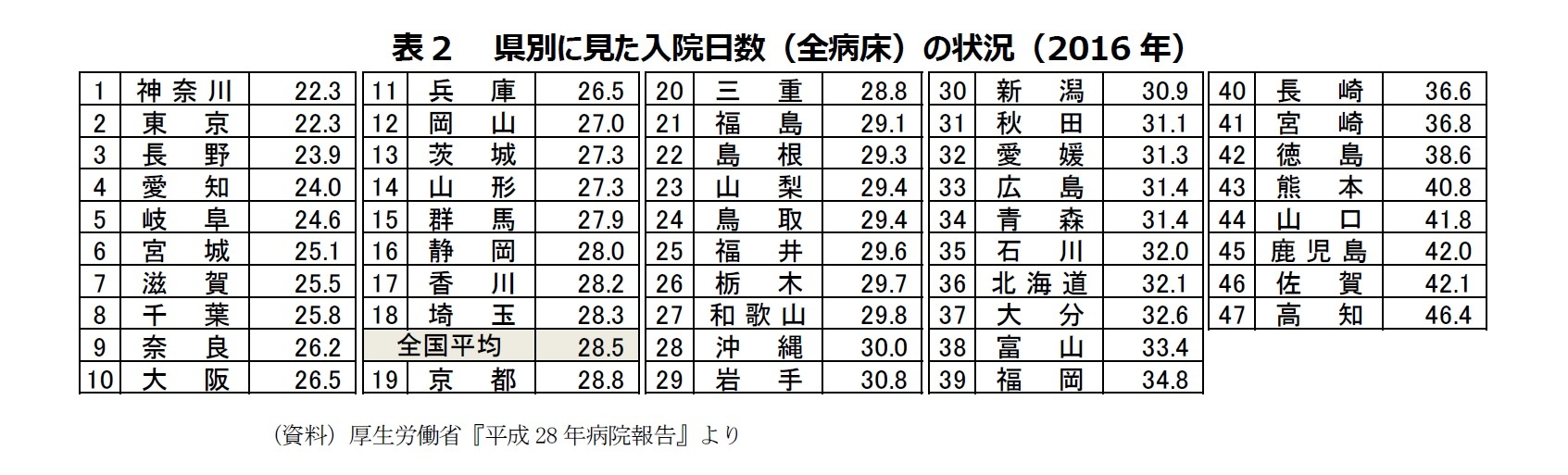

最初は都道府県間の入院日数の差が大きいことに着目して、最も入院日数の短い県に入院日数を近づける施策が採られました。

また、急性期の入院治療を受け持つ大病院と、入院前や退院後のケアを受け持つ地域の診療所や中小病院という、医療機関の機能分化を進め、入院前後の地域や家庭で受けられる医療を充実させることで、患者が短い入院から安心して帰れる体制作りも進められました。

この間、病院が医療保険から受ける診療報酬の制度においては、看護師の配置を手厚くし、質の高いケアを提供して、入院日数を少なくする方が病院にとって有利になる体系が導入されました。さらに入院日数を長くしてしまいがちであると指摘されてきた従来型の、入院日数や治療行為が多く積み上がるほど病院が報酬を多く受け取れる出来高払いの診療報酬体系とは別途、「傷病名」、「診療行為」、「入院日数(3区分)」に応じて定額の診療報酬を病院が受け取る体系の導入も進められています。こちらの体系では入院日数が短い区分に入るほど、病院が受け取る診療報酬の計算が病院にとって有利になります。

政府による医療費適正化政策が入院日数の短期化を目指していることが第2の理由です。

若者よりも高齢者の方が入院治療を必要とする機会が多いですから、高齢化が進行する中、成り行きに任せておくと全体としての入院者数が増加していくことは避けられません。そこで政府が2000年代に入って導入した医療費適正化計画では、成人病の予防とともに入院日数の短期化が計画の柱とされてきました。

最初は都道府県間の入院日数の差が大きいことに着目して、最も入院日数の短い県に入院日数を近づける施策が採られました。

また、急性期の入院治療を受け持つ大病院と、入院前や退院後のケアを受け持つ地域の診療所や中小病院という、医療機関の機能分化を進め、入院前後の地域や家庭で受けられる医療を充実させることで、患者が短い入院から安心して帰れる体制作りも進められました。

この間、病院が医療保険から受ける診療報酬の制度においては、看護師の配置を手厚くし、質の高いケアを提供して、入院日数を少なくする方が病院にとって有利になる体系が導入されました。さらに入院日数を長くしてしまいがちであると指摘されてきた従来型の、入院日数や治療行為が多く積み上がるほど病院が報酬を多く受け取れる出来高払いの診療報酬体系とは別途、「傷病名」、「診療行為」、「入院日数(3区分)」に応じて定額の診療報酬を病院が受け取る体系の導入も進められています。こちらの体系では入院日数が短い区分に入るほど、病院が受け取る診療報酬の計算が病院にとって有利になります。

3――さいごに

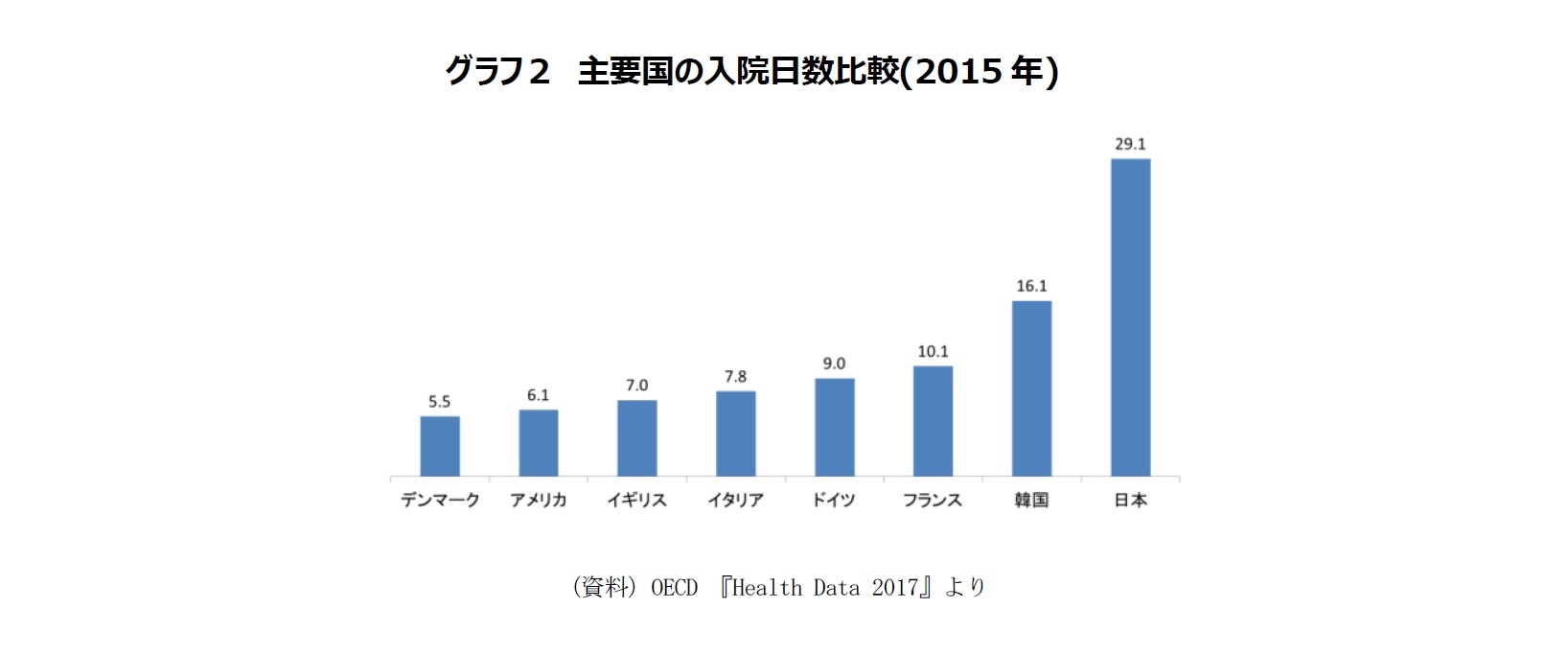

入院日数の短期化はこれからもトレンドとして続いていきそうです。しかし何が何でも入院期間が短い方が優れていると言うわけでもなさそうです。たとえば入院日数が6.1日と短い米国では、患者が負担しなければならない医療費が高額であるため患者が早めに退院して、病院の向かいにあるホテルに宿泊して通院しているといったような事例もあると言われます。患者の立場で考えれば、完全に治ったと思えない段階で退院するのは不安なもの。退院者を受け入れる家族にとっても、短期間で患者が退院してくることは、うれしい反面、不安でもあり、負担が増えることでもあるでしょう。

日頃から、家族に入院者が出た場合にどのような看護体制を取ればいいのか、地域の協力医療機関との連携をどう取ればいいのかなど、具体的に考えておき、いざという時に慌てないでいいようにしておきたいものです。

また政府や都道府県には、入院者や家族が安心していられるよう、しっかりと連携が機能する地域の医療・介護体制の整備を期待したいですね。

日頃から、家族に入院者が出た場合にどのような看護体制を取ればいいのか、地域の協力医療機関との連携をどう取ればいいのかなど、具体的に考えておき、いざという時に慌てないでいいようにしておきたいものです。

また政府や都道府県には、入院者や家族が安心していられるよう、しっかりと連携が機能する地域の医療・介護体制の整備を期待したいですね。

(2018年05月31日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

松岡 博司のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/13 | 英国生保市場の構造変化-年金事業への傾斜がもたらした繁忙とプレーヤーの変化- | 松岡 博司 | 基礎研レポート |

| 2024/03/12 | 主要国の生保相互会社の状況-各国で株式会社と相互会社の競争と共存が定常化-デジタル化等の流れを受けた新しい萌芽も登場- | 松岡 博司 | 基礎研レポート |

| 2023/09/05 | コロナパンデミック前後の英国生保市場の動向(1)-年金を中核事業とする生保業績- | 松岡 博司 | 保険・年金フォーカス |

| 2023/07/19 | インド生保市場における 生保・年金のオンライン販売の動向-デジタル化を梃子に最先端を目指す動き- | 松岡 博司 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【入院日数を短くしようという動きがあるの?-医療の進歩と医療費適正化政策で入院日数の短期化が進行中-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

入院日数を短くしようという動きがあるの?-医療の進歩と医療費適正化政策で入院日数の短期化が進行中-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!