- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療制度・ヘルスケア早分かり >

- 救急車を無料で呼べるのは問題ないの?

救急車を無料で呼べるのは問題ないの?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

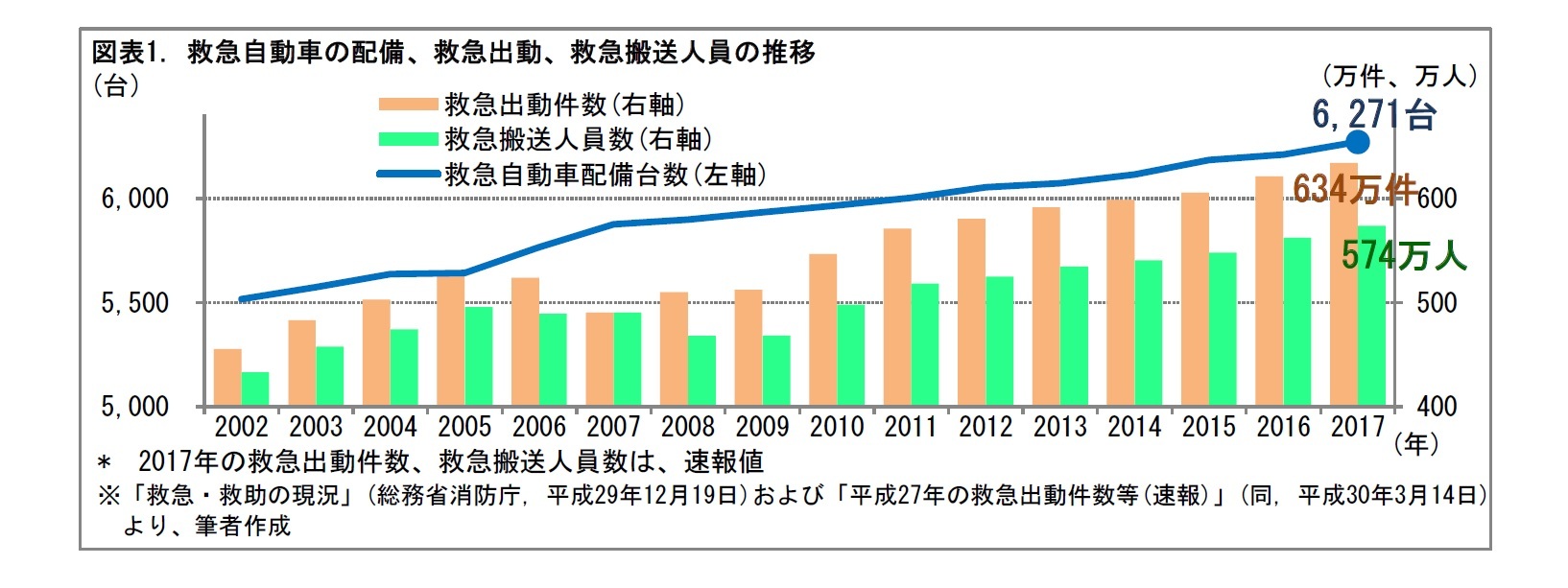

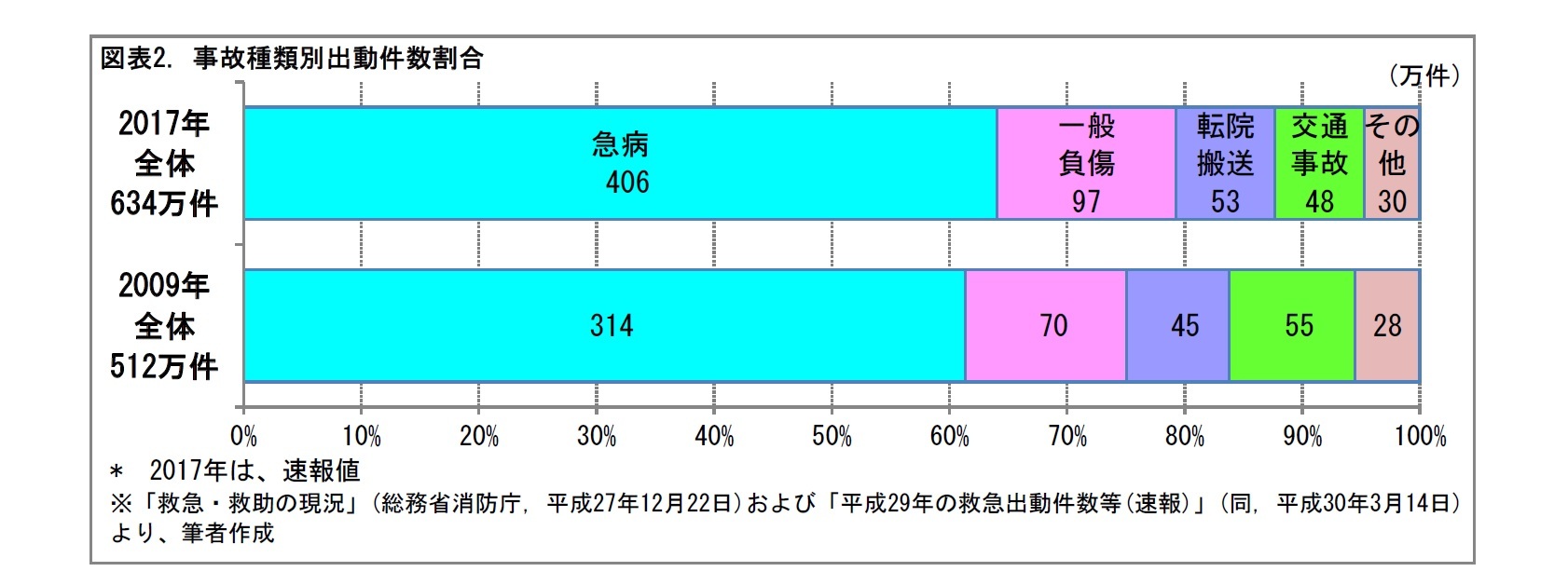

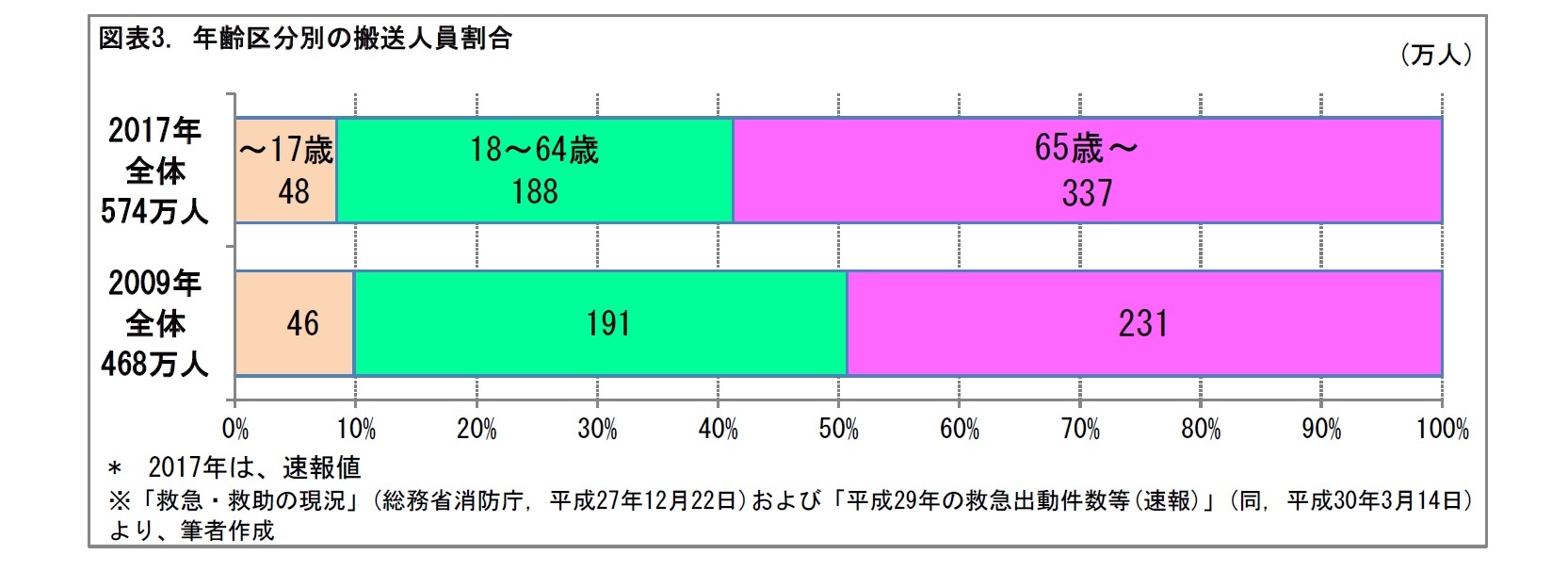

1――救急車利用の現状

1 より高度な治療等をするために、医療機関の入院患者等を、他の病院に搬送することをいいます。通常、患者の搬送には、病院の救急車やドクター・カー、民間の介護・福祉タクシーが使われます。緊急度や重症度が高い場合は、医療機関からの要請を受けて、消防の救急車が出動し、搬送にあたります。

2――救急車利用の問題に関する検討と対策

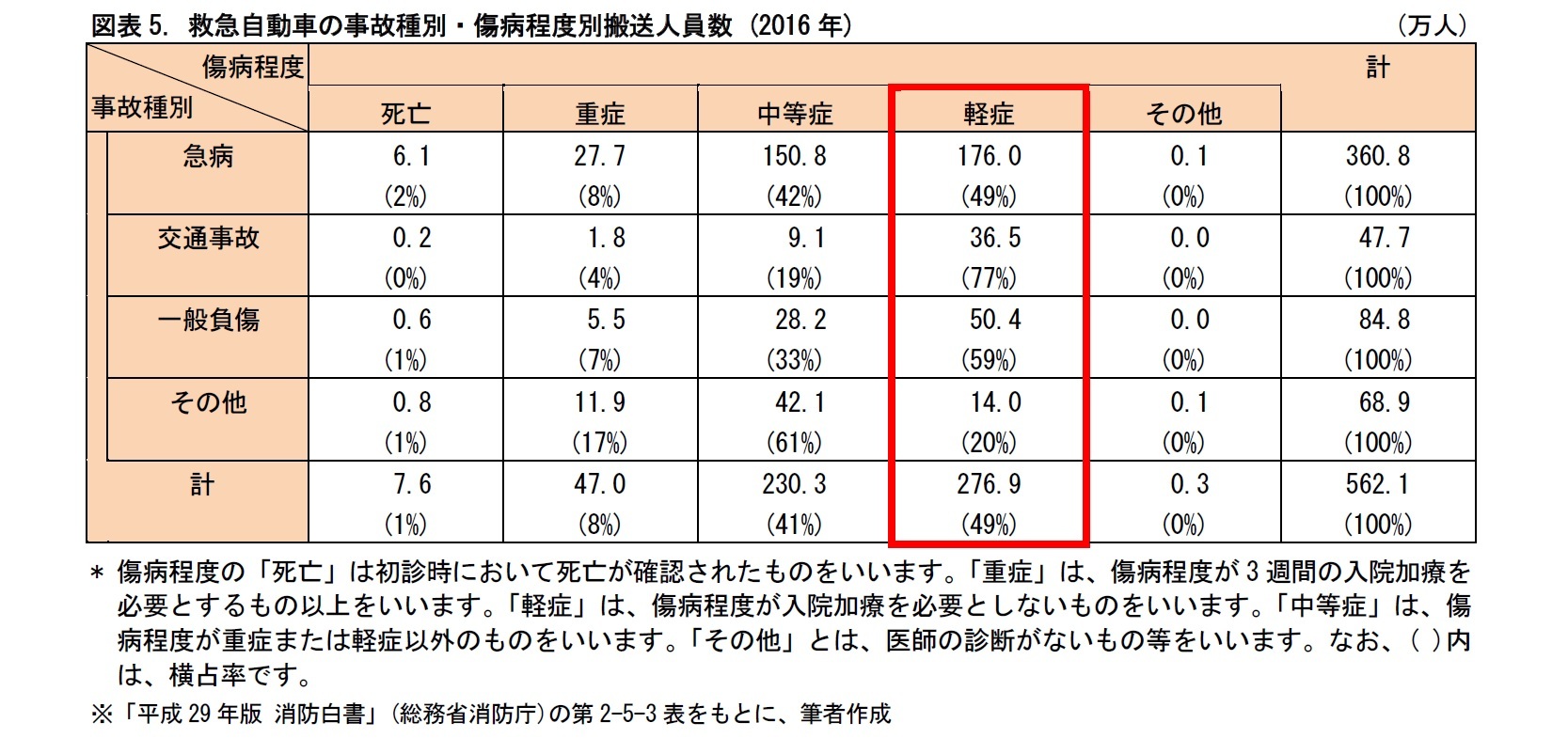

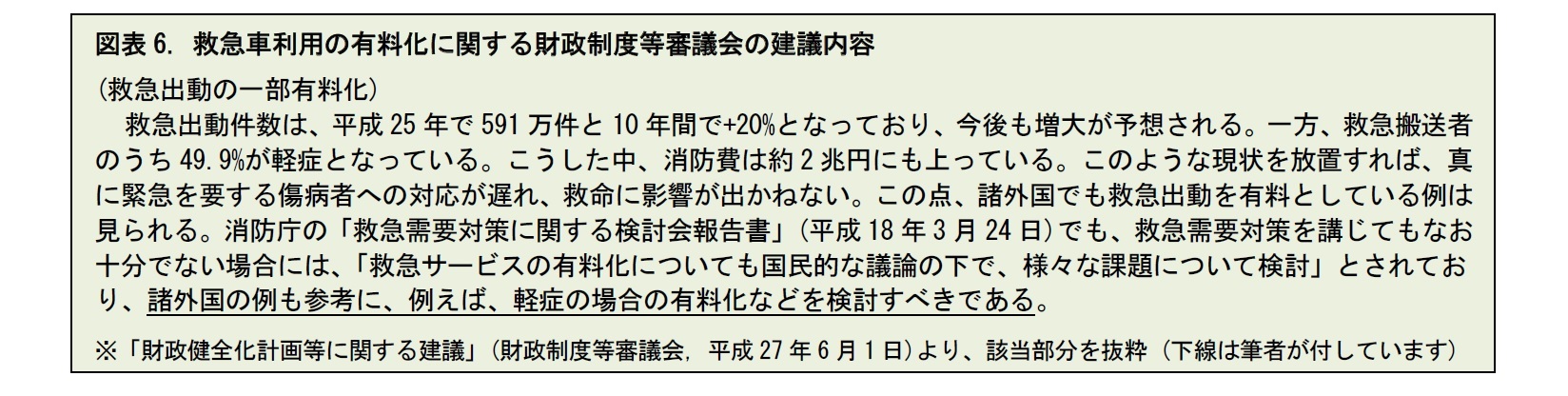

約半数を占めている軽症での搬送者について、そもそも救急搬送の必要はなかったのではないか、と指摘されることがあります。しかし、軽症の中には、骨折等のため緊急に搬送を行い、直ちに治療を行う必要があり、搬送先の医療機関において適切な治療を行うことで、入院せずに通院で治療することになった事例も含まれています。つまり、軽症の傷病者でも、救急搬送が必要な場合があります。図表5には、救急搬送の必要性を判断する上での緊急度の概念が含まれていない点に留意が必要です。

また、傷病の程度は、医師の診断により明らかになることにも、留意すべきでしょう。素人の目からは軽症に見えたとしても、医師による精密検査の結果、中等症以上と診断される場合もあります。仮に、このような場合に、救急搬送をしなければ、症状が悪化する恐れも出てきかねません。

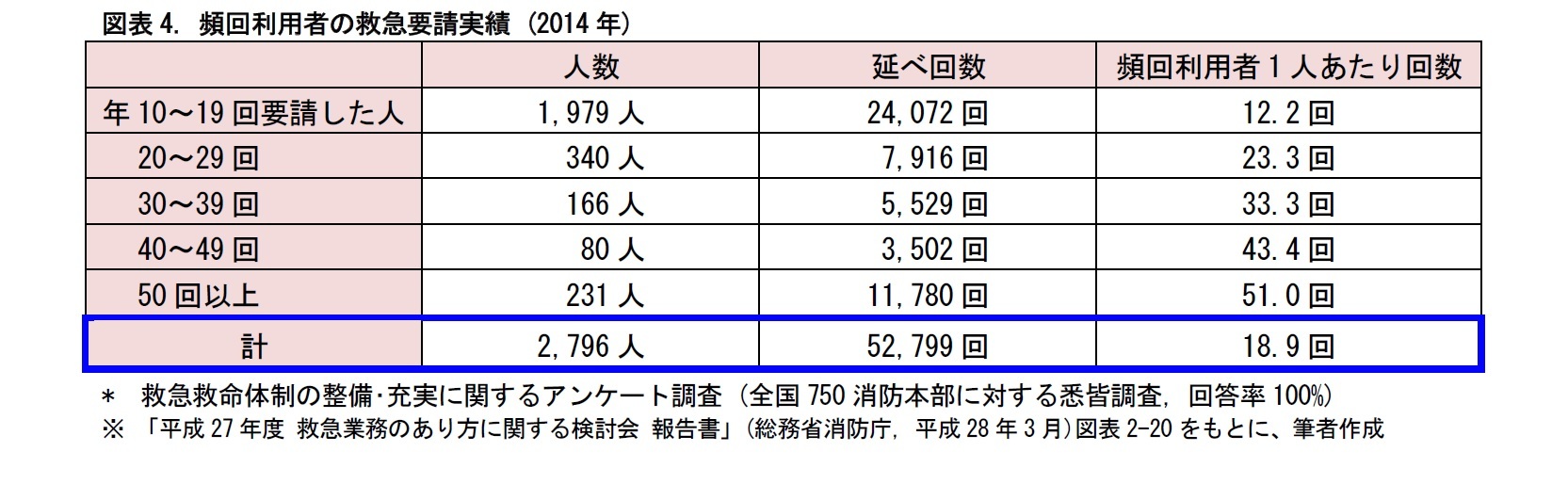

図表4のとおり、救急車には、一部の頻回利用者が繰り返して出動要請をしている実態があります。これに対して、各消防本部は個別対策を行っています。例えば、あらかじめ頻回利用者の家族や親族等に説明をしておき、本人からの要請があったときには、家族等と協議の上、救急対応するケース。事前に保健福祉部局等と連携しておき、要請があったときには、福祉担当者が自宅を訪問して対応するケース等です。これらは、一定の効果を上げています。

3――救急車利用の有料化の議論

軽症利用者について一部有料化する場合には、軽症であるとの判断を医師以外の人ができるのかという問題があります。即ち、軽症について、誰がどのように線引きをするかという問題です。この線引きが曖昧なままでは、救急隊と傷病者(およびその家族)との間のトラブルが頻発しかねません。

また、有料化によって、生活困窮者が救急車の出動要請を躊躇(ちゅうちょ)することも懸念されます。その結果、生活困窮者の救急救命に支障が生じる事態となれば、裕福な者と生活困窮者との間で、医療格差を生むことにつながるかもしれません。

その他、実務面では、料金徴収の事務負担の増大などの問題についても検討が必要となるでしょう。

海外では、救急搬送を有料としている事例が見られます。

ニューヨークでは、救命士(パラメディック)が同乗しない患者搬送で700ドルが必要となります。

ミュンヘンでは、医師の指示による緊急の場合を除いて搬送費用が生じます。医師処方があれば、5~10ユーロの範囲内で搬送費用の10%を負担します。医師処方がないと、概ね100~600ユーロの負担となります。負担額の徴収は、直接患者からではなく、個人保険会社や公的保険会社からとなります。

パリでは、SMURと呼ばれる救急機動組織の料金が、30分の利用で335ユーロとなっています(2012年時点)。そのうち65%は社会保険から支払われるため、患者は残り35%の負担が必要となります。ただし、患者が任意保険に加入していれば、患者負担分は、その任意保険から支払わます2。

救急車の有料化の議論を進める際は、これらの事例で、どの程度の効果があり、どのような問題が生じているかといった点を、参考にすべきと考えられます。

2 「平成27年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書」(消防庁, 平成28年3月)の、図表2-29「救急車の適正利用の推進に係る海外事例」をもとに、筆者がまとめたものです。

(2018年04月20日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【救急車を無料で呼べるのは問題ないの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

救急車を無料で呼べるのは問題ないの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!