- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中期経済見通し(2019~2029年度)

中期経済見通し(2019~2029年度)

経済研究部 経済研究部

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

今回の見通しでは、2019年10月に8%から10%に引き上げられた消費税率が2026年4月に12%に引き上げられることを想定した。また、今回の税率引き上げ時には食料品等に軽減税率が導入されたが、12%への引き上げ時も軽減税率の対象品目は税率が8%で据え置かれるとした。

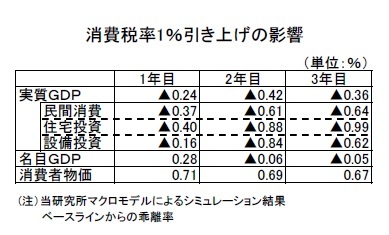

当研究所のマクロモデルによるシミュレーションでは、消費税率を1%引き上げた場合、消費者物価は0.71%上昇し、物価上昇に伴う実質所得の低下などから実質GDPは▲0.24%、実質民間消費は▲0.37%低下する(いずれも1年目の数値)。

当研究所のマクロモデルによるシミュレーションでは、消費税率を1%引き上げた場合、消費者物価は0.71%上昇し、物価上昇に伴う実質所得の低下などから実質GDPは▲0.24%、実質民間消費は▲0.37%低下する(いずれも1年目の数値)。2014年4月の消費税率引き上げ時には、民間消費が大きく落ち込んだ(前年比▲2.6%)ことなどから2014年度の実質GDPが前年比▲0.4%のマイナス成長となった。2019年10月の消費税率引き上げは、引き上げ幅が前回よりも小さいこと、軽減税率が導入されること、大規模な政府の増税対策が実施されることから、消費増税による経済への影響は前回よりも小さくなる可能性が高い。また、税率の引き上げは2019年度下期からとなるため、税率引き上げ前後の駆け込み需要と反動減の影響は2019年度内でほぼ相殺されることから、年度ベースの成長率の振幅は小さくなるだろう。

ただし、2014年度に比べて増税前の消費の基調が弱いこと、外部環境(海外経済、為替動向等)が厳しいことから、増税後に景気が一定程度悪化することは避けられない。また、2013年9月に2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決定されて以降、日本経済はインバウンド需要や建設投資などによって押し上げられてきたが、2020年夏のオリンピック終了後には関連需要の剥落によって景気の停滞色が強まる可能性が高い。

実質GDP成長率は2017年度の1.9%から2018年度には0.7%へと減速したが、2019年度から2021年度までは潜在成長率をやや下回るゼロ%台後半の成長が続くことが予想される。2022年度に1.1%と潜在成長率並みの成長へと回帰した後は、2026年度の消費税率引き上げ前後で振幅が大きくなることを除けば、概ね1%台前半の成長が続くだろう。日本の実質GDP成長率は予測期間(2020~2029年度)の平均で1.0%になると予想する。過去10年間(2010~2019年度)の平均1.2%を若干下回るが、過去10年間の平均成長率には、世界金融危機後の大幅な落ち込みの反動で高成長となった2010年度(3.3%)が含まれている。実質的には、今後10年間の成長率は過去10年間と同程度になると予想している。

実質GDP成長率は2017年度の1.9%から2018年度には0.7%へと減速したが、2019年度から2021年度までは潜在成長率をやや下回るゼロ%台後半の成長が続くことが予想される。2022年度に1.1%と潜在成長率並みの成長へと回帰した後は、2026年度の消費税率引き上げ前後で振幅が大きくなることを除けば、概ね1%台前半の成長が続くだろう。日本の実質GDP成長率は予測期間(2020~2029年度)の平均で1.0%になると予想する。過去10年間(2010~2019年度)の平均1.2%を若干下回るが、過去10年間の平均成長率には、世界金融危機後の大幅な落ち込みの反動で高成長となった2010年度(3.3%)が含まれている。実質的には、今後10年間の成長率は過去10年間と同程度になると予想している。

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は「量的・質的金融緩和」が開始された2013年度以降、年度ベースでは2016年度(前年比▲0.2%)を除いてゼロ%以上となっている。日本銀行が物価安定の目標とする2%は達成されていないが、少なくとも継続的な物価下落を意味するデフレからは脱却したと考えられる。

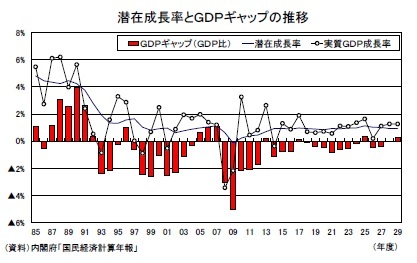

物価動向を左右する需給バランスを確認すると、当研究所が推計するGDPギャップは世界金融危機後の2009年度にはマイナス幅が▲5%程度(GDP比)まで拡大した後、2013年度には消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあり実質GDPが2.6%の高成長となったことからゼロ近傍まで改善した。消費税率が引き上げられた2014年度には▲0.4%のマイナス成長となったことから、GDPギャップは▲1%程度のマイナスとなった後、2017年度に1.9%と高めの成長となったことを受けていったんプラス圏に浮上したが、2018年度以降の景気減速によって足もとでは小幅なマイナスとなっている。2021年度までは潜在成長率をやや下回る成長が続くことから、GDPギャップのマイナス幅は若干拡大するが、その後は成長率の振幅に応じて振れを伴いながらもゼロ%近傍の推移となるだろう。

物価動向を左右する需給バランスを確認すると、当研究所が推計するGDPギャップは世界金融危機後の2009年度にはマイナス幅が▲5%程度(GDP比)まで拡大した後、2013年度には消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあり実質GDPが2.6%の高成長となったことからゼロ近傍まで改善した。消費税率が引き上げられた2014年度には▲0.4%のマイナス成長となったことから、GDPギャップは▲1%程度のマイナスとなった後、2017年度に1.9%と高めの成長となったことを受けていったんプラス圏に浮上したが、2018年度以降の景気減速によって足もとでは小幅なマイナスとなっている。2021年度までは潜在成長率をやや下回る成長が続くことから、GDPギャップのマイナス幅は若干拡大するが、その後は成長率の振幅に応じて振れを伴いながらもゼロ%近傍の推移となるだろう。このように、GDPギャップがマイナスとなることが多かった過去10年間に比べると、今後10年間は需給面からの物価下押し圧力は明らかに小さくなることが見込まれるが、それでも2%の物価安定目標を達成することは困難だろう。

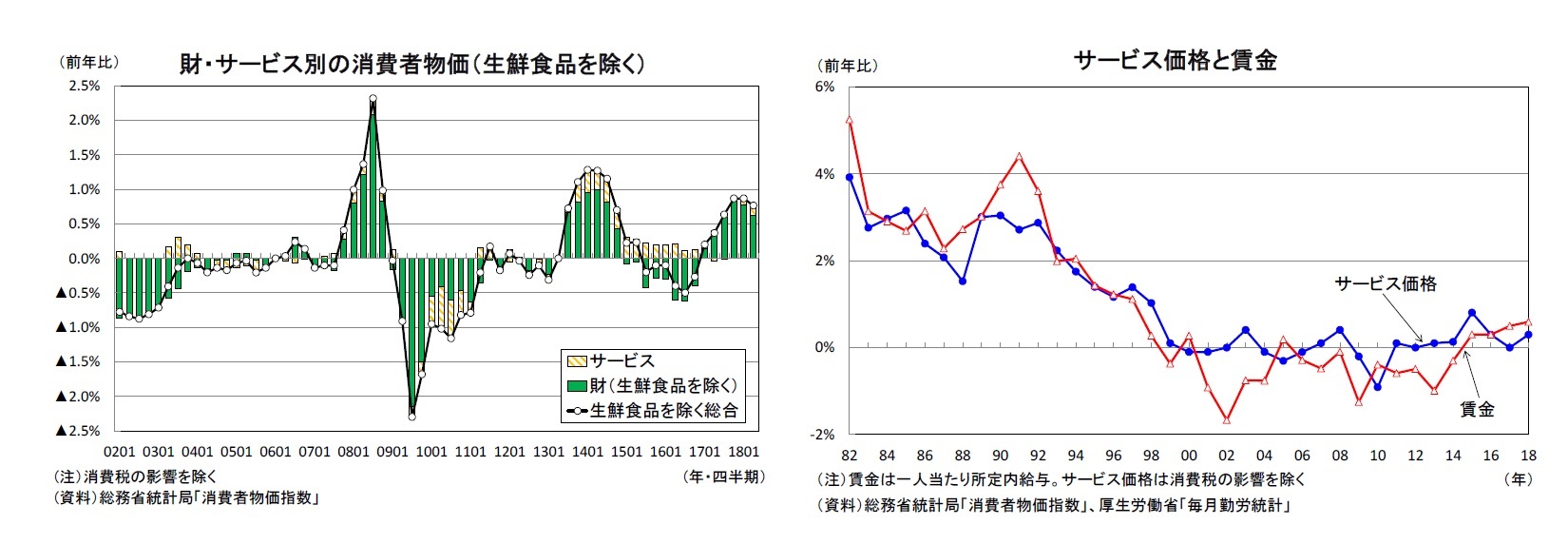

企業収益が過去最高を更新し、失業率もバブル期の水準まで低下するなど、賃上げを巡る環境は極めて良好な状態が続いてきたにもかかわらず、春闘賃上げ率は定期昇給分を除いたベースアップで0.5%前後にとどまっている。企業の慎重な賃金設定スタンスが維持される中、デフレマインドが残存していることを背景に労働者側の賃上げ要求水準が上がらないことが賃上げ率の低迷につながっている。賃金上昇率がベースアップで2%程度まで高まらなければ、サービス価格の上昇を通じて消費者物価上昇率が安定的に2%を維持することは困難と思われるが、予測期間中に賃上げ率が2%を上回る可能性は低いだろう。

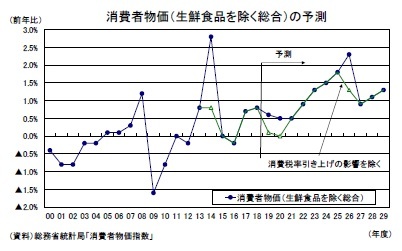

消費者物価(生鮮食品を除く総合、消費税の影響を除く)は、景気低迷が続く2021年度までゼロ%台半ばの上昇率が続いた後、2022年度以降は需給バランスの改善に伴い伸びが高まり、消費税率引き上げ前の駆け込み需要で景気が過熱気味となる2025年度には1.8%まで上昇率が高まるだろう。物価上昇の定着によって企業、家計の予想物価上昇率が安定的に推移する中、金融政策面で緩和的なスタンスが維持されることから、その後も1%程度の伸びは確保されるものの、年度ベースで物価安定目標の2%が達成されることはないだろう。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、消費税の影響を除く)は、景気低迷が続く2021年度までゼロ%台半ばの上昇率が続いた後、2022年度以降は需給バランスの改善に伴い伸びが高まり、消費税率引き上げ前の駆け込み需要で景気が過熱気味となる2025年度には1.8%まで上昇率が高まるだろう。物価上昇の定着によって企業、家計の予想物価上昇率が安定的に推移する中、金融政策面で緩和的なスタンスが維持されることから、その後も1%程度の伸びは確保されるものの、年度ベースで物価安定目標の2%が達成されることはないだろう。消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合、消費税の影響を除く)は過去10年平均の0.2%に対し、今後10年間の平均で1.1%になると予想する。

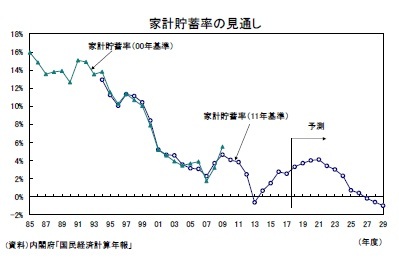

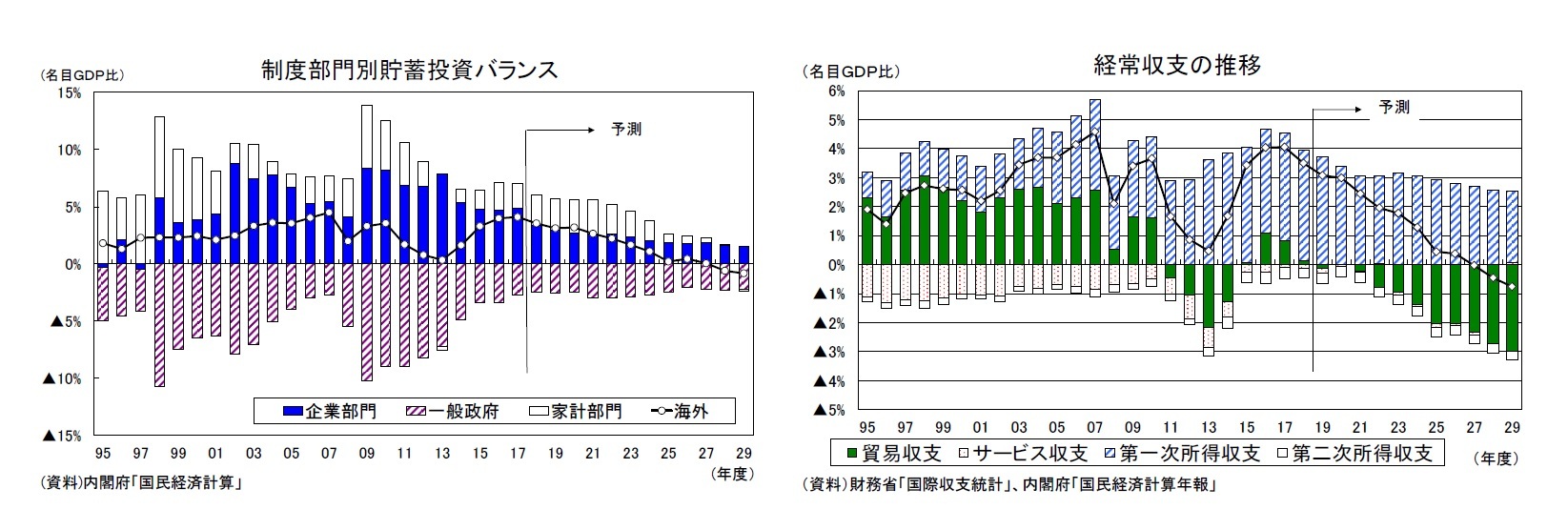

足もとの経常収支はGDP比で3%を超える高水準の黒字となっているが、中長期的には貯蓄投資バランスによって決定される。部門別の貯蓄投資バランスの推移を見ると、貯蓄超過が続いていた家計部門は2013年度には小幅な貯蓄不足となったが、2014年度には再び貯蓄超過に戻った。一般政府はバブル期に貯蓄超過に転じた局面もあったが、バブル崩壊後は投資超過を続けている。また、企業部門は1998年度から一貫して貯蓄超過が続いている。

経常収支の内訳をみると、貿易収支は2017年度の4.5兆円から輸出の低迷を主因として2018年度に0.7兆円へと黒字幅が縮小した後、2019年度は小幅な赤字となることが見込まれる。貿易収支は短期的には海外経済、為替、原油価格の動向などに左右されるが、中長期的には高齢化の進展に伴う国内供給力の伸び率低下から趨勢的には輸入の伸びが輸出の伸びを上回ることになるため、貿易赤字の拡大傾向が続く可能性が高い。貿易収支は予測期間末には赤字幅が名目GDP比で3%程度まで拡大することが予想される。

一方、経常黒字の蓄積による対外資産の増加を反映し、2018年度の第一次所得収支は21.0兆円(GDP比で3.8%)の高水準となっている。日本の対外資産は1990年末の279兆円から2018年末には1018兆円まで増加し、対外資産から対外負債を差し引いた対外純資産も2018年には342兆円に達している。

今回の予測では、為替レートは2022年度まで円安基調が続いた後、2023年度以降は緩やかな円高傾向で推移するとしている。このため、第一次所得収支の黒字幅は予測期間中盤までGDP比で3%台の高水準で推移した後、予測期間後半は黒字幅が徐々に縮小すると予想する。

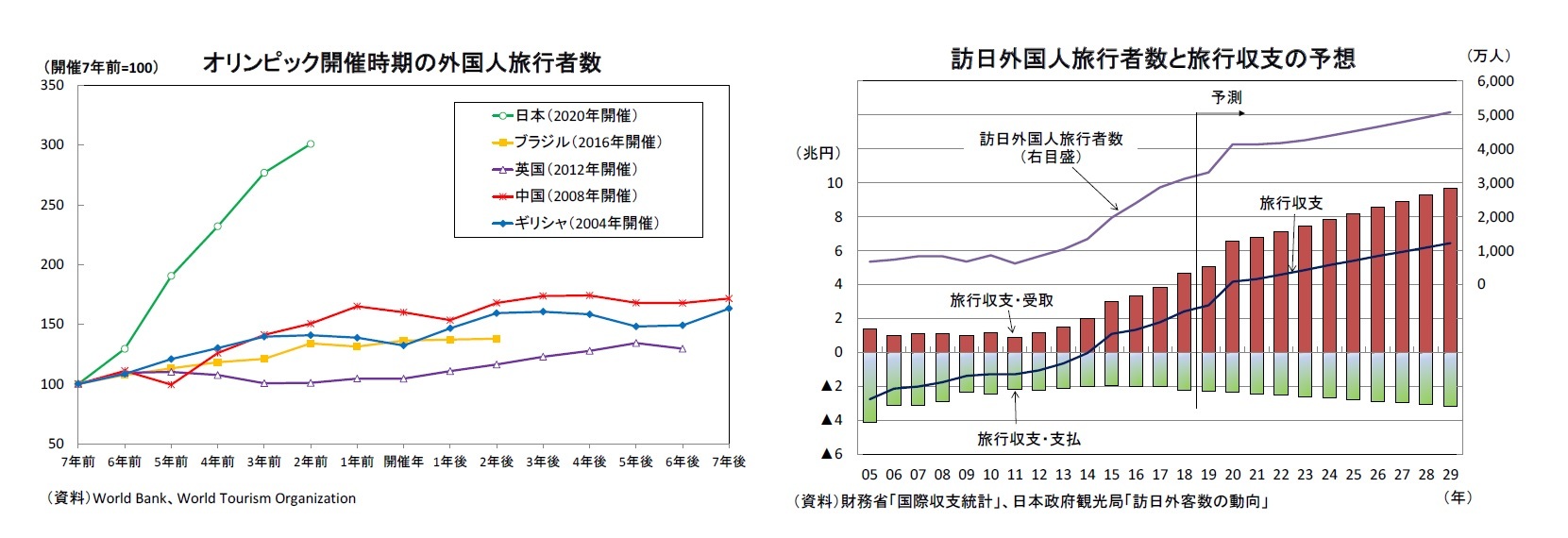

オリンピック開催決定後の外国人旅行者数は過去の開催国をはるかに上回るペースで伸びている。これに伴い、一貫して赤字が続いてきたサービス収支は、旅行収支の改善を主因として赤字幅が縮小している。旅行収支は訪日外国人旅行者の急増を主因として2015年に1.1兆円と1996年の現行統計開始以来初の黒字となった後、2018年には2.4兆円まで黒字幅が拡大している。

安倍政権発足後に最初に策定された「日本再興戦略(2013年6月)」では、「2013年に訪日外国人旅行者1000万人、2030年に3000万人超を目指す」としていたが、「日本再興戦略」改訂2014では、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定を受けて、「2020年に向けて、訪日外国人旅行者数2000万人の高みを目指す」という目標を追加した。さらに、「日本再興戦略2016」では、訪日外国人旅行者数の目標を「2020年に4000万人、2030年に6000万人」へと上方修正し、訪日外国人旅行消費額の目標は「2020年に8兆円、2030年に15兆円」とした。

過去のオリンピック開催国の例では、オリンピック終了後も外国人旅行者数の増加傾向が維持されるケースが多い。日本は近年の増加幅が極めて大きかったこともあり、オリンピック終了後には増加ペースが緩やかとなる可能性が高いが、訪日外国人旅行者数は予測期間末の2029年には5000万人を上回ることが予想される。

旅行収支の黒字幅は2018年の2.4兆円から2029年には6.4兆円まで拡大するだろう。旅行収支の受取額は2018年の4.6兆円、GDP比0.9%から2029年には9.6兆円、GDP比1.5%まで拡大すると予想する。

(2019年10月15日「Weekly エコノミスト・レター」)

関連レポート

- 中期経済見通し(2018~2028年度)

- 2019・2020年度経済見通し-19年4-6月期GDP2次速報後改定

- 米国経済の見通し-引き続きトランプ大統領のチキンゲームに翻弄される米国経済

- 中国経済の見通し-7月の景気インデックスは5.99%へ低下、中国経済はこのまま失速するのか?

- 【アジア・新興国】東南アジア経済の見通し~輸出停滞続くも、政策動員により内需は底堅さを維持、景気下げ止まりへ

- インド経済の見通し~景気対策により年後半に底入れも、雇用悪化や輸出停滞で緩慢な成長が続くと予想(2019年度+6.0%、2020年度+6.7%)

- オーストラリア経済の見通し-4-6月期は政府部門と外需が牽引。先行きは政策効果に期待も、外需減速で緩やかな成長が継続

- ブラジル経済の見通し-4-6月期は景気後退を回避も低調。先行きも緩やかな成長が継続。

- ロシア経済の見通し-低成長が続くロシア経済。潜在成長率の上昇に向けた国家事業も、その効果は限定的か。

経済研究部

経済研究部

経済研究部のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 中期経済見通し(2025~2035年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2024/10/11 | 中期経済見通し(2024~2034年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2023/10/12 | 中期経済見通し(2023~2033年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2022/12/20 | Medium-Term Economic Outlook (FY2022 to FY2032)(October 2022) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 -

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中期経済見通し(2019~2029年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2019~2029年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!