- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険法制・規制 >

- 改正債権法の解説(1)-時効は長くなった?短くなった?

2019年09月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2020年には法務担当者にとって重要なイベントがある。それは民法の一部を構成する債権法と呼ばれる分野についての改正が施行されることである(原則として2020年4月1日施行)。そこで本稿から数回にわたり、債権法改正について解説を行いたい。ただ、制度自体が一般になじみのないものの改正もあるため、トピック的な紹介となることをあらかじめご承知置きいただきたい。

さて、今回は時効制度の改正について解説を行う。時効とは法律用語であるが、日常会話でも「時効だから言うけどさ」などと若気の至りでしでかした行動を話すこともある。いろいろな法律が時効について定めているが、大きくは民事分野における時効と刑事分野における時効とがある。後者は犯罪を起こして、一定期間がたつと刑罰を科すための訴訟が起こせなくなるという公訴権の消滅時効(刑事訴訟法第250条、第337条第4項)と、刑の言い渡しがあって、一定期間執行されないと刑罰を執行できなくなる制度(刑法第31条、第32条)とがある。最近では、2010年に殺人罪については公訴権の消滅時効をなくしたことが話題となった。

ところで本稿が取り扱うのは前者の民事分野の時効であり、特に今回改正の対象となる民法の定める消滅時効である1。民法の消滅時効を一言で言えば、ある特定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかにかかわらず、その事実状態を尊重して権利消滅を認める制度のことを指す。一例を挙げると、知人にお金を貸したとして、返済期限が来ても放置しておいたところ、そのまま一定年数がたち、知人から「時効だから」と言われてしまって、返済を請求できなくなったといったものである。

1 民法ではこのほかに時効により権利を取得する取得時効という制度があるが、本稿では取り扱わない。

さて、今回は時効制度の改正について解説を行う。時効とは法律用語であるが、日常会話でも「時効だから言うけどさ」などと若気の至りでしでかした行動を話すこともある。いろいろな法律が時効について定めているが、大きくは民事分野における時効と刑事分野における時効とがある。後者は犯罪を起こして、一定期間がたつと刑罰を科すための訴訟が起こせなくなるという公訴権の消滅時効(刑事訴訟法第250条、第337条第4項)と、刑の言い渡しがあって、一定期間執行されないと刑罰を執行できなくなる制度(刑法第31条、第32条)とがある。最近では、2010年に殺人罪については公訴権の消滅時効をなくしたことが話題となった。

ところで本稿が取り扱うのは前者の民事分野の時効であり、特に今回改正の対象となる民法の定める消滅時効である1。民法の消滅時効を一言で言えば、ある特定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかにかかわらず、その事実状態を尊重して権利消滅を認める制度のことを指す。一例を挙げると、知人にお金を貸したとして、返済期限が来ても放置しておいたところ、そのまま一定年数がたち、知人から「時効だから」と言われてしまって、返済を請求できなくなったといったものである。

1 民法ではこのほかに時効により権利を取得する取得時効という制度があるが、本稿では取り扱わない。

2――現行の時効制度

1|時効制度の存在理由

時効制度がなぜ存在するのかについては、一般に三つの理由があるとされる。(1)長期間継続した事実状態は、それをもとにさまざまな利害関係が生ずることが多く、法律関係を安定させるために法的に保護する必要があること、(2)長期の時間経過によって証拠資料が散逸するなど立証が困難となり、これを救済する必要があること、(3)権利行使を怠り「権利のうえに眠っている者」は法の保護に値しないこと、の三点である。

債権の消滅時効について言えば、債務者は長い間、債権者からの請求がなければ、借金はないものとして経済活動をして別の債権者からの借金をすることもあるであろうし、実は既に返済していたはずだが、領収書が見当たらなくて反論ができなくなるということもある。そして、このように債務者にいまさら請求されないという一定の期待を抱かせるような権利者を法律は保護しないというものである。

時効制度がなぜ存在するのかについては、一般に三つの理由があるとされる。(1)長期間継続した事実状態は、それをもとにさまざまな利害関係が生ずることが多く、法律関係を安定させるために法的に保護する必要があること、(2)長期の時間経過によって証拠資料が散逸するなど立証が困難となり、これを救済する必要があること、(3)権利行使を怠り「権利のうえに眠っている者」は法の保護に値しないこと、の三点である。

債権の消滅時効について言えば、債務者は長い間、債権者からの請求がなければ、借金はないものとして経済活動をして別の債権者からの借金をすることもあるであろうし、実は既に返済していたはずだが、領収書が見当たらなくて反論ができなくなるということもある。そして、このように債務者にいまさら請求されないという一定の期待を抱かせるような権利者を法律は保護しないというものである。

2|現行時効制度の概要

まず原則をおさえておこう。現行民法第167条第1項は「債権は十年間行使しないときは消滅する」としている。そして、この10年の期間は現行民法第166条により「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」とされている。

10年という期間は明確であるが、「権利を行使することができる時」、つまり消滅時効がいつから進行するかが問題となることが多い。この点、少し前に話題を集めたのが、いわゆる過払い金返還請求である。過払い金返還請求は、消費者金融において利息制限法を超える利息を徴収していた金融業者に対して、借入者が超過利息分を過払い金として返還を求めるものであるが、この過払い金返還請求権の消滅時効をいつから起算するかが問題となった。

この問題について最高裁判所は、金融業者との金銭貸借取引は過払い金を借入金に充当する合意を含むものであったと解し、このような金銭貸借取引が終了したときにはじめて過払い金の返還請求権を行使できると判断した(最判平成21年1月22日民集63巻1号247頁)。つまり金融業者からの借入を全額返済するまでは時効にかからず、また借入金を全額返済した後も10年の間は時効とはならないとした。いまだに過払い金返還請求に関するCMが眼を引くが、その背景にはこのような司法の判断がある。

次に、時効の効力を生じさせるためには債務者等2が援用する(=時効により権利が消滅していることを主張する)必要がある(現行民法145条)。これは、10年経過後も弁済を免除されることを潔しとしない債務者は時効期間の経過にもかかわらず、弁済できることとされているためである。

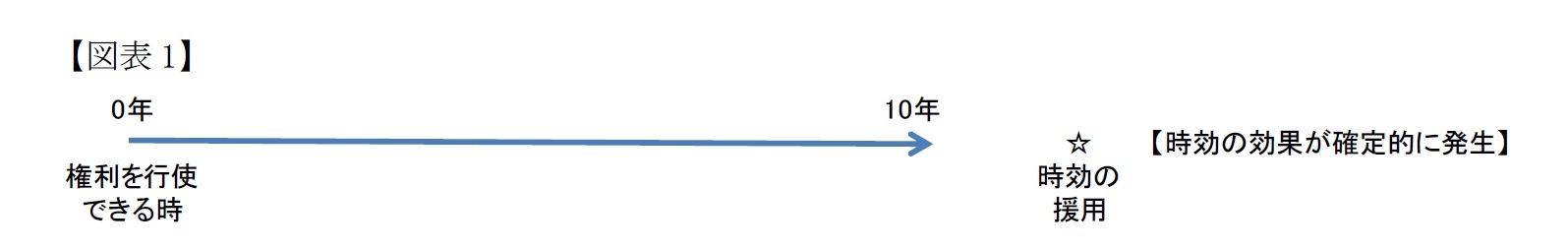

以上をまとめると現行民法の原則的な制度は次の図表の通りである(図表1)。

まず原則をおさえておこう。現行民法第167条第1項は「債権は十年間行使しないときは消滅する」としている。そして、この10年の期間は現行民法第166条により「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」とされている。

10年という期間は明確であるが、「権利を行使することができる時」、つまり消滅時効がいつから進行するかが問題となることが多い。この点、少し前に話題を集めたのが、いわゆる過払い金返還請求である。過払い金返還請求は、消費者金融において利息制限法を超える利息を徴収していた金融業者に対して、借入者が超過利息分を過払い金として返還を求めるものであるが、この過払い金返還請求権の消滅時効をいつから起算するかが問題となった。

この問題について最高裁判所は、金融業者との金銭貸借取引は過払い金を借入金に充当する合意を含むものであったと解し、このような金銭貸借取引が終了したときにはじめて過払い金の返還請求権を行使できると判断した(最判平成21年1月22日民集63巻1号247頁)。つまり金融業者からの借入を全額返済するまでは時効にかからず、また借入金を全額返済した後も10年の間は時効とはならないとした。いまだに過払い金返還請求に関するCMが眼を引くが、その背景にはこのような司法の判断がある。

次に、時効の効力を生じさせるためには債務者等2が援用する(=時効により権利が消滅していることを主張する)必要がある(現行民法145条)。これは、10年経過後も弁済を免除されることを潔しとしない債務者は時効期間の経過にもかかわらず、弁済できることとされているためである。

以上をまとめると現行民法の原則的な制度は次の図表の通りである(図表1)。

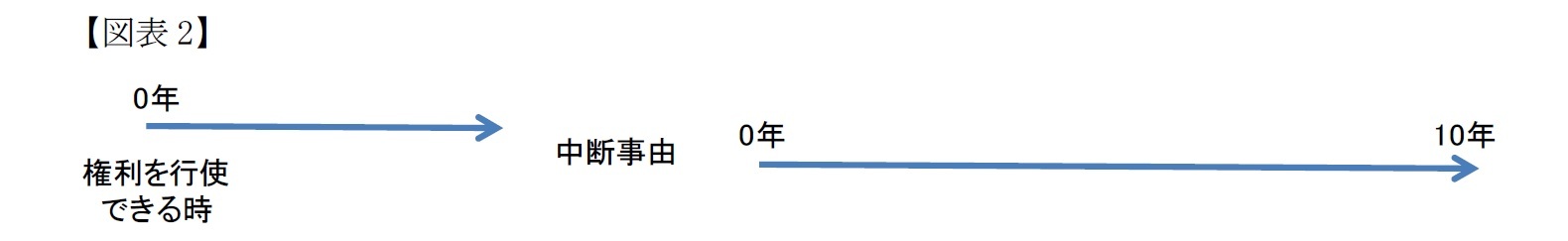

中断事由は訴訟の提起や強制執行、債務者による債務の承認などがある(現行民法第147条)。債権者が貸付金を返済するように催促(催告)することも中断事由となるが、催告は六ヶ月以内に訴訟の提起等の法的手段をとらなければ、そもそも時効の中断の効果を有しない(現行民法153条)。

2 消滅時効の援用は、債務者だけではなく、たとえば保証人もすることができる。その場合の消滅時効の効果の範囲が問題となるが、詳細は省略する。

2 消滅時効の援用は、債務者だけではなく、たとえば保証人もすることができる。その場合の消滅時効の効果の範囲が問題となるが、詳細は省略する。

3|時効制度のバリエーション

時効制度は上述の通り、10年が原則であるが、いくつもの例外がある。たとえば株式会社間でなされる融資など商行為に該当する債権の消滅時効は5年とされている(商法第522条)。この規定は商法が定めているが、民法自体にも医師の診察等の債権(3年)、工事業者の工事に関する債権(3年)、生産者の産物等の債権(2年)、学芸の教育に関する債権(2年)、月又はこれより短い期間によって定められた使用人の給与債権(1年)などの短期時効がある(現行民法第170条~第174条)。これらは貸し借りや弁済の証拠保全の負荷等のコストを考慮してあえて短期に定めたものである。

なお、使用人の給与に関しては労働基準法に別の定めがあり、月例給与は2年、退職金は5年と定められており(労働基準法第115条)、民法の規定はほぼ空文化している。なお、今回の債権法の改正を受け、給与等の時効制度について改定が検討されている3。

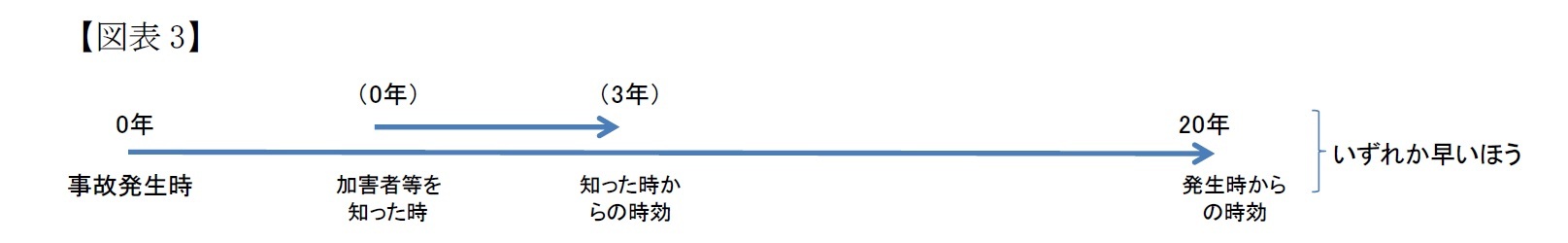

また、不法行為による損害賠償請求権は被害者が損害および加害者を知った時から3年間、不法行為の発生時から20年間たつと消滅時効にかかるものとされている(図表3、民法第724条)4。

時効制度は上述の通り、10年が原則であるが、いくつもの例外がある。たとえば株式会社間でなされる融資など商行為に該当する債権の消滅時効は5年とされている(商法第522条)。この規定は商法が定めているが、民法自体にも医師の診察等の債権(3年)、工事業者の工事に関する債権(3年)、生産者の産物等の債権(2年)、学芸の教育に関する債権(2年)、月又はこれより短い期間によって定められた使用人の給与債権(1年)などの短期時効がある(現行民法第170条~第174条)。これらは貸し借りや弁済の証拠保全の負荷等のコストを考慮してあえて短期に定めたものである。

なお、使用人の給与に関しては労働基準法に別の定めがあり、月例給与は2年、退職金は5年と定められており(労働基準法第115条)、民法の規定はほぼ空文化している。なお、今回の債権法の改正を受け、給与等の時効制度について改定が検討されている3。

また、不法行為による損害賠償請求権は被害者が損害および加害者を知った時から3年間、不法行為の発生時から20年間たつと消滅時効にかかるものとされている(図表3、民法第724条)4。

この点に関連し、残業過多による過労死など企業の対策不備による労働災害の損害賠償に当たっては、雇用主の不法行為のほか、雇用契約上の債権である安全配慮義務の不履行(安全配慮義務違反)の両方を争点にすることが多い。これは不法行為には3年の短期時効があるため、訴訟提起のタイミングによっては10年で時効となる債務不履行(安全配慮義務違反)で争わざるを得なかったという事情が絡んでいるとされる。

3 厚生労働省「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の「論点の整理」参照。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html

4 この20年は除斥期間と解され、時効期間とは異なり中断が生じないなどの相違があった。今回の債権法改正により、この20年は消滅時効と明示され、ルールが変更されたが、詳細は省略する。

3 厚生労働省「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の「論点の整理」参照。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html

4 この20年は除斥期間と解され、時効期間とは異なり中断が生じないなどの相違があった。今回の債権法改正により、この20年は消滅時効と明示され、ルールが変更されたが、詳細は省略する。

3――新しい消滅時効制度

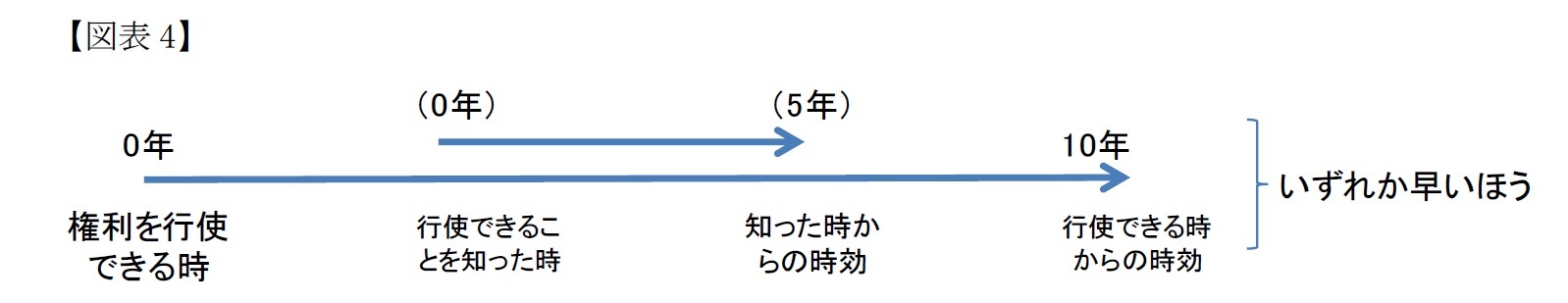

このうち、(2)の客観的起算点からの消滅時効期間は上記に述べた現行民法の原則と同一のルールであるため、問題は(1)の主観的起算点からの消滅時効期間である。(1)は債権者が、権利が発生し、かつ債務者が誰であるかを認識していることで権利行使を期待されてもやむをえない状態になっていることである5。より具体的に言えば、たとえば、具体的な年月日で弁済を求めるような契約を締結していたのであれば、当然にその日付で権利を行使できることを知ったことになろうし、条件付であれば、その条件が成就したことを知ったときに、(1)が充たされることになろう6。

このように権利行使ができることを知った場合は現行民法の原則よりも短期になっている。これは消滅時効期間の統一により商法の定める5年の時効制度を収束し、その他の民法の定める短期時効も収束したため、権利関係が債権者にとって明らかな場合において早期に権利関係を決着させるべく主観的起算点からの短期の消滅時効が定められたものである。一方で、責任の有無の判断が容易ではないものも存在することから、客観的起算点からの10年の消滅時効が維持された7。

5 筒井健夫・村松秀樹「一問一答・民法(債権関係)改正」(商事法務2018年)p57参照。

6 典型例は死亡保険金請求権であるが、後述する。

7 注5p55参照。

このように権利行使ができることを知った場合は現行民法の原則よりも短期になっている。これは消滅時効期間の統一により商法の定める5年の時効制度を収束し、その他の民法の定める短期時効も収束したため、権利関係が債権者にとって明らかな場合において早期に権利関係を決着させるべく主観的起算点からの短期の消滅時効が定められたものである。一方で、責任の有無の判断が容易ではないものも存在することから、客観的起算点からの10年の消滅時効が維持された7。

5 筒井健夫・村松秀樹「一問一答・民法(債権関係)改正」(商事法務2018年)p57参照。

6 典型例は死亡保険金請求権であるが、後述する。

7 注5p55参照。

2|人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権

上述の通り、企業の安全対策の不備により労働災害が発生したようなケースでは、被害者は雇い主である企業を不法行為と安全配慮義務違反(債務不履行)で損害賠償請求をすることができるが、現行民法では不法行為と債務不履行とでは消滅時効が異なっている。不法行為の消滅時効は損害および加害者を知っている場合に3年、発生時から20年であり、債務不履行は10年である。そのことでひずみがあることも前述した。

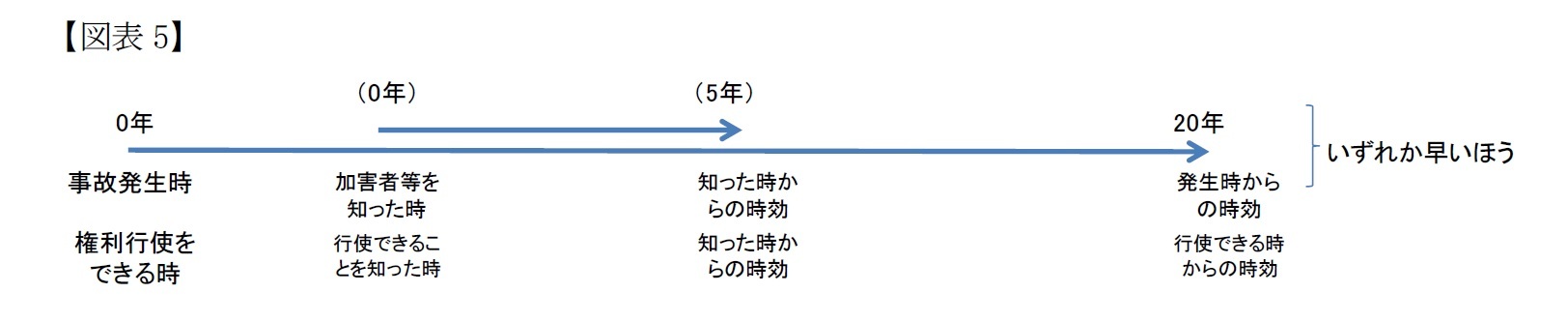

そこで債権法改正では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については債務不履行による場合は、権利行使できることを知った時から5年、権利行使ができる時から20年とし(新民法第167条)、他方、不法行為の消滅時効を損害及び加害者を知っているときには5年、その他のときは20年とし、平仄を合わせることとされた(新民法第725条)。(図表5)

上述の通り、企業の安全対策の不備により労働災害が発生したようなケースでは、被害者は雇い主である企業を不法行為と安全配慮義務違反(債務不履行)で損害賠償請求をすることができるが、現行民法では不法行為と債務不履行とでは消滅時効が異なっている。不法行為の消滅時効は損害および加害者を知っている場合に3年、発生時から20年であり、債務不履行は10年である。そのことでひずみがあることも前述した。

そこで債権法改正では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については債務不履行による場合は、権利行使できることを知った時から5年、権利行使ができる時から20年とし(新民法第167条)、他方、不法行為の消滅時効を損害及び加害者を知っているときには5年、その他のときは20年とし、平仄を合わせることとされた(新民法第725条)。(図表5)

(2019年09月09日「基礎研レター」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/09/08 | TEMUのオンライン仲介サービス-欧州委員会がDigital Services Act違反とする暫定的見解 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/01 | EUデジタル市場法の施行状況-2024年運営状況報告 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月03日

長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 -

2025年10月03日

雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 -

2025年10月03日

DB年金のそこにある危機 -

2025年10月03日

資本配分と成長投資 -

2025年10月03日

進む東証改革、なお残る上場維持基準の課題

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【改正債権法の解説(1)-時効は長くなった?短くなった?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

改正債権法の解説(1)-時効は長くなった?短くなった?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!