- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 超高齢化社会で浮き彫りになる“相続問題”への解決策とは-相続法改正中間試案シリーズ(1)

コラム

2016年06月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

現在、法制審議会の民法(相続関係)部会では、相続法(民法の一部)の改正議論が行なわれている。相続法制が議論されるようになったそもそものきっかけは、嫡出でない子の相続分が嫡出子の半分と定めていた民法の規定が憲法違反であるとの最高裁決定(平成25年9月4日)にある。

この民法の規定を削除する法案が国会で可決されたが、その法改正過程で相続に関するさまざまな問題点が指摘された。これを受け、平成26年1月から1年間にわたり「相続法制検討ワーキングチーム」で相続法制のあり方について検討が行なわれた1。

こののち、法制審議会で相続法制について審議するための部会が設置され、平成27年4月より審議が開始され、今般中間試案として公表される運びになったものである。

本論に入る前に、ごく簡単に相続の流れを確認しておこう。

まず、人(被相続人)が亡くなると相続が開始する。この段階で被相続人の持つ財産のうち、その人限り(年金受給権などで、これを一身専属権という)のもの等を除き、相続権を保有する人(相続人)が一切合財受け継ぐことになる(包括承継という。民法第896条)。

被相続人が遺言を残していない場合を考えると、相続人は被相続人の総財産を共同で持っていることになる(共有という。民法第898条)。各相続人が持っている割合は法律で定められていて、たとえば、配偶者と子どもが二人いるときは、配偶者が二分の一、子どもが四分の一ずつ権利を持っていることになる(民法第900条)。

そして、個々の財産を相続人一人一人の財産に帰属させる必要がある。そのため、相続人全員で遺産分割協議を行うことになる(民法第906条、第907条)。たとえば配偶者は自宅を、子どもAは自動車を、子どもBは宝石や現金などといったわけ方をする。

次に遺言があるケースを考えてみよう。遺言には分割割合を書いてもよいし(たとえば子どもAは老後の面倒を見てくれたから八分の三、子どもBは八分の一とする)、特定の財産を誰かに相続させることを書いてもよい。さらには第三者に財産を贈ることも可能である(民法第964条、遺贈)。

遺言がある場合は、遺言に従って財産を分配することになる。ただ、遺留分という制度があり、一定以上の財産は相続人に残さなければならないというルールがある。詳細は後述する。

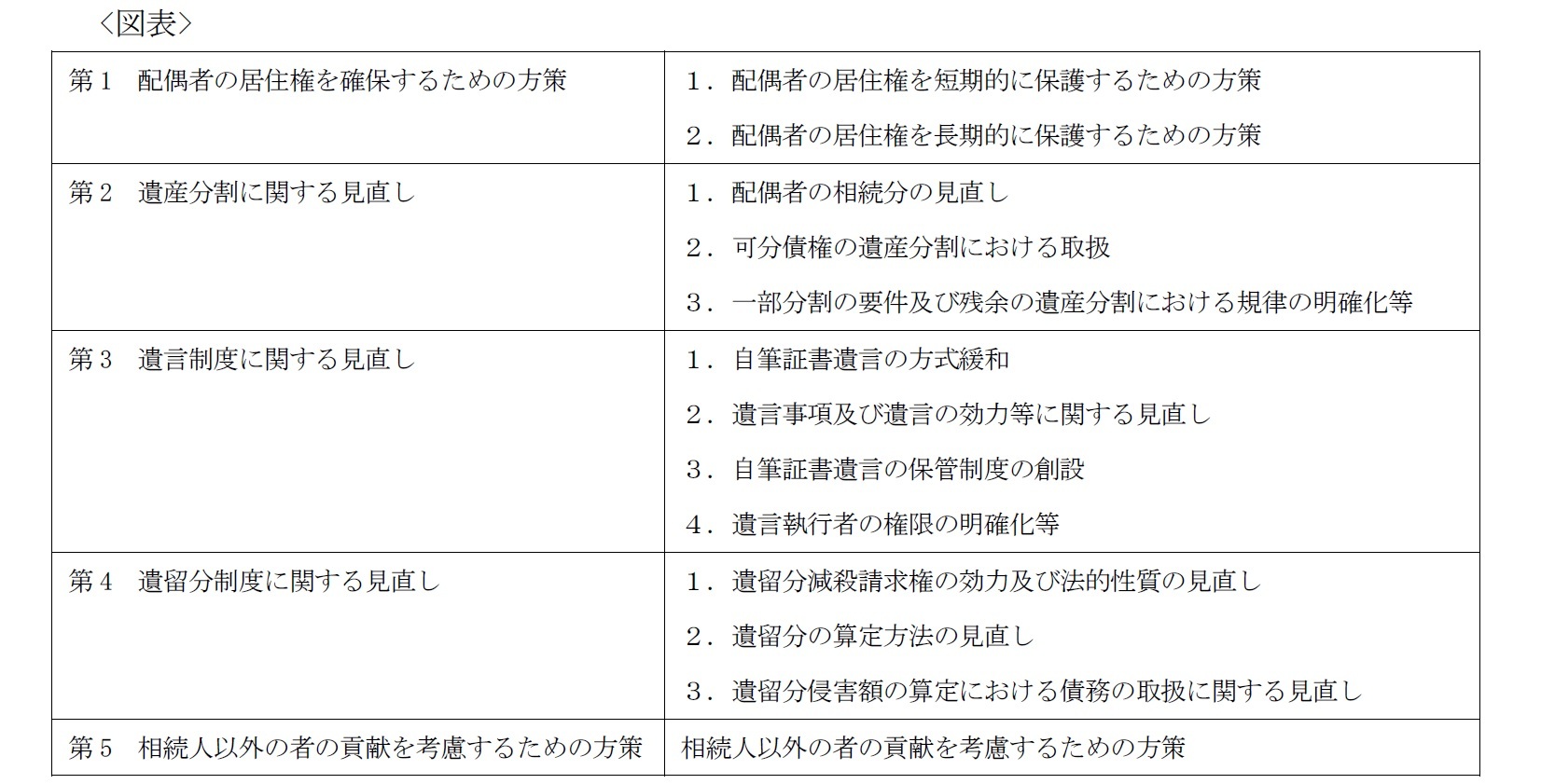

さて、今回の中間試案では、下記図表のように検討事項が挙げられている2。

この民法の規定を削除する法案が国会で可決されたが、その法改正過程で相続に関するさまざまな問題点が指摘された。これを受け、平成26年1月から1年間にわたり「相続法制検討ワーキングチーム」で相続法制のあり方について検討が行なわれた1。

こののち、法制審議会で相続法制について審議するための部会が設置され、平成27年4月より審議が開始され、今般中間試案として公表される運びになったものである。

本論に入る前に、ごく簡単に相続の流れを確認しておこう。

まず、人(被相続人)が亡くなると相続が開始する。この段階で被相続人の持つ財産のうち、その人限り(年金受給権などで、これを一身専属権という)のもの等を除き、相続権を保有する人(相続人)が一切合財受け継ぐことになる(包括承継という。民法第896条)。

被相続人が遺言を残していない場合を考えると、相続人は被相続人の総財産を共同で持っていることになる(共有という。民法第898条)。各相続人が持っている割合は法律で定められていて、たとえば、配偶者と子どもが二人いるときは、配偶者が二分の一、子どもが四分の一ずつ権利を持っていることになる(民法第900条)。

そして、個々の財産を相続人一人一人の財産に帰属させる必要がある。そのため、相続人全員で遺産分割協議を行うことになる(民法第906条、第907条)。たとえば配偶者は自宅を、子どもAは自動車を、子どもBは宝石や現金などといったわけ方をする。

次に遺言があるケースを考えてみよう。遺言には分割割合を書いてもよいし(たとえば子どもAは老後の面倒を見てくれたから八分の三、子どもBは八分の一とする)、特定の財産を誰かに相続させることを書いてもよい。さらには第三者に財産を贈ることも可能である(民法第964条、遺贈)。

遺言がある場合は、遺言に従って財産を分配することになる。ただ、遺留分という制度があり、一定以上の財産は相続人に残さなければならないというルールがある。詳細は後述する。

さて、今回の中間試案では、下記図表のように検討事項が挙げられている2。

中間試案を見ると相続手続や実体的権利などさまざまな面について改正提案をしている。改正提案のうち、特に影響の大きい項目をトピックス的にいくつか取り上げることとしたい。そして相続は身近な問題であるがゆえに、読者の皆さんにも考えていただくことが本稿の目的である。

本稿ではまず配偶者の居住権を確保するための方策について解説を加えたい。事例として被相続人と配偶者が被相続人所有の自宅建物に同居していたケースを考える。

前頁で示した相続の例では被相続人には自宅のほか、自動車や宝石、現金といった財産があった。それでは都会などで見られる、めぼしい財産が自宅である土地建物以外にない場合はどうなるのか。子ども二人が、相続分はなくてよいというのであれば問題は生じない。しかし、たとえば子どもが借金を抱え、どうしてもお金がほしいといったような場合には自宅を売却して法定相続分にしたがって金銭で分配するほかはなくなってしまう。しかし高齢化が進んだ社会においては、配偶者死亡時に住む家がなくなってしまう、あるいは知人のいない地域への引越しを余儀なくされるなど高齢者にとって厳しい結果となってしまうことも多々あると思われる。

それでは被相続人が唯一の財産である自宅を配偶者に相続させるという遺言を書いていたらどうなるか。ここで問題となるのが、さきほど述べた遺留分である(民法第1028条)。相続は生活保障などの意義を持ち、特定の相続人に一切の相続財産を与えないこととなる遺言をしても、一定割合はその相続人が取り戻すことが出来る。この取り戻せる財産の割合を遺留分と呼ぶ。配偶者と子ども二人のケースでは、子どもはそれぞれ総財産の八分の一の遺留分を有している。したがってやはり、自宅のほかに財産がなければ自宅を処分するほかはなくなる。

そこで、同居していた配偶者に一定の権利を付与する案が検討されている。具体的に検討されている権利としては「短期居住権」と「長期居住権」である。それぞれの構想は以下の通りである。

短期居住権とは遺産分割の協議が整うまで自宅建物に住み続けることが出来るとする権利である3。遺産分割の協議が成立し、建物の所有権を誰が持つのかが決まるまでは先ほど述べたように共有の状態にある。この期間において当然に配偶者の居住権を認めるものである。被相続人の死後まもなくであり保護の必要性が高く、また被相続人に生前課されていた扶養義務に照らして、当然に認めることとしたのであろう。

もうひとつが長期居住権である。これは遺産が分割され、あるいは遺言等によって、家の所有権が配偶者以外に決まった場合であっても、配偶者が住み続けられる権利である。これは以下の場合に認められる。

(1) 長期居住権を取得させる遺産分割協議が成立又は遺産分割審判が確定した場合

(2) 長期居住権を取得させる遺言や死因贈与契約がある場合

(3) (1)(2)以外で、配偶者の長期居住権の取得がその建物所有者の意思に反するときに、

裁判所が特に必要として認める審判をした場合

すなわち、当然に長期居住権が認められるわけではなく、相続人間の合意や被相続人の意思により認められる。一方で、合意や遺言のようなものがなく、かつ建物の所有権者となった者の意思に反するときには、やむをえない事情があるとして裁判所の審判で認められた場合に限って認められる。これは、このような居住権がついている建物では、建物の所有者にとっては自宅として使えないし、売却するにしても価格が大きく下落するため、所有者に重い負担を負わすことになるからであろう。

短期居住権は無償であるが、長期居住権は賃料を払うことも払わないことも選択できるように制度設計されている4。なお、長期居住権を認められた配偶者は居住権の価格に当たる金額を相続したとされて、全体の相続分が定められる5。

特に長期居住権については上述のような建物の所有者に重い負担があるため強すぎる権利とも感じられる。しかし、離婚後、再婚することなどで家族関係が単純ではない場合も見られることから、高齢の配偶者が必ずしも円満に自宅建物に居住し続けられるケースだけではないと思われる。筆者は、遺言や審判によっても認められうる長期居住権は超高齢社会において妥当な制度と考えるが、皆さんはいかがお考えになるだろうか。

1 検討の経緯および結果は「相続法制検討ワーキングチーム報告書」として取りまとめられ、法務省のHPに掲載されている。http://www.moj.go.jp/content/001132246.pdf

2 本稿では部会資料13に基づいて記載している。http://www.moj.go.jp/content/001186428.pdf

3 そのほか、建物が遺贈された結果、第三者の所有に帰したケースも一定期間居住できるような案となっている。このケースは本文に書いたケースよりも配偶者を保護する必要性が高い。

4 法制審議会民法(相続関係)部会第2回会議議事録6p参照。

5 長期居住権が無償で、長期にわたる場合は、建物の所有権の価格相当となることもありえる。

本稿ではまず配偶者の居住権を確保するための方策について解説を加えたい。事例として被相続人と配偶者が被相続人所有の自宅建物に同居していたケースを考える。

前頁で示した相続の例では被相続人には自宅のほか、自動車や宝石、現金といった財産があった。それでは都会などで見られる、めぼしい財産が自宅である土地建物以外にない場合はどうなるのか。子ども二人が、相続分はなくてよいというのであれば問題は生じない。しかし、たとえば子どもが借金を抱え、どうしてもお金がほしいといったような場合には自宅を売却して法定相続分にしたがって金銭で分配するほかはなくなってしまう。しかし高齢化が進んだ社会においては、配偶者死亡時に住む家がなくなってしまう、あるいは知人のいない地域への引越しを余儀なくされるなど高齢者にとって厳しい結果となってしまうことも多々あると思われる。

それでは被相続人が唯一の財産である自宅を配偶者に相続させるという遺言を書いていたらどうなるか。ここで問題となるのが、さきほど述べた遺留分である(民法第1028条)。相続は生活保障などの意義を持ち、特定の相続人に一切の相続財産を与えないこととなる遺言をしても、一定割合はその相続人が取り戻すことが出来る。この取り戻せる財産の割合を遺留分と呼ぶ。配偶者と子ども二人のケースでは、子どもはそれぞれ総財産の八分の一の遺留分を有している。したがってやはり、自宅のほかに財産がなければ自宅を処分するほかはなくなる。

そこで、同居していた配偶者に一定の権利を付与する案が検討されている。具体的に検討されている権利としては「短期居住権」と「長期居住権」である。それぞれの構想は以下の通りである。

短期居住権とは遺産分割の協議が整うまで自宅建物に住み続けることが出来るとする権利である3。遺産分割の協議が成立し、建物の所有権を誰が持つのかが決まるまでは先ほど述べたように共有の状態にある。この期間において当然に配偶者の居住権を認めるものである。被相続人の死後まもなくであり保護の必要性が高く、また被相続人に生前課されていた扶養義務に照らして、当然に認めることとしたのであろう。

もうひとつが長期居住権である。これは遺産が分割され、あるいは遺言等によって、家の所有権が配偶者以外に決まった場合であっても、配偶者が住み続けられる権利である。これは以下の場合に認められる。

(1) 長期居住権を取得させる遺産分割協議が成立又は遺産分割審判が確定した場合

(2) 長期居住権を取得させる遺言や死因贈与契約がある場合

(3) (1)(2)以外で、配偶者の長期居住権の取得がその建物所有者の意思に反するときに、

裁判所が特に必要として認める審判をした場合

すなわち、当然に長期居住権が認められるわけではなく、相続人間の合意や被相続人の意思により認められる。一方で、合意や遺言のようなものがなく、かつ建物の所有権者となった者の意思に反するときには、やむをえない事情があるとして裁判所の審判で認められた場合に限って認められる。これは、このような居住権がついている建物では、建物の所有者にとっては自宅として使えないし、売却するにしても価格が大きく下落するため、所有者に重い負担を負わすことになるからであろう。

短期居住権は無償であるが、長期居住権は賃料を払うことも払わないことも選択できるように制度設計されている4。なお、長期居住権を認められた配偶者は居住権の価格に当たる金額を相続したとされて、全体の相続分が定められる5。

特に長期居住権については上述のような建物の所有者に重い負担があるため強すぎる権利とも感じられる。しかし、離婚後、再婚することなどで家族関係が単純ではない場合も見られることから、高齢の配偶者が必ずしも円満に自宅建物に居住し続けられるケースだけではないと思われる。筆者は、遺言や審判によっても認められうる長期居住権は超高齢社会において妥当な制度と考えるが、皆さんはいかがお考えになるだろうか。

1 検討の経緯および結果は「相続法制検討ワーキングチーム報告書」として取りまとめられ、法務省のHPに掲載されている。http://www.moj.go.jp/content/001132246.pdf

2 本稿では部会資料13に基づいて記載している。http://www.moj.go.jp/content/001186428.pdf

3 そのほか、建物が遺贈された結果、第三者の所有に帰したケースも一定期間居住できるような案となっている。このケースは本文に書いたケースよりも配偶者を保護する必要性が高い。

4 法制審議会民法(相続関係)部会第2回会議議事録6p参照。

5 長期居住権が無償で、長期にわたる場合は、建物の所有権の価格相当となることもありえる。

(2016年06月29日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/09/08 | TEMUのオンライン仲介サービス-欧州委員会がDigital Services Act違反とする暫定的見解 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【超高齢化社会で浮き彫りになる“相続問題”への解決策とは-相続法改正中間試案シリーズ(1) 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

超高齢化社会で浮き彫りになる“相続問題”への解決策とは-相続法改正中間試案シリーズ(1) のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!