- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 個別銘柄投資が難しい理由~ビギナーズ・ラックが続かないわけ~

2019年03月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

人生100年といわれる中、長生きしても資産を枯渇させないため資産運用の必要性が高まっている。2014年にNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)が、2017年にiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の加入対象者が拡大し基本的に60歳未満の誰でも加入できるようになった。さらに2018年から、つみたてNISAもスタートするなど政府は個人の資産運用の後押しする制度を打ち出している。それでも、資産運用を実際に行っている人が少ない状況にある。

資産運用といっても様々あるが、個別銘柄投資は特定の企業の株式(銘柄)に投資する資産運用の一つである。過去にNTT株ブームなどがあったこともあり、資産運用というとまず個別銘柄投資を思い浮かべる人も多いであろう。また、安定株主獲得のため配当以外に自社製品・サービスが提供、もしくは割引購入できるなどの株主優待を実施している企業も多くあり、株主優待をきっかけに株(個別銘柄投資)に興味をもった人もいるだろう。

このように個別銘柄投資は比較的、身近な資産運用の一つであるが、難しいことが知られている。

資産運用といっても様々あるが、個別銘柄投資は特定の企業の株式(銘柄)に投資する資産運用の一つである。過去にNTT株ブームなどがあったこともあり、資産運用というとまず個別銘柄投資を思い浮かべる人も多いであろう。また、安定株主獲得のため配当以外に自社製品・サービスが提供、もしくは割引購入できるなどの株主優待を実施している企業も多くあり、株主優待をきっかけに株(個別銘柄投資)に興味をもった人もいるだろう。

このように個別銘柄投資は比較的、身近な資産運用の一つであるが、難しいことが知られている。

2――当たり外れが大きく、確率的には上手くいきにくい

個別銘柄投資が難しい理由は主に2つあると考えている。まず、株は「高リスクで危ない」というイメージが定着しているように、個別銘柄の株価の変動は激しく、当たり外れが大きいことがあげられる。それに加えて、市場平均以上に上昇する銘柄の数が少ないことも大きい。本稿では、実際のデータから2つのことを確認していく。

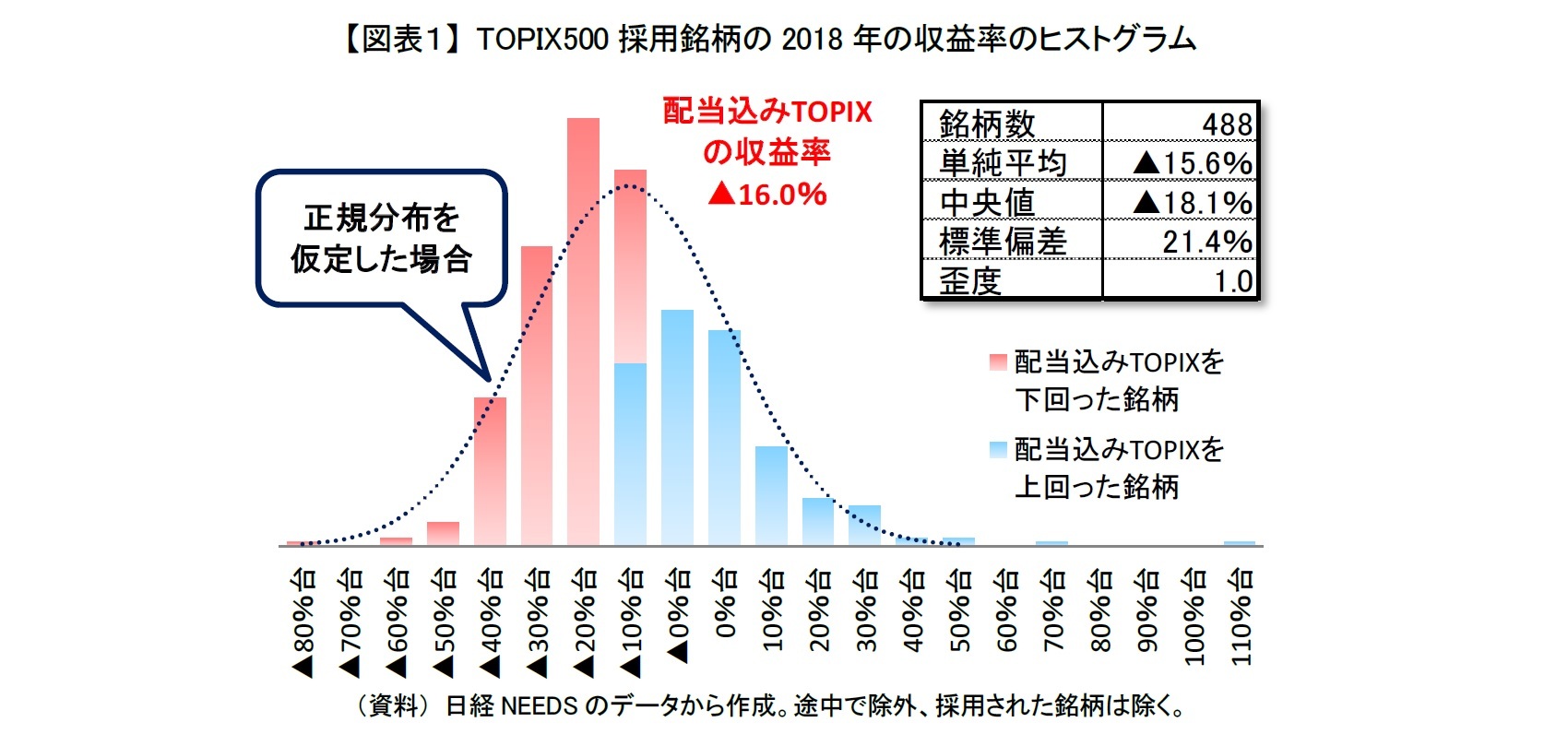

時価総額が大きく有名企業が多いTOPIX500採用銘柄の2018年の収益率のヒストグラムが【図表1】である。2018年のTOPIX(配当込み)の収益率は▲16%だったが、最も下落した銘柄の収益率は▲80%を超える一方で収益率が100%を超えた銘柄もあった。分布の散らばりを示す標準偏差も20%とTOPIXの実際の下落幅を超えており個別銘柄間の格差、つまり当たり外れが大きかったことが分かる。

時価総額が大きく有名企業が多いTOPIX500採用銘柄の2018年の収益率のヒストグラムが【図表1】である。2018年のTOPIX(配当込み)の収益率は▲16%だったが、最も下落した銘柄の収益率は▲80%を超える一方で収益率が100%を超えた銘柄もあった。分布の散らばりを示す標準偏差も20%とTOPIXの実際の下落幅を超えており個別銘柄間の格差、つまり当たり外れが大きかったことが分かる。

散らばりと合わせて注目したいのが、ヒストグラムの形状である。収益率がTOPIXと同程度であった▲10%台、もしくは下回った▲20%台、▲30%台の銘柄が多く、特に▲20%台の銘柄が最も多かった。正規分布(点線)と比較してみても、▲20%台から▲30%台の銘柄が特に多かったことが分かる。TOPIX500採用銘柄の収益率の中央値も▲18%とTOPIXを2%ほど下回っていた。TOPIX500採用銘柄の収益率は左側に偏って分布しており、収益率がプラスだった銘柄数は100銘柄強と全体の20%程度しかなく、TOPIXを上回った銘柄数でも40%程度と50%を切っている。

3――投資期間が長いほど顕著に

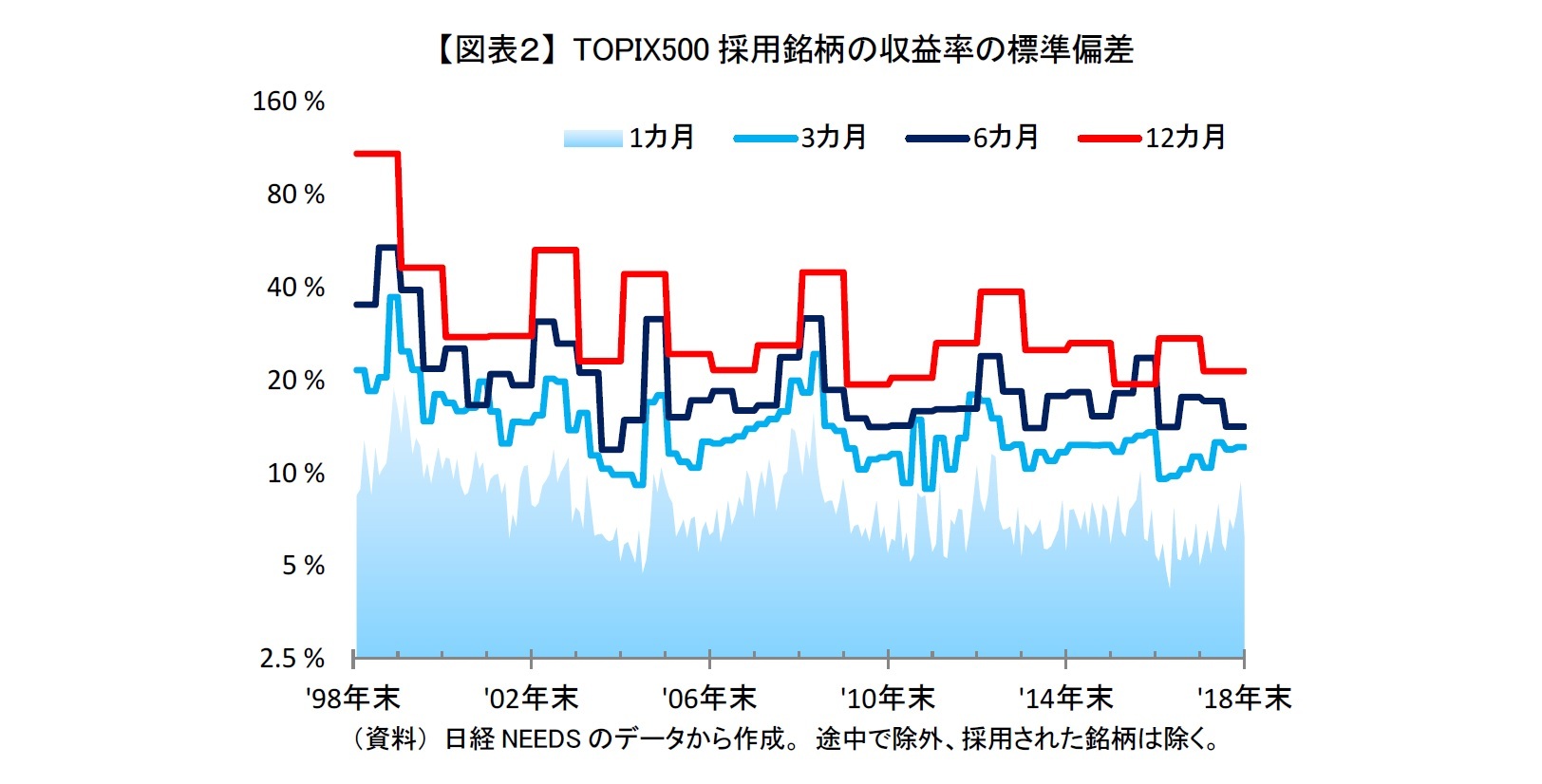

歪度の値が正であれば、分布が平均以下に偏りその一方で平均以上の裾が長い分布であるといえる。実際に【図表1】の2018年のTOPIX500採用銘柄の収益率の分布の歪度は1.0であった。逆に歪度が負であれば、平均以上に偏りその一方で平均以下の裾が長い分布であるといえる。また、歪度の絶対値が大きければ大きいほど分布が大きく歪んでおり、逆に0に近いほど歪みが小さく分布が左右対称であること意味する。

なお、標準偏差と歪度はあくまでも平均に対する散らばりと歪みを示す統計量である。TOPIX500採用銘柄の収益率の(単純)平均と東証1部上場銘柄の時価総額加重平均であるTOPIXの収益率は異なる。ただ、その差異は小さく統計的にみても有意な差がないため、TOPIX500採用銘柄の平均とTOPIXを区別せずに進める。

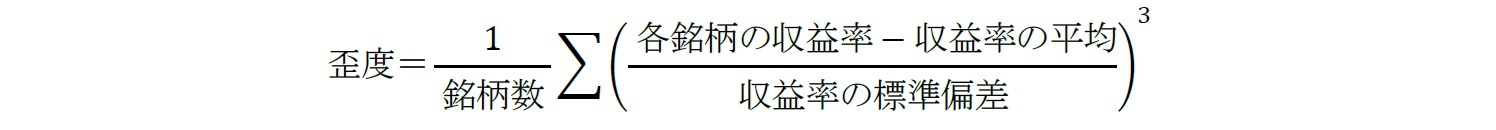

過去20年のTOPIX500採用銘柄の計測期間が1カ月、3カ月、6カ月、1年の収益率の標準偏差が【図表2】、歪度が【図表3】である。【図表2】の標準偏差は時期によって水準が大きく異なるが、時期によらず、収益率の計測期間が長いほど標準偏差が大きく、散らばりが大きくなる傾向があった。期間が長ければ長いほど株価の変動自体が大きくなるため、それに伴って銘柄間格差も大きくなる傾向があるといえる。

なお、標準偏差と歪度はあくまでも平均に対する散らばりと歪みを示す統計量である。TOPIX500採用銘柄の収益率の(単純)平均と東証1部上場銘柄の時価総額加重平均であるTOPIXの収益率は異なる。ただ、その差異は小さく統計的にみても有意な差がないため、TOPIX500採用銘柄の平均とTOPIXを区別せずに進める。

過去20年のTOPIX500採用銘柄の計測期間が1カ月、3カ月、6カ月、1年の収益率の標準偏差が【図表2】、歪度が【図表3】である。【図表2】の標準偏差は時期によって水準が大きく異なるが、時期によらず、収益率の計測期間が長いほど標準偏差が大きく、散らばりが大きくなる傾向があった。期間が長ければ長いほど株価の変動自体が大きくなるため、それに伴って銘柄間格差も大きくなる傾向があるといえる。

4――株式市場をけん引する銘柄が存在

株式の収益率は元々、プラス側の裾が長い分布になり易い特徴がある。株価はどんなに下落しても0円より大きく、収益率は下限が▲100%である。その一方で株価は青天井で上限がなく、短期間に株価が倍以上になり収益率が100%を超えることもあるためである。

ただ、実際に個別銘柄の収益率の分布の歪度が定常的に正であったことを踏まえると、株式市場には常に数は少ないものの大きく上昇して株式市場をけん引する銘柄が存在していたことが示唆される。そのような銘柄によって平均が押し上げられ、平均が押し上げられた分、個別銘柄の収益率の分布は平均以下に偏った分布になっていたと考えられる。

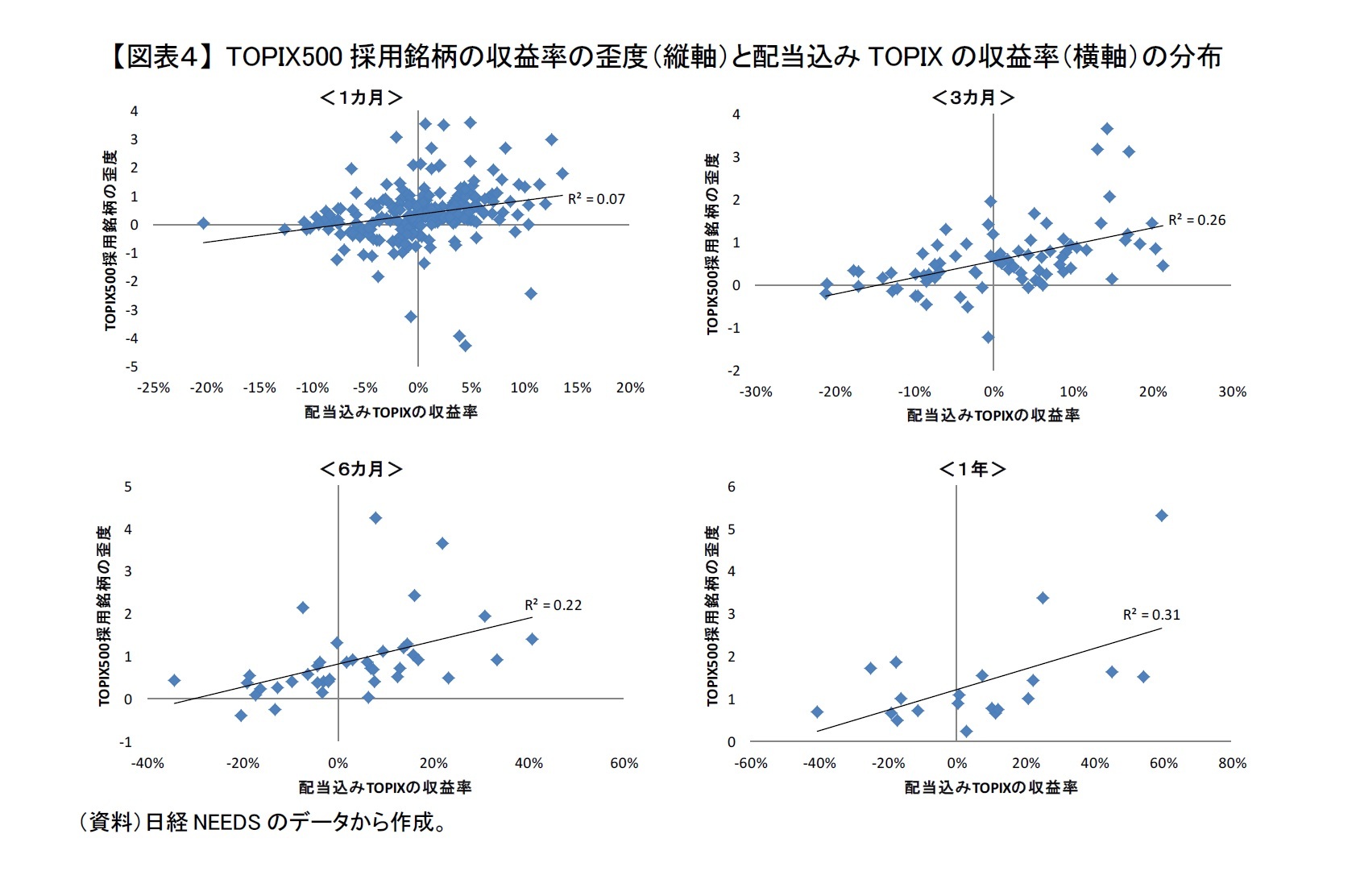

また、上昇相場ほど特定の銘柄が大きく上昇して株式市場をけん引する傾向が強かったようだ。【図表4】は、縦軸にTOPIX500採用銘柄の収益率の歪度、横軸に同期間の配当込みTOPIXの収益率とった分布である。TOPIXが上昇しているときほど歪度が大きくっていたことが実際に確認できる。

特に、3カ月以上の計測期間の収益率で顕著であった。1カ月のように比較的、短期だと先物主導で一律に変動することもあるだろう。しかし、先物主導だけでは直ぐに息切れすることも考えられる。そのため、中長期的に大きく上昇するときは株式市場をけん引する銘柄が存在することが特に多かったのかもしれない。3カ月と6カ月の収益率の分布の歪度が負であった時期は概ねTOPIXが下落していたことからも、そのことがうかがえる。

ただ、実際に個別銘柄の収益率の分布の歪度が定常的に正であったことを踏まえると、株式市場には常に数は少ないものの大きく上昇して株式市場をけん引する銘柄が存在していたことが示唆される。そのような銘柄によって平均が押し上げられ、平均が押し上げられた分、個別銘柄の収益率の分布は平均以下に偏った分布になっていたと考えられる。

また、上昇相場ほど特定の銘柄が大きく上昇して株式市場をけん引する傾向が強かったようだ。【図表4】は、縦軸にTOPIX500採用銘柄の収益率の歪度、横軸に同期間の配当込みTOPIXの収益率とった分布である。TOPIXが上昇しているときほど歪度が大きくっていたことが実際に確認できる。

特に、3カ月以上の計測期間の収益率で顕著であった。1カ月のように比較的、短期だと先物主導で一律に変動することもあるだろう。しかし、先物主導だけでは直ぐに息切れすることも考えられる。そのため、中長期的に大きく上昇するときは株式市場をけん引する銘柄が存在することが特に多かったのかもしれない。3カ月と6カ月の収益率の分布の歪度が負であった時期は概ねTOPIXが下落していたことからも、そのことがうかがえる。

5――さいごに

本稿では、TOPIX500採用銘柄の収益率の分布から、個別銘柄投資の難しさについて考えてきた。ただ、確認してきた個別銘柄の収益率の分布からいえるのはあくまでも確率的なことである。つまり無作為に投資銘柄を選んだ場合に市場平均を下回る可能性が高い、個別銘柄投資ではビギナーズ・ラックは長く続かないということが示唆されただけである。

やはり個別銘柄投資で上手く運用するには、情報収集をして投資指標なども参考にして銘柄選択することが重要であるといえるだろう。それに加えて、当たり外れを少なくするために少数の銘柄に集中投資をせずに、ある程度の数の銘柄に分散して投資をすることが必要であると考える。

ただ、情報を取捨選択し投資する銘柄を吟味することや、複数の銘柄を購入し管理することは手間と時間がかかる。そのため投資信託などを通じてプロに任して手軽に株式投資を行うのも一つだろう。

やはり個別銘柄投資で上手く運用するには、情報収集をして投資指標なども参考にして銘柄選択することが重要であるといえるだろう。それに加えて、当たり外れを少なくするために少数の銘柄に集中投資をせずに、ある程度の数の銘柄に分散して投資をすることが必要であると考える。

ただ、情報を取捨選択し投資する銘柄を吟味することや、複数の銘柄を購入し管理することは手間と時間がかかる。そのため投資信託などを通じてプロに任して手軽に株式投資を行うのも一つだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年03月04日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【個別銘柄投資が難しい理由~ビギナーズ・ラックが続かないわけ~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

個別銘柄投資が難しい理由~ビギナーズ・ラックが続かないわけ~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!