- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 米国債のフラット化の原因に対する仮説-タームスプレッドとユーロ建て米国債利回りに関する分析

米国債のフラット化の原因に対する仮説-タームスプレッドとユーロ建て米国債利回りに関する分析

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

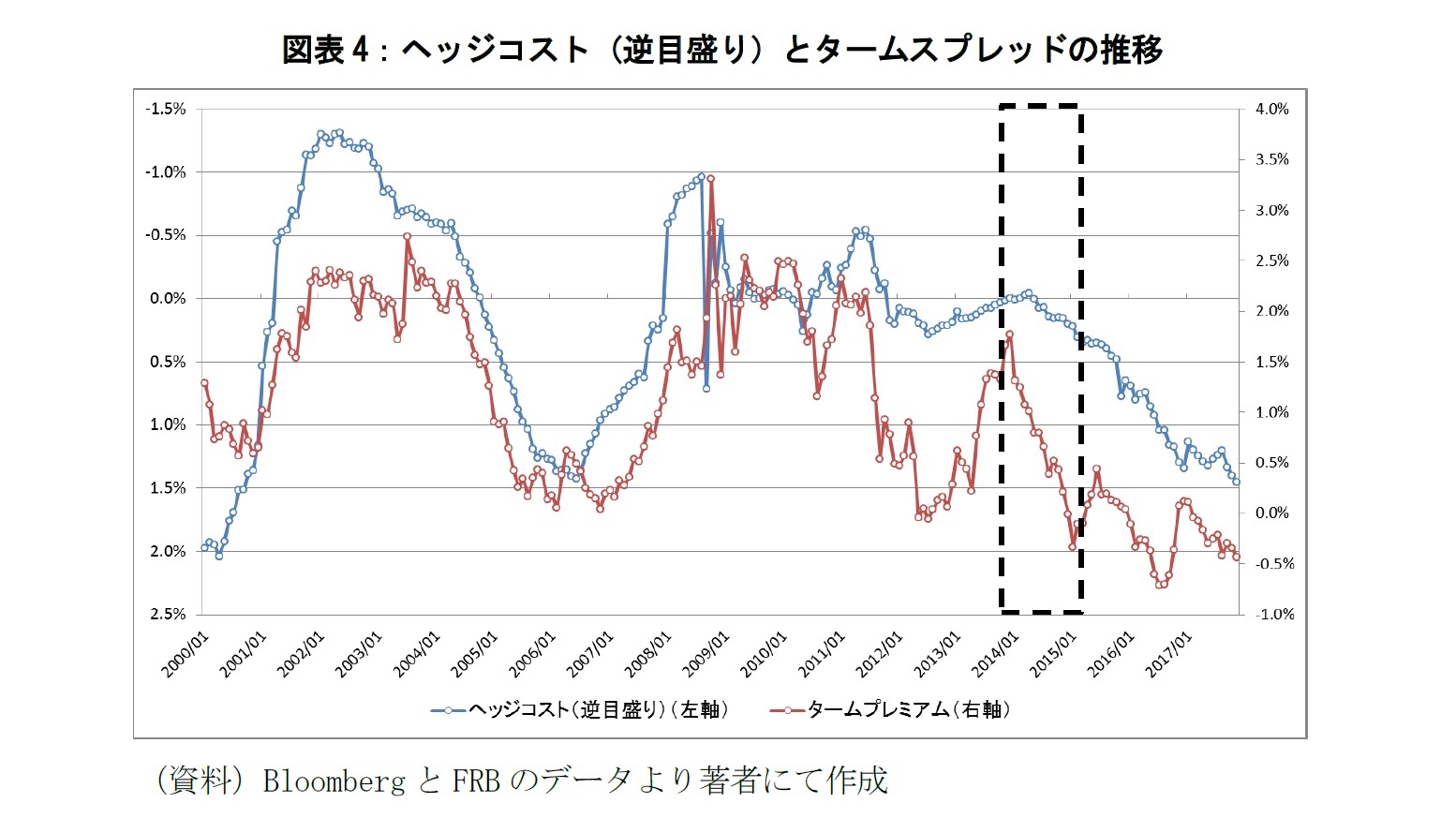

図表4は、米国債をユーロ建てに変換する際のヘッジコスト(逆目盛り)とタームスプレッドを並べたものである。ヘッジコストが上昇/低下と、タームスプレッドが低下/上昇の動きが連動しているように見える。言い換えると、ヘッジコストの上昇/低下と米国債10年利回りの低下/上昇が連動していることを意味している。先ほど指摘した2014年においても、ヘッジコストの上昇しつつタームスプレッドの低下している状況が分かる。

この連動性が生じている原因として、2つのことが考えられる。一つ目はヘッジコストが上昇すると機関投資家はより高い利回りを求めてデュレーションを長期化させる可能性、もう一つはヘッジコストが上昇する際には、米国外の銀行が米ドルの資金調達の手段を多様化させる可能性である。後者は、ヘッジコストが上昇すると、為替スワップや通貨スワップによる米ドルの資金調達だけではなく、担保として米国債を用いるレポ取引も活用するために米国債の購入量を増やすことを意味している。特に、2014年以降は、金融規制においてレバレッジ比率や安定調達比率が導入された影響で、レポ取引の流動性が低下したことが指摘されているが、通貨間ベーシス経由でヘッジコストが上昇したことで、米国外の銀行が米ドルの資金調達の手段を多様化して、米国債を担保にして資金調達する必要性に迫られた可能性が考えられる。

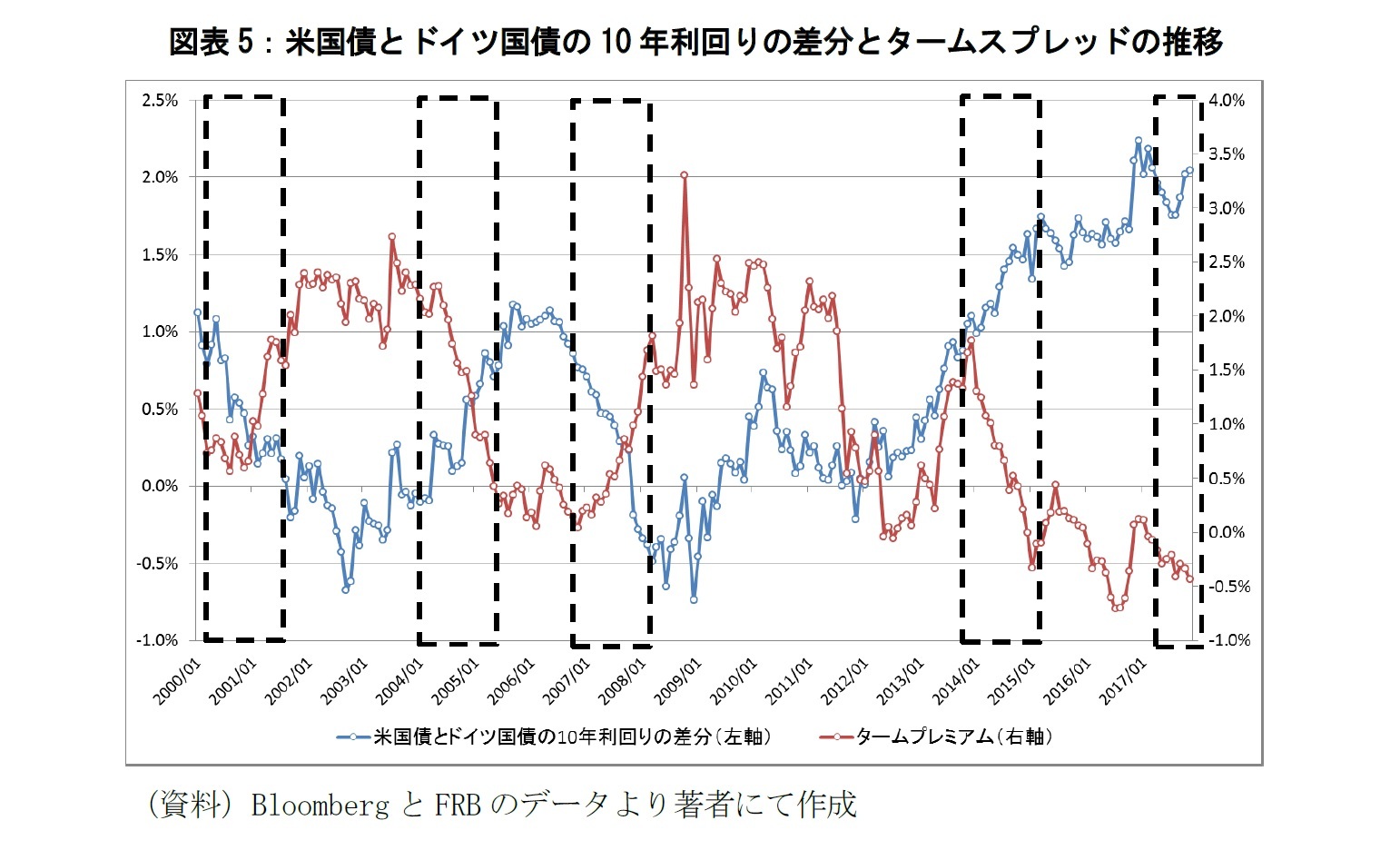

次に、米国債とドイツ国債の10年利回りの差分とタームスプレッドの関係についてみてみたい(図表5)。普通に考えると、米国債利回りがドイツ国債よりも相対的に上昇した際にはタームスプレッドが上昇し、逆もまた然りであることが予想される。しかし、図表5を見ると、実際はそれほど単純ではないようである。

先ほど指摘した2014年には、米国債の利回りがドイツ国債よりも相対的に上昇したのにも関わらず、タームスプレッドは低下している。実は、米国債とドイツ国債の相対的な関係とタームスプレッドの向きが逆方向なった期間は、2000年の初めから2001年中盤、2004年の初めから2005年中盤、2007年初めから2008年中盤、2017年後半などにも見られる。一般的に米国債とドイツ国債の利回りは相関が高いと言われているが、これらの時期については逆方向に動いており、かつドイツ国債との相対的な米国債の動きもタームスプレッドの方向とは逆方向にある。よって、これらの期間は、この反対方向の動きによって、初めに紹介したユーロ建て米国債とドイツ国債の利回りの差分とタームスプレッドの連動性が弱められている。

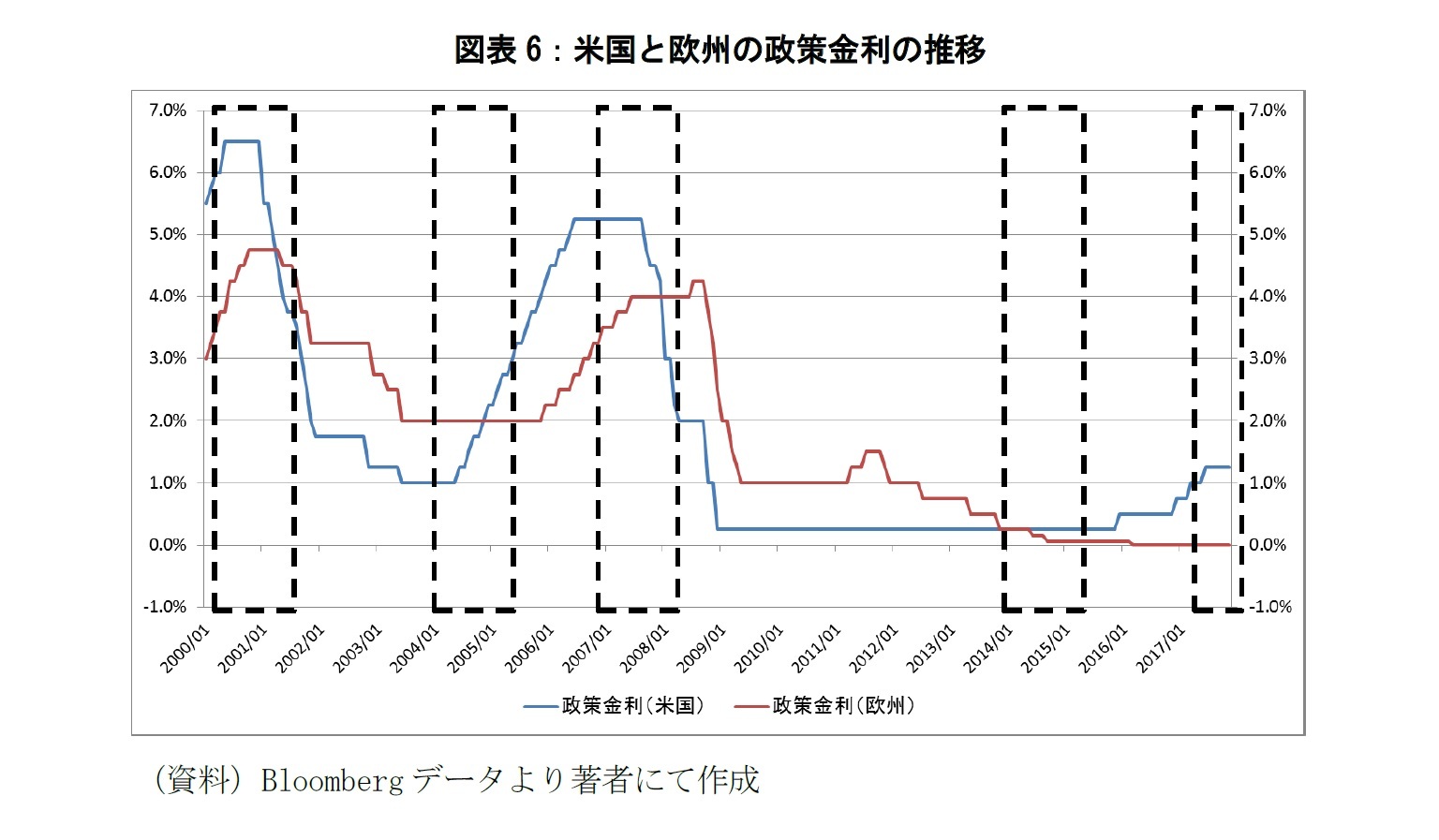

では、この相対的な国債利回りの関係とタームスプレッドの動きの連動性を逆転させている根本原因は何なのかという疑問が生じる。図表6は、米国と欧州の政策金利を並べたものである。つまり、FRBとECBの金融政策の方向性が異なるときに、米国債とドイツ国債の相対的な利回りの動きとタームスプレッドの連動性が逆転しているように見える。特に、世界を代表する大きな金融市場である米国と欧州において、金融政策が逆方向を向いている場合、資金の流れが一方的になることで、通常時には生じることのない動きを生んでいる可能性がある。

3――まとめ

よって、2018年にもECBが金融緩和政策の解除に乗り出すと言われており、本稿の仮説が正しければ、米国債のフラット化に対する議論はそれ以降に終焉していくものと思われる。

国内投資家にとって、ヘッジコストが上昇し、かつ米国債のフラット化が継続する状態は苦しいが、2018年以降にフラット化が解消していけば、ヘッジ付き米国債への投資妙味も復活することになる。一方で、ユーロの短期金利が上昇すると対ユーロでのヘッジコストも上昇することになり、ユーロ圏におけるヘッジ付き外債への投資妙味は薄れることになるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年12月26日「基礎研レポート」)

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国債のフラット化の原因に対する仮説-タームスプレッドとユーロ建て米国債利回りに関する分析】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国債のフラット化の原因に対する仮説-タームスプレッドとユーロ建て米国債利回りに関する分析のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!