- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

では、「切れ目のない提供体制の構築」という点では、どんなスタンスが見て取れるだろうか。切れ目のない提供体制を構築する上で、在宅ケアなど住民の日常的なニーズに対応する医療が重要になるが、「川上」「川下」の言葉に代表される通り、地域医療構想は実質的に病床しか議論しておらず、いわば病床という医療提供体制のごく一部を議論することで、医療提供体制の全体を変えようとする欠点を持っている。

この点については、第4回で述べる予定だが、地域医療構想を策定した時点では受け皿となる医療サービスの充実について、都道府県に前向きな姿勢が見られた。

この点については、第4回で述べる予定だが、地域医療構想を策定した時点では受け皿となる医療サービスの充実について、都道府県に前向きな姿勢が見られた。具体的には、37都道府県が日常的な医療ニーズに対応する医師である「かかりつけ医」10または日常的な疾病やケガに対応する「プライマリ・ケア」11の専門医として全人的・継続的な医療を担う総合診療医に言及した。

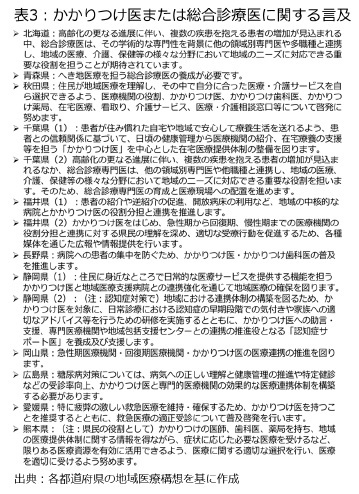

両者の定義や役割などは第4回に詳しく述べることとしたいが、両者に期待する役割としては、表3の通り、(a)患者が病状に応じて適切な医療機関を選べるようにする支援、(b)疾病管理や生活習慣病対策を含めた予防医療、(c)在宅医療の充実、(d)病院・診療所連携、(e)医療・介護連携、(f)過疎地医療―などに整理可能であり、いずれも住民にとって身近な日常生活をカバーする医療が想定されている。

目的があいまいな地域医療構想が「病床数ありき」の議論に傾きがちな中、これらの記述は、切れ目のない提供体制の構築に向けた都道府県の積極的な姿勢と受け止めることが可能であろう。

10 日本医師会などが2013年8月に公表した報告書では、かかりつけ医の定義について、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義している。一方、総合診療医の中核的な能力としては、「人間中心の医療・ケア」「包括的統合アプローチ」「連携重視のマネジメント」など6点が挙がっており、両者の違いは必ずしも明確ではない。

11 日本プライマリ・ケア連合学会はプライマリ・ケアを「国民のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、総合的・継続的、全人的に対応する地域の保健医療福祉機能」と定義している。詳細は第4回で述べる。

次に、地元医師会との連携という点で都道府県のスタンスを検証してみよう。都道府県が切れ目のない提供体制の構築を図ろうとする際、最初に配慮するのは地元医師会と思われる。先に触れた通り、日本の医療提供体制は民間中心であり、都道府県が構想を策定するだけでは実効性を持たず、現場で医療サービスの提供を担う地域の医師会との連携が欠かせない。

そこで、地域医療構想の策定プロセスに地元の医師会がどこまで参加していたか検証した。具体的には、(1)各都道府県の地域医療構想に出ている文言や資料、ウエブサイト12に掲載された議事録などを通じて、「実質的な検討の場」を設定13、(2)地域医療構想に限らず、医師会関係者は地域の医療政策に関する検討の場に必ず参加しているケースが多いことを考慮し、委員枠として確保されているかどうかではなく、医師会関係者が検討の場のトップに就いているかどうかを検証-といったプロセスを通じて、都道府県と各地域の医師会がどこまで共同歩調を取っていたかどうかを考察した。

さらに、(a)地域医療構想に掲載されている委員名簿、(b)名簿が掲載されていたとしても、トップが判別できない場合は議事録、(c)委員名簿が掲載されていない場合はウエブサイトの資料または議事録―をそれぞれ集計した。

その結果、検討の場のトップの氏名や所属先、肩書などが判明しなかった15府県14を除く32都道府県のうち、24都道県で医師会関係者がトップを務めていた15。以上を踏まえると、切れ目のない提供体制の構築に向け、地元医師会と連携・協力を図ろうとする都道府県が多かったことを指摘できる。

12 2017年3月31日現在のデータ。以下、同じ。

13 都道府県全域をカバーする専門的な検討組織(例:専門部会)を医療審議会の下に置いている場合、これを検討の場と見なし、その開催頻度が少ない場合、構想区域単位の会議を検討の場と位置付けた。

14 検討の場の議論に用いた資料や議事録の公表が不十分だったため、把握できなかった。

15 8つの構想区域のうち5構想区域で医師会関係者がトップだった秋田県も含む。

5――おわりに~国と都道府県の認識ギャップ~

その結果、全体的な傾向として、(a)必要病床数を削減目標としないことを明記、(b)市町村国保の都道府県単位化、医療費適正化とのリンクを避けた、(c)日常的な医療ニーズに対応する必要性に言及した、(ⅾ)地元医師会と連携・協力しつつ地域医療構想を策定していた―といった実態があり、「病床削減による医療費適正化」「切れ目のない提供体制構築の目的」という混在する目的のうち、都道府県は後者を優先している点を明確にした。

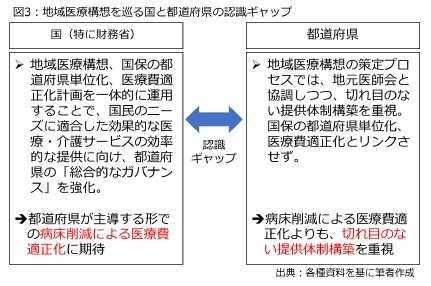

その結果、全体的な傾向として、(a)必要病床数を削減目標としないことを明記、(b)市町村国保の都道府県単位化、医療費適正化とのリンクを避けた、(c)日常的な医療ニーズに対応する必要性に言及した、(ⅾ)地元医師会と連携・協力しつつ地域医療構想を策定していた―といった実態があり、「病床削減による医療費適正化」「切れ目のない提供体制構築の目的」という混在する目的のうち、都道府県は後者を優先している点を明確にした。しかし、骨太方針2017の「都道府県の総合的なガバナンスの強化」という文言に代表される通り、経済財政諮問会議や財務省を中心とする国の議論は(1)に傾きがちであり、図3のように(2)に力点を置く都道府県の間に認識ギャップが見られる。

その一端については、3ページで述べた基金のスタンスに表れていると言える。財務省は基金の分配先について、回復期病床の充実など病床削減に繋がる使途に重点配分するよう求めており、こうしたスタンスは(1)、特に急性期削減を重視していると言える16。

一方、都道府県のスタンスは異なる。近年の改定では7:1要件を厳格化しており、急性期の削減や回復期の充実は診療報酬改定の影響を受けやすい。こうした中、都道府県は2018年度改定の影響を見極めつつ、(2)を重視する観点に立ち、在宅ケアの整備や人材確保などに基金を使うことを期待している17。このギャップは2つの目的を混在させた結果であり、こうした認識ギャップは今後も制度の目標設定や進行管理の場面で一層、顕在化する可能性が想定される。

では、都道府県は今後どのような対応が求められるのだろうか。第2回以降は「脱中央集権化」(decentralization)、「医療軍備拡張競争」(Medical Arms Race)、プライマリ・ケアという3つのキーワードを用いつつ考察を深めたい。

16 財政制度等審議会が2016年11月に示した建議で、「病床機能の転換等に直接資するものに交付を重点化すべき」と求めた。

17 基金の使途については、大津唯(2017)「『地域医療介護総合確保基金』の現状と課題」『会計検査院』No.56が詳しい。同論文では「医療機能の分化・連携を進めるための医療機関の施設・設備整備など単年度会計になじみにくい事業と,医療従事者の確保のための国庫補助事業という異質のものを1つの基金に混在させたことは,妥当でなかった」と指摘している。

(2017年11月24日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(2)-「脱中央集権化」から考える合意形成の重要性

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(3)-「医療軍拡」と冷戦期の軍縮から得られる示唆

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性

- 介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を

- 地域医療構想と病床規制の行方-在宅医療の体制づくりが急がれるのは、どのような構想区域か?

- 総合診療医の養成-かかりつけ医の配置は、順調に進むか?

- 買い物難民増加にどう立ち向かうか-期待される都道府県の役割

- 国保の都道府県化で何が変わるのか(中)-制度改革の実情を考察する

- 2018年度診療報酬改定を読み解く(上)-急性期病床の見直しと地域医療構想との整合性

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月03日

長期再保険事業のストレステスト(バミューダ)-バミューダ金融当局の評価結果の公表 -

2025年10月03日

雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 -

2025年10月03日

DB年金のそこにある危機 -

2025年10月03日

資本配分と成長投資 -

2025年10月03日

進む東証改革、なお残る上場維持基準の課題

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!