- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- 証券市場 >

- 資本コストから見たPBR効果2~リーマン・ショック以降、なぜ効果が見られにくくなったのか~

2017年11月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――リーマン・ショック前後で残余利益の成長度合いに違いが

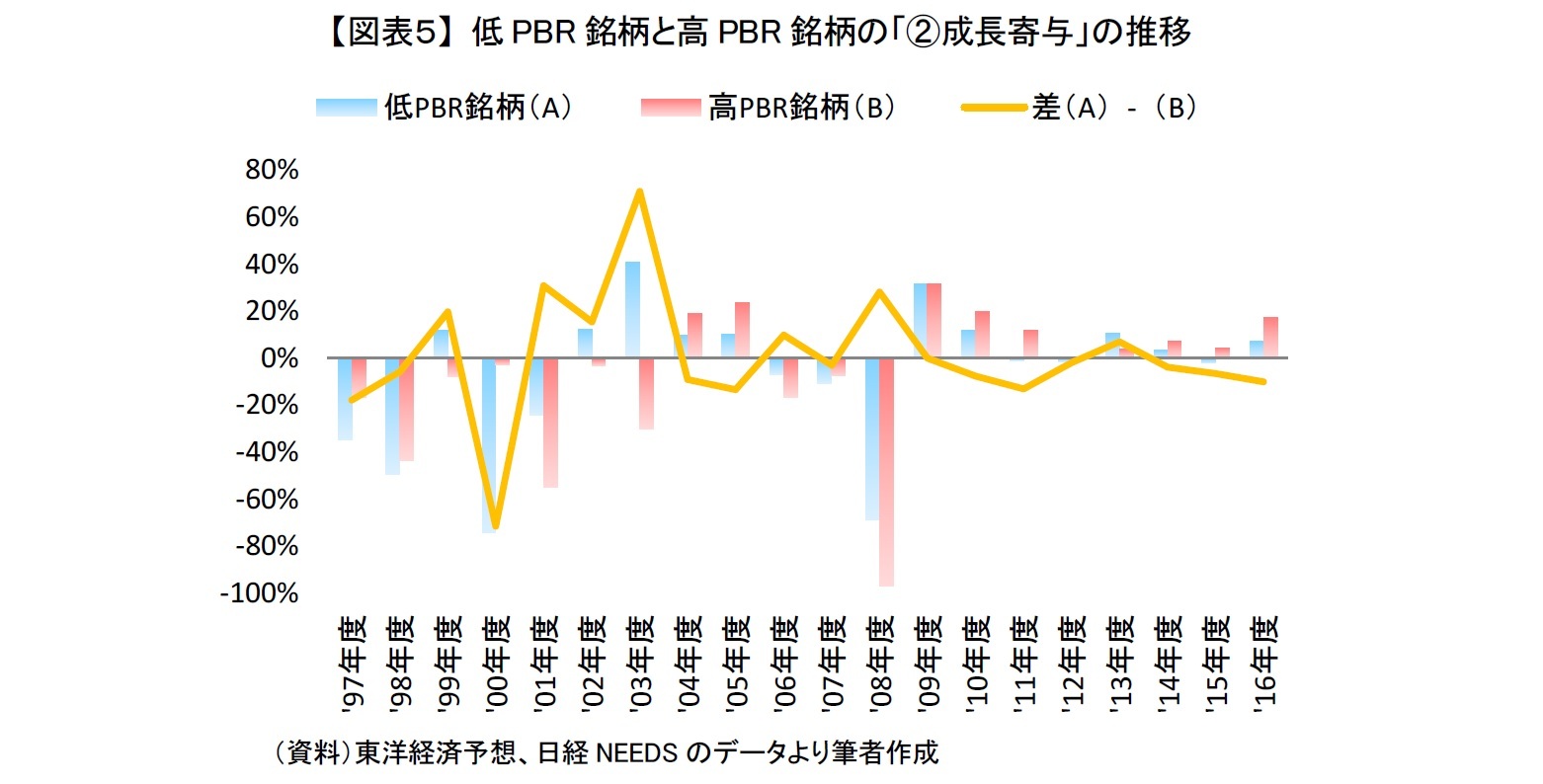

「②成長の寄与」の差の変化を詳しくみるため、年度(本稿では当年6月から翌年5月までとします)ごとに「②成長の寄与」の推移(【図表5】)をみたいと思います。2007年度以前では低PBR銘柄と高PBR銘柄の差の平均値はプラスでしたが、低PBR銘柄が高PBR銘柄を安定して上回っていたわけではありませんでした(黄色線)。それでも11年のうち5年は、低PBR銘柄が優位で差がプラスになっていました。

特に、2000年から7年間続いたバリュー相場のうち4年(2001、2002、2003、2006年度)は、「②成長の寄与」の差がPBR効果を押し上げていました。PBR効果が継続してあらわれるには、成長面での後押しも必要なのかもしれません。PBR効果の主要因である「バリュエーションの変化」は、低PBR銘柄と高PBR銘柄の差が広がれば広がるほど低PBR銘柄の相対的な割安感が消失するため、長続きしにくいためです。

その一方で2008年度以降だと、「②成長の寄与」の差がプラスだったのは2008年度と2013年度の2年だけでした。「②成長の寄与」の差は、多くの年でPBR効果を薄めていたことが分かります。成長面での追い風が少なかったため、PBR効果があらわれても短命で終わり、PBR効果も低下したといえるでしょう。

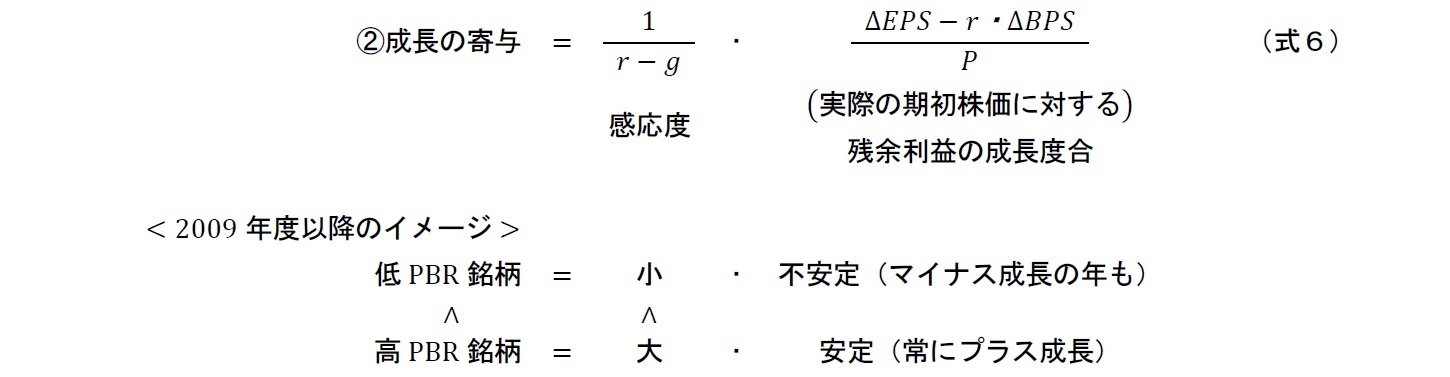

では、なぜリーマン・ショック以降は低PBR銘柄の「②成長の寄与」が高PBR銘柄と比べて小さい傾向になったのでしょうか。「②成長の寄与」を(式6)の残余利益の成長度合と感応度に分けて、その要因を考えたいと思います。

特に、2000年から7年間続いたバリュー相場のうち4年(2001、2002、2003、2006年度)は、「②成長の寄与」の差がPBR効果を押し上げていました。PBR効果が継続してあらわれるには、成長面での後押しも必要なのかもしれません。PBR効果の主要因である「バリュエーションの変化」は、低PBR銘柄と高PBR銘柄の差が広がれば広がるほど低PBR銘柄の相対的な割安感が消失するため、長続きしにくいためです。

その一方で2008年度以降だと、「②成長の寄与」の差がプラスだったのは2008年度と2013年度の2年だけでした。「②成長の寄与」の差は、多くの年でPBR効果を薄めていたことが分かります。成長面での追い風が少なかったため、PBR効果があらわれても短命で終わり、PBR効果も低下したといえるでしょう。

では、なぜリーマン・ショック以降は低PBR銘柄の「②成長の寄与」が高PBR銘柄と比べて小さい傾向になったのでしょうか。「②成長の寄与」を(式6)の残余利益の成長度合と感応度に分けて、その要因を考えたいと思います。

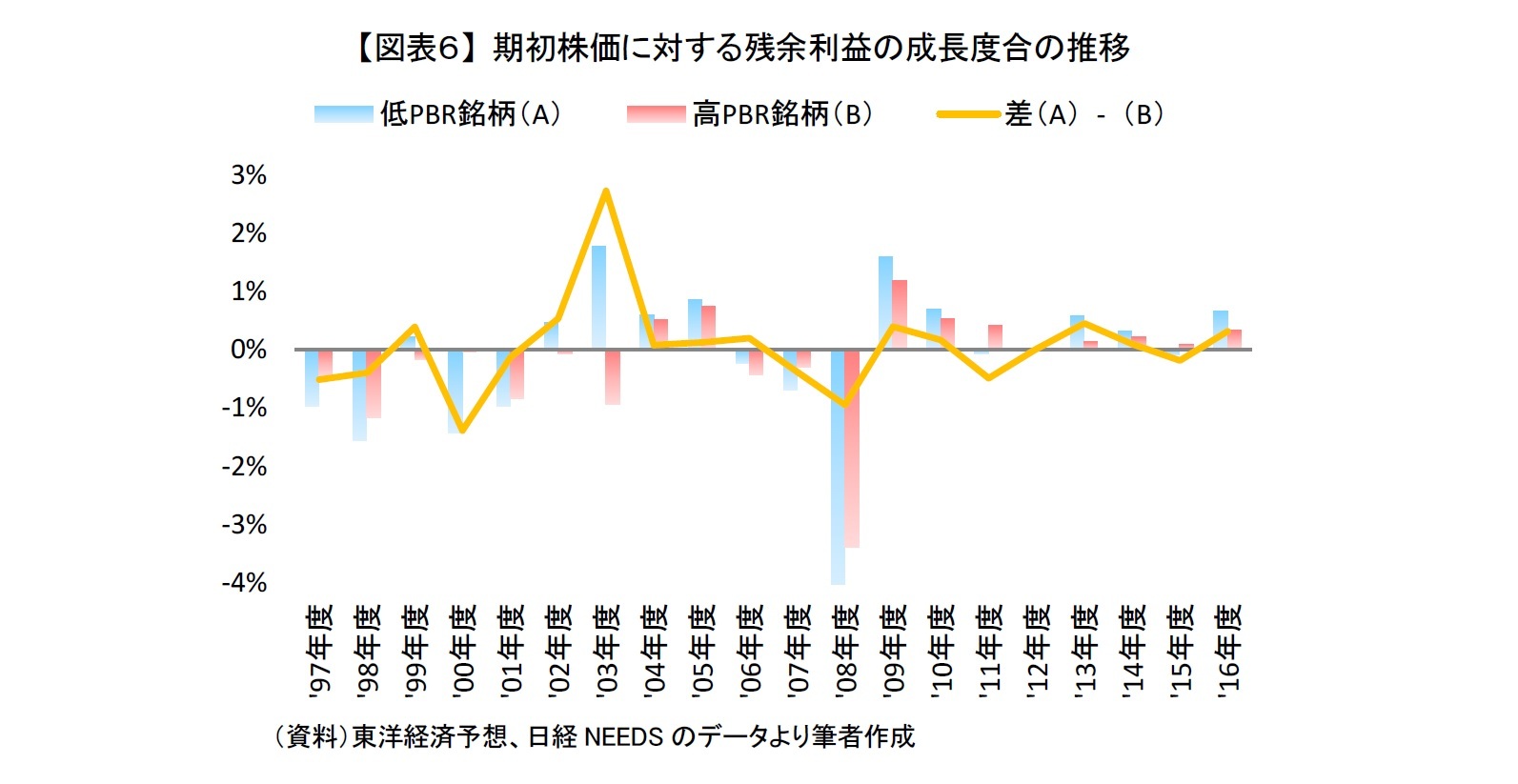

まず、2009年度以降に高PBR銘柄が低PBP銘柄に比べて安定して利益成長していることが挙げられます。低PBR銘柄は2011年度や2015年度はマイナス成長になっていましたが、高PBR銘柄は残余利益の成長具合が2009年度以降は一貫してプラス成長でした【図表6】。

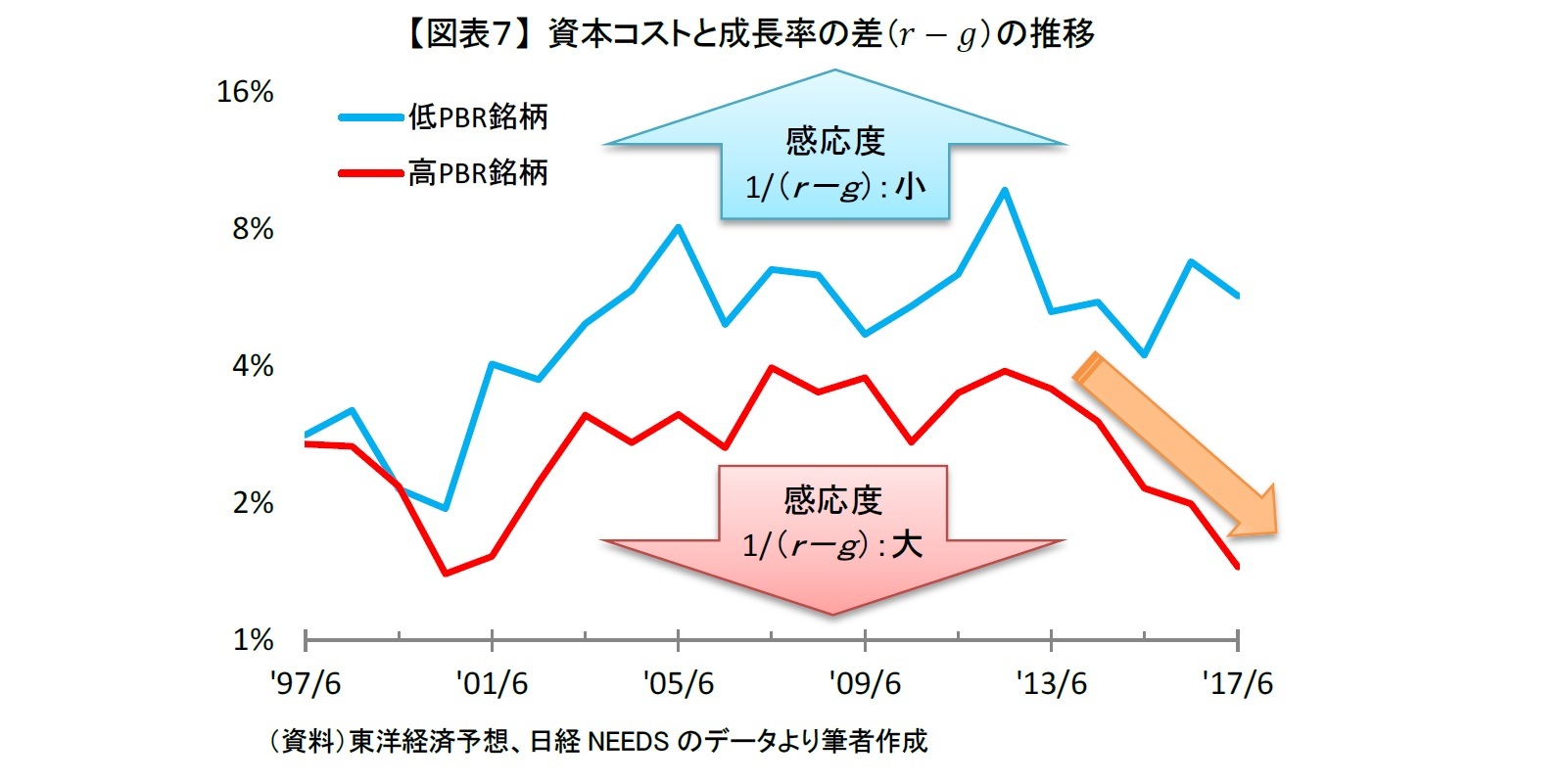

それに加えて、高PBR銘柄の方が低PBR銘柄と比べて資本コストと成長率の差が小さく、感応度が大きいことも挙げられます(【図表7】)。ともに残余利益が成長していても、感応度の大きい高PBR銘柄の方が、株価は相対的に上昇しやすいためです。特に2012年以降、資本コストと成長率の差が高PBR銘柄のみ低下したため、感応度が相対的に大きくなっていました。アベノミクス相場が始まってからPBRが見られにくかった背景には、高PBR銘柄の利益成長をより好感するように市場が変化していたこともあったといえるでしょう。

それに加えて、高PBR銘柄の方が低PBR銘柄と比べて資本コストと成長率の差が小さく、感応度が大きいことも挙げられます(【図表7】)。ともに残余利益が成長していても、感応度の大きい高PBR銘柄の方が、株価は相対的に上昇しやすいためです。特に2012年以降、資本コストと成長率の差が高PBR銘柄のみ低下したため、感応度が相対的に大きくなっていました。アベノミクス相場が始まってからPBRが見られにくかった背景には、高PBR銘柄の利益成長をより好感するように市場が変化していたこともあったといえるでしょう。

リーマン・ショック以降、「②成長の寄与」の差がプラスの年が減りマイナスの年が増えてきていることと、その理由について確認してきました。前章(【図表3】左下)でみてきたように、高PBR銘柄は低PBR銘柄と比べて、高い利益成長が期待されています。そのことを踏まえると、2009年度以降の高PBR銘柄が低PBR銘柄と比べて「②成長の寄与」が大きい傾向になっている方が、自然なのかもしれません。逆に「③バリュエーションの変化」だけでなく「②成長の寄与」も低PBR銘柄の方が優位だったリーマン・ショックまでが、特殊であった可能性もあるといえるのではないでしょうか。

6――最後に

PBR効果はいつ復活するのでしょうか。

現在、日本企業の業績拡大が続いていることを踏まえると、高PBR銘柄の業績拡大に急ブレーキがかかることは考えにくい状況です。2016年のようにバリュエーション調整によって低PBR銘柄の株価が反発しても、それに追随して利益成長を織り込む過程で高PBR銘柄の株価も徐々に切り上がっていくことが想定されます。そのため、PBR効果の復活は当面ないのではないでしょうか。

また復活したとしても、リーマン・ショックまでのように低PBR銘柄の利益成長に伴う株価上昇が高PBR銘柄と比べて大きくなるとは限らないため、以前のような顕著な効果は期待しないほうが賢明なのかもしれません。

現在、日本企業の業績拡大が続いていることを踏まえると、高PBR銘柄の業績拡大に急ブレーキがかかることは考えにくい状況です。2016年のようにバリュエーション調整によって低PBR銘柄の株価が反発しても、それに追随して利益成長を織り込む過程で高PBR銘柄の株価も徐々に切り上がっていくことが想定されます。そのため、PBR効果の復活は当面ないのではないでしょうか。

また復活したとしても、リーマン・ショックまでのように低PBR銘柄の利益成長に伴う株価上昇が高PBR銘柄と比べて大きくなるとは限らないため、以前のような顕著な効果は期待しないほうが賢明なのかもしれません。

(2017年11月01日「基礎研レポート」)

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【資本コストから見たPBR効果2~リーマン・ショック以降、なぜ効果が見られにくくなったのか~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

資本コストから見たPBR効果2~リーマン・ショック以降、なぜ効果が見られにくくなったのか~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!