- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- 金融政策の超長期国債金利への影響について考える-金融政策による超長期国債金利の押し下げ効果の測定

金融政策の超長期国債金利への影響について考える-金融政策による超長期国債金利の押し下げ効果の測定

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

そこで、本稿では日本国債金利(20年物)の分析を行うことで、超長期金利と日本銀行の金融政策との関係について考えてみたい。これまで金融政策の考慮については、日本銀行による国債買入に着目したものが多いが、本稿では物価の安定目標の効果も含めた分析方法を検討する。また、日本国債金利(10年物)がゼロ%近辺に抑制されており、金融政策による影響が異なる可能性があることから、日本国債金利(20年物)を「日本国債金利(10年物)」と「日本国債金利(20年物)と日本国債金利(10年物)のスプレッド」に分解して、金融政策と各々の関係について分析を行う。

2――モデルの設定と推計結果

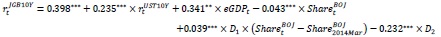

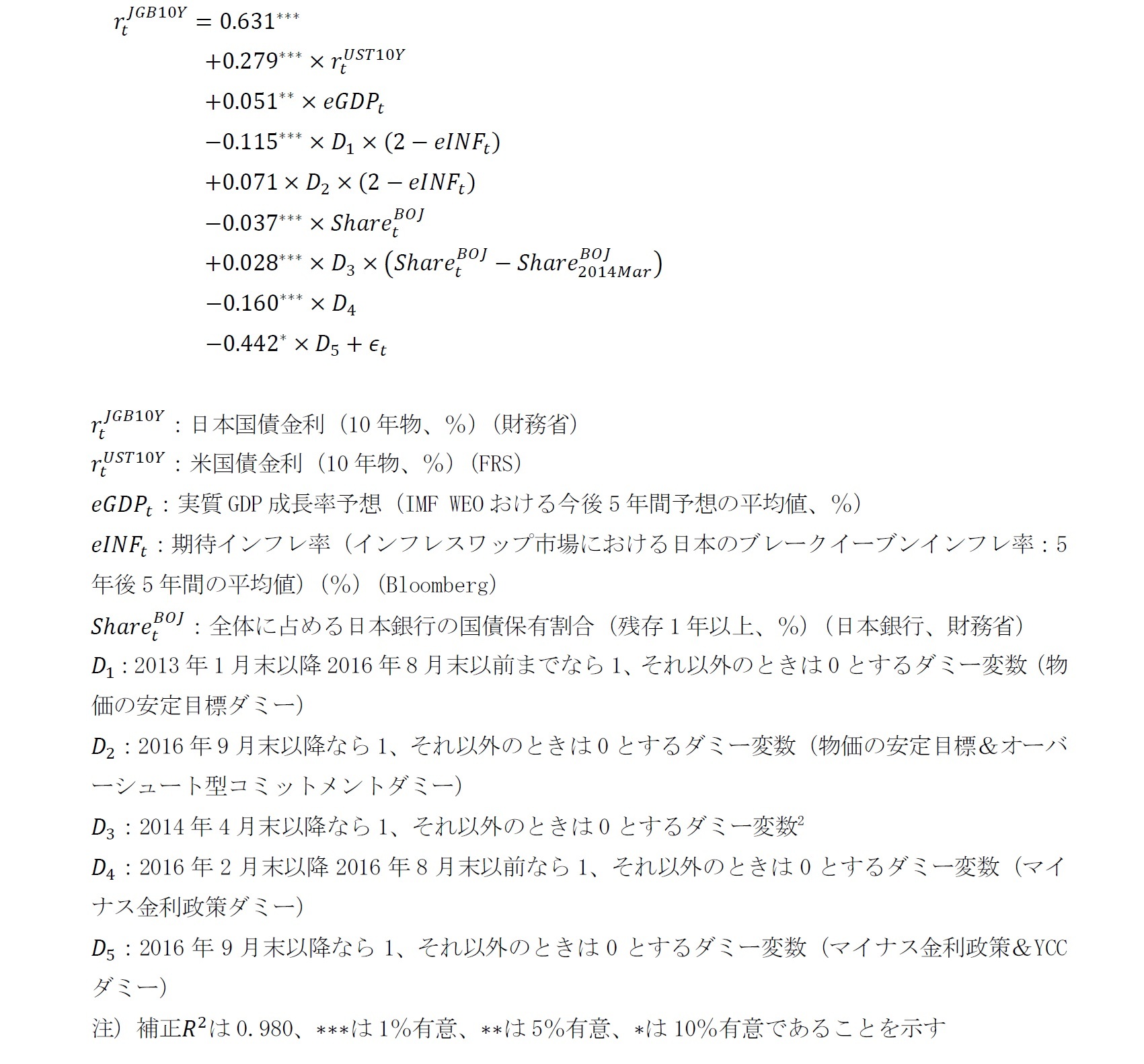

第3項は、日本のマクロ経済に関する代表的な指標として実質GDP成長率予想(eGDPt)を採用しており、係数は正であることが予想される。実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.051%上昇することを意味している。

第4項と第5項は物価の安定目標の導入効果を示すものである。2013年1月以降の物価目標である2%と期待インフレ率(eINFt)との差で、金利と金融政策の時間軸との関係を見ることを目的としており、第4項目と第5項目のダミー変数は2016年9月以降のオーバーシュート型コミットメントが導入されている期間か否かで分けている。係数がマイナスのとき、2%と期待インフレ率との差が大きくなれば大きくなるほど金利に対して押し下げ効果が働くことを意味している。オーバーシュート型コミットメントが導入されるまでは、2%と期待インフレ率の差が1%広がると日本国債金利(10年物)が0.110%低下し、導入後は0.071%上昇することを示している。ただし、オーバーシュート型コミットメント導入までは1%有意であったが、導入後は有意ではない点には注意が必要である。

第6項と第7項は、日本銀行による国債買入が日本国債金利(10年物)に与える影響を見ることを目的としている。日本銀行の全体に占める国債保有割合

が1%上昇すると2014年3月までは日本国債金利(10年物)が0.037%低下し、2014年4月以降は0.009%(= 0.037%-0.028%)低下することを意味している。

が1%上昇すると2014年3月までは日本国債金利(10年物)が0.037%低下し、2014年4月以降は0.009%(= 0.037%-0.028%)低下することを意味している。第8項と第9項は、2016年2月末以降のマイナス金利政策のみの場合と、2016年9月末以降のYCCを組み合わせた場合の金融政策の効果とその違いを見ることを目的としたものである。マイナス金利政策の導入により0.160%金利が低下し、さらにYCCの導入によって0.283%(= 0.232%-0.196%)金利が低下したことを意味している。

1 「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証【背景説明】」(P.48)のモデルで、本稿の記法を用いると、次式のようになる。日本銀行のモデルでは、実質GDP成長率予想にコンセンサス・フォーキャストを使用しており、係数に差異が生じている。なお、**は5%有意であることを示す。

2 「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証【背景説明】」の中で、「2014年入り後に1単あたりの国債買入れ効果が減少したと考えれば、統計的に良好な結果が得られることが分かった」とあり、本稿でもその結果を踏襲している。

(2017年10月16日「基礎研レポート」)

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【金融政策の超長期国債金利への影響について考える-金融政策による超長期国債金利の押し下げ効果の測定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

金融政策の超長期国債金利への影響について考える-金融政策による超長期国債金利の押し下げ効果の測定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!