- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 2040年代の東京の都市像~オリンピック・パラリンピックと都市 1/3

2016年12月15日

2040年代の東京の都市像~オリンピック・パラリンピックと都市 1/3

【ポスト2020、魅力ある世界都市へ 訪日客数4000万人時代への挑戦】

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2016年10月18日開催

講師:青山 佾 氏

明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授

2.2040年代の東京の都市像

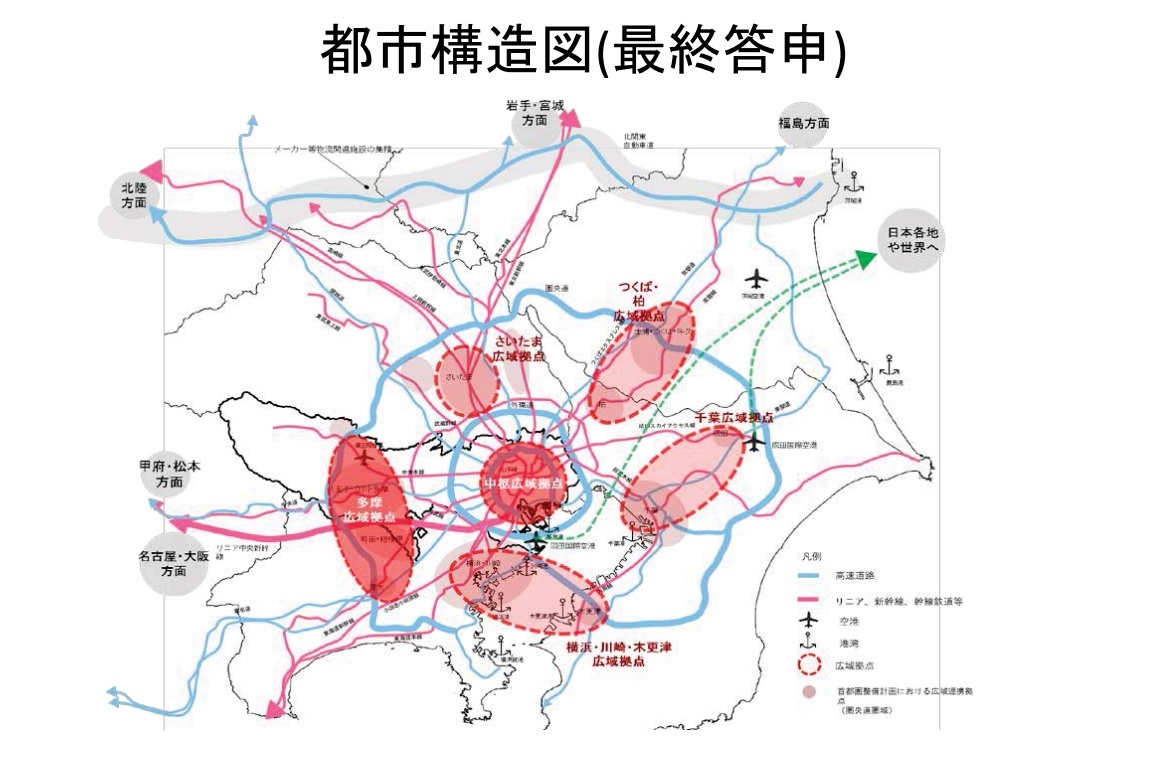

つまり東京都という行政区域に限らず関東平野全体、一言で言うと直径約100kmの圏央道を中心とした範囲で都市構造を考えるということです。これは実際に私たちが答申に書き込んだ図面そのものであります。

これを地図で見ると、こうなります。関東平野の一番外側にあるのが直径約100kmの圏央道で、中側が外環道、一番内側が首都高中央環状線ということになります。

先ほど首都高中央環状線の山手トンネルの話を申し上げましたが、山手トンネルが2015年に完成して、首都高中央環状線は完成いたしました。埼玉外環はとっくにできているのですが、東京外環が凍結されていて石原都政時代に着工いたしました。これはトンネルですので、やはり確実にできていくことになります。

それから圏央道ですけれども、これは400km近くあるのでなかなかできないと言われていたのですが、2015年時点で80%が出来上がっております。ですから、東京大都市圏としてはこれで確立したということになろうかと思います。

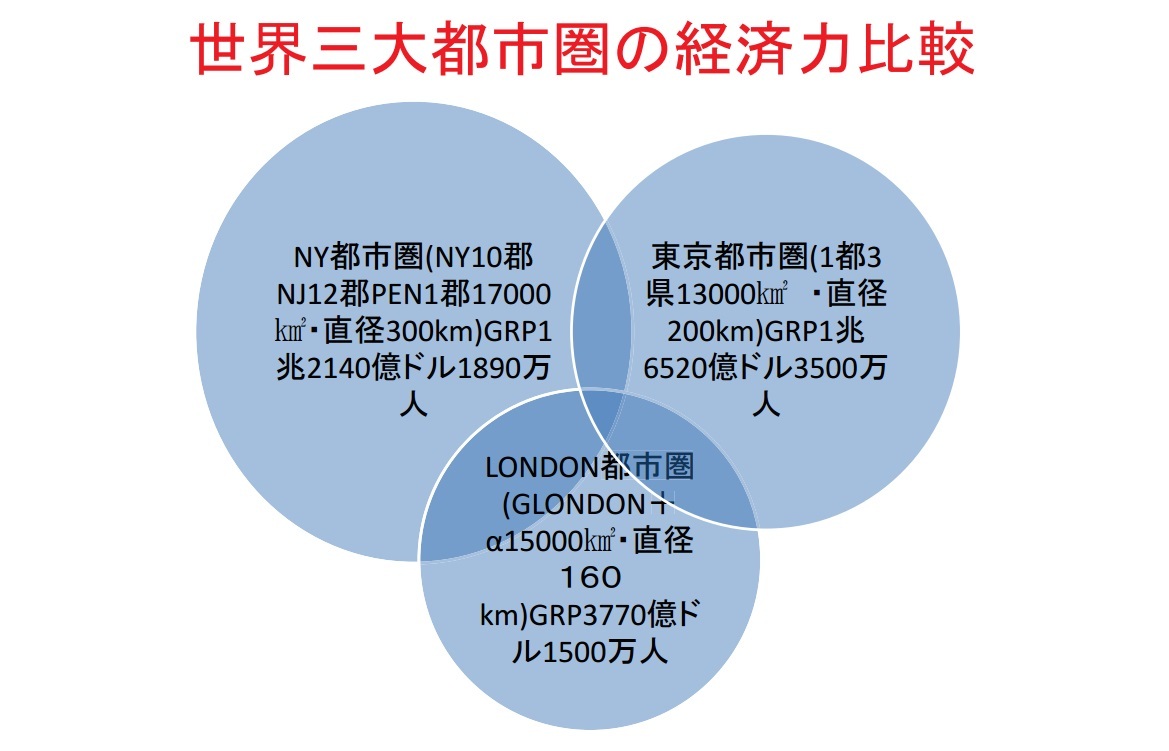

結果、ニューヨーク、東京、ロンドンの3都市それぞれの政府が言っている大都市圏でのGDPを比較しますと、東京大都市圏は圧倒的にニューヨーク、ロンドンに比べてGDPが大きいということになります。

これを地図で見ると、こうなります。関東平野の一番外側にあるのが直径約100kmの圏央道で、中側が外環道、一番内側が首都高中央環状線ということになります。

先ほど首都高中央環状線の山手トンネルの話を申し上げましたが、山手トンネルが2015年に完成して、首都高中央環状線は完成いたしました。埼玉外環はとっくにできているのですが、東京外環が凍結されていて石原都政時代に着工いたしました。これはトンネルですので、やはり確実にできていくことになります。

それから圏央道ですけれども、これは400km近くあるのでなかなかできないと言われていたのですが、2015年時点で80%が出来上がっております。ですから、東京大都市圏としてはこれで確立したということになろうかと思います。

結果、ニューヨーク、東京、ロンドンの3都市それぞれの政府が言っている大都市圏でのGDPを比較しますと、東京大都市圏は圧倒的にニューヨーク、ロンドンに比べてGDPが大きいということになります。

GDPの「D」をここで「R」で表わしているのは、Regionという意味で表わしているだけなので無視していただいていいのですが、米ドル単位で比較してこれだけの規模に東京大都市圏はなるということであり、これはやはり都市構造のなせる業だと私どもは考えています。

では、東京の中身はどうかといいますと、後でこの点について申し上げますが、非常に都心域が広がってきているといえます。

今回の東京都の都市計画審議会の最終答申では、おおむね環7の内側ぐらいに東京の都心域が広がってきているという都市構造で物事を考えようと提言しております。

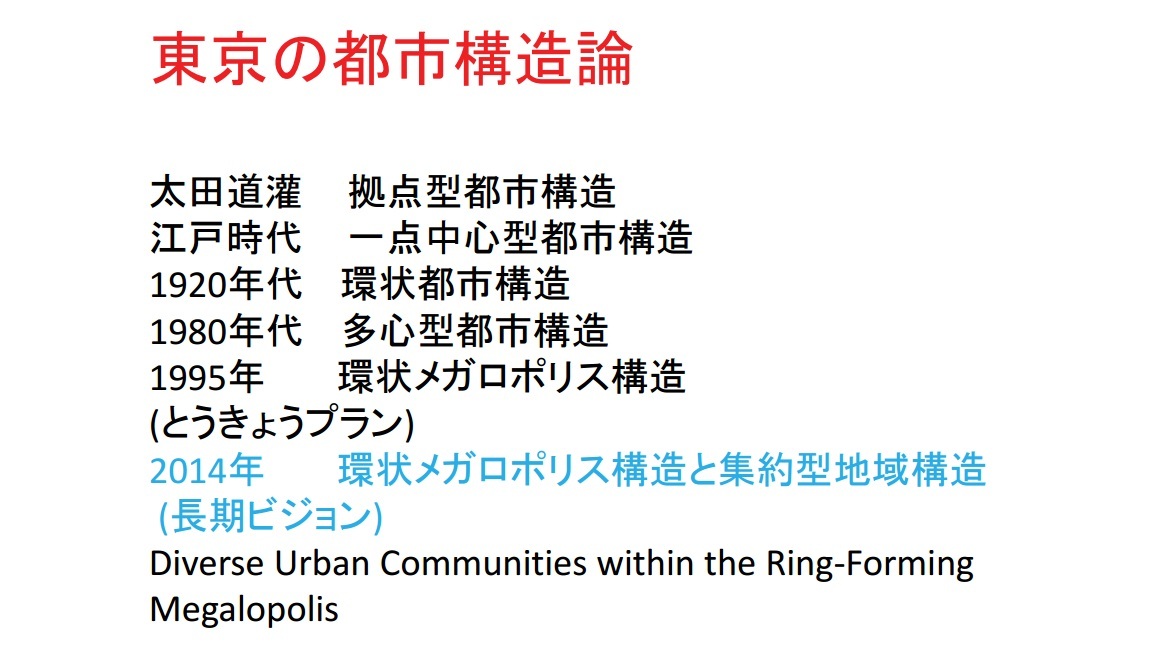

具体的に言いますと、東京の都市構造は太田道灌以来、一点集中型でずっと来たわけですけれども、それを1980年代の鈴木都政のときに、副都心をつくる分散型都市構造を決めました。

といっても、鈴木都政時代はどちらかというと臨海副都心と新宿副都心がかわいい時代で、都心は副都心を育てるために機能更新を抑えるという政策を取ってきました。

これだとロンドン、ニューヨークに負けるということで、1995年に環状メガロポリス構造に置き換え、都は事実上、副都心政策をやめました。結果どうなったかというと、都心の機能更新が始まり、2002年に新しい丸ビル、2003年に六本木ヒルズができました。

同時に、都市再生法が成立しまして、都心の機能更新が進み、今は国際戦略特区とリンクして行われていくというふうに、政策はかなり変わってきたといえると思います。

なお、東京都は2014年末に出した長期ビジョンの中で、これを部分修正しまして、先ほどの圏央道を中心とした環状メガロポリス構造に、集約型地域構造という言葉を加えました。

では、東京の中身はどうかといいますと、後でこの点について申し上げますが、非常に都心域が広がってきているといえます。

今回の東京都の都市計画審議会の最終答申では、おおむね環7の内側ぐらいに東京の都心域が広がってきているという都市構造で物事を考えようと提言しております。

具体的に言いますと、東京の都市構造は太田道灌以来、一点集中型でずっと来たわけですけれども、それを1980年代の鈴木都政のときに、副都心をつくる分散型都市構造を決めました。

といっても、鈴木都政時代はどちらかというと臨海副都心と新宿副都心がかわいい時代で、都心は副都心を育てるために機能更新を抑えるという政策を取ってきました。

これだとロンドン、ニューヨークに負けるということで、1995年に環状メガロポリス構造に置き換え、都は事実上、副都心政策をやめました。結果どうなったかというと、都心の機能更新が始まり、2002年に新しい丸ビル、2003年に六本木ヒルズができました。

同時に、都市再生法が成立しまして、都心の機能更新が進み、今は国際戦略特区とリンクして行われていくというふうに、政策はかなり変わってきたといえると思います。

なお、東京都は2014年末に出した長期ビジョンの中で、これを部分修正しまして、先ほどの圏央道を中心とした環状メガロポリス構造に、集約型地域構造という言葉を加えました。

これを英語ではDiverse Urban Communities within the Ring-Forming Megalopolisといい、環状メガロポリス構造を基本として、その中に多様な都市群があるという考え方に変わってきているわけです。

多様性というのは、都心も同様です。東京の都心とは何を指すのかといっても、その議論の目的によって変わってきていいわけですけれども、確立している都市軸としては、大丸有、大手町、丸ノ内、有楽町から八重洲、日本橋、常盤橋という軸が一つあると思います。

もう一つは赤坂、六本木から虎ノ門、新橋を通って、出来上がった汐留を通って、汐留は浜松町まで行っていますので、今回は浜松町の貿易センタービルの建て替えや竹芝の都有地の再開発という巨大なプロジェクトがあります。そこまでが連坦(れんたん)することになります。

それから、新宿は副都心として確立してきていることが、この都市白書に出した数字から読み取れるようになっております。

多様性というのは、都心も同様です。東京の都心とは何を指すのかといっても、その議論の目的によって変わってきていいわけですけれども、確立している都市軸としては、大丸有、大手町、丸ノ内、有楽町から八重洲、日本橋、常盤橋という軸が一つあると思います。

もう一つは赤坂、六本木から虎ノ門、新橋を通って、出来上がった汐留を通って、汐留は浜松町まで行っていますので、今回は浜松町の貿易センタービルの建て替えや竹芝の都有地の再開発という巨大なプロジェクトがあります。そこまでが連坦(れんたん)することになります。

それから、新宿は副都心として確立してきていることが、この都市白書に出した数字から読み取れるようになっております。

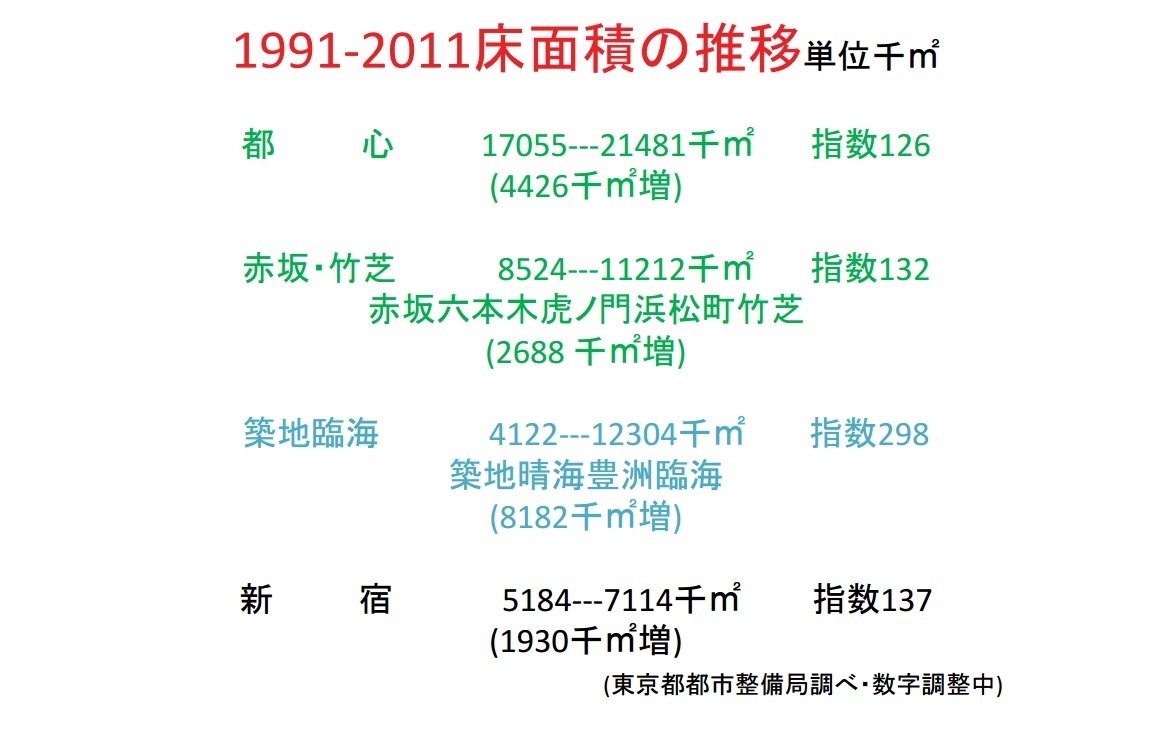

その場合に、これは全ての床面積を足したものですけれども、大丸有・八重洲・日本橋の軸を都心として、赤坂・竹芝軸は六本木、虎ノ門、浜松町を通る軸なのですが、実はもう一つ、築地臨海軸があります。

築地から臨海に至る地域というのはこれから環2と首都高ができるのですが、晴海通りができただけでも築地から例えばビックサイトまで車で10分程度、早ければ5分で行ってしまうという至近距離になりました。

この一帯の床面積が近年非常に増えております。赤坂・竹芝の床面積を超えるぐらいの床面積が集積しています。なお新宿は、副都心といえるだけの床面積があります。

最近は、例えば大手町にOOTEMORIができたり、日本橋川沿いに遊歩道ができたりして、かなりこの辺も変わってきています。

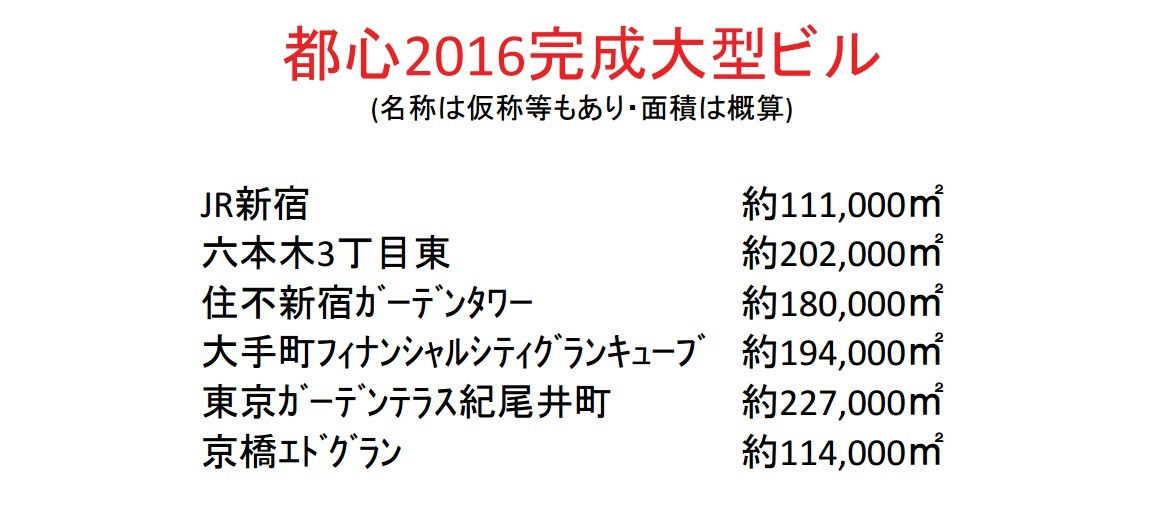

これに対して、さらに今年完成する大型ビルを拾ってみると、かなり規模の大きいビルが各地域で増えることが分かります。

築地から臨海に至る地域というのはこれから環2と首都高ができるのですが、晴海通りができただけでも築地から例えばビックサイトまで車で10分程度、早ければ5分で行ってしまうという至近距離になりました。

この一帯の床面積が近年非常に増えております。赤坂・竹芝の床面積を超えるぐらいの床面積が集積しています。なお新宿は、副都心といえるだけの床面積があります。

最近は、例えば大手町にOOTEMORIができたり、日本橋川沿いに遊歩道ができたりして、かなりこの辺も変わってきています。

これに対して、さらに今年完成する大型ビルを拾ってみると、かなり規模の大きいビルが各地域で増えることが分かります。

そうすると、特に最近は大丸有・日本橋・八重洲軸に比べて、赤坂・竹芝軸のビルが、これからのプロジェクト計画も含めて非常に多いことが分かります。築地・臨海は既に増えていて、オリンピックでさらに増えることになると、ビル床は大丈夫なのかという疑問が生じてきます。

かつて六本木ヒルズが完成した2003年において、ビル床過剰説というものがありました。結果的にはその心配は当たらなかったわけですが、これからどうなのかという議論が時々出るようになりました。

実は都市計画で床を増やせば、必ずしも直ちに需給が緩むわけではありませんので、床の需要を喚起するような政策が行われるかどうかということにかなり懸かってくる部分もあります。

そういった意味では、外国人旅行客の増加など、本日この後のパネルディスカッションのメーンテーマにつながると思います。

それから、床面積については、特に容積率の緩和等の都市計画の緩和政策を進めるだけでなく、金融取引面での門戸開放がもっと進むのかどうかというのも大きな要素になります。

その他、ここに書いてあるようにいろいろな要素があるので、結局は都市計画サイドから言わせると、都市計画は規制緩和を進めていきますし、いい町をつくっていきますし、床は作っていきますから、ぜひ需要喚起の方もよろしくお願いしますというのが正直なところです。

その辺がうまく回転していくと、とてもいい状況が生じてくると思います。

第2回:日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3

かつて六本木ヒルズが完成した2003年において、ビル床過剰説というものがありました。結果的にはその心配は当たらなかったわけですが、これからどうなのかという議論が時々出るようになりました。

実は都市計画で床を増やせば、必ずしも直ちに需給が緩むわけではありませんので、床の需要を喚起するような政策が行われるかどうかということにかなり懸かってくる部分もあります。

そういった意味では、外国人旅行客の増加など、本日この後のパネルディスカッションのメーンテーマにつながると思います。

それから、床面積については、特に容積率の緩和等の都市計画の緩和政策を進めるだけでなく、金融取引面での門戸開放がもっと進むのかどうかというのも大きな要素になります。

その他、ここに書いてあるようにいろいろな要素があるので、結局は都市計画サイドから言わせると、都市計画は規制緩和を進めていきますし、いい町をつくっていきますし、床は作っていきますから、ぜひ需要喚起の方もよろしくお願いしますというのが正直なところです。

その辺がうまく回転していくと、とてもいい状況が生じてくると思います。

第2回:日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3

(2016年12月15日「その他レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3

- 国際競争力に資する鉄道ネットワーク~オリンピック・パラリンピックと都市 3/3

- リオ2016報告-文化プログラムを中心に

- 文化の祭典、ロンドンオリンピック――東京オリンピック2020に向けて

- 【人手不足時代の企業経営】ニッセイ基礎研シンポジウム

- 日本のインバウンド~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 1/4

- アートから東京2020とその先を考える~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 2/4

- 魅力ある世界都市とは~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 3/4

- ポスト2020の課題と対応策~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 4/4

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2040年代の東京の都市像~オリンピック・パラリンピックと都市 1/3】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2040年代の東京の都市像~オリンピック・パラリンピックと都市 1/3のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!