- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 国際競争力に資する鉄道ネットワーク~オリンピック・パラリンピックと都市 3/3

2016年12月21日

国際競争力に資する鉄道ネットワーク~オリンピック・パラリンピックと都市 3/3

【ポスト2020、魅力ある世界都市へ 訪日客数4000万人時代への挑戦】

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2016年10月18日「ポスト2020、魅力ある世界都市へ - 訪日客数4000万人時代への挑戦 -」をテーマにニッセイ基礎研シンポジウムを開催しました。

基調講演では明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授の青山 佾氏をお招きして「オリンピック・パラリンピックと都市」をテーマに講演頂きました。

いま3/3記事目を読んでいます

前回:日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3

基調講演では明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授の青山 佾氏をお招きして「オリンピック・パラリンピックと都市」をテーマに講演頂きました。

いま3/3記事目を読んでいます

前回:日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3

6.国際競争力に資する鉄道ネットワーク

そうすると東京都はどれを優先するのかということが、新しい小池都政に問われることになります。まだその議論は行われていないのですが、豊洲市場の移転問題とオリンピックの3施設についても1カ月以内と自ら期限を切っておりますので、なるべく早く議論してほしいと思います。

そういった議論を経て、冒頭でも申し上げたように、次の世代が利用できるものをどうやってつくっていくのかということを、私たちが議論できるといいと考えております。

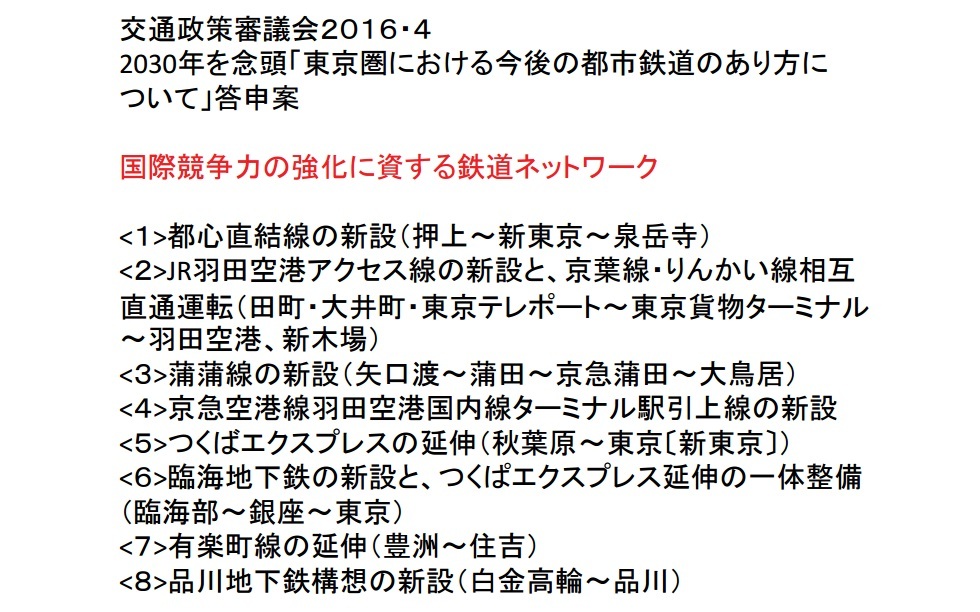

この中で特に私が注目すべき路線は何かというと、一つはJR羽田空港アクセス線です。これはいわゆる後出しじゃんけんなのですが、現在ある大井操車場を活用して、そこから地下に潜って大田市場の地下と羽田空港の地下を結びます。

羽田空港ターミナルを結ぶトンネルを掘ることによって、大井操車場の先はそれなりにつながっておりますので、羽田空港発千葉方面行き、羽田空港発東京駅行き、羽田空港発新宿行きと、もっと先まで行ってもいいのですが、そういう3路線ができるという夢のような路線です。

ある意味、今の羽田空港は鉄道不足時代にあります。現在、京浜急行とモノレールの2本しか鉄道系がありません。

滑走路は4本あります。滑走路4本に鉄道が2本しかないので、何に負っているかというと、要はリムジンバスを中心としたバス輸送に羽田空港は依存しております。

単純計算しても成田空港は滑走路2本で、羽田空港の半分しかないのですが、鉄道は3線入っております。そういった意味でも羽田空港の鉄道は大変魅力的な案で、JR東日本の羽田空港アクセス線はやはり一つの本命というふうに考えてよろしいかと思います。

それから非難や批判を恐れずに言うならば、5番目に「つくばエクスプレスの延伸」と書いてあります。

これは秋葉原―東京、あるいは「新東京」と書いてありますが、何なのかと思うと6番目をよくご覧いただきたいのですが、6番目にヒントがありまして、「臨海地下鉄の新設とつくばエクスプレス延伸の一体整備(臨海部~銀座~東京)」と書いてあります。

5番、6番を合わせるとよく見えてくるものがあるわけですが、現在は都心の構造からいっても、築地・臨海軸が非常に発展しております。これが一つです。

それからもう一つはオリンピックが開かれます。いろいろ今は議論をしておりますけれども、相当数の施設等が立地することになります。需要は増えることになります。

さらに言うと選手村ができますが、いかんせん鉄道駅としては大江戸線の勝鬨駅しかありません。これは歩いて10分以上かかるということで、ここに欲しいという話は以前からあります。

さらに加えると、ここに書いてあるように、つくばエクスプレス(TX)の延伸で東京駅に行くというのは前からの課題でした。

TXの秋葉原駅に行ってみると、地下は非常に深くなっています。なぜ深いかというと、そのまま外堀通りを通って八重洲口で鍛冶橋に来られるような、導入空間と私どもは申しておりますが、そういう地下空間があります。

くぐるものをくぐるという考え方で、地下鉄はご承知のように、それほど急激な斜面を下ったり上がったりすることはできませんし、しかも駅は平らなところにしか造れないので、そういったことを考えて秋葉原駅は将来の延伸をにらんで深いところに造られました。それが外堀通りです。

そういった工夫をしているわけで、今回できた上野東京ラインのような非常に値段の高い高架を使って東京駅へ行くだけだとすれば、工事費はとても掛かるのに、距離が短いので運賃をそれほど頂けないことになり、せっかく好転しているTXの採算にとって問題があります。

それに対して、ある程度長い路線であればTXの延伸も採算上、議論の余地があるということになります。

それにつけても、これは私が現役だった時代ですが、TXについては当時、TXを造るために都は足立区の六町地区で大きな区画整理をしました。

「今どき、270haもの広大な地域の区画整理を東京でするのか、時代錯誤だ」という非難をする方もいました。「今どき、TXのような新線を造って採算倒れになるに決まっている」という批判もありました。

もちろんそういう批判にも耳を傾けるだけの価値はありまして、傾聴には値するのですが、私どもはむしろ足立区のポテンシャルを生かすためにも、あるいは特につくばに至る路線ははっきり言って常磐線の混雑解消という点でも、とても意義のあるものであり、それから茨城県側でも大変将来性のある地域だったわけです。

現在の守谷市やつくばみらい市などの発展を見れば分かるわけですが、いずれも現在は相当発展しております。

今日はその話はしませんけれど、東京の鉄道でも沿線の65歳以上人口が増えているところが多くございまして、そうするとてきめんに乗客が減る傾向があります。

実は鉄道の採算というのは、人口の増減ではなく、65歳以上人口が一斉に増えると、乗降客が減る傾向があります。

私どもも勉強会で、国土交通省で幾つか地面を作ったことがあるのですが、人口減少の影響ではなくて高齢者人口の増加によって鉄道の乗降客が顕著に減るということがあります。人口の増減を測ったのでは遅いのです。

東京都は実は近年、大変な目に遭っていることがありまして、都心の問題ではないのですが、青梅線、五日市線について昨年3月のJR東日本のダイヤ改正で1日当たり10本減らされました。

拝島以西です。これは青梅や羽村にとっては大変な打撃だったのです。今年3月のダイヤ改正でさらに1日7本減らされました。去年と今年で1日当たり計17本が拝島以西は減らされたわけです。

これは大変な打撃なのですが、私たちはJR東日本に対して「都市計画で決めるべきことを、JRが決めるのか」と申し上げました。

そうしたらさすがにJR東日本側が言うのは、「そうではなくて、既にもう減ってしまっているのです」と、けんもほろろの対応でしたが、おっしゃるとおりという面はないわけではなくて、私どもはこれから東京全体の鉄道のどこをどう維持していくのかということも議論しなければならない時代がいずれ来るわけです。

そういう意味で、今の人口動向で当面は高齢化率が低く、10年や20年、30年は大丈夫な鉄道がどこか、誤解や批判を恐れずにあえて具体的な路線名を申し上げると、武蔵野線とTXの将来展望が非常に明るいといえます。

これは思い当たる方がいらっしゃるかもしれません。武蔵野線に住んでいる人は、比較的若いわけです。それからTXも同様でございます。つまり新しくていい町づくりをすると比較的に若い人が住みます。

これは東京23区の中心各区が実感していることなのですが、いいマンションができるとその町の人口が増えるということがあります。人口が増減するというのは客観的な予見であるように思いがちなのですが、実をいうと町づくりの努力によってかなり変わってくるともいえるわけです。

そういったことをいろいろ考えると、実はTXの延伸で、八重洲口を通って鍛冶橋を通って銀座で曲がって臨海へ向かうコースは、私は具体的にそれで採算が取れるのかということについて検討していった方がいいのではないかと思います。5番、6番の複合系ということになります。

これで二つです。もう一つ本命がございまして、7番に「有楽町線の延伸(豊洲~住吉)」と書いてございます。

これは何かと言いますと、有楽町線側あるいは東西線側から見ると、ここは四つ目通りですけれども、有楽町線は豊洲、東西線側で言うと東陽町ということになります。

東西線も有楽町線も豊洲等に至るまでに、千葉方面から相当の混雑状況が生じるという実態がございます。特に東西線の浦安辺りでは毎朝、乗り切れない人がいるぐらい混雑しています。

そういう意味では東陽町で南北交通がないので、ここで移っていただくことはとても効果的ということがございますので、混雑解消という意味もあります。さらに、東陽町近辺は四つ目通り沿いに近年、マンションだけでなくオフィスビルがとても増えております。そういった傾向に対応するという意味合いもあります。

ただし、「有楽町線の延伸(豊洲~住吉)」というのは、いわゆる20世紀の運政審時代から地下鉄8号線の延伸と言ってきた名残でこういう表現をしています。

しかし、2000年にメトロ法ができて、帝都高速度交通営団が民営化されて株式会社になりました。東京メトロ株式会社です。

それによって新線を造れないことになりました。ですから、ご承知のように、日比谷線の虎ノ門新駅もメトロ株式会社が造るのではなく、URが中心となってスキームをつくって、関連ビル関係のデベロッパー事業者たちがお金を出し合うのを基本としております。

ただ、昔のメトロの人はとてもよく考えていらっしゃって、あそこで駅の間が2kmあるわけですが、ちょうど虎ノ門ヒルズから行く新駅の位置は、ホームが造れるように線路が平行になっていて斜面になっていない、坂になっていないということがあったので造れることになっています。

なので、文句は言えないわけですが、いずれにしろそういう形になっているので、これが地下鉄8号線のままで「有楽町線の延伸(豊洲~住吉)」といっても事業者がいないことになります。ですから、これは簡単で、ひっくり返して「都営線の延伸(住吉~豊洲)」というふうに考えると、多少は事情が変わってくるということがあります。

ただ、現在のように、東京都がこの種の公共事業をするのに世論の批判が相当強い状況だと、なかなか言い出しづらいということはあります。ただ、私はこういう世論の傾向は決して長続きするものではないだろうと思います。

近いうちにこの種の問題が進展していけば、新たに投資すべきは投資するという考え方に世論がなっていくととてもいいと思いますし、そういう努力を私たちは惜しんではならないと思います。

そういう意味で、ごちゃごちゃ書いてあることの説明に時間を費やしましたが、これが今日、私が最も言いたいことの一つでございます。

そういった議論を経て、冒頭でも申し上げたように、次の世代が利用できるものをどうやってつくっていくのかということを、私たちが議論できるといいと考えております。

この中で特に私が注目すべき路線は何かというと、一つはJR羽田空港アクセス線です。これはいわゆる後出しじゃんけんなのですが、現在ある大井操車場を活用して、そこから地下に潜って大田市場の地下と羽田空港の地下を結びます。

羽田空港ターミナルを結ぶトンネルを掘ることによって、大井操車場の先はそれなりにつながっておりますので、羽田空港発千葉方面行き、羽田空港発東京駅行き、羽田空港発新宿行きと、もっと先まで行ってもいいのですが、そういう3路線ができるという夢のような路線です。

ある意味、今の羽田空港は鉄道不足時代にあります。現在、京浜急行とモノレールの2本しか鉄道系がありません。

滑走路は4本あります。滑走路4本に鉄道が2本しかないので、何に負っているかというと、要はリムジンバスを中心としたバス輸送に羽田空港は依存しております。

単純計算しても成田空港は滑走路2本で、羽田空港の半分しかないのですが、鉄道は3線入っております。そういった意味でも羽田空港の鉄道は大変魅力的な案で、JR東日本の羽田空港アクセス線はやはり一つの本命というふうに考えてよろしいかと思います。

それから非難や批判を恐れずに言うならば、5番目に「つくばエクスプレスの延伸」と書いてあります。

これは秋葉原―東京、あるいは「新東京」と書いてありますが、何なのかと思うと6番目をよくご覧いただきたいのですが、6番目にヒントがありまして、「臨海地下鉄の新設とつくばエクスプレス延伸の一体整備(臨海部~銀座~東京)」と書いてあります。

5番、6番を合わせるとよく見えてくるものがあるわけですが、現在は都心の構造からいっても、築地・臨海軸が非常に発展しております。これが一つです。

それからもう一つはオリンピックが開かれます。いろいろ今は議論をしておりますけれども、相当数の施設等が立地することになります。需要は増えることになります。

さらに言うと選手村ができますが、いかんせん鉄道駅としては大江戸線の勝鬨駅しかありません。これは歩いて10分以上かかるということで、ここに欲しいという話は以前からあります。

さらに加えると、ここに書いてあるように、つくばエクスプレス(TX)の延伸で東京駅に行くというのは前からの課題でした。

TXの秋葉原駅に行ってみると、地下は非常に深くなっています。なぜ深いかというと、そのまま外堀通りを通って八重洲口で鍛冶橋に来られるような、導入空間と私どもは申しておりますが、そういう地下空間があります。

くぐるものをくぐるという考え方で、地下鉄はご承知のように、それほど急激な斜面を下ったり上がったりすることはできませんし、しかも駅は平らなところにしか造れないので、そういったことを考えて秋葉原駅は将来の延伸をにらんで深いところに造られました。それが外堀通りです。

そういった工夫をしているわけで、今回できた上野東京ラインのような非常に値段の高い高架を使って東京駅へ行くだけだとすれば、工事費はとても掛かるのに、距離が短いので運賃をそれほど頂けないことになり、せっかく好転しているTXの採算にとって問題があります。

それに対して、ある程度長い路線であればTXの延伸も採算上、議論の余地があるということになります。

それにつけても、これは私が現役だった時代ですが、TXについては当時、TXを造るために都は足立区の六町地区で大きな区画整理をしました。

「今どき、270haもの広大な地域の区画整理を東京でするのか、時代錯誤だ」という非難をする方もいました。「今どき、TXのような新線を造って採算倒れになるに決まっている」という批判もありました。

もちろんそういう批判にも耳を傾けるだけの価値はありまして、傾聴には値するのですが、私どもはむしろ足立区のポテンシャルを生かすためにも、あるいは特につくばに至る路線ははっきり言って常磐線の混雑解消という点でも、とても意義のあるものであり、それから茨城県側でも大変将来性のある地域だったわけです。

現在の守谷市やつくばみらい市などの発展を見れば分かるわけですが、いずれも現在は相当発展しております。

今日はその話はしませんけれど、東京の鉄道でも沿線の65歳以上人口が増えているところが多くございまして、そうするとてきめんに乗客が減る傾向があります。

実は鉄道の採算というのは、人口の増減ではなく、65歳以上人口が一斉に増えると、乗降客が減る傾向があります。

私どもも勉強会で、国土交通省で幾つか地面を作ったことがあるのですが、人口減少の影響ではなくて高齢者人口の増加によって鉄道の乗降客が顕著に減るということがあります。人口の増減を測ったのでは遅いのです。

東京都は実は近年、大変な目に遭っていることがありまして、都心の問題ではないのですが、青梅線、五日市線について昨年3月のJR東日本のダイヤ改正で1日当たり10本減らされました。

拝島以西です。これは青梅や羽村にとっては大変な打撃だったのです。今年3月のダイヤ改正でさらに1日7本減らされました。去年と今年で1日当たり計17本が拝島以西は減らされたわけです。

これは大変な打撃なのですが、私たちはJR東日本に対して「都市計画で決めるべきことを、JRが決めるのか」と申し上げました。

そうしたらさすがにJR東日本側が言うのは、「そうではなくて、既にもう減ってしまっているのです」と、けんもほろろの対応でしたが、おっしゃるとおりという面はないわけではなくて、私どもはこれから東京全体の鉄道のどこをどう維持していくのかということも議論しなければならない時代がいずれ来るわけです。

そういう意味で、今の人口動向で当面は高齢化率が低く、10年や20年、30年は大丈夫な鉄道がどこか、誤解や批判を恐れずにあえて具体的な路線名を申し上げると、武蔵野線とTXの将来展望が非常に明るいといえます。

これは思い当たる方がいらっしゃるかもしれません。武蔵野線に住んでいる人は、比較的若いわけです。それからTXも同様でございます。つまり新しくていい町づくりをすると比較的に若い人が住みます。

これは東京23区の中心各区が実感していることなのですが、いいマンションができるとその町の人口が増えるということがあります。人口が増減するというのは客観的な予見であるように思いがちなのですが、実をいうと町づくりの努力によってかなり変わってくるともいえるわけです。

そういったことをいろいろ考えると、実はTXの延伸で、八重洲口を通って鍛冶橋を通って銀座で曲がって臨海へ向かうコースは、私は具体的にそれで採算が取れるのかということについて検討していった方がいいのではないかと思います。5番、6番の複合系ということになります。

これで二つです。もう一つ本命がございまして、7番に「有楽町線の延伸(豊洲~住吉)」と書いてございます。

これは何かと言いますと、有楽町線側あるいは東西線側から見ると、ここは四つ目通りですけれども、有楽町線は豊洲、東西線側で言うと東陽町ということになります。

東西線も有楽町線も豊洲等に至るまでに、千葉方面から相当の混雑状況が生じるという実態がございます。特に東西線の浦安辺りでは毎朝、乗り切れない人がいるぐらい混雑しています。

そういう意味では東陽町で南北交通がないので、ここで移っていただくことはとても効果的ということがございますので、混雑解消という意味もあります。さらに、東陽町近辺は四つ目通り沿いに近年、マンションだけでなくオフィスビルがとても増えております。そういった傾向に対応するという意味合いもあります。

ただし、「有楽町線の延伸(豊洲~住吉)」というのは、いわゆる20世紀の運政審時代から地下鉄8号線の延伸と言ってきた名残でこういう表現をしています。

しかし、2000年にメトロ法ができて、帝都高速度交通営団が民営化されて株式会社になりました。東京メトロ株式会社です。

それによって新線を造れないことになりました。ですから、ご承知のように、日比谷線の虎ノ門新駅もメトロ株式会社が造るのではなく、URが中心となってスキームをつくって、関連ビル関係のデベロッパー事業者たちがお金を出し合うのを基本としております。

ただ、昔のメトロの人はとてもよく考えていらっしゃって、あそこで駅の間が2kmあるわけですが、ちょうど虎ノ門ヒルズから行く新駅の位置は、ホームが造れるように線路が平行になっていて斜面になっていない、坂になっていないということがあったので造れることになっています。

なので、文句は言えないわけですが、いずれにしろそういう形になっているので、これが地下鉄8号線のままで「有楽町線の延伸(豊洲~住吉)」といっても事業者がいないことになります。ですから、これは簡単で、ひっくり返して「都営線の延伸(住吉~豊洲)」というふうに考えると、多少は事情が変わってくるということがあります。

ただ、現在のように、東京都がこの種の公共事業をするのに世論の批判が相当強い状況だと、なかなか言い出しづらいということはあります。ただ、私はこういう世論の傾向は決して長続きするものではないだろうと思います。

近いうちにこの種の問題が進展していけば、新たに投資すべきは投資するという考え方に世論がなっていくととてもいいと思いますし、そういう努力を私たちは惜しんではならないと思います。

そういう意味で、ごちゃごちゃ書いてあることの説明に時間を費やしましたが、これが今日、私が最も言いたいことの一つでございます。

(2016年12月21日「その他レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国際競争力に資する鉄道ネットワーク~オリンピック・パラリンピックと都市 3/3】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国際競争力に資する鉄道ネットワーク~オリンピック・パラリンピックと都市 3/3のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!