- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3

2016年12月19日

日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3

【ポスト2020、魅力ある世界都市へ 訪日客数4000万人時代への挑戦】

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2016年10月18日「ポスト2020、魅力ある世界都市へ - 訪日客数4000万人時代への挑戦 -」をテーマにニッセイ基礎研シンポジウムを開催しました。

基調講演では明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 教授の青山 佾氏をお招きして「オリンピック・パラリンピックと都市」をテーマに講演頂きました。

いま2/3記事目を読んでいます

前回:2040年代の東京の都市像~オリンピック・パラリンピックと都市 1/3

3.日本と各国の計画の違い

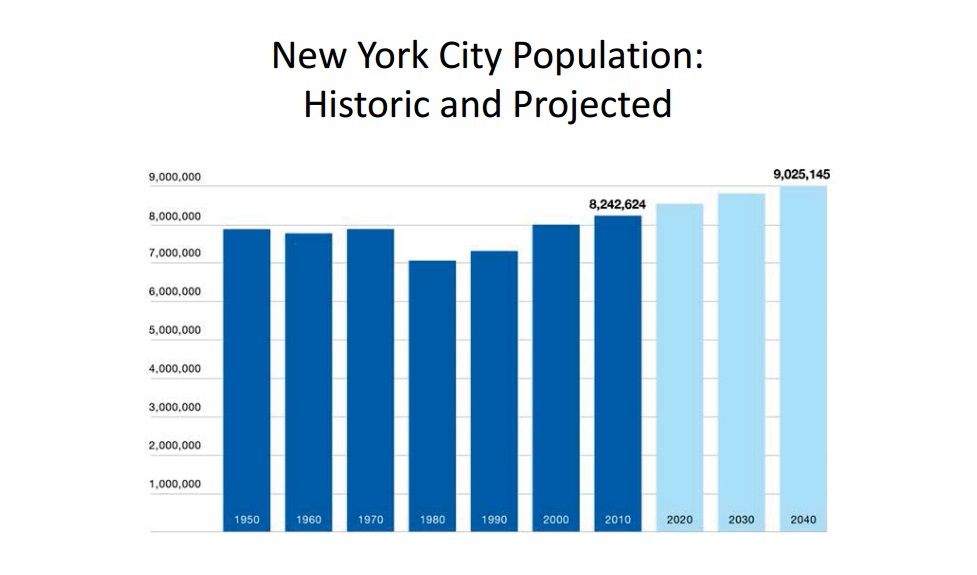

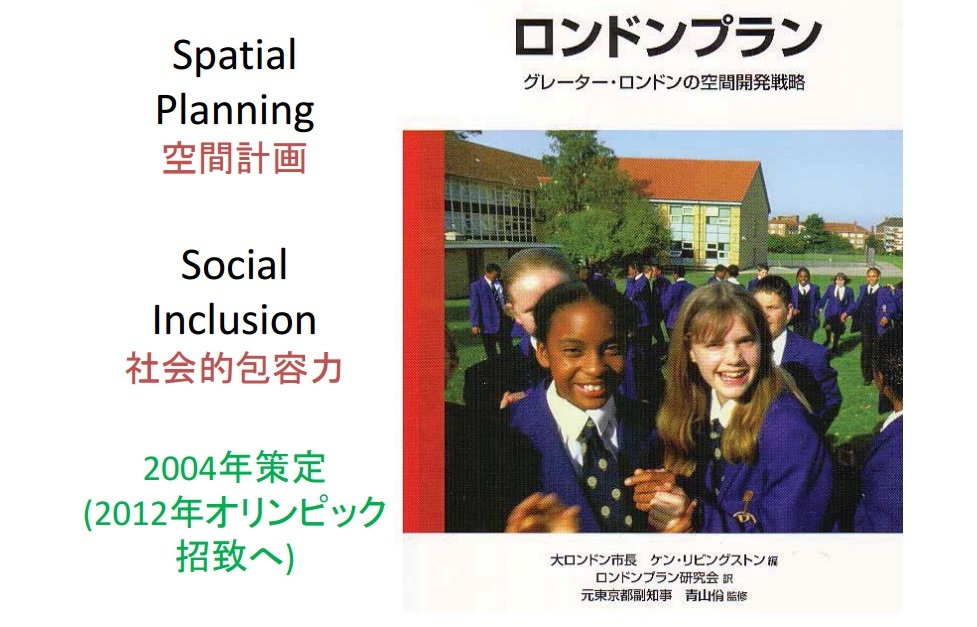

ここでもやはり戸数にして年間3万戸ずつ住宅を増やし、人口を増やしていく計画を出しております。そういう意味では、ニューヨークもロンドンも、移民を中心に人口を増やしていくという政策を公式に取っております。

東京はそういう政策を取っておりません。移民は増えるでしょうけれど、非常に緩いスピードで増えていくという考え方なのだと思います。そういう前提で都市計画を作っています。

実際にロンドンに行って、例えばテムズ川を船で上り下りしてみると、とにかくやたらという言い方は失礼ですが、とても巨大なマンションが次々と増えているのが現在のロンドンです。

それからニューヨークでも、これはブルームバーグ市長の時代からの計画ですけれども、イーストリバー沿いの東側、つまり主としてブロンクス、クイーンズ、ブルックリンに人口を増やすという考え方で、こういった絵を描いていました。

実際に今、ウィリアムズバーグのブルックリン区はどうなったかというと、このぐらい建物が建っています。

現在のニューヨークの最大の変化は、もちろんハドソンヤードも注目なのですが、オフィスビルが中心で、ブルックリン区のウィリアムズバーグ近辺ではかなり高層ビルの住宅増が行われています。ここからフェリーに乗ると5分でマンハッタンの国連ビルの下に着きます。

すぐそばに地下鉄駅がなくて、地下鉄駅へ行くのに5~6分歩くのが不便なのですが、とにかくフェリーで5分ぐらいで渡れてしまう場所であります。

ただ、ニューヨークもロンドンも、共通の難点はとにかく地下鉄が非常に不便であることです。これはニューヨークのタイムズスクエア駅です。

ついこの間撮った写真ですが、ホームに人が歩いています。生きているホームに、黄色いテープが貼ってあります。くぐってはいけないのですが、くぐって写真を撮ると、こうなります。

こんないいかげんな工事をしていていいのかと誰も注意しません。写真を撮った本人の私が怒るぐらい、いいかげんな工事をやっています。これは昼間のタイムズスクエア駅です。ニューヨーク中の地下鉄では常に昼間にレールを取り換えています。24時間運行なので昼間にやる他ないのですが、誠に不便な地下鉄です。

でも、ニューヨーク市役所に言わせると、これが自慢です。ハドソンヤードに数十年ぶりに新駅が一つできまして、これは誠に立派な駅かと思います。走っている電車は、必ずしも立派ではないですが。

東京はそういう政策を取っておりません。移民は増えるでしょうけれど、非常に緩いスピードで増えていくという考え方なのだと思います。そういう前提で都市計画を作っています。

実際にロンドンに行って、例えばテムズ川を船で上り下りしてみると、とにかくやたらという言い方は失礼ですが、とても巨大なマンションが次々と増えているのが現在のロンドンです。

それからニューヨークでも、これはブルームバーグ市長の時代からの計画ですけれども、イーストリバー沿いの東側、つまり主としてブロンクス、クイーンズ、ブルックリンに人口を増やすという考え方で、こういった絵を描いていました。

実際に今、ウィリアムズバーグのブルックリン区はどうなったかというと、このぐらい建物が建っています。

現在のニューヨークの最大の変化は、もちろんハドソンヤードも注目なのですが、オフィスビルが中心で、ブルックリン区のウィリアムズバーグ近辺ではかなり高層ビルの住宅増が行われています。ここからフェリーに乗ると5分でマンハッタンの国連ビルの下に着きます。

すぐそばに地下鉄駅がなくて、地下鉄駅へ行くのに5~6分歩くのが不便なのですが、とにかくフェリーで5分ぐらいで渡れてしまう場所であります。

ただ、ニューヨークもロンドンも、共通の難点はとにかく地下鉄が非常に不便であることです。これはニューヨークのタイムズスクエア駅です。

ついこの間撮った写真ですが、ホームに人が歩いています。生きているホームに、黄色いテープが貼ってあります。くぐってはいけないのですが、くぐって写真を撮ると、こうなります。

こんないいかげんな工事をしていていいのかと誰も注意しません。写真を撮った本人の私が怒るぐらい、いいかげんな工事をやっています。これは昼間のタイムズスクエア駅です。ニューヨーク中の地下鉄では常に昼間にレールを取り換えています。24時間運行なので昼間にやる他ないのですが、誠に不便な地下鉄です。

でも、ニューヨーク市役所に言わせると、これが自慢です。ハドソンヤードに数十年ぶりに新駅が一つできまして、これは誠に立派な駅かと思います。走っている電車は、必ずしも立派ではないですが。

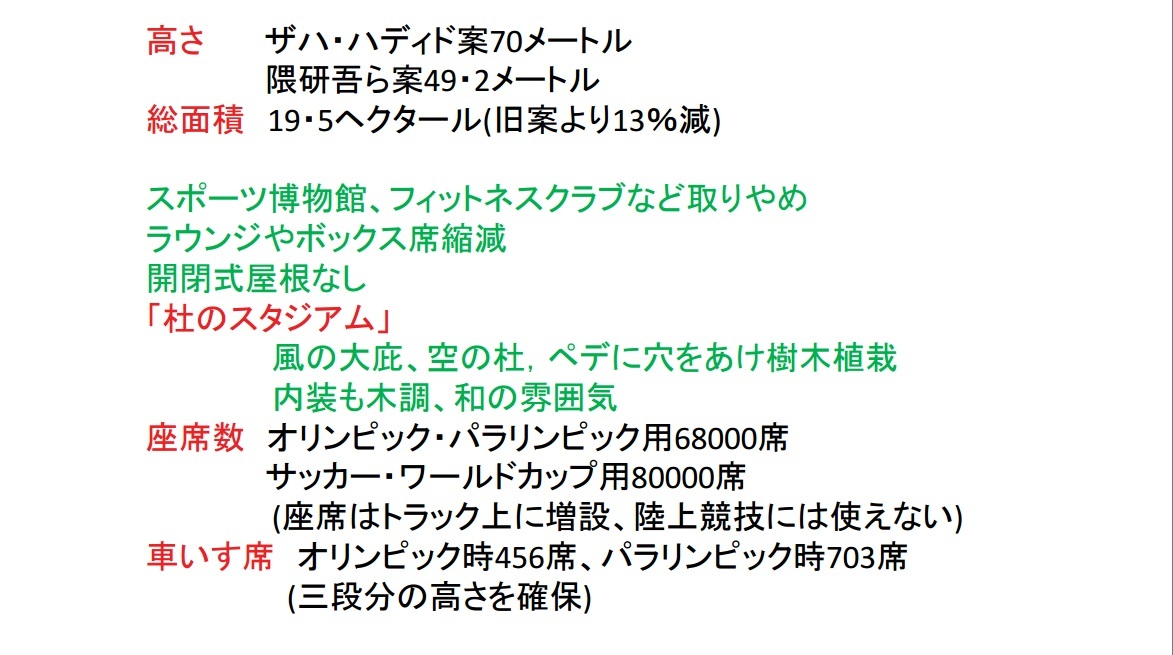

4.新国立競技場の建て替え

いろいろあったのは皆さんご承知のとおりです。

最初はザハ・ハディドでした。私たちはこれでオリンピックの招致活動をしました。後ろに新宿副都心が映っている風景が誠に良くて、私たちはこのおかげで招致運動をしやすかったというのが事実です。

これは北京の金融地区に造られたザハ・ハディドの建物です。そんなに悪くないと私たちは思いますが、いろいろあって駄目ということになりました。

いろいろあって駄目になった中で、一つだけあまり論議されていない重要な論点を申し上げておきますと、車椅子席です。

オリンピックでは原則、観客席の1%が車椅子席として求められます。パラリンピックでは1.2~1.7%の車椅子席が求められます。

例えばアメリカだったら、車椅子席を競技場、劇場等に求めるバリアフリー法が2000年ごろに定められ、その後徐々に強化されています。その頃できたヤンキースタジアムは、大リーグ中継などを見ても、観客席がとても切り立った崖のように急峻であることに気が付いた方もいらっしゃると思います。

このように各フロアに壁を造っています。前の観客が総立ちになっても、車椅子に座ったままグラウンドが見られるという基準が各フロアに設けられているので、各フロア2~3段分の壁があるのが、車椅子席の現実です。

同時に、通路は広くなり、エレベーターも広くて多くなりました。さらに言うと車椅子用トイレもたくさん造ることになりまして、はっきり言ってスタジアムも劇場も造り替えないと対応できないことになります。

東京ドームはホームページで見ると、車椅子席は17席ぐらいしかないように読めます。ヤンキースタジアムは、約1500席あります。こういったことが今回のオリンピックでは求められます。

お金は掛かっても、オリンピックによってこうして車椅子席を劇場やスタジアムや展示場に造っていくということは、日本の社会を変化させるにはとてもいいことだという考え方もあるのですが、なかなか今は支持されていないということだと思います。

例えば、こういうラウンジ席などもLターン(かぎ型)になっていると車椅子が曲がりにくいので、T型にするという要求もあります。

さらに言うと、スタジアム内の高級ラウンジであっても、左側のようにいすが置いてなくて、テーブルもカウンターも低くて、車椅子対応というものも求められることになりますので、結局スタジアムは全面改造ということになります。

さらにバスもそうです。例えばロサンゼルスなどでは、地下鉄は少ししかなくて、あの広い大都市が基本的に路線バスで賄われているわけですが、このように必ず運転席からボタン一つで板が下りてきて、収納できる形になっていて、心理的負担がやや少なくて済みます。

ついでに、自転車を載せる場所もロスの全ての路線バスにあります。これはヨーロッパ、アメリカではかなりよく見掛ける光景ですけれど、日本にはありません。

今度のオリンピックで自転車を抱えてくる人たちも相当いると考えると、こういうことは日本ではできないことを最初から言っておかなければならないことになります。

アメリカはそうだとして、ロンドンはどうかというと、ヒースロー空港から15分で行くパディントン駅はロンドンの西の都心に当たると思いますが、パディントン駅のホームは現在このように自転車置き場になっています。

これはいいことなのか、悪いことなのかというと、向こうに見えるのは列車なのですが、こんな感じになっています。いかにホームが今まで無駄に広かったかということかもしれませんが、このぐらいヨーロッパとアメリカは今、自転車ブームであることを私たちは知っていなければならないということになります。

地下鉄も含めて自転車乗せ場があるのは普通なわけで、これも日本ではできないのですが、意識はしておかなければならないことになると思います。

国立競技場に戻ります。これは森ビルの1000分の1都市模型を写真に撮ったものなのですが、左側に既に取り壊した国立競技場がございます。

今回これの決着が付いたわけですが、都市計画的に言うと、この写真に見えるように右側が青山通りです。写真の上にある大きな緑が東宮御所の緑ですが、この辺の街区がとても小さいということがお分かりになろうかと思います。

これをどう再開発していくかということがむしろ、国立競技場もさることながら、とても大きな都市計画上の論点になります。

なお、これはなぜああいう議論になったのか、いまだに疑問なのですが、聖火台です。聖火台がないというのは全く問題ではありません。

普通は、最後に開会式のイベントのサプライズを決めて聖火台を作ればいいというもので、ちなみにロスは夏のオリンピックを2回やっていますけれど、このようなものです。

恐らく4年後の東京の開会式・閉会式は、日本の映像技術を相当駆使したものになるだろうと思います。私は『Olympic Cities』という本を各都市の人たちと同報メールでやりとりしているのですが、リオの閉会式で一番評判が良かったのは日本の映像でした。

最後を皆さんは覚えていますか。グリーンの土管から「安倍マリオ」が出てきたこともさることながら、ブルーの色調の映像で富士山やスカイツリーが映る場面がありました。

あの辺の演出が日本はとても良かったといわれています。ご承知のように、外国人はそういう場面の議論で日本人をあまり褒めないのですが、あの閉会式の日本の映像は非常に評判が良かったです。

最初はザハ・ハディドでした。私たちはこれでオリンピックの招致活動をしました。後ろに新宿副都心が映っている風景が誠に良くて、私たちはこのおかげで招致運動をしやすかったというのが事実です。

これは北京の金融地区に造られたザハ・ハディドの建物です。そんなに悪くないと私たちは思いますが、いろいろあって駄目ということになりました。

いろいろあって駄目になった中で、一つだけあまり論議されていない重要な論点を申し上げておきますと、車椅子席です。

オリンピックでは原則、観客席の1%が車椅子席として求められます。パラリンピックでは1.2~1.7%の車椅子席が求められます。

例えばアメリカだったら、車椅子席を競技場、劇場等に求めるバリアフリー法が2000年ごろに定められ、その後徐々に強化されています。その頃できたヤンキースタジアムは、大リーグ中継などを見ても、観客席がとても切り立った崖のように急峻であることに気が付いた方もいらっしゃると思います。

このように各フロアに壁を造っています。前の観客が総立ちになっても、車椅子に座ったままグラウンドが見られるという基準が各フロアに設けられているので、各フロア2~3段分の壁があるのが、車椅子席の現実です。

同時に、通路は広くなり、エレベーターも広くて多くなりました。さらに言うと車椅子用トイレもたくさん造ることになりまして、はっきり言ってスタジアムも劇場も造り替えないと対応できないことになります。

東京ドームはホームページで見ると、車椅子席は17席ぐらいしかないように読めます。ヤンキースタジアムは、約1500席あります。こういったことが今回のオリンピックでは求められます。

お金は掛かっても、オリンピックによってこうして車椅子席を劇場やスタジアムや展示場に造っていくということは、日本の社会を変化させるにはとてもいいことだという考え方もあるのですが、なかなか今は支持されていないということだと思います。

例えば、こういうラウンジ席などもLターン(かぎ型)になっていると車椅子が曲がりにくいので、T型にするという要求もあります。

さらに言うと、スタジアム内の高級ラウンジであっても、左側のようにいすが置いてなくて、テーブルもカウンターも低くて、車椅子対応というものも求められることになりますので、結局スタジアムは全面改造ということになります。

さらにバスもそうです。例えばロサンゼルスなどでは、地下鉄は少ししかなくて、あの広い大都市が基本的に路線バスで賄われているわけですが、このように必ず運転席からボタン一つで板が下りてきて、収納できる形になっていて、心理的負担がやや少なくて済みます。

ついでに、自転車を載せる場所もロスの全ての路線バスにあります。これはヨーロッパ、アメリカではかなりよく見掛ける光景ですけれど、日本にはありません。

今度のオリンピックで自転車を抱えてくる人たちも相当いると考えると、こういうことは日本ではできないことを最初から言っておかなければならないことになります。

アメリカはそうだとして、ロンドンはどうかというと、ヒースロー空港から15分で行くパディントン駅はロンドンの西の都心に当たると思いますが、パディントン駅のホームは現在このように自転車置き場になっています。

これはいいことなのか、悪いことなのかというと、向こうに見えるのは列車なのですが、こんな感じになっています。いかにホームが今まで無駄に広かったかということかもしれませんが、このぐらいヨーロッパとアメリカは今、自転車ブームであることを私たちは知っていなければならないということになります。

地下鉄も含めて自転車乗せ場があるのは普通なわけで、これも日本ではできないのですが、意識はしておかなければならないことになると思います。

国立競技場に戻ります。これは森ビルの1000分の1都市模型を写真に撮ったものなのですが、左側に既に取り壊した国立競技場がございます。

今回これの決着が付いたわけですが、都市計画的に言うと、この写真に見えるように右側が青山通りです。写真の上にある大きな緑が東宮御所の緑ですが、この辺の街区がとても小さいということがお分かりになろうかと思います。

これをどう再開発していくかということがむしろ、国立競技場もさることながら、とても大きな都市計画上の論点になります。

なお、これはなぜああいう議論になったのか、いまだに疑問なのですが、聖火台です。聖火台がないというのは全く問題ではありません。

普通は、最後に開会式のイベントのサプライズを決めて聖火台を作ればいいというもので、ちなみにロスは夏のオリンピックを2回やっていますけれど、このようなものです。

恐らく4年後の東京の開会式・閉会式は、日本の映像技術を相当駆使したものになるだろうと思います。私は『Olympic Cities』という本を各都市の人たちと同報メールでやりとりしているのですが、リオの閉会式で一番評判が良かったのは日本の映像でした。

最後を皆さんは覚えていますか。グリーンの土管から「安倍マリオ」が出てきたこともさることながら、ブルーの色調の映像で富士山やスカイツリーが映る場面がありました。

あの辺の演出が日本はとても良かったといわれています。ご承知のように、外国人はそういう場面の議論で日本人をあまり褒めないのですが、あの閉会式の日本の映像は非常に評判が良かったです。

(2016年12月19日「その他レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2040年代の東京の都市像~オリンピック・パラリンピックと都市 1/3

- 国際競争力に資する鉄道ネットワーク~オリンピック・パラリンピックと都市 3/3

- リオ2016報告-文化プログラムを中心に

- 文化の祭典、ロンドンオリンピック――東京オリンピック2020に向けて

- 【人手不足時代の企業経営】ニッセイ基礎研シンポジウム

- 日本のインバウンド~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 1/4

- アートから東京2020とその先を考える~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 2/4

- 魅力ある世界都市とは~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 3/4

- ポスト2020の課題と対応策~魅力ある世界都市へのプロセスと課題 4/4

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本と各国の計画の違い~オリンピック・パラリンピックと都市 2/3のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!