- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 若年層の消費実態(4)-「高級ブランド離れ」「クルマ離れ」は本当か?

2016年09月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――クルマ関係費の変化

1|若年単身勤労者世帯の「自動車関係費」の変化~男性は減少傾向、女性は増加傾向、薄まる性差

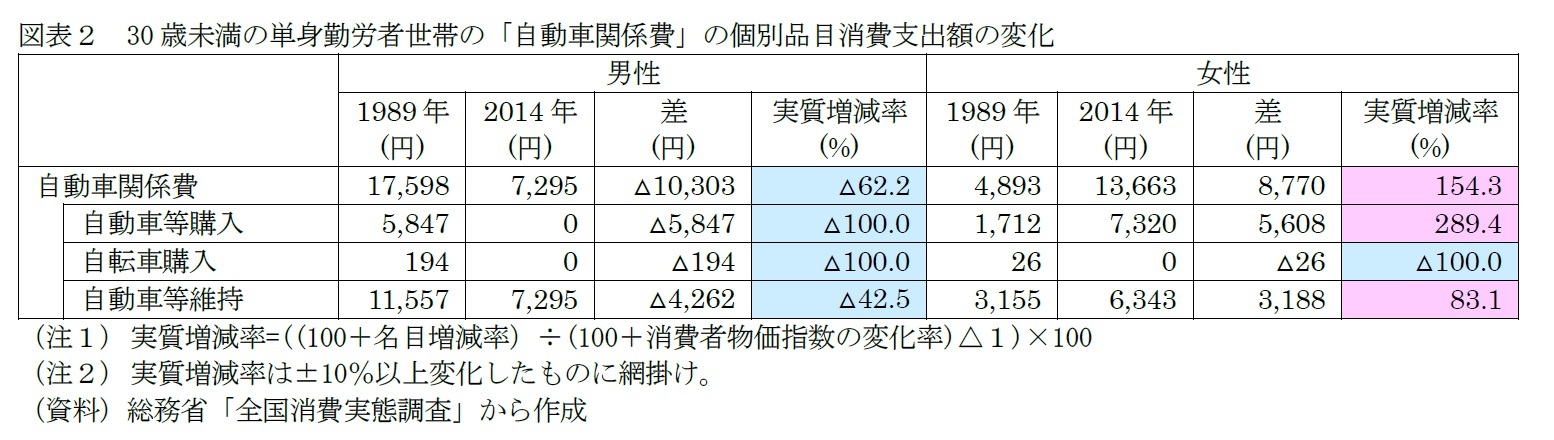

次に、自動車関係の支出について確認する。30歳未満の単身勤労者世帯の「自動車関係費」について、1989年のバブル期と2014年を比べると、男性は1.8万円から7.3千円へと半額以下に減少する一方、女性は4.9千円から1.4万円へ大幅に増加している(図表2)。その結果、2014年の「自動車関係費」は、30歳未満の単身勤労者世帯では男女逆転している。

なお、「若年層の消費実態(1)~収入が増えても、消費は抑える今の若者たち」でも触れた通り、総務省「全国消費実態調査」では単身勤労者世帯の集計世帯数が減少傾向にある。よって、特に自動車など、高額で購入頻度の低い品目の変化を読み取るには、当該年度だけでなく過去からの傾向にも留意する必要がある。

次に、自動車関係の支出について確認する。30歳未満の単身勤労者世帯の「自動車関係費」について、1989年のバブル期と2014年を比べると、男性は1.8万円から7.3千円へと半額以下に減少する一方、女性は4.9千円から1.4万円へ大幅に増加している(図表2)。その結果、2014年の「自動車関係費」は、30歳未満の単身勤労者世帯では男女逆転している。

なお、「若年層の消費実態(1)~収入が増えても、消費は抑える今の若者たち」でも触れた通り、総務省「全国消費実態調査」では単身勤労者世帯の集計世帯数が減少傾向にある。よって、特に自動車など、高額で購入頻度の低い品目の変化を読み取るには、当該年度だけでなく過去からの傾向にも留意する必要がある。

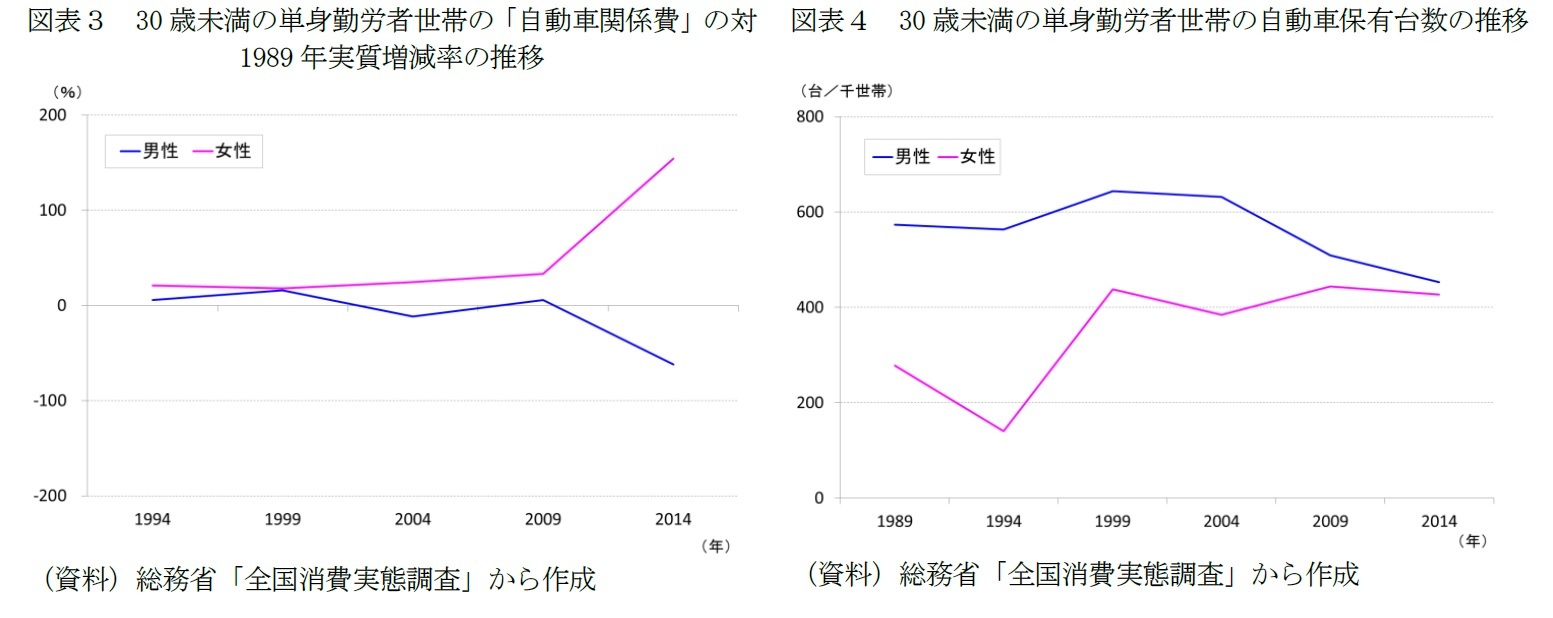

1989年から2014年までの30歳未満の単身勤労者世帯の「自動車関係費」の推移を見ると、実質増減率は、男性では2009年までは横ばい・減少傾向で推移し、2014年で大幅に低下している(図表3)。女性では上昇傾向だが、2014年で著しく上昇している。

これは「自動車関係費」の内訳の多くを占める「自動車等購入」において、2014年では男性は0円である一方、女性は7.3千円であることが大きく影響している。また、同様に「自動車関係費」の内訳の多くを占める「自動車等維持」については、2014年では男性は7.3千円、女性は6.3千円であり、男性の方が多い。なお、「自動車等維持」は、1989年以降、男性は減少する一方、女性は増加しており、男女差は縮小傾向にある。また、30歳未満の単身勤労者世帯の自動車保有台数の変化を見ると、男性では減少し、女性では増加した結果、男女差が縮小している(図表4)。

集計世帯数の問題から、2014年の「自動車関係費」の男女逆転については、次回の調査もあわせて傾向を読み取る必要があるが、自動車関連の支出については、男性はおおむね減少傾向、女性は増加傾向にあるようだ。

つまり、一人暮らしの若者では、男性は「クルマ離れ」の傾向があるが、女性は「クルマ離れ」をしておらず、むしろクルマ利用は増えている。その結果、男女のクルマの利用状況は近づいている。

これは「自動車関係費」の内訳の多くを占める「自動車等購入」において、2014年では男性は0円である一方、女性は7.3千円であることが大きく影響している。また、同様に「自動車関係費」の内訳の多くを占める「自動車等維持」については、2014年では男性は7.3千円、女性は6.3千円であり、男性の方が多い。なお、「自動車等維持」は、1989年以降、男性は減少する一方、女性は増加しており、男女差は縮小傾向にある。また、30歳未満の単身勤労者世帯の自動車保有台数の変化を見ると、男性では減少し、女性では増加した結果、男女差が縮小している(図表4)。

集計世帯数の問題から、2014年の「自動車関係費」の男女逆転については、次回の調査もあわせて傾向を読み取る必要があるが、自動車関連の支出については、男性はおおむね減少傾向、女性は増加傾向にあるようだ。

つまり、一人暮らしの若者では、男性は「クルマ離れ」の傾向があるが、女性は「クルマ離れ」をしておらず、むしろクルマ利用は増えている。その結果、男女のクルマの利用状況は近づいている。

3|業界団体による「クルマ離れ」の考察~リスク回避志向の強まりのほか、ネットの普及によるライフスタイルの変化やクルマ以外の魅力的な娯楽の増加などによって相対的にクルマへの関心が低下

若者の「クルマ離れ」については、一般社団法人日本自動車工業会「2008年度乗用車市場動向調査~クルマ市場におけるエントリー世代のクルマ意識~」における考察もある。

同調査によれば、若者に運転免許取得意向や自動車購入意向を尋ねると、大都市に住む男性で「クルマ離れ」が進んでいる様子が見られるものの、女性や地方居住者では購入意向が高く、昔と同水準だそうだ。しかし、「買いたい」という強い購入意欲があるわけではなく、購入予定時期の先延ばしも見られ、実際の購入には結びつきにくい状況のようだ。

強い購入意欲が湧かない原因については、クルマに対する負担が効用を上回っているためとしている。その背景として、今の若者は景気低迷の中で育ち、保守的な価値観を持っているため、事故などのリスクを懸念する姿勢が強いこと、また、ゲームや携帯電話、パソコンの普及により、屋内で過ごすことが多い上、移動せずとも、いつでも友人とコミュニケーションを取れる環境にあることで、結果的にクルマの使用機会が減っているとしている。さらに、モノがあふれ、クルマ以外にも周囲に魅力的な商品・サービスも増えたことで、相対的にクルマの魅力が低下したと言う。

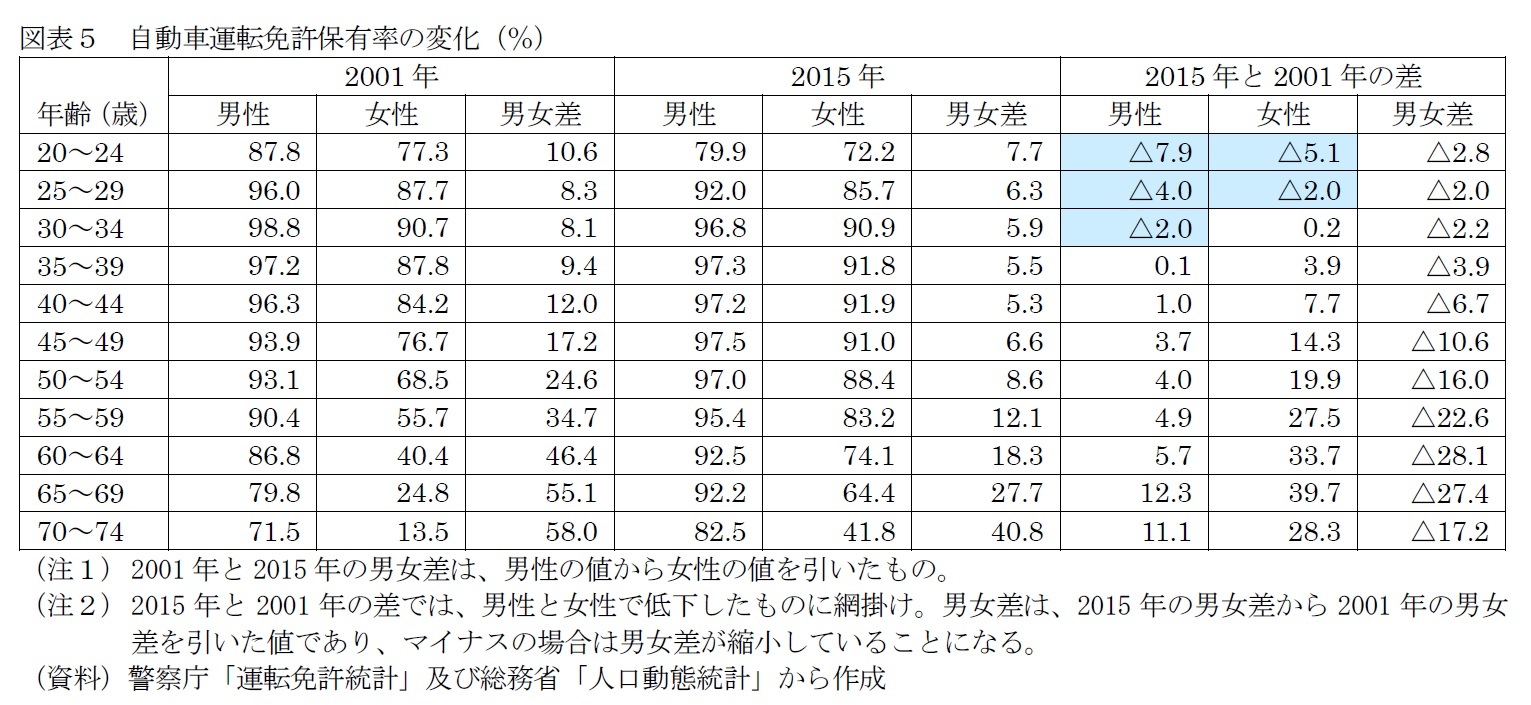

以上の総務省「全国消費実態調査」の30歳未満の単身勤労者世帯の自動車関係費の変化と自動車運転免許保有率の変化、業界団体の考察を合わせると、若者の「クルマ離れ」は大都市に住む男性や一人暮らしの男性で進む一方、一人暮らしの女性ではクルマ利用が増えており、若者の間でも温度差がある。しかし、娯楽の増加やリスク回避志向の強まりなどからクルマに感じる魅力は全体的に低下することで、運転免許保有率は下がり、若者の「クルマ離れ」と言われることにつながっているようだ。

若者の「クルマ離れ」については、一般社団法人日本自動車工業会「2008年度乗用車市場動向調査~クルマ市場におけるエントリー世代のクルマ意識~」における考察もある。

同調査によれば、若者に運転免許取得意向や自動車購入意向を尋ねると、大都市に住む男性で「クルマ離れ」が進んでいる様子が見られるものの、女性や地方居住者では購入意向が高く、昔と同水準だそうだ。しかし、「買いたい」という強い購入意欲があるわけではなく、購入予定時期の先延ばしも見られ、実際の購入には結びつきにくい状況のようだ。

強い購入意欲が湧かない原因については、クルマに対する負担が効用を上回っているためとしている。その背景として、今の若者は景気低迷の中で育ち、保守的な価値観を持っているため、事故などのリスクを懸念する姿勢が強いこと、また、ゲームや携帯電話、パソコンの普及により、屋内で過ごすことが多い上、移動せずとも、いつでも友人とコミュニケーションを取れる環境にあることで、結果的にクルマの使用機会が減っているとしている。さらに、モノがあふれ、クルマ以外にも周囲に魅力的な商品・サービスも増えたことで、相対的にクルマの魅力が低下したと言う。

以上の総務省「全国消費実態調査」の30歳未満の単身勤労者世帯の自動車関係費の変化と自動車運転免許保有率の変化、業界団体の考察を合わせると、若者の「クルマ離れ」は大都市に住む男性や一人暮らしの男性で進む一方、一人暮らしの女性ではクルマ利用が増えており、若者の間でも温度差がある。しかし、娯楽の増加やリスク回避志向の強まりなどからクルマに感じる魅力は全体的に低下することで、運転免許保有率は下がり、若者の「クルマ離れ」と言われることにつながっているようだ。

4――おわりに

本稿では、総務省「全国消費実態調査」における30歳未満の単身勤労者世帯の被服費と自動車関係費の変化を確認するとともに、消費社会の変化もあわせて考察した。

1989年のバブル期と比べて2014年では、男女とも被服費が大幅に減少している。景気低迷による節約志向もあるかもしれないが、ファスト・ファッションの台頭などにより、現在では、安価で高品質な衣料品が増え、お金を出さずとも最新の流行を楽しめる状況にある。また、モノがあふれ成熟した消費社会で生まれ育ってきたために、バブル期に見られたような高いモノ=良いモノという価値観は薄れ、物質的欲求も弱まっている可能性もある。これらを背景に、今の若者では、ひと昔前よりも少額でもハイレベルな消費生活を楽しめるようになっている。さらに、「高級ブランド」への憧れも薄れ、「高級ブランド離れ」をすることで、ファッションにかける費用が大幅に低下しているという見方ができる。

「クルマ離れ」については、娯楽の増加やリスク回避志向の強まりなどからクルマに感じる魅力が弱まっていることを背景に、若い年代ほど運転免許保有率が低下し、「クルマ離れ」をしている様子がうかがえる。しかし、細かく状況を見ると、大都市の男性や一人暮らしの男性では「クルマ離れ」が進む一方、一人暮らしの女性ではクルマ利用は増えているなど、若者の間で温度差がある様子も確認できた。

1989年のバブル期と比べて2014年では、男女とも被服費が大幅に減少している。景気低迷による節約志向もあるかもしれないが、ファスト・ファッションの台頭などにより、現在では、安価で高品質な衣料品が増え、お金を出さずとも最新の流行を楽しめる状況にある。また、モノがあふれ成熟した消費社会で生まれ育ってきたために、バブル期に見られたような高いモノ=良いモノという価値観は薄れ、物質的欲求も弱まっている可能性もある。これらを背景に、今の若者では、ひと昔前よりも少額でもハイレベルな消費生活を楽しめるようになっている。さらに、「高級ブランド」への憧れも薄れ、「高級ブランド離れ」をすることで、ファッションにかける費用が大幅に低下しているという見方ができる。

「クルマ離れ」については、娯楽の増加やリスク回避志向の強まりなどからクルマに感じる魅力が弱まっていることを背景に、若い年代ほど運転免許保有率が低下し、「クルマ離れ」をしている様子がうかがえる。しかし、細かく状況を見ると、大都市の男性や一人暮らしの男性では「クルマ離れ」が進む一方、一人暮らしの女性ではクルマ利用は増えているなど、若者の間で温度差がある様子も確認できた。

(2016年09月16日「基礎研レター」)

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若年層の消費実態(4)-「高級ブランド離れ」「クルマ離れ」は本当か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若年層の消費実態(4)-「高級ブランド離れ」「クルマ離れ」は本当か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!