- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 若年層の消費実態(3)-「アルコール離れ」・「外食離れ」は本当か?

2016年06月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

■要旨

■目次

1――はじめに

2――食料費の内訳の変化

1|若年単身勤労者世帯の男性の変化

~「外食離れ」、家で料理・調理食品が増加。「アルコール離れ」も。

2|若年単身勤労者世帯の女性の変化

~「外食離れ」のほか家での料理も減り、調理食品が増加。

3|若年単身勤労者世帯の男女差

~外食は男性、食材は女性で多い。薄まる食料費内訳の男女差。

3――若年層の「外食離れ」の背景

~節約・健康志向だけでなく、外食産業超過・価格下落の恩も。

4――若年層の飲酒状況

~20代と中年男性で「アルコール離れ」、高齢男性と30代以上の女性で飲酒増。

5――おわりに

- 本稿では、総務省「全国消費実態調査」における30歳未満の単身勤労者世帯の食費内訳の変化を確認したところ、男性では「外食離れ」・「アルコール離れ」をして、家で料理をしたり調理食品を食べるようになっている様子がうかがえた。

- 一方、30歳未満の単身勤労者世帯の女性では「外食離れ」のほか、男性並に働く女性が増えた影響か、家で料理をすることが減り、調理食品を食べるようになっている様子がうかがえた。

- 男女の食費内訳を比べると、外食は男性、食材は女性で多い傾向があるが、支出額の男女差はバブル期より縮小しており、食料費内訳における性差は薄まっていた。

- 「外食離れ」の背景には、若年層の厳しい経済環境による節約志向や国民的な健康志向の高まりのほか、外食産業の多様化・価格競争の激化等の恩恵を受けていることもあげられる。現在では安価で高品質な外食サービスが増えている。

- 「アルコール離れ」については、厚生労働省「国民健康・栄養調査」の飲酒習慣率も確認すると、この10年余りで20代男女の飲酒習慣率は半数以上低下し、確かに「アルコール離れ」をしていた。なお、男性では30~50代でも「アルコール離れ」をしており、今、飲酒が増えているのは高齢男性と30代以上の女性であった。

■目次

1――はじめに

2――食料費の内訳の変化

1|若年単身勤労者世帯の男性の変化

~「外食離れ」、家で料理・調理食品が増加。「アルコール離れ」も。

2|若年単身勤労者世帯の女性の変化

~「外食離れ」のほか家での料理も減り、調理食品が増加。

3|若年単身勤労者世帯の男女差

~外食は男性、食材は女性で多い。薄まる食料費内訳の男女差。

3――若年層の「外食離れ」の背景

~節約・健康志向だけでなく、外食産業超過・価格下落の恩も。

4――若年層の飲酒状況

~20代と中年男性で「アルコール離れ」、高齢男性と30代以上の女性で飲酒増。

5――おわりに

1――はじめに

「若年層の消費実態(2)」では、総務省「全国消費実態調査」における30歳未満の単身勤労者世帯の消費支出の変化に注目した。1989年のバブル期と2014年を比べると、男女とも可処分所得が増えているにも関わらず、消費支出は減っていた。また、消費支出の内訳を見ると、男女とも食料費や被服費が減り、住居費が増えていた。なお、食費は1989年以降、男女とも減少傾向にあり、直近ではバブル期と比べて3割程度も減っていた。また、男女の支出金額の差を見ると、多くの内訳項目で男女の金額差が小さくなっており、消費内容の性差が薄まっている様子がうかがえた。

第三弾の本稿では、食料費の内訳の変化に注目する。世間では若者の「アルコール離れ」や「外食離れ」など、若者の「○○離れ」がよく言われるが、実際はどうなっているのだろうか。現在の若者の特徴をよりイメージしやすくするために、バブル期の若者と対比していく。

第三弾の本稿では、食料費の内訳の変化に注目する。世間では若者の「アルコール離れ」や「外食離れ」など、若者の「○○離れ」がよく言われるが、実際はどうなっているのだろうか。現在の若者の特徴をよりイメージしやすくするために、バブル期の若者と対比していく。

2――食料費の内訳の変化

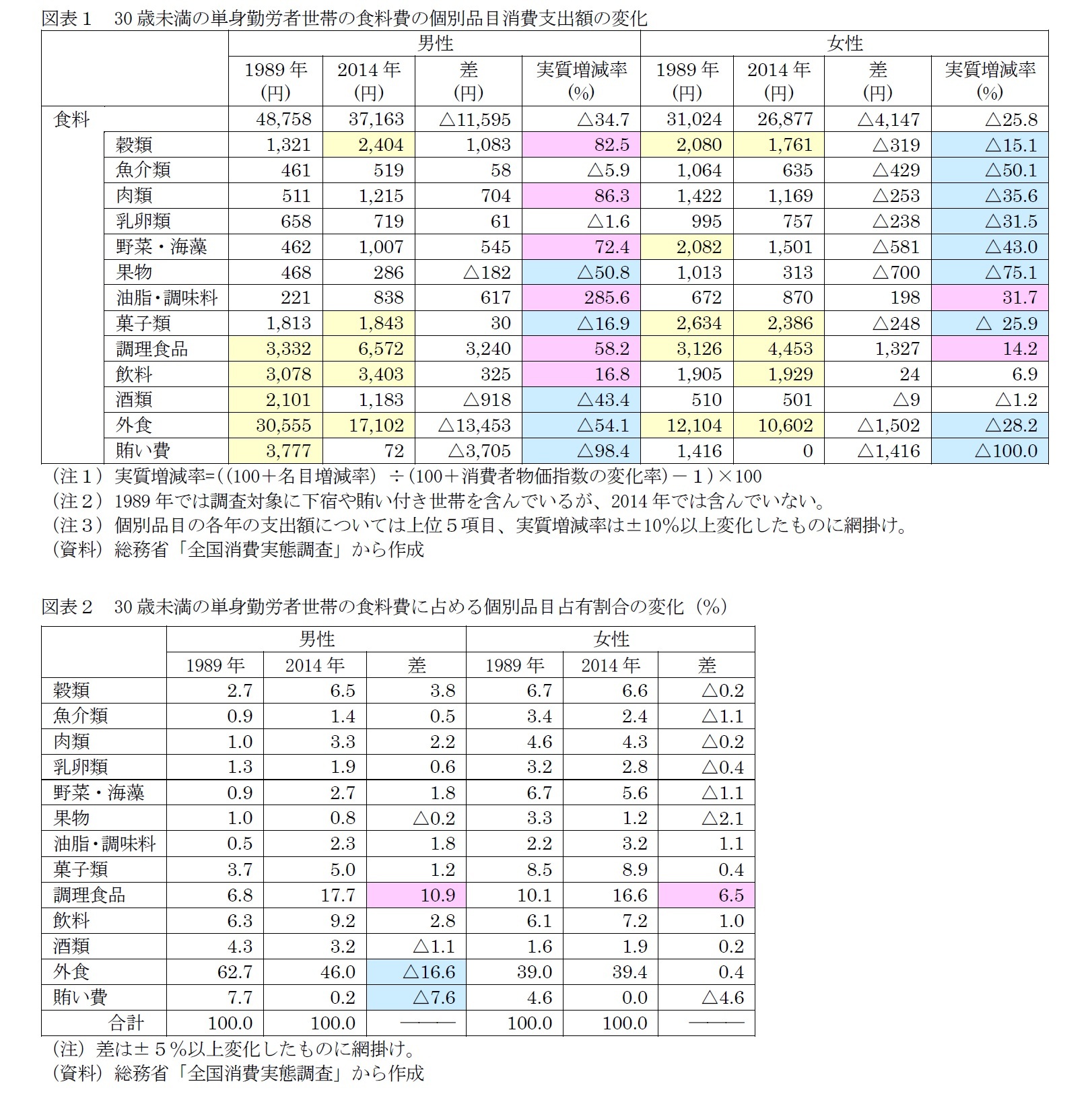

2014年でも圧倒的に多いものは1位「外食」(1.7万円)だが、1989年と比べると、支出は半分程度に減り(△1.3万円、実質増減率は△54.1%)、食料費に占める割合も46.0%(△16.6%)へ低下している。2位以下については、2位「調理食品」(6.6千円)、3位「飲料」(3.4千円)、4位「穀類」(2.4千円)、5位「菓子類」(1.8千円)と続く。1989年では上位5位までに「賄い費1」と「酒類」が入っていたが、2014年ではこれらの代わりに「穀類」と「菓子類」が入っている。

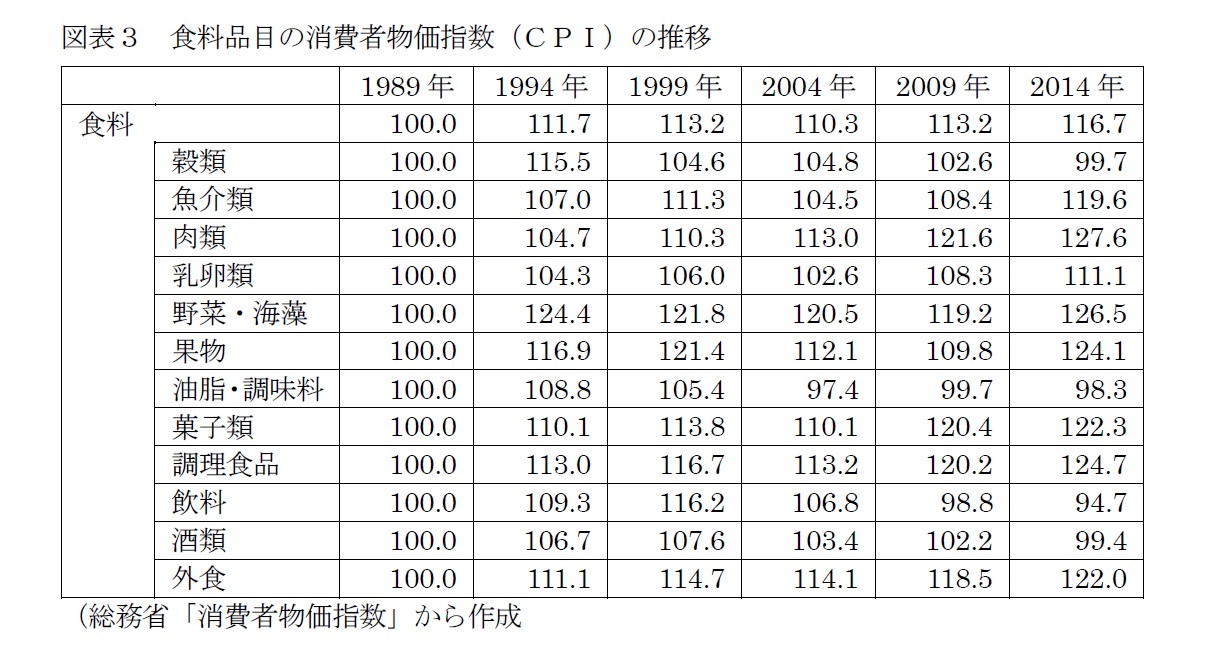

個別品目の実質増減率を見ると、最も増加しているものは「油脂・調味料」(+285.6%)であり、大幅に増えている。このほか、「肉類」(+86.3%)、「穀類」(+82.5%)、「野菜・海草」(+72.4%)、「調理食品」(58.2%)も50%を超えて比較的大きく増加している。一方、最も減少しているものは、「賄い費」を除くと、「外食」(△54.1%)であり、次いで「果物」(△50.8%)、「酒類」(△43.4%)の減少幅も比較的大きい。

つまり、30歳未満の単身勤労者世帯の男性では、調味料や食材、調理食品の支出が増えて、外食が減っており、外食を減らして、代わりに調味料や食材を買って家で料理をしたり、惣菜などを買って家で食べるようになっている様子がうかがえる。30歳未満の単身勤労者世帯の男性では、確かに「外食離れ」をしているようだ。なお、「外食離れ」の背景には、(1)現在の若者は厳しい経済環境にあり、将来の収入増に対して明るい見通しも持ちにくい2ため、節約志向が高いと考えられること、(2)近年の国民的な健康志向の高まり3などが影響している可能性がある。これらのほか、(3)外食産業の変化も考えられるが、(3)については3節で述べたい。

なお、30歳未満の単身勤労者世帯の男性では、酒類や果物の支出が減っていることから、「アルコール離れ」や「フルーツ離れ」の様子もうかがえる。「アルコール離れ」については4節で再度触れるが、「フルーツ離れ」は国民的な課題のようだ。農林水産省「果樹をめぐる情勢(平成28年4月作成版)」によれば、果実摂取量は70歳以上を除く全ての年代で10年前より減少している。果実を食べない理由は、買い置きできないことや価格、手間、食べる食品が他にあること等があがっている。

個別品目の実質増減率を見ると、最も増加しているものは「油脂・調味料」(+285.6%)であり、大幅に増えている。このほか、「肉類」(+86.3%)、「穀類」(+82.5%)、「野菜・海草」(+72.4%)、「調理食品」(58.2%)も50%を超えて比較的大きく増加している。一方、最も減少しているものは、「賄い費」を除くと、「外食」(△54.1%)であり、次いで「果物」(△50.8%)、「酒類」(△43.4%)の減少幅も比較的大きい。

つまり、30歳未満の単身勤労者世帯の男性では、調味料や食材、調理食品の支出が増えて、外食が減っており、外食を減らして、代わりに調味料や食材を買って家で料理をしたり、惣菜などを買って家で食べるようになっている様子がうかがえる。30歳未満の単身勤労者世帯の男性では、確かに「外食離れ」をしているようだ。なお、「外食離れ」の背景には、(1)現在の若者は厳しい経済環境にあり、将来の収入増に対して明るい見通しも持ちにくい2ため、節約志向が高いと考えられること、(2)近年の国民的な健康志向の高まり3などが影響している可能性がある。これらのほか、(3)外食産業の変化も考えられるが、(3)については3節で述べたい。

なお、30歳未満の単身勤労者世帯の男性では、酒類や果物の支出が減っていることから、「アルコール離れ」や「フルーツ離れ」の様子もうかがえる。「アルコール離れ」については4節で再度触れるが、「フルーツ離れ」は国民的な課題のようだ。農林水産省「果樹をめぐる情勢(平成28年4月作成版)」によれば、果実摂取量は70歳以上を除く全ての年代で10年前より減少している。果実を食べない理由は、買い置きできないことや価格、手間、食べる食品が他にあること等があがっている。

1「賄い費」の大幅減少については、「若年層の消費実態(2)」でも述べた通り、1989年調査では調査対象に下宿や賄い付き世帯居住者を含んでいたが、2014年調査では含んでいない影響がある。

2 久我尚子「若者は本当にお金がないのか?―統計データが語る意外な真実」(光文社新書、2014年6月)第5・6章等

3 例えば、厚生労働省「平成26年版厚生労働白書 健康長寿社会の実現に向けて~健康・予防元年~」より、特定保健用食品の市場規模の成長(10年間で倍増)や喫煙率の低下傾向等から、近年の国民の健康意識の高まりが指摘。

(2016年06月20日「基礎研レター」)

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若年層の消費実態(3)-「アルコール離れ」・「外食離れ」は本当か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若年層の消費実態(3)-「アルコール離れ」・「外食離れ」は本当か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!