- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2016・2017年度経済見通し(16年5月)

2016年05月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.2016年1-3月期は年率1.7%と2四半期ぶりのプラス成長

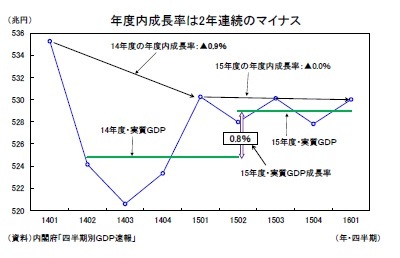

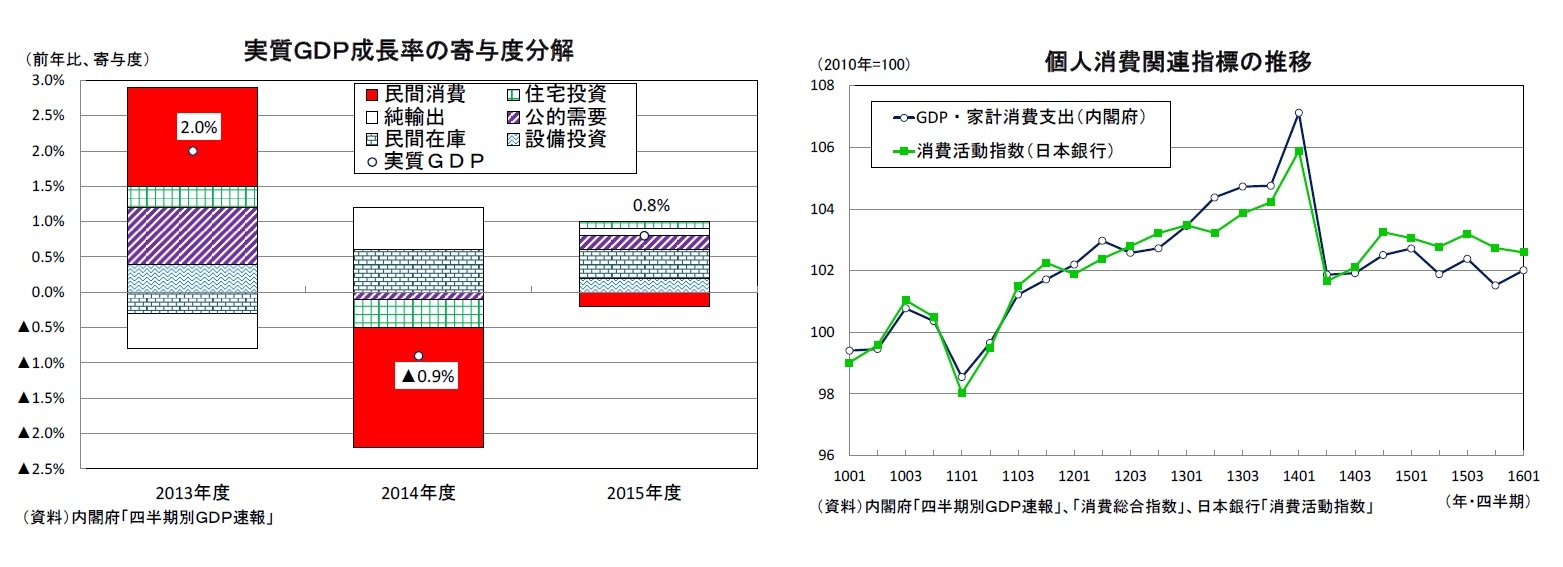

2016年1-3月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比0.4%(前期比年率1.7%)と2四半期ぶりのプラス成長となった。

設備投資(前期比▲1.4%)、住宅投資(前期比▲0.8%)は減少したが、民間消費が10-12月期の大幅減の反動やうるう年による日数増の影響から前期比0.5%の増加となったこと、政府消費が前期比0.7%の高い伸びとなったことなどから、国内需要が前期比0.2%と2四半期ぶりの増加となった。こうした中、国内需要低迷を背景とした輸入の弱さもあり外需が3四半期連続で成長率の押し上げ要因となったため、実質GDPは潜在成長率を上回る高めの伸びとなった。

設備投資(前期比▲1.4%)、住宅投資(前期比▲0.8%)は減少したが、民間消費が10-12月期の大幅減の反動やうるう年による日数増の影響から前期比0.5%の増加となったこと、政府消費が前期比0.7%の高い伸びとなったことなどから、国内需要が前期比0.2%と2四半期ぶりの増加となった。こうした中、国内需要低迷を背景とした輸入の弱さもあり外需が3四半期連続で成長率の押し上げ要因となったため、実質GDPは潜在成長率を上回る高めの伸びとなった。

ただし、GDP統計では季節調整をかける際にうるう年調整が行われていないため、2016年1-3月期の成長率は日数増によりかさ上げされている可能性がある。当研究所では1-3月期の成長率はうるう年の影響で前期比年率1%程度押し上げられた(民間消費は前期比0.4%程度)と試算しており、この影響を除けば小幅なプラス成長と考えられる。

ただし、GDP統計では季節調整をかける際にうるう年調整が行われていないため、2016年1-3月期の成長率は日数増によりかさ上げされている可能性がある。当研究所では1-3月期の成長率はうるう年の影響で前期比年率1%程度押し上げられた(民間消費は前期比0.4%程度)と試算しており、この影響を除けば小幅なプラス成長と考えられる。2015年度の実質GDPは0.8%と2年ぶりのプラス成長となったが、四半期毎ベースでは2015年4-6月期からマイナス成長とプラス成長を繰り返し、年度内成長率(2015年1-3月期から2016年1-3月期までの伸び率)は▲0.0%と小幅ながらマイナスとなった。このことは日本経済が2015年度を通して停滞を続けたことを意味している。

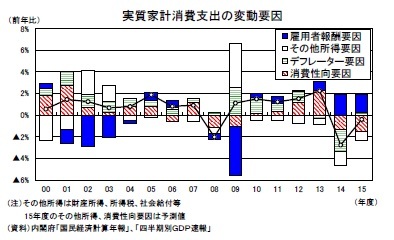

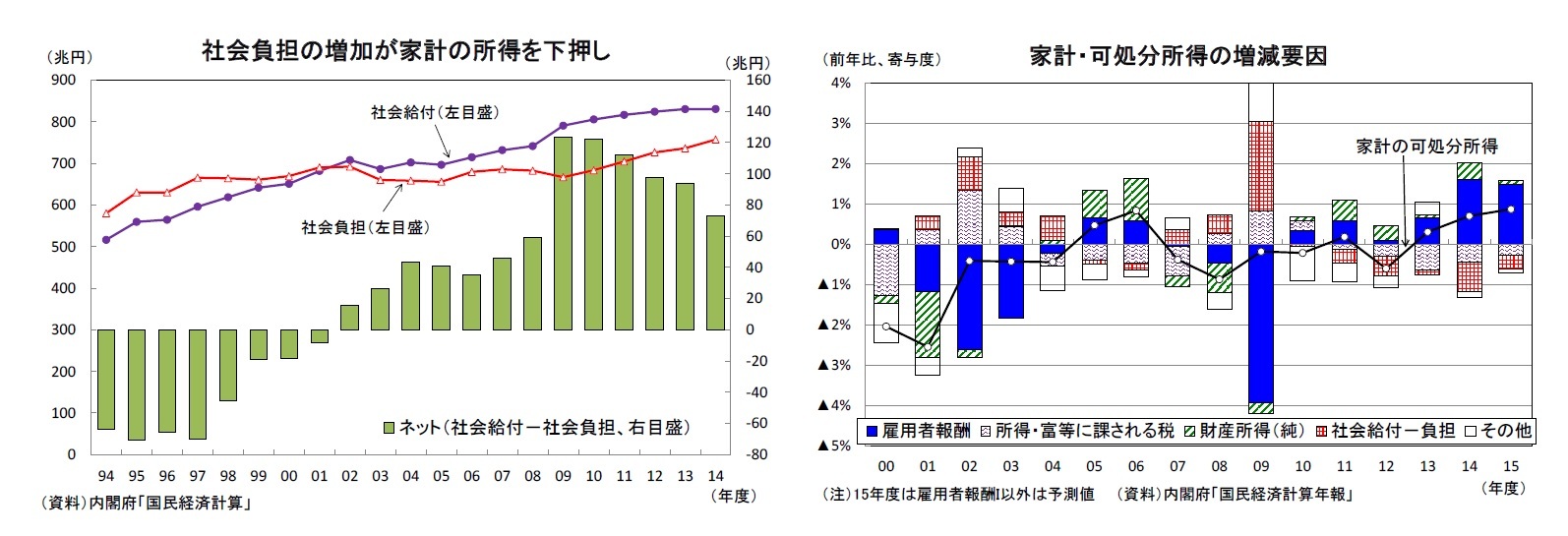

個人消費は消費税率引き上げから2年にわたって低迷を続けているが、実質家計消費支出の変動を要因分解してみると、2014年度と2015年度ではその要因が変化してきていることが分かる。

個人消費は消費税率引き上げから2年にわたって低迷を続けているが、実質家計消費支出の変動を要因分解してみると、2014年度と2015年度ではその要因が変化してきていることが分かる。2014年度は消費性向の低下とデフレーターの上昇が実質家計消費を大きく押し下げたが、これは消費税率引き上げに備えた駆け込み需要の反動(消費性向要因)と税率引き上げに伴う物価上昇(デフレーター要因)が実質家計消費支出の減少に大きく寄与したことを意味している。

2015年度に入ると反動の影響は和らぎ、物価上昇率もが低下したため実質所得目減りの悪影響もなくなった。それにもかかわらず消費の低迷が続いたのは消費性向が大きく落ち込んだためである。消費性向は2014年度に駆け込み需要の反動で通常よりも低下していたため、2015年度は反動減の剥落から上昇すると考えられていた。しかし、実際には2015年度の消費性向は2014年度からさらに低下した模様である1。この原因としては消費者の節約志向の高まりに加えて、天候不順、2015年度末にかけての株価下落の影響などが挙げられる。

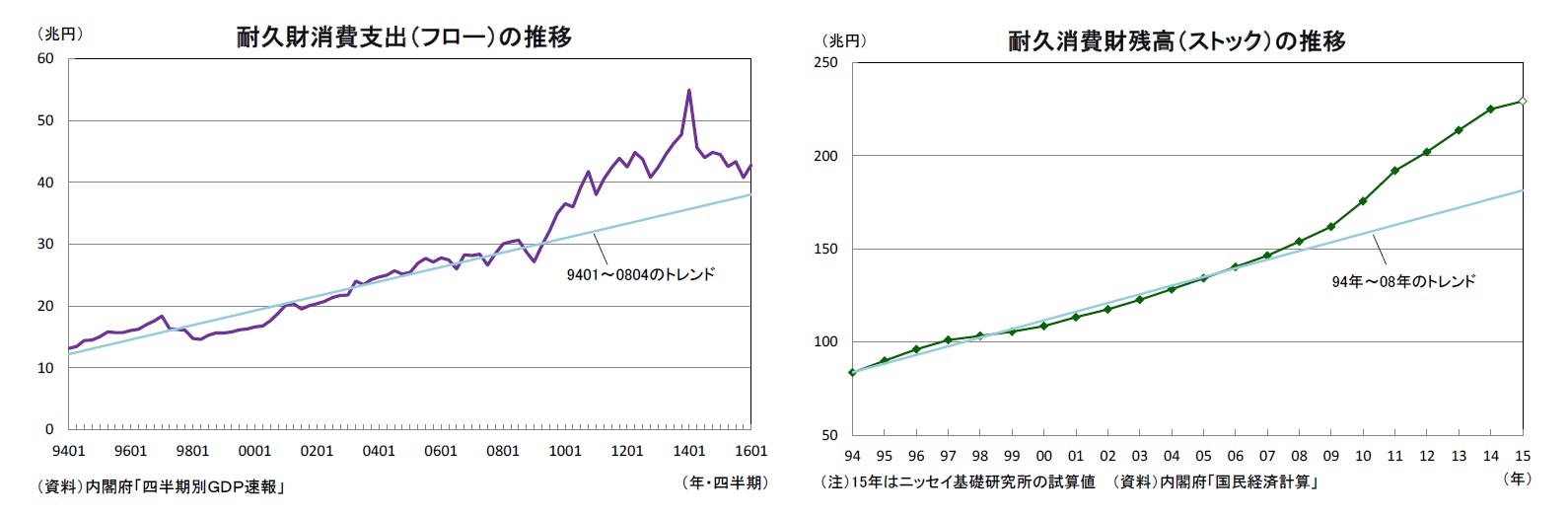

また、リーマン・ショック後にエコカー補助金、家電エコポイント制度などの需要喚起策、地上アナログ放送終了(地デジ対応テレビの買い替え需要急増)、Windows XPのサポート終了など、耐久消費財の購入前倒しを促進する事象が相次いで発生したため、耐久消費財で大規模なストック調整が発生していることも消費低迷が長期化する一因になっている。

実際、耐久財の消費支出の動向をみると、2009年頃からそれまでのトレンドから大きく上方に乖離し、これに伴い耐久財残高(ストック)もトレンドから大きく上振れしていることが分かる。フローベースの耐久財消費は消費税率引き上げをきっかけとして急速に落ち込み、足もとの水準は概ね2008年までのトレンドに近いところまで低下した。しかし、ストックベースではトレンドを大きく上回っており、耐久消費財のストック調整圧力が依然として残っていることを示唆している。

実際、耐久財の消費支出の動向をみると、2009年頃からそれまでのトレンドから大きく上方に乖離し、これに伴い耐久財残高(ストック)もトレンドから大きく上振れしていることが分かる。フローベースの耐久財消費は消費税率引き上げをきっかけとして急速に落ち込み、足もとの水準は概ね2008年までのトレンドに近いところまで低下した。しかし、ストックベースではトレンドを大きく上回っており、耐久消費財のストック調整圧力が依然として残っていることを示唆している。

1 GDP統計では速報段階では消費性向を計算するのに必要な系列のうち、家計消費支出、雇用者報酬以外は公表されないため、2015年度の消費性向は所得・富等に課される税、財産所得、社会給付、負担などを当研究所で予測した上で試算した。

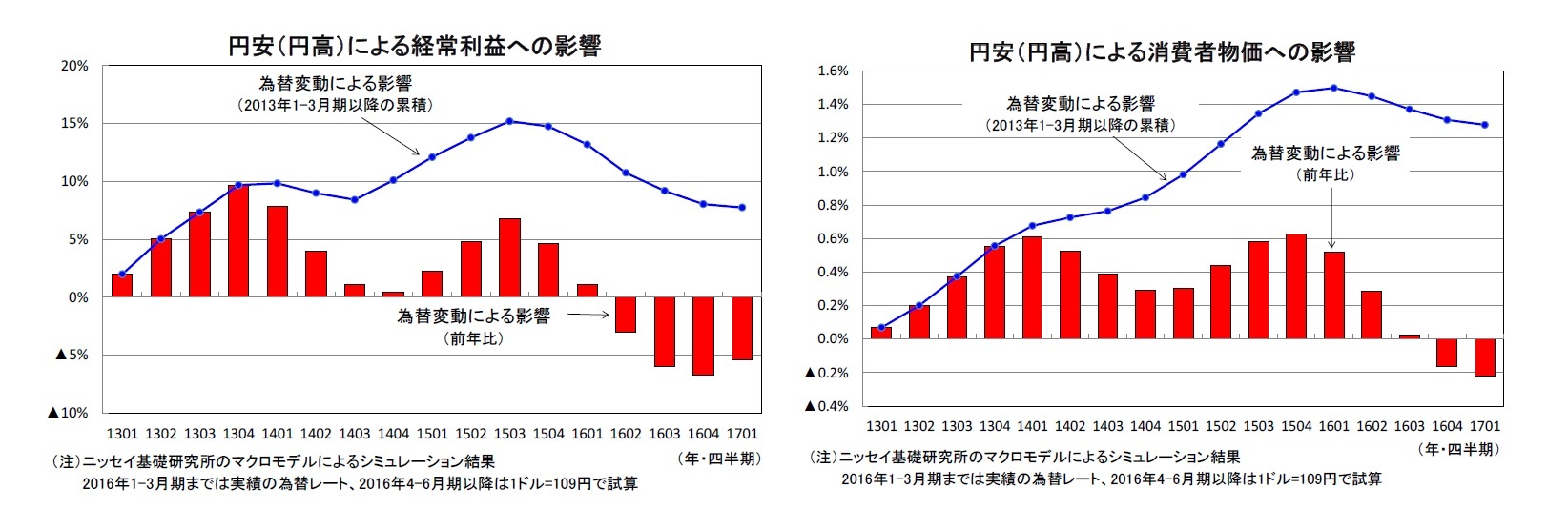

(円高による企業収益、物価への影響)

2016年に入ってから、世界経済の減速懸念、米国の利上げに対する慎重姿勢の高まりなどから円高ドル安が大きく進行した。2015年末には120円程度だったドル円レートは2016年1-3月期に115円程度となった後、4月以降は概ね110円割れの水準で推移している。アベノミクス始動後の企業収益の改善と物価上昇を支えてきた円安による押し上げがなくなることで、企業収益、物価のトレンドは大きく変わる可能性がある。

当研究所のマクロモデルを用いて2016年1-3月期までの実績値、4-6月期以降は足もとのドル円レート(1ドル=109円)が続いた場合の為替変動による経常利益、消費者物価への影響を試算する2と、円安による経常利益の押し上げ幅は2015年7-9月期がピークとなっており、その後押し上げ幅が縮小していく。一方、消費者物価は2016年1-3月期まで押し上げ幅が拡大し、2016年4-6月期からその効果が減衰していく。さらに、各四半期の押し上げ幅を前年同期と比べることにより為替レートの変動による前年比ベースの影響を計算すると、経常利益は2016年4-6月期、消費者物価は2016年10-12月期にマイナスに転じるという結果となった。

特に、経常利益は2016年7-9月期以降、前年比で▲5%を超えるマイナスとなっており、現状の円高水準が続いた場合、2016年度に増益を確保することがかなり困難となることを示唆している。

また、当研究所では2016年3月に前年比▲0.3%と5ヵ月ぶりに下落に転じた消費者物価(生鮮食品を除く総合)は当面マイナス圏で推移するが、原油価格が持ち直しを続けること、米国の利上げ再開などを背景に夏場までに円安基調に戻ることを前提に2016年末頃にプラスに転化すると予想している。しかし、現状程度の為替水準が続いた場合、2%の物価目標はおろか2016年度末までにプラスに転じることも難しくなりそうだ。

2016年に入ってから、世界経済の減速懸念、米国の利上げに対する慎重姿勢の高まりなどから円高ドル安が大きく進行した。2015年末には120円程度だったドル円レートは2016年1-3月期に115円程度となった後、4月以降は概ね110円割れの水準で推移している。アベノミクス始動後の企業収益の改善と物価上昇を支えてきた円安による押し上げがなくなることで、企業収益、物価のトレンドは大きく変わる可能性がある。

当研究所のマクロモデルを用いて2016年1-3月期までの実績値、4-6月期以降は足もとのドル円レート(1ドル=109円)が続いた場合の為替変動による経常利益、消費者物価への影響を試算する2と、円安による経常利益の押し上げ幅は2015年7-9月期がピークとなっており、その後押し上げ幅が縮小していく。一方、消費者物価は2016年1-3月期まで押し上げ幅が拡大し、2016年4-6月期からその効果が減衰していく。さらに、各四半期の押し上げ幅を前年同期と比べることにより為替レートの変動による前年比ベースの影響を計算すると、経常利益は2016年4-6月期、消費者物価は2016年10-12月期にマイナスに転じるという結果となった。

特に、経常利益は2016年7-9月期以降、前年比で▲5%を超えるマイナスとなっており、現状の円高水準が続いた場合、2016年度に増益を確保することがかなり困難となることを示唆している。

また、当研究所では2016年3月に前年比▲0.3%と5ヵ月ぶりに下落に転じた消費者物価(生鮮食品を除く総合)は当面マイナス圏で推移するが、原油価格が持ち直しを続けること、米国の利上げ再開などを背景に夏場までに円安基調に戻ることを前提に2016年末頃にプラスに転化すると予想している。しかし、現状程度の為替水準が続いた場合、2%の物価目標はおろか2016年度末までにプラスに転じることも難しくなりそうだ。

2 先行きの経常利益、消費者物価は過去の為替レート変動の影響も受けると考えられるため、2013年1-3月期以降の累積的な影響を積み上げることによって四半期毎の押し上げ幅を計算した。

(2016年05月19日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2016・2017年度経済見通し(16年5月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2016・2017年度経済見通し(16年5月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!