- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- アセットアロケーション >

- 為替スワップ取引を用いた時のヘッジコストの考え方

2016年04月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

国内投資家が外貨投資を行う際、外貨を保有していない場合は外貨を調達する必要がある。直物為替取引で外貨調達を行う方法も考えられるが、最終的に投資資金を回収する際の為替レートによる元本変動リスクを避ける場合、通貨スワップ取引や為替スワップ取引を用いるのが通例である。本稿では為替スワップを用いた外貨調達を伴う外貨投資にかかるコストについて考えてみたい1。

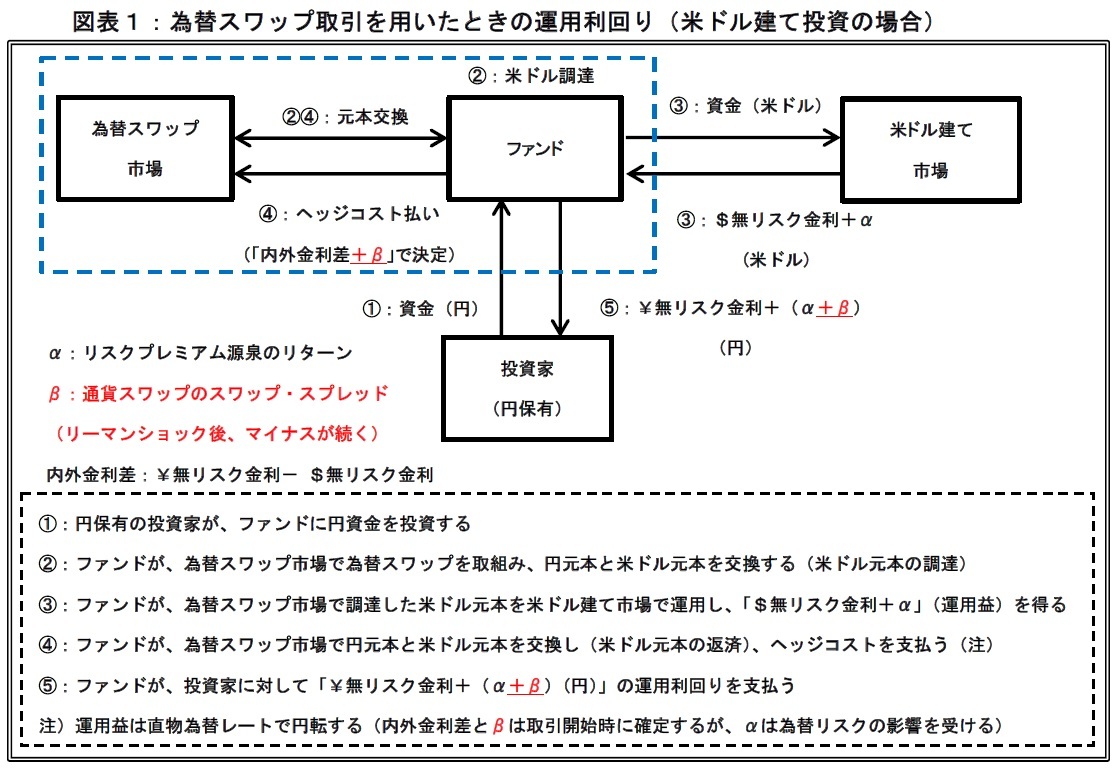

図表1は、為替スワップ取引を用いて外貨調達を行う際の外貨投資の考え方について例示したものである。為替スワップは取引開始時に直物為替レートにて円貨と外貨を交換し、取引開始時に決定した先物為替レートで取引終了時に外貨と円貨を交換する取引である。よって、為替スワップを「外貨を固定させ、取引開始時に決まるヘッジコスト(先物為替レートと直物為替レートの差)が取引終了時の円貨から差し引かれる」取引として解釈することもできる。

図表1は、為替スワップ取引を用いて外貨調達を行う際の外貨投資の考え方について例示したものである。為替スワップは取引開始時に直物為替レートにて円貨と外貨を交換し、取引開始時に決定した先物為替レートで取引終了時に外貨と円貨を交換する取引である。よって、為替スワップを「外貨を固定させ、取引開始時に決まるヘッジコスト(先物為替レートと直物為替レートの差)が取引終了時の円貨から差し引かれる」取引として解釈することもできる。

従来、先物為替レートは、直物為替レートと内外金利差の関係で決まる(金利平価)と説明されるのが通例であったが、昨今は為替スワップ市場と通貨スワップ市場の間に裁定関係が働いているものとして説明するのが一般的になってきている。つまり、次式のように外貨投資に伴うヘッジコストは、無リスク金利の差異である「内外金利差」と通貨スワップ市場における各通貨の調達コストの差異から無リスク金利の影響を除いた「スワップ・スプレッド」で決定されるとする考え方である2。

ヘッジコスト=直物為替レート×(-1)×[内外金利差+スワップ・スプレッド]×時間

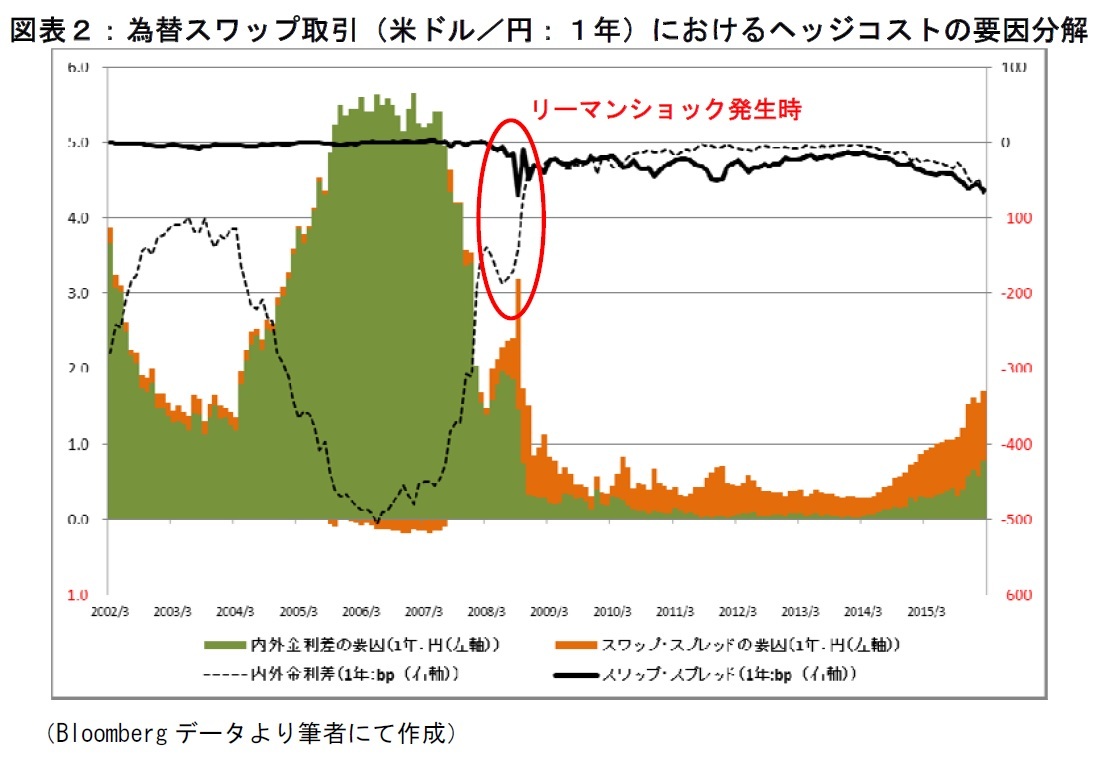

図表2は2002年3月以降に米ドル建て投資(1年間)を行った際のヘッジコストを、内外金利差とスワップ・スプレッドで要因分解して示したものである。リーマンショック前までは、ヘッジコストそのものは大きいものの、そのほとんどが内外金利差で説明できていたことが分かる。しかし、リーマンショック後は、米国金利の低下に伴って内外金利差が縮小していくことによりヘッジコストそのものは相対的に小さくなっていたものの、スワップ・スプレッドのマイナス方向への拡大によってヘッジコストの減少幅が限られていたことが分かる。

ヘッジコスト=直物為替レート×(-1)×[内外金利差+スワップ・スプレッド]×時間

図表2は2002年3月以降に米ドル建て投資(1年間)を行った際のヘッジコストを、内外金利差とスワップ・スプレッドで要因分解して示したものである。リーマンショック前までは、ヘッジコストそのものは大きいものの、そのほとんどが内外金利差で説明できていたことが分かる。しかし、リーマンショック後は、米国金利の低下に伴って内外金利差が縮小していくことによりヘッジコストそのものは相対的に小さくなっていたものの、スワップ・スプレッドのマイナス方向への拡大によってヘッジコストの減少幅が限られていたことが分かる。

現在も通貨スワップ市場においてスワップ・スプレッドのマイナス幅が拡大している状況は続いており、ヘッジコストへの影響を無視することが出来ない環境下にある。また、内外金利差によるヘッジコストは運用利回りに内包される無リスク金利の通貨を交換するのみであるが、マイナスのスワップ・スプレッドに起因するヘッジコストは、無リスク金利を差し引いたリスクプレミアムを源泉とするリターン(図表1のα)を減じる方向に作用してしまうため、内外金利差とは異なる影響を及ぼすことになる。このことから、現在の通貨スワップ市場の状況が今後も続くのであれば、外貨投資に超過リターンの源泉を求める国内投資家にとって、高リスクの金融商品に投資する、外貨建て元本のリスクヘッジを部分的なものに留める等の対応策を検討する必要が出てくるものと思われる。

1 通貨スワップを用いたときの外貨投資の考え方については、「通貨スワップの市場環境とヘッジコストに与える影響について」(ニッセイ基礎研究所 年金ストラテジー2015年4月号)等を参照されたい。

2 両市場間の裁定関係を論じる場合、市場慣習ではヘッジコストが連続複利でかかるものとして計算するのが一般的であるが、直感的な理解を優先するため、単利ベースの式を表記している。

(2016年04月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【為替スワップ取引を用いた時のヘッジコストの考え方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

為替スワップ取引を用いた時のヘッジコストの考え方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!