- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ

2025年09月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(貿易)外需は25年通年で成長率を押し下げ

実質GDPにおける外需の成長率寄与度は前述のように25年4-6月期が+5.0%ポイントの大幅な成長押上げとなった(前掲図表6)。輸出入の内訳をみると、輸出が前期比年率▲1.3%となったのに対して、輸入が▲29.8%と2桁の大幅な減少と輸入の落ち込みが輸出の落ち込みを大幅に上回った。輸入は財輸入が▲34.6%減少したことが大きいが、これはトランプ関税前の駆け込み需要で輸入が大幅に増加した反動減を反映している。

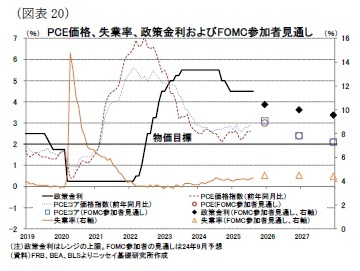

一方、先日発表された25年7月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は季節調整済で▲695億ドル(前月:▲635億ドル)の赤字となり、前月から赤字幅が▲60億ドルと4ヵ月ぶりに拡大に転じた(図表16)。輸出入では輸出が前月から▲38億ドル減少したほか、輸入が+23億ドル増加した。このため、4-6月期にみられた駆け込み需要の反動減に伴う輸入減少の動きは薄れてきており、7-9月期の外需は再びマイナス寄与となる可能性を示唆している。

一方、外需の今後の動向は引き続きトランプ政権の関税政策に左右されるとみられる。米国の平均関税率は4月上旬に対中関税率を一時145%に引き上げたことから、一時28.0%まで上昇したものの、対中関税率が30%から引き下げられたこともあって関税率は一頃からは大幅に低下した(図表17)。ただし、足元でも17.4%と依然として1935年以来の高水準を維持している。

足元で制裁関税は中国以外では限定的に留まっており、今後は関税によって輸入が減少することから、25年10-12月期には小幅ながら再びプラス寄与に転じよう。ただし、25年通年では外需の成長率寄与度はマイナスが見込まれる。

実質GDPにおける外需の成長率寄与度は前述のように25年4-6月期が+5.0%ポイントの大幅な成長押上げとなった(前掲図表6)。輸出入の内訳をみると、輸出が前期比年率▲1.3%となったのに対して、輸入が▲29.8%と2桁の大幅な減少と輸入の落ち込みが輸出の落ち込みを大幅に上回った。輸入は財輸入が▲34.6%減少したことが大きいが、これはトランプ関税前の駆け込み需要で輸入が大幅に増加した反動減を反映している。

一方、先日発表された25年7月の貿易収支(3ヵ月移動平均)は季節調整済で▲695億ドル(前月:▲635億ドル)の赤字となり、前月から赤字幅が▲60億ドルと4ヵ月ぶりに拡大に転じた(図表16)。輸出入では輸出が前月から▲38億ドル減少したほか、輸入が+23億ドル増加した。このため、4-6月期にみられた駆け込み需要の反動減に伴う輸入減少の動きは薄れてきており、7-9月期の外需は再びマイナス寄与となる可能性を示唆している。

一方、外需の今後の動向は引き続きトランプ政権の関税政策に左右されるとみられる。米国の平均関税率は4月上旬に対中関税率を一時145%に引き上げたことから、一時28.0%まで上昇したものの、対中関税率が30%から引き下げられたこともあって関税率は一頃からは大幅に低下した(図表17)。ただし、足元でも17.4%と依然として1935年以来の高水準を維持している。

足元で制裁関税は中国以外では限定的に留まっており、今後は関税によって輸入が減少することから、25年10-12月期には小幅ながら再びプラス寄与に転じよう。ただし、25年通年では外需の成長率寄与度はマイナスが見込まれる。

3.物価・金融政策・長期金利の動向

(物価)関税が一時的にインフレを押上げ

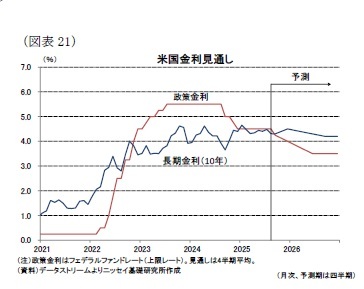

25年7月の主要なインフレ指標(前年同月比)は消費者物価(CPI)の総合指数が+2.7%、物価の基調を示すコア指数が+3.1%と総合指数は25年4月の+2.3%から、コア指数は25年5月の+2.8%からそれぞれ上昇している(図表18)。また、FRBが物価指標として注目するPCE価格指数も7月の総合指数が+2.6%、コア指数が+2.9%とこちらも25年4月の+2.2%、+2.6%から上昇に転じており、関税政策に伴う価格転嫁が顕在化してきた可能性を示唆している。

一方、家計や専門家のインフレ予想はまちまちとなっている。家計の短期インフレ予想はミシガン大学調査の1年後のインフレ予想が25年8月に前年比+4.8%と25年5月の+6.6%からは幾分低下したものの、22年11月以来の水準に高止まりするなど、関税政策に伴うインフレ高進を見込んでいる(図表19)。

ただし、家計のインフレ予想とは対照的にフィラデルフィア連銀による専門家調査では25年7-9月期の今後5年間のCPI予想が前年比+2.4%、今後10年間のCPI予想が+2.3%と概ねFRBの物価目標(2%)と整合的な水準となっており、関税の影響は限定的に留まっている。

パウエル議長はこれまで長期の期待インフレ率が上昇することでインフレ高進が長期化するリスクについて注視する姿勢を明確に示しており、長期の期待インフレ率の安定が続くか、今後の金融政策を見極める上でも注目される。

25年7月の主要なインフレ指標(前年同月比)は消費者物価(CPI)の総合指数が+2.7%、物価の基調を示すコア指数が+3.1%と総合指数は25年4月の+2.3%から、コア指数は25年5月の+2.8%からそれぞれ上昇している(図表18)。また、FRBが物価指標として注目するPCE価格指数も7月の総合指数が+2.6%、コア指数が+2.9%とこちらも25年4月の+2.2%、+2.6%から上昇に転じており、関税政策に伴う価格転嫁が顕在化してきた可能性を示唆している。

一方、家計や専門家のインフレ予想はまちまちとなっている。家計の短期インフレ予想はミシガン大学調査の1年後のインフレ予想が25年8月に前年比+4.8%と25年5月の+6.6%からは幾分低下したものの、22年11月以来の水準に高止まりするなど、関税政策に伴うインフレ高進を見込んでいる(図表19)。

ただし、家計のインフレ予想とは対照的にフィラデルフィア連銀による専門家調査では25年7-9月期の今後5年間のCPI予想が前年比+2.4%、今後10年間のCPI予想が+2.3%と概ねFRBの物価目標(2%)と整合的な水準となっており、関税の影響は限定的に留まっている。

パウエル議長はこれまで長期の期待インフレ率が上昇することでインフレ高進が長期化するリスクについて注視する姿勢を明確に示しており、長期の期待インフレ率の安定が続くか、今後の金融政策を見極める上でも注目される。

一方、トランプ政権1期目の関税政策がほぼ100%価格転嫁された。これに対して、25年6月に示されたアトランタ連銀の企業調査5では関税などによって製品またサービスのコストが10%上昇した場合に需要を損なうことなく価格転嫁できる幅の平均を51.1%、同25%上昇した場合の平均を47.3%と推計している。このため、1期目の関税政策に比べると価格転嫁率は抑えられることが見込まれる。

当研究所は関税に伴う価格転嫁によってCPIの総合指数は25年10-12月期に+3.3%と足元の水準から+0.6%ポイント程度押上げられると予想する。ただし、関税による物価押上げは一時的で26年1-3月期以降は再びCPIが低下基調に転じ、26年10-12月期には+2.3%までの低下を予想する。この結果、通年では25年が+2.9%(前年:+2.9%)と前年並みの伸びとなった後、26年は関税のインフレ押上げ効果の剥落によって+2.8%と小幅に低下しよう。

ただし、トランプ政権の場当たり的な関税政策が今後も継続し、家計のインフレ予想は高止まり、もしくは一段と上昇する場合にはインフレ高進が長期化する可能が高まろう。

当研究所は関税に伴う価格転嫁によってCPIの総合指数は25年10-12月期に+3.3%と足元の水準から+0.6%ポイント程度押上げられると予想する。ただし、関税による物価押上げは一時的で26年1-3月期以降は再びCPIが低下基調に転じ、26年10-12月期には+2.3%までの低下を予想する。この結果、通年では25年が+2.9%(前年:+2.9%)と前年並みの伸びとなった後、26年は関税のインフレ押上げ効果の剥落によって+2.8%と小幅に低下しよう。

ただし、トランプ政権の場当たり的な関税政策が今後も継続し、家計のインフレ予想は高止まり、もしくは一段と上昇する場合にはインフレ高進が長期化する可能が高まろう。

(金融政策)25年は9月、12月の2回、26年は年前半に2回の利下げを予想

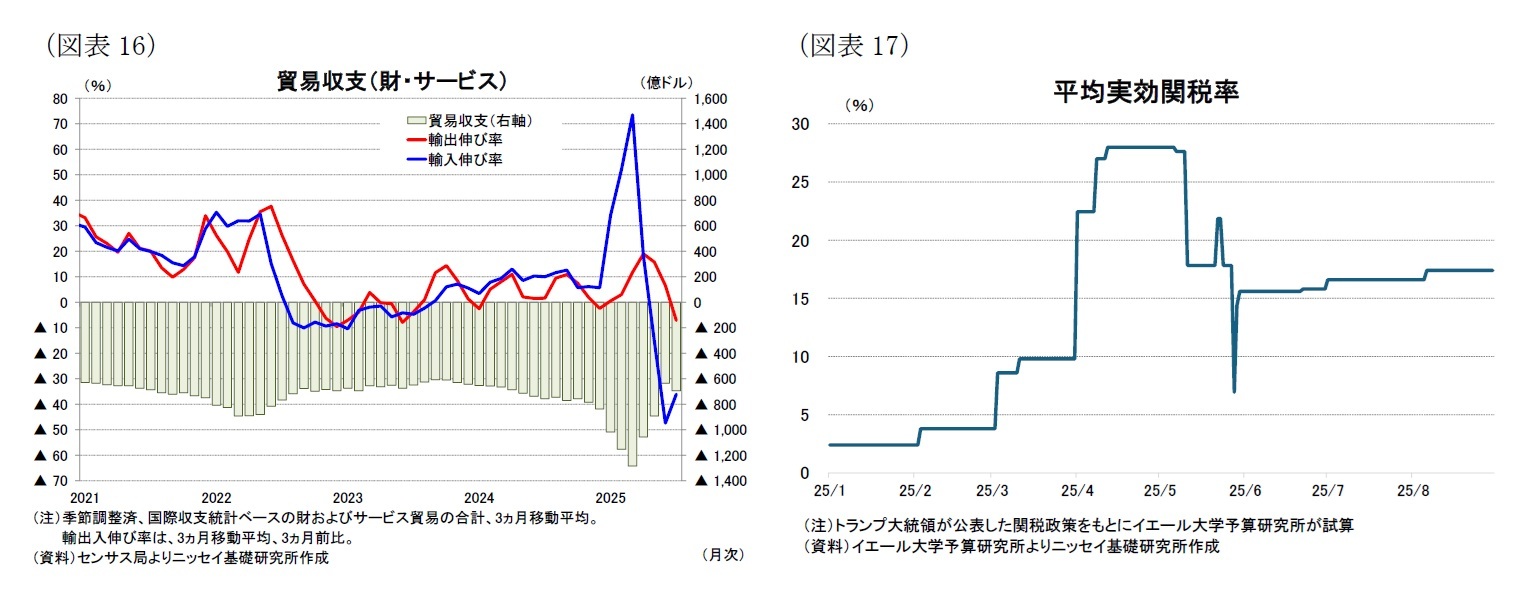

FRBは7月のFOMC会合で5会合連続となる政策金利の据え置きを決定した(図表20)。パウエル議長は、会合後の記者会見で関税政策などの影響により、経済見通しの不透明感が増しているものの、経済は堅調な状況にあるとの認識を示し、労働市場が完全雇用に近い状況にある一方、インフレ率は2%目標を若干上回っているため、緩やかな引締めスタンスが適切との判断理由を示した。

FRBは7月のFOMC会合で5会合連続となる政策金利の据え置きを決定した(図表20)。パウエル議長は、会合後の記者会見で関税政策などの影響により、経済見通しの不透明感が増しているものの、経済は堅調な状況にあるとの認識を示し、労働市場が完全雇用に近い状況にある一方、インフレ率は2%目標を若干上回っているため、緩やかな引締めスタンスが適切との判断理由を示した。

しかしながら、前述のように7月会合後に発表された7月の雇用統計で大幅な雇用鈍化が懸念される結果となったことを受けて、同議長は8月下旬のジャクソンホール会議で雇用リスクが下方へ傾いていることを指摘した上で、政策スタンスの調整を必要とする可能性があるとして9月会合での利下げの可能性を示唆した。

しかしながら、前述のように7月会合後に発表された7月の雇用統計で大幅な雇用鈍化が懸念される結果となったことを受けて、同議長は8月下旬のジャクソンホール会議で雇用リスクが下方へ傾いていることを指摘した上で、政策スタンスの調整を必要とする可能性があるとして9月会合での利下げの可能性を示唆した。注目された8月の雇用統計でも雇用の大幅な伸び鈍化を確認する結果となったことから、労働市場の減速に対応するために9月の利下げはほぼ確実な情勢となった。

当研究所はFRBが9月に利下げを再開した後、インフレ率は物価目標を上回って上昇基調が持続していることから、労働市場の減速を踏まえつつ、関税政策に伴うインフレの影響を慎重に見極めて、12月にも追加利下げを実施すると予想する。

26年は関税政策によるインフレ押上げの影響剥落によるインフレ率の低下が続く中で年前半にかけて2回の利下げを予想する。FOMC参加者の政策金利見通し(中央値)は26年に1回の利下げ方針を示唆している(図表20)。しかしながら、労働市場の減速感が強まっていることから、利下げ回数を増やして対応するだろう。

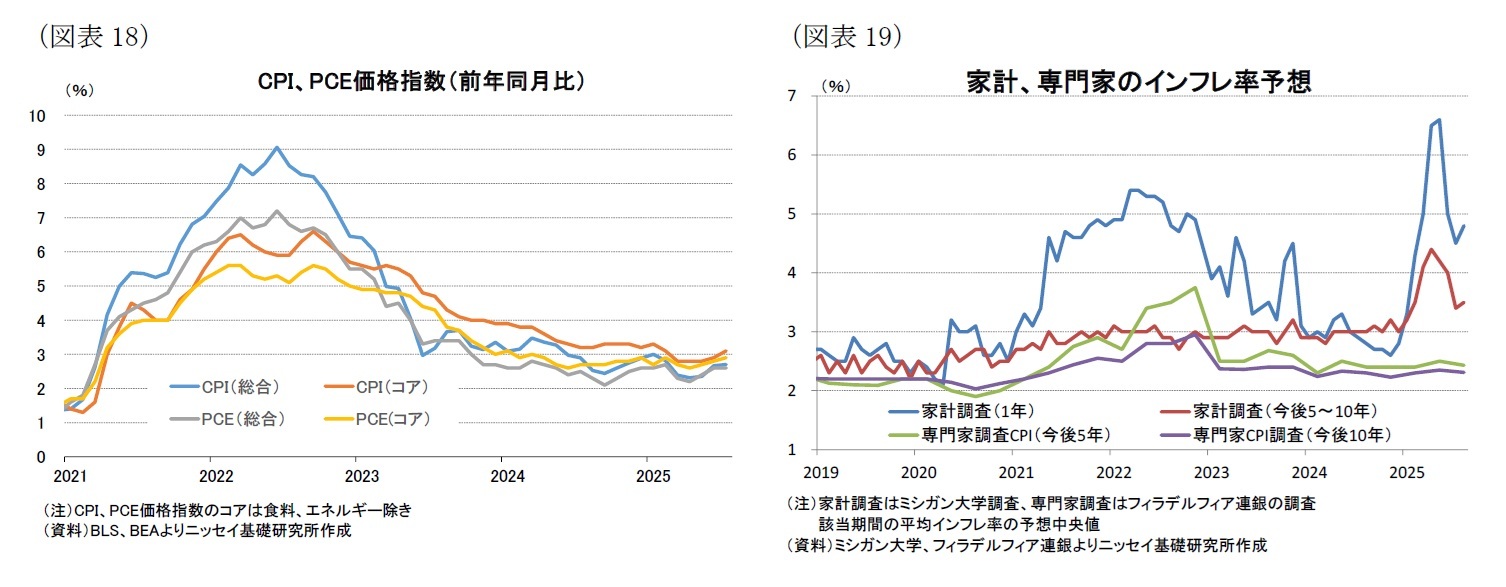

(長期金利)25年10-12月期平均が4.5%、26年10-12月期平均が4.2%と予想

(長期金利)25年10-12月期平均が4.5%、26年10-12月期平均が4.2%と予想長期金利(10年金利)は、相互関税の発表などを受けて米景気後退懸念が強まり、4月上旬に一時4%割れまで低下した(図表21)。その後は、対中関税率の引き下げに伴って景気後退懸念が緩和したほか、米減税政策などに伴う財政赤字拡大懸念が強まったこともあって、長期金利は上昇に転じ5月には一時4%台半ばまで上昇する局面もあった。しかし、その後の雇用統計の悪化などもあって利下げ観測が強まる中、足元は4%台前半で推移している。

当研究所は、トランプ政権の関税政策などに伴う景気減速懸念から長期金利に低下圧力がかかるものの、インフレ高進や財政赤字拡大に伴うタームプレミアムの上昇圧力もあって、25年10-12月期平均で4.5%に上昇した後、26年はインフレ低下もあって26年10-12月期平均で4.2%への低下を予想している。

(2025年09月09日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!